旅館が文章でまちの発信を3年続けたら、観光客も働き手も集まってきた話

嬉野温泉 旅館大村屋がお届けする「嬉野温泉 暮らし観光案内所」にようこそ。連載のために月に1度は必ず嬉野温泉に泊まっている、ライターの大塚たくま(@ZuleTakuma)です。

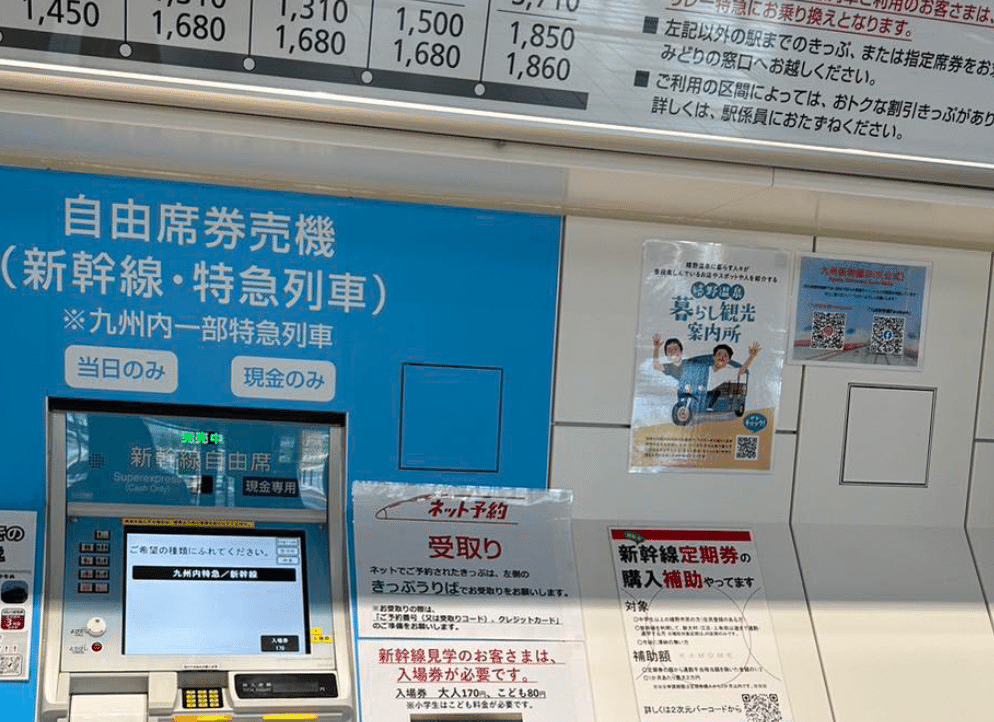

「嬉野温泉 暮らし観光案内所」は、2020年9月からスタート。2022年9月には、旅館大村屋の公式サイト内でも「嬉野温泉 暮らし観光案内所」がスタート。note版はディープな読み物、公式サイト版はSEOも配慮した暮らし観光ガイドとして、運営しています。

かれこれ、旅館大村屋は積極的なWebでの発信を始めて、3年になります。ぼく大塚が編集長を務め、運営してきました。旅館大村屋の北川さんは、この3年で旅館にさまざまな変化があったといいます。

いったい、どのような変化があったのでしょうか。

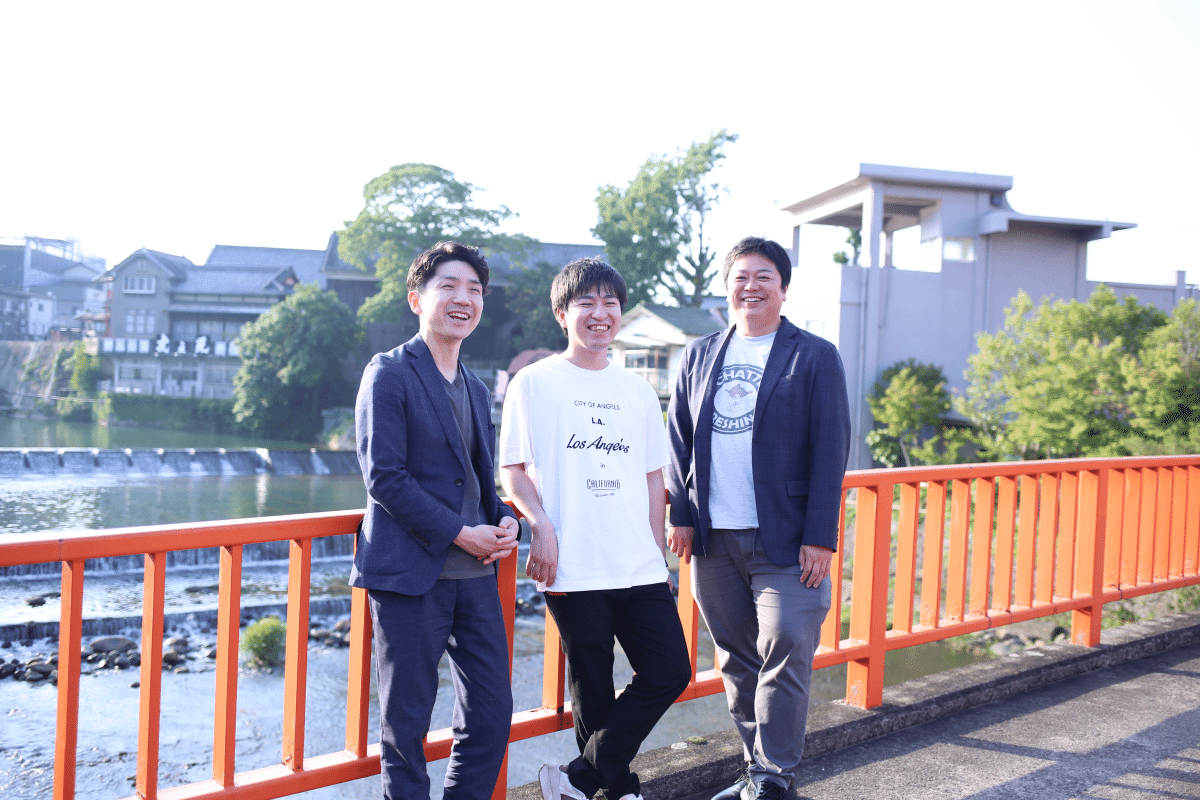

今日は3人で振り返ります

今回は久々に「嬉野温泉 暮らし観光案内所」を振り返りましょう。前回振り返ったのはいつでしたっけ。

前回振り返ったのはなんと2年前ですね……。開始1年で振り返っていたみたいです。この記事から2年経ったとは。

で……、見慣れない方がいらっしゃるんですが……。

え?

あぁ、大塚さん、初めてか!嬉野温泉暮らし観光案内所をよく読んでくれていて、嬉野にハマってくれた喜多さんです。今回は喜多さんと一緒に、暮らし観光案内所を振り返りましょう。

よろしくお願いします!

え、このWebメディアがきっかけで、嬉野にハマったってことですか。まさか、そんな方が生まれているとは。

そうなんです。喜多さんについては、後ほど詳しく触れていきますので。まずは「暮らし観光案内所」を振り返っていきましょう。

3年続けている「嬉野温泉 暮らし観光案内所」

大塚さんは、もう3年も嬉野に通っていることになりますね。

今住んでいるところよりも、嬉野の方が知り合いが多くなりました。取材は人と仲良くなりますね……。

住んでいるわけでもないのに、嬉野に溶け込んでいきましたよね。

嬉野という街が、自分にとって特別な場所になっていく感覚がありました。そこから、だんだん街で声をかけられるようになって。地元じゃ、誰にも声なんてかけられないのに……。

そして、大塚さんはどんどん嬉野に人を連れてくるようになりましたね。

そうですね。ぼくは自分が好きな物事に人を巻き込むのが好きなんですよ。少しでも興味がある人は、どんどん積極的に嬉野へ連れていくようにしています。何か新しい化学反応があるかもしれないので。

2019年の佐賀豪雨がきっかけ

元々はコロナ前の、2019年の佐賀豪雨の記事が初めてですよね。嬉野には佐賀豪雨の被害はなかったんですが、風評被害で大量のキャンセルが出たんです。

大塚さんは、私の嘆きのツイートを見て、取材に来てくださったんですよね。

武雄温泉、嬉野温泉共に通常通り営業しております。

— 嬉野温泉 旅館大村屋〜湯上がりを音楽と本で楽しむ宿〜 (@oomuraya) September 2, 2019

「被害」のみではなく「安全」な面も報道して欲しい。本当に予約のキャンセルが半端ないし、新規予約も動かない。経済的な二次被害も辛いです。

当時のツイート

懐かしいですね。あの頃は独立したてで、本当に必死でした……。「SPOT」というおでかけ情報メディアの記事でした。その記事も拡散されて、たくさんの方に読んでいただいたんです。出会いからはもう4年ですね。

ご縁はそこからなんですよね。その後、旅館でも「オウンドメディアをやりたい」と考えるようになりました。スタッフの採用が目的だったんですけど。

そうそう。もともとは、スタッフの採用を促進するために記事の連載をしてほしいというご相談でした。だから、ぼくも最初はスタッフの方へのインタビューや、スタッフの方に密着する取材を計画していたんですよね。

そういった話をしていたんですけど、大塚さんから「方針を変更したい」という申し出があって……。

妻にこの案件の話をしたところ「そもそも、嬉野で働きたいと思わないんじゃないの?意味ある?」と言われてしまって。「そんな酷いこと言うなよ」と思ったんですが、何も言い返せなかったんですよね。あまりにもモヤモヤするので、そのまま北川さんにお話ししました。

クライアントにそれを言うって、なかなかですね。

その話にすごく共感できたんです。ぼくとしても、旅館の周囲に若い人がいたり、いいお店がたくさんあったり、という街の姿を伝えることは重要だと思っていました。

「連載の話がなくなるかも」と思いましたが、むしろ逆に話は盛り上がりまして。ちゃんと打ち明けてよかったです。

福岡にお住まいの大塚さんという「外の視線」から嬉野を伝えることに価値を感じました。「暮らし観光が重要」と考えていたタイミングでもあったので、大塚さんには嬉野に通ってもらって、嬉野を好きになってもらおうと。その姿をドキュメント的に見せられたら、面白いかなと思ったんです。

ぼくが嬉野を好きになるところまで、北川さんの企画なんですよね。まんまと大好きになりました。

記事の更新が「採用」に役立つ?

そうやって始めた、一見採用とは関係なさそうな地域情報を語ったnoteだったんですが、採用にも成果が出たんですよね。この2年程度で13名採用することができました。

たしかに、大村屋のスタッフの中に若い人が急激に増えましたね。

「嬉野温泉 暮らし観光案内所」が、本当に関係あるんですか?

応募された方の大半の方が「嬉野温泉 暮らし観光案内所」の記事を読んでいましたね。まさか、ここまで効果があるとは。

「面白いオウンドメディア」は、採用では成果が出やすいんですよ。やっぱり、求職者はこれから採用試験を受ける会社のWebサイトを研究するので。その内容が面白いと、印象に残るのはもちろん、志望意欲そのものが向上することがよくあります。

たしかに仕事を探していたら「大村屋がWebでいろいろやってるのを見かけた」という方はけっこういます。志望度が高い人が集まりやすくなりました。

ちゃんと嬉野のことが好きになって、入社してくれるといいですよね。

そういう方は、お客様にも本心から嬉野のいいところをプレゼンしてくれると思うんですよね。それができればリピーター獲得にもつながるし、旅館としてもいろんな取り組みができる可能性が広がるじゃないですか。

地域愛の強いスタッフの存在は、旅館にとって大きな財産ですね。

ぼく個人としても、採用の感覚が変わってきていて。「大村屋で働く人」を採用しているんですけど、「嬉野で働く人」を採用する感覚になってきているんです。

なるほど。主語が大きいな……。

地元民が愛するお店や場所を紹介するメディア

noteの「暮らし観光案内所」がうまくいったことで、だんだんぼくの中で「嬉野のローカルWebメディアをつくりたい」という想いが湧いてきまして。旅館のサイトリニューアルと同時に「嬉野温泉 暮らし観光案内所」のWebメディアをつくることにしました。

noteはインタビューが中心で、読者の顕在的なニーズを無視した「読み物」を提供しています。一方、旅館公式ではSEOを意識し、検索者の顕在ニーズに沿った内容を提供しており、明確な違いがあります。

noteよりも、公式サイトの記事の方が便利で使い勝手がいいと感じています。実際に観光する時に使える、実用的な記事ですよね。アクセス状況はどうですか?

現状、お店やスポットの取材記事は店名やスポット名の指名検索で、確実に上位表示できるように記事を作っています。着実に成果は出ていますね。アクセス状況を見て「店名で検索する人って、こんなにいるんだ」と実感しました。

たしかに、店名で検索するでしょうね。地元の人でも検索するかも。嬉野の飲食店って、地元民が日常的に使う店が多いので、わざわざ食べログとかにレビューなんか書かないんですよね。

嬉野の温泉街で、よく途方に暮れたカップルを見かけていたんです。ノロノロと歩いて、店の前で立ち止まり、スマホ検索して二人で見て、首を捻って、また歩き出すという……。

完全にさまよってますね。

それで結局、嬉野温泉街の近くにある「ジョイフル」に吸い込まれてしまうわけですよ。ぼくの中では「嬉野妥協ジョイフル」と名付けています。

子どもがいると、嬉野でも簡単にジョイフルに屈してしまう。便利さは強い pic.twitter.com/cKO2gL5mEW

— 大塚たくま|株式会社なかみ (@ZuleTakuma) August 26, 2023

大塚もたまにジョイフルに屈する

いや、別にそれはそれでいいんですけどね!「ジョイフル」は美味しくて便利な、素晴らしいお店です。ただ、やっぱりせっかく嬉野にいらっしゃったのであれば、嬉野固有のお店を体感してほしいし、それを望んでいるお客様も多いはず。

そうなんですよ。ぼくは、途方に暮れるカップルの気持ちがよくわかります。失敗したくないけど、わからない。地元民が愛するお店は、情報なしの初見では入りづらい。だからこそ、今取り組んでいるSEOを意識した「暮らし観光案内所」は有意義だと思っています。

サイトへのアクセスも増えてきましたよね。

ちゃんと、SEOはしっかり結果が出ていまして。「嬉野 足湯」「嬉野 ランチ」「嬉野 新幹線」といった、難易度が高そうなキーワードでも、行政や公的機関を抜いて、しっかりと上位を獲得しています。1位獲得記事も増えてきました。

大村屋にいらっしゃったお客様は「大村屋にいらっしゃるお客様」である前に、「嬉野にいらっしゃったお客様」だと思っています。嬉野にいらっしゃったお客様を、嬉野として迎え入れたいんです。

すごい話だな……。

大村屋のファンになっていただくのも大切なんですけど、それ以上に嬉野のファンになっていただくことが大切だと思います。この間も、有給を使って嬉野にいらっしゃったお客様がいて。「家族と人氣亭に行きたい」ということで、初日に人氣亭(まちの食堂)。夜は旬(まちの居酒屋)。翌日の夜は大信(まちの焼肉屋)。

完全にコアファンだ……。素晴らしい。

スタッフにも、まずはそんな嬉野のファンになってほしいんですよ。その意識は、ぼくの中でもこのWebをやる前と後でぜんぜん違います。

Webをこんなに楽しんでくれるなんて、嬉しい限りです。

旅館としても、本格的なWebでの発信を始めた3年間で本当にガラッと変わりました。「人手不足」と世の中では騒がれてますけど「本当なのか」と実感が湧きません。給与も他と変わらないのに。ありがたい話です。

そうだったんですね。がんばってきてよかった……。

だからこそ、続ける意義があると思います。まちの情報発信をすれば、魅力を感じてくれたリピーターになるような観光客がくる。働き手が集まる。良いことづくめなんです。もっとみんなやるべきだと思いますよ。

うわ〜、どんどん言ってほしい。でも、ほんとにそうです。だからこそ、喜多さんのような方が生まれたわけですからね。

「勝ちゃん」で知ったWeb記事の価値

さあ、いよいよ喜多さんの話ですよ。まち歩きしながら、話しましょう。

よろしくお願いします!

喜多さんが北川さんを知ったのは、何がきっかけだったんですか?

FM佐賀の「レッツ!ビートルズ on Radio」がきっかけです。

「レッツ!ビートルズ on Radio」

FM佐賀で毎週木曜20時半から放送されているラジオ番組。ビートルズ初心者のパーソナリティー諸岡彩を ビートルズ好きに仕立て上げる!というのを目標に、嬉野温泉が誇る名物MCヘネシー吉川とビートルズマニアである旅館大村屋の北川健太が楽しくかつ初心者にも分かりやすく、ビートルズを年代順に紹介する番組です。

えっ、喜多さんもビートルズがお好きなんですか!

そうなんですよ。「北川さんって、なんか聞いたことあるな」と思ったら、いろいろな嬉野にまつわる活動をされていて。点がつながりました。

やっぱりビートルズ好きに悪い人はいないなぁ!

実は自分も嬉野で飲み始めた頃に、ネットに情報がないことに気がつきまして。Webメディアや、SNSアカウントを作ろうと思ったことがあったんです。いろいろと難しくて、結局挫折しちゃったんですけど。

喜多さんがWebメディアに挑戦しようとしたのには、何かきっかけがあったんですか。

大学の先輩を連れて、嬉野で飲もうとしたことがあったんです。嬉野をアテンドしようと。でも、あまり情報が見つからなくていい店がなく、途中で断念しちゃいました。

つらい体験だ……。

嬉野って、本当にお店の情報がないんですよ。調べても情報がないから、全然わからない。メニューもわからないから、自分のような学生が行けるようなお店なのかもわからない。美味しいかどうかも、全くわからない。戸惑い続けるしかないんです。

喜多さんのような方には「暮らし観光案内所」は、とっても役立ちそうですね。「暮らし観光案内所」で出会ったお店で、印象的なお店はありますか。

やはり「勝ちゃん」ですね!もともと「煮付けが美味しい」という話は聞いていたんです。でも、記事を見たら、鍋がすごく美味しそうで。食べてみたら、最高でしたね。

勝ちゃんさんも、もともとは検索結果に全然情報がなかったと思います。

そうです。口コミが1件も書かれていない「食べログ」とかしかなくて……。情報がなくて、行けなかったんですよね。

情報がないままお店に行くのは、勇気がいりますよね。

「嬉野 勝ちゃん」の検索結果に、大村屋の記事が出てきたのはすごくいいことだと思います。「食べたくなる記事」って、大切ですよね。

「嬉野 勝ちゃん」って、まさにまちを歩いているからこその、検索キーワードですよね。まちを歩いて、看板を見て、検索する。

店名で検索した時の検索結果って、今やお店の「第二の外観」と言っていいくらいの価値があると思います。公式サイトよりも、その前に目にする「検索結果」が重要です。人は検索結果で「お察し」してしまう。

たしかに……。勝ちゃんは有名店ではありません。でも、間違いなく美味しい。それを知ってほしい、というのが僕らの想いですからね。

地元の人も観光客も集えるカフェを作りたい

大塚さん、嬉野で取材をするお店、どのお店も美味しいでしょ。

本当、どの取材もめちゃくちゃ美味しい。なんでこんなに美味しいお店がたくさんあるんだというくらい。

全国にもっとこういう場所はいっぱいあるんでしょうね。埋もれてる場所が。そんな場所を磨いて、世に出していきたいですね。大塚さんは、嬉野の取材を続けてきて、感じることはありますか。

「何もないまちを面白くしたい」って、あまり軽率に言うものじゃない、と考えるようになりました。まずは「面白いものを見つける」という、行動が大切だと思います。

喜多さんも「嬉野には何もない」と思っていました?

どうですかね。ぼくはもともと、嬉野は好きでしたけど……、それでも何もないと思っていたかもしれません。いろいろなものがあると知らなかった。自然、とかそういったものが好きでした。

ありのままの嬉野が好きだったと。「暮らし観光」が好きになるような、素地はもともとお持ちだったんですね。

高校時代、地域おこし協力隊の方と仲が良くて、その方の姿を見ていたんですよ。「まちに関わることって、かっこいいな」と思っていました。

その時から、将来は嬉野に戻ろうという発想があったんですか?

そうですね。今は嬉野で地元の方も観光客の方も集えるような、カフェをつくりたいと考えています。

へぇ、すごい!

どんなお店にするつもりなんですか?

温泉街でちょっと立ち寄れるようなお店にしたいですね。次のお店へ行く前にちょっと立ち寄ったり。お店から出て、足湯に行ったり。嬉野って、やっぱりお茶のまちじゃないですか。そんな中で、もっと嬉野全体の喫茶店レベルを上げることに貢献できればと思っています。「やりたい」というより、「やらないといけない」と思っています。

こうやって「自分のまちで何かしたい」って人が生まれるのって、めちゃくちゃ大事ですよね。人は何かしたいことがあると、生まれ故郷を去りがちでしょう。「何かしたいまちになる」って大事ですよね。

嬉しいですね。未来は明るいと思います。ぼくらの発信がきっかけの一端となって、こんな方が生まれているんですよ。

責任重大だ……。すごい。喜多さんの嬉野での挑戦、応援しています!

はい、よろしくお願いします!!

文章で生まれるきっかけは無限大

あらためて文章の底力を感じられました。

まさか文章を掲載することで、嬉野のファンが生まれ、リピートする観光客だけでなく、働きたいという若い方まで集まるようになるとは……。

ぼく自身、文章発信を生業として生きているわけですが、この「嬉野温泉 暮らし観光案内所」で、さらに「発信の価値」を実感しました。

もしかすると、この記事も新たなきっかけになるかもしれない。そう思うと、より気が引き締まる思いです。これからも「嬉野温泉」で、新たなきっかけが生まれるような文章を書けるように、頑張ります。

「嬉野温泉 暮らし観光案内所」次回もご期待ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?