米澤泉、 馬場伸彦 『奥行きをなくした顔の時代 イメージ化する 身体、 コスメ・自撮り・SNS』 : 〈大衆化された表現者〉の時代

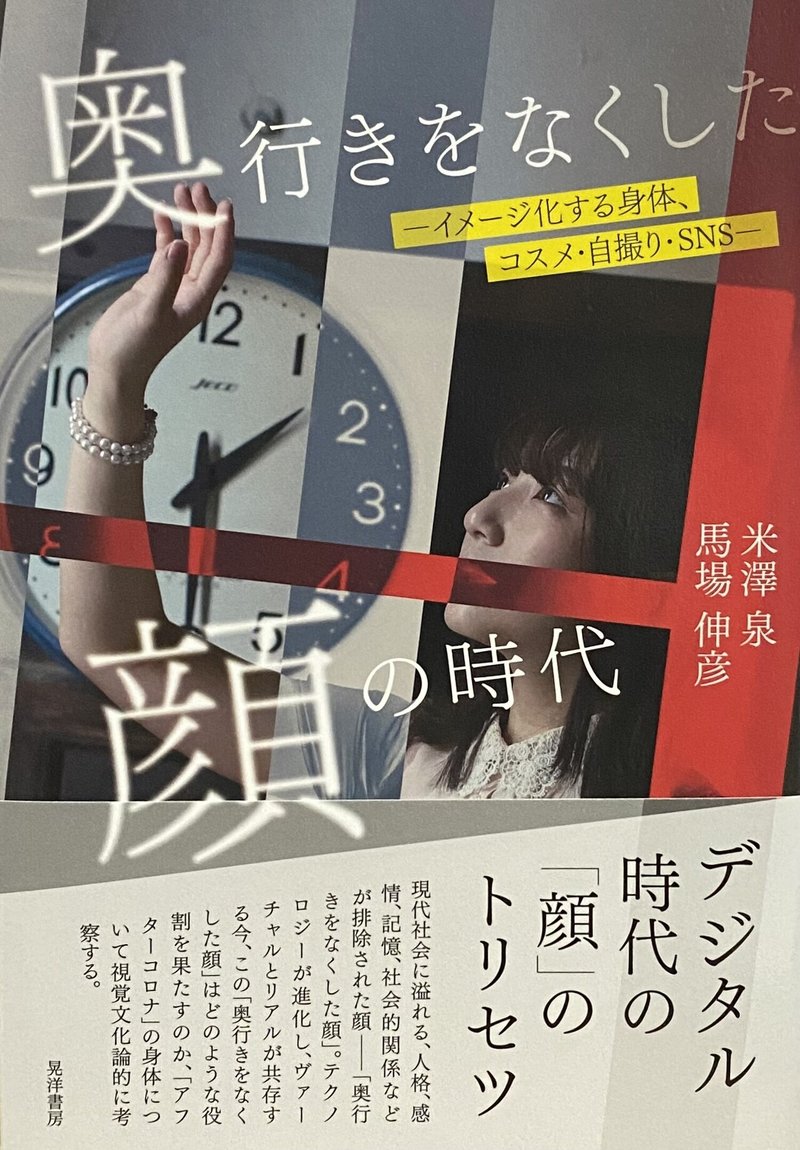

書評:米澤泉、馬場伸彦『奥行きをなくした顔の時代 イメージ化する身体、コスメ・自撮り・SNS』(晃洋書房)

書店で本書のタイトルを見て、なぜか惹かれた。

『奥行きをなくした顔の時代』一一たしかにそうだ。そうなのだが、具体的に何がどのように、そして何ゆえにそうなっているのかが、よくわからない。ただ、漠然と、そんな感じがするから、このタイトルがアンテナに引っかかったのである。

サブタイトルの「イメージ化する身体」。一一たしかにそうだろう。だが、どこでどのように?

「コスメ・自撮り・SNS」については、見てのとおり「SNS」には、長年関わってきたけれど、「コスメ・自撮り」には無縁だし、興味もない。私は「昭和生まれのおじさん」であり、かつ、表現媒体的には「活字」偏重。インスタグラムなどは利用していないし、まして自分の顔や日常生活をネットに晒そうなどとは、毛頭考えない。

以前に、SNS「note」に「私自身などどうでもいいんだけれど、書いたものは読んで欲しいので、自己紹介します。」というタイトルの自己紹介記事を書いたけれど、このタイトルどおりで、私自身はできれば表には出たくはなく、ただ私の意見が世間に広く影響を与えることだけを期待している。

時に、文中に私個人の「来歴」を書くこともあるけれど、それは私個人を知って欲しいからではなく、「なぜこのように感じ、このように書くのか」、その根拠をハッキリと示して、主張に説得力を持たせたいがためでしかない。

そして、そんな私からすると、今どきの人たちの「自己表現」には、違和感を感じざるを得ない。

「なぜ、(凡庸な)自分の(どうでもいいような)日常を、わざわざ世間に晒すのか?」「どこそこへ行った、こんなものを食ったとか、そんなこと、有名人でもないのだから、知り合いくらいしか興味を持たないだろう?」。あるいは「あんなことした、こんなことに興味がある、と言っても、特別に抜きん出たものだというわけないのに、それを世間に晒して、何をアピールしたいのだ?」「この人たちは、何が寂しくて、こんなつまらないことばかり発信しているのか?」一一そんな感じだったのである。

私の世代の人間の多くは、わざわざ世間に向けて発表するのであれば「抜きんでて優れたものでなければならない」し、その意味で「優れて個性的でなければならない」という感覚が、自明のものとしてあった。

だから今どきの「ありふれた」「凡庸な」それでいて「熱心な」自己発信は、それで「何ができる」と思ってやっているのだろう、という疑問を避けられなかった。そして当然のことながら、それら発信された表現は、おしなべて「フラット(平面的=奥行きがない)」なものとして、否定的に評価されたのである。

しかし、それにしても、「なぜ」という疑問は解消できない。

今どきの若者だって、自分たちが、特別に抜きんでいているとか、特別に個性的だとは思っていないだろう。なのになぜ、そんな「凡庸な」自分を、わざわざ晒すのか?

こうした「疑問」の一つとして、私は今年「note」を初めてすぐに、「note」では利用者が「クリエイター」と呼ばれる慣習に気色悪さを感じ、それを「note」上で表明した。

「クリエイター」とは「創造者」である。しかし、普通は「駄作」「凡作」の作者を「クリエーター」とは呼ばない。「駄作」「凡作」の作者でも「創造」しているのは事実だから「クリエイター」と呼んでも間違いではないとは言え、そこまで「クリエイター」と呼んでしまうなら、砂場で砂の山を作っている幼児だって「クリエイター」である。

つまり、「駄作」「凡作」の作者を「クリエーター」とは呼ばないということにしなければ、「クリエイター」という言葉が意味をなさなくなってしまうのだから、「クリエーター」というのは「非凡な創造者」でなければならない。

ところが「note」では、猫も杓子も、味噌も糞もひっくるめて、利用者は全員「クリエイター」と呼ばれるシステムになっている。いくら「お客様は神様です」とは言うものの、あまりに「おべんちゃら」が過ぎるし、また、その見え透いた「おべんちゃら」に違和感を覚えることもなく、むしろそれに乗っかって「クリエイター」づらしている人たちを見て、私は「こいつらは馬鹿か」と吐き捨てるように思ったので、「クリエイターって、誰が?」なんていう憎まれ記事まで書いたのである。

だが、「note」には、じつに多くの、自認的「クリエイター」がいる。自身を「クリエイター」だと自認して憚らない人たちである。

もちろん私だって自身を「クリエイターの端くれ」くらいには思っているから、人のことは言えないだろうと言われれば、そのとおりなのだが、しかし私の場合は、少なくとも「誰でも書けるようなことは書かない」「私にしか書けないことを書く」という強固な「縛り」がある。たとえそれが、人にウケなくても、商品になどならなくても、少なくとも「他にはないという存在価値を有するもの」を書こうとしているのだ。

ところが「note」の多くの「若きクリエーター」たちは、そうではない。そのようには見えない。

私に言わせれば「どこかで見たような」ものを、「どこにでもありそうな」レベルで書いている人が多いのだ。つまり「個性」に薄く、しかも作品として「凡庸」なのである。

どうして、もっと「個性的」なものを書こうとしないのか、どうしてもっと「尖って」いないのか。

「素人=アマチュア」でしかない今からそんなことでは、とうてい人に「抜きんでた存在」にはなれないし、もちろん「プロ」になどなれるわけがない。それがわからないのか? それとも「特別な存在=オンリーワン」になりたいとは思わないのか?

一一そんな疑問やら歯痒さやら気味悪さを、私は「note」の「クリエイター」たちに感じていたのである。

○ ○ ○

だが、本書を読んで「ああ、そういうことだったのか」という、ほとんど完全な解答を与えられた。腑に落ちたのである。

ではなぜ、私は自力で、その解答に至れなかったのか。それは、その解答に至るヒントもまた、私が、ほとんど評価せず、それで興味も持たなかった「場所」にこそ存在していたからだった。

どういうことか。私が興味を持たなかったこととは、「コスメ」であり「自撮り」であり「アイドル」といったことであった。そのあたりにこそ、私が違和感を感じ続けてきた「時代の変化の根拠」があったのだ。

(1)『 他者による閲覧を前提とした自撮りの独特な振る舞いは、自撮りの画像の定型化を促す要因にもなっている。画像をアップする者は、「いいね!」など、その価値に見合った賛辞を得たいがために、賞賛されやすい画像、あるいはすでに賞賛されている画像を模倣しようとする。すでに賞賛されている画像とは、よくできた「概知のイメージ」のことだ。その代表はと言えば、たとえば、見たことのあるイメージ(アイドル、女優、モデル)、あるいは美しい広告写真のイメージである。

こうしたことからも、自撮りが、秘匿的な個人の回想、記録であるとは単純に言い切れない。』(P112〜113)

これである。

それまで、公に向けて自身を表現できる人というのは、ごく一部の「エリート=選ばれた人」に限られていた。ところが、SNSが普及して、特別な才能を持たない人までが、公に向けての自己表現ができるようになった途端、何がなされたかといえば、それは、その「凡庸なセンス」によって「美しい」「カッコいい」と判断されたものの「模倣」である。

こうした「表現者としての大衆」は、「表現者は、独自性を持たなければならない(個性的でなければならない)」という意識が低い。

そもそも今では、「表現するだけ」であるならば、独自性など無くても許されているのだから、昔のように「エリート=選ばれた人」になるために「独自性」を発揮しなければならないというような意識の必然性に欠けるので、そこを突き詰めて考える人など、ほとんどいなくなって当然。なにしろ、難しいことは考えない「凡庸な大衆」なのである。

だから、彼らは『よくできた「概知のイメージ」』を模倣する。

しかし彼らの考える「よく出来ている」というのは、当然のことながら「通俗的にわかりやすいもの」であって、「鑑賞力が無ければ鑑賞できないような、先鋭的な美」などではありえない。それこそ「テレビコマーシャル映像のような、通俗的な美」であり、彼らはそれを『よくできた「概知のイメージ」』として模倣するのである。

したがって、その作品に「独自性=オリジナリティ」は無く、その意味で「凡庸」であり「平面的」になってしまうのだ。

(2)『インスタグラムにアップされた料理写真やポートレイトには、広告写真と見間違うようなものが無数にあるのだ。アプリの画面を開けば、雑誌広告で見たような整った写真が連続し、オシャレな雰囲気を醸し出している。しかも、奇妙なほど、どれも判で押したようなよく似たテイストに仕上がっているのだ。

インスタグラムにアップされる写真は、出来事を記録するというよりも、むしろ出来事を「デザイン」した演出写真である。だから、レストランのテーブルの上に気に入らないものが映り込む時はそれを排除したり、皿を並べ直したりして、「レイアウト」を変えることが積極的に行われる。』(P114)

優れて進んだテクノロジーに支えられ、『よくできた「概知のイメージ」』が容易に模倣された結果、『雑誌広告で見たような整った写真』つまり「作品」が、大量生産されることになる。

もちろん、「選ばれた人=芸術家」の作品だって「編集」は為される。しかし、「芸術家」が編集をするのは、それによって「個性=作家性」を際立たせるためであって、『よくできた「概知のイメージ」』が模倣するためではない。つまり、両者の方向性は、真逆なのである。

(3)『 インスタグラムは、いっけん新奇なモノや出来事を報告しているようにみえるが、実は、イメージのインフレーションの中から選択されたものを反復しているのである。いわば、集合的記憶の中から選び取られたイメージを、丁寧に再現したのがインスタグラムなのである。

インスタグラムの写真に、ある種の既視感が感覚されるのはそのためだ。奇妙な言い方かもしれないが、撮影されるのは新しい風景ではなく、ノスタルジックな風景の複製なのである。報道写真が私たちを出来事の瞬間に私たちを(※ ママ)立ち会わせようとするのに対して、インスタグラムの写真は、私たちを記憶の中へと送りかえしていくのだ。』(P116)

「選ばれた人=芸術家」は、その作品において「誰も見たことのない風景(世界)」を描き出そうとする。そのことによって、人々の「世界」を「拡張しようとする」のである。まただからこそ、それらの作品は、しばしば「難解」なものとなる。なにしろ「未経験」なものなのだから、「違和感」を覚えるのは当然であり、しかし、そうであるからこそ「世界」の拡張が可能ともなる。

ところが「表現者としての大衆」は、そうした「先鋭な作品=芸術作品」が与えるインパクトとしての「違和感」を消化吸収しようとするのではなく、「拒絶」してしまう。

なにしろ、もう「先鋭である必要性」の無い時代なのだから、「斬新なもの=未知のもの」に接してそれを消化吸収することで、自己を「拡張」する必要などはない。そんな「面倒なこと」をするよりも、「既存の自己」を追認する方が楽に決まっているのだから、人々は『集合的記憶の中から選び取られたイメージ』でしかないものを『よくできた「概知のイメージ」』と考えて、その「模倣」を目指すことになるわけだ。

(4)『 こうしたインスタグラムの写真には、経験の奥行き、写真にあらわれる時間の奥行きが、欠落する。写真に内在する時間の奥行きや出来事の因果関係は重要ではない。四角いフレームに事物が美しくレイアウトされれば満足なのである。』(P117)

そうなのだ。「芸術」作品には、鑑賞者による「読み」を必要とする「深み=奥行き」が必要だ。「見えているもの」以上のもの(意味としての魅力)を「隠し持つ」奥行きが必要であり、それがあるからこそ、訓練された芸術鑑賞者(としてのエリート)も、鑑賞能力を発揮できて、満足を得ることができる。

ところが「美的訓練を知らない大衆」には、「深み=奥行き」は、むしろ「邪魔で、不愉快なもの」でしかない。なにしろそれは「理解できない」ものであり、それゆえに鑑賞者の「鑑賞能力の低さ」の突きつけてくるものとなるからだ。だから、「鑑賞者としての大衆」が求めるものとは、「深さ=奥行き」の無い、「見えている部分」がすべてで、「パッと見に美しい」「解釈・理解が無用」な、「薄っぺら(く美し)い作品」ということになるのである。

(5)『(※ おかもとまりの自撮りテクニック本では)ステレオ化したカワイイ、あるいは美人のイメージを真似ることを奨めているのである(略)。言い換えれば、規範となるイメージや理想像が、あらかじめ自撮りをする者の頭の中に想定されており、それを目指してイメージ操作が行われるのだ。どのように撮られるのか、どのように見せたいのか。仕上がりイメージが想定されているからこそ、納得がいくイメージができるまで撮影者は何度も操作を繰り返すのである。』(P124)

さて、次に問題としたいのが、『よくできた「概知のイメージ」』の「模倣」は、何も「インスタグラムの写真」には限られない、ということである。

無論、そこには「絵画」「小説」などの作品も含まれる。それらは「オリジナリティのある作品=作家性のある作品」ではなく、おのずと「人気作家である誰それのような作品」であることが目指されることになる。

そして、こうした方向性は、必然的に「作品」には止まらず、「作家」のあり方そのものにも反映されることになる。

つまり「オンリーワンの作家」ではなく「誰それのような作家」が目指されることになるのだ。

当然、その人(模倣作家)がどんなに才能を秘して持っていようと、その作品は「どこかで見たことのある(読んだことのある)ような作品」となってしまい、たしかに「商品」としては、ある程度なら売れるかもしれないが、「作家としては二流」ということになってしまう。

しかしまた、『よくできた「概知のイメージ」』の模倣が「好ましい」ものだと思っている人は「私は、村上春樹そっくりの小説を書いているのに、どうしてもっと評価されないのだ」ということにもなる。そして、これは「もっともな話」だとも言えるだろう。「同じような作品」なら、同じように評価されてしかるべきだという考え方は、基本的には間違いではない。

しかしながら、現実には「コピー作品」よりも「オリジナル作品」の方が高く評価される。なぜだろうか?

一一それは、オリジナルであることへの「権威主義」ということもあるけれども、しかしそれだけではなく、「オリジナル」には「リスクを引き受けた開拓者としての貢献」が認められるからではないだろうか。

つまり、「コピー作品」が「オリジナル作品」と等価だと評価されたりすれば、誰もが「楽して儲けたい」から、「リスク」を取ることなく「コピー作品」ばかりを書く恐れがある。そうすると、世の中は「似たような作品(二番煎じ)ばかり」ということになってしまいかねないのだが、事実すでに、そうなっているのではないだろうか。

(6)『ざわちんの魅力は、イメージの不適合が起きないように「なりたい顔=理想の顔」を徹底的に記号化し、メイク+マスクと自撮りによって実現する技術力と演技的な振る舞いにある。カワイイタレントを真似ることとカワイイ自分を夢想することは、ここでは同じ意味なのだ。

では、「なりたい顔」とは何だろうか?「なりたい顔」は誰かの顔、それは自分自身の顔ではないのかもしれない。言い換えれば、自分自身の顔の表面を消去して上書きした他人の顔が「なりたい顔」なのである。』(P130)

「公に向けての表現」が一般人には不可能であった時代には、それが物理的に不可能だからこそ、大半の人は、そうした「自己表現」を諦めたし、少数の人は「機会さえ公平に与えられれば、私だってオンリーワンになれるはずなのに」という幻想を、容易に抱くこともできた。

しかし、実際に「公に向けての表現」が一般に開放されて「どうぞ自由になさってください」と下駄を預けられてしまうと、意外にも自分には「オンリーワン」になるほどの才能がないことに、多くの人々は嫌でも気づかざるを得なくなる。

だとすれば、そうした「表現者としての大衆」に可能なことといえば、おのずと、通俗的に『よくできた「概知のイメージ」』の「模倣」ということになるのではないだろうか。

もともと「個性」も「際立ったところ」も「尖ったところ」も無い「平板な顔」なのだから、それを「タブラ・ラサ(白紙状態)」にしてしまうことは、さほど困難なことではない。だからこそ、そんな「無個性という大衆的特性」を生かして、中途半端な「個性」を消去した上に『よくできた「概知のイメージ」』の「お絵かき=似顔絵描き」をすればいいのである。

どっちにしろ、二次元上でしか見られることはなく、立体的に「深み」を持って「そっくり」である必要などないのだから、それを選ばない手はない、ということになるのだ。

(7)『繰り返し強調するが、自撮りによって承認されるのは自分自身の顔ではなく、二次元に還元された「誰かの顔」であるということだ。自分自身の顔は、化粧やアプリなどの諸々の操作によってすでに隠蔽されており、自撮りの顔とはいわば集合的記憶のなかの理想的と化した顔の模倣といえるだろう。

自撮りやメイクによって成立した「なりたい私」の顔は、私は私であるという自己同一性を不問にする。自撮りにおけるメイクとはすなわち「盛る」ことなのであり、本来の自分、素顔の上に塗色された「もうひとつの顔」なのである。

自撮りのポートレートとは、コスプレイヤーがアニメキャラへの変身を楽しむように、画像処理ソフトによる操作とメイクによってカワイイ女子、美人に変身する複製された身体イメージである。自撮りにおける「なりたい私」は記号的な疑似人格「キャラ」であれば良い。メールの顔文字のように、むしろ自分から切り離されたイメージであるからこそ、自己防衛が担保されるとともに自己開示欲求と承認欲求を満たすことができるのだ。それは「なりたい」というよりも、一時的に「変わりたい」という願望に支えられているものにちがいない。

一時的に「変わりたい」という願望は、「なりたい」願望とは異なり、「変身の結果に対する願望ではなく、変身そのものへの願望」だと心理学者の宮原浩一郎はいう。宮原によれば、「なりたい」とは、現在の自分とは決別するノーリターンの願望であり、現在の自分に決定的に欠けているものを手に入れることであるが、変身することそのものが目的ではない。一方「変わりたい」という願望は、髪型や服装を変えてイメチェンするような身近な願望であり、「今とは別の自分、いろいろな自分を演出してみたい、その気分を楽しんでみたいという願望」なのである(略)。

そう考えると、自撮りの目的は、何かになることではなく、一時的に変わることにある。いろいろな自分を創り出すこと、そのイメージ操作の行為が劣等感を払拭して、幸福感と快楽をもたらしてくれるのである。』(P131〜133)

つまり、私のような世代の人間は、基本的に「自分は変われないものだ」という認識を持っている。変われないものだからこそ、自分を自分として磨き高めなければならないと考えるのだ。だから「表現者=クリエーター」になるには「自分の個性を磨かなければならない」「磨かれた個性を十二分に発揮してこそ、オンリーワンの表現者として、クリエイターの世間を渡っていくことができる」と考えた。

例えば、私は、二十歳過ぎの頃(40年近く前)、初めて「コスプレイヤー」を見た時、無性に恥ずかしくなって、「こんな人たちがウロウロする場所には、到底いられない」と思い、それ以来、コミケなどの同人誌即売会に足を運ぶことはなくなった。なぜ私は、「コスプレイヤー」にここまでの拒絶反応を示したのかといえば、それは多分、それを「自己からの逃避」であると否定的に捉えたからであろうと思う。

私は、きわめて「克己心」の強い人間だから、昔から「現実逃避」というのが大嫌いであった。

例えば私は、「サングラスは絶対に掛けない」と決めていた。なぜか。一一それは、サングラスというのは「心の窓」である目を他人から隠して、内面(正体・本質)を他人から覗き見られないようにするための「鎧=防御壁」の類として利用されることが多い、と感じていたからだ。

つまり、私としては「弱い自分を隠す」のではなく「強い自分にならなくてはいけない」ので、あえて目は晒さなければならないと考えた。寒風としての世間に目を晒す中で、目を鍛えなければならない。誰にも容易に内面を覗き込ませないような「石の目を持つ男」(高村薫『マークスの山』)にならなければならない、とそう考えたのだ。

こんな人間だから、安直な「変身願望」というのが嫌いであった。「変身」ではなく「成長変化」しなければならないと考えたのである。まさに、宮原浩一郎の言った『「なりたい」とは、現在の自分とは決別するノーリターンの願望であり、現在の自分に決定的に欠けているものを手に入れることである』とは、私のような場合を言うのである。「仮面ライダーに変身したい」のではなく「仮面ライダーのようになりたい」のである。「高倉健のようになりたい」のだ。

(8)『一一なぜ、顔の奥行きが不要となっていったのか、これまで奥行きが大切だと思われていた理由、身体観はどのように変化していったのでしょうか。

米澤 私たちはずいぶん簡単に自分の外見を変えられるようになりました。いままでその人の顔と人格というのは、しっかり結び付いていたのが、簡単に変えられるようになったことによって、確固とした私というものから逃れられるようになり、いい意味では解放されたみたいなところがあります。

たとえば、顔にはその人らしさだとか、いままでの人生が表れるとか。そういったことが以前ほど言われなくなったというのは、やはり外見を手軽に変えられるようになったことと、深く関係していると思うんですけれど。顔に奥行きがなくなったのは、いろんな技術を駆使できるようになったこと、テクノロジー的に発達したことを抜きには考えられないと思います。

(中略)

馬場 先ほど米澤さんが言われたように、まさしく「解放」されることへの欲求が根底にあるからだと思いますね。地縁血縁から解放、周りの目からの解放、美醜コンプレックスからの解放……、重々しくのしかかっていた古い価値観から逃れたという気持ちはみんなどこかにあるのではないでしょうか。』(P153〜157)

そうだ。私たちは「際立って優れた人間=オンリーワン」にならなくても良い時代に直面している。なぜなら、もはや私たちは、テクノロジーの発展によって「自分を変える」ことが、容易にできるような時代に生きているからだ。

もう、かつての私が感じていた『基本的に「自分は変われないものだ」という認識』は、必ずしも「避け得ない真実」などではなくなった。「私」など、いくらでも変えられる時代になったのだから、「生まれたままの私」を「本当の私」として、必要以上に固執する必要はないだろう。その意味で、人々は「解放」されたし、「解放」されても良いのだと、私ですらそう思う。

しかし、残された問題は「果たして、この解放は、人々に幸福をもたらすのか?」という疑問である。

そして、その疑問に対する私の答えは「NO」である。

なぜなら、人間は生きているかぎり、何らかのかたちで「不自由」であり「桎梏」を抱えた存在でしかあり得ない、と考えるからだ。

例えば、絶世の美女・美男の顔を手に入れ、天才的な知能を手に入れ、超人的な体力を手に入れ、使いきれない財力と権力を手に入れ、人々からの尊敬と羨望を一身に集める立場に立ち得たとして、それでその人は「変わらぬ幸福を手にする」ことになるだろうか?

私は、そうは「ならない」と思う。なぜなら、人にとって、すでに「手に入れたもの」はすでに「当たり前の持ち物」であって「(自身の)欲するもの」ではなくなり、手に入れる前に感じていたもの(欲望)を、持ち続けることはできないからである。

言い換えれば、人は「欲しいもの」を手に入れた一瞬が「幸せ」なだけであって、そのあとは「当たり前」に復してしまい、また「あの一瞬」の喜びを求めて、足掻き続けなければならない、そんな存在なのである。

(9)『馬場 メディアの発達は、情報のインフレーションを常態化させると同時に、経験の貧困化も進行させます。選択肢が多すぎて、何を選んだらよいのか分からないので、ランキングを調べたり、誰かが適当に書いたコメントを鵜呑みにしたりすることによって、安心したくなる。情報は、物語や神話とは違って、すぐに答えを提示してくれますから、能動的に行動したり、じっくりと考えたりする必要がなくなります。Google先生に聞けば何でも分かるし、分かった気になりますから。』(P164〜165)

すべてのものが容易に手に入る時代においては、すべてのものが「凡庸」化してしまい、人々はもはや、何を求めて良いのかわからないという「不幸」に見舞われて「不安」になる。だから、ひとまず「できない価値判断」は放棄して「手近な模造品」に手を出すことになる。

それで、ひとまずは凌げるのだが、無論、その状態も不安定なものでしかなく、人々は手近なもので「お茶を濁し」ながら、不安定で不安な生活を続けるしかなくなる。一一この状態が、果たして「幸福」なものだろうか?

そうではないだろう。一一ならば、どうすれば良いのだろうか?

私は、その解答として、「手に入らないもの」としての「理想」の追及に、自身の「欲望」を振り向ける、という提案をしたい。

どうせ、何を手にしても満足できないのであれば、いっそ、どこからも文句の出ないような「理想」の追及を自身に課せば、それはいつまでも変わらずに安定的であり、過渡的な達成のたびにいちいち疑問を持たなくても良い「究極の目的」となるはずからだ。

具体的に言えば、例えば「自分が幸せになること」だけを求めれば、その途上において何を手に入れても、人は次の目標に向かって、そのたびにあくせくしなければならず、結局は、目的地にたどり着けなかった無念さを抱えて死ななければならないだろう。

しかし「世界中の人々の幸福(弱者の救済による、弱者のいない世界の実現)」といった「理想」なら、初めから「達成できないのは、わかっている」からこそ、「達成できていない今」をことさらに嘆き苦しむ必要も無くなるし、その「理想」を目指す「過程にある自分」を、常に「肯定する」こともできるのではないだろうか。

世界が、テクノロジーによって「奥行きを無くして平板化」し、ある意味では「困難な目標」を消失させた時代であるからこそ、そこに「困難としての理想」という「贅沢品としての、深みや奥行き」を持ち込むことも、有効な「(自己の)幸福追求の手段」になるのではないだろうか。

どうせ『よくできた「概知のイメージ」』を模倣することしかできないのであれば、「こんな可愛いパフェを食べました」なんて簡単に達成されてしまうことより、「難民キャンプでボランティアをしてきました。」ということの方が、敷居が高くて、いっそ喜びも持続するのではないか。

言うまでもなく私はここで、社会貢献などの「良いことをすべきだ」と言っているのではない。

私が言っているのは、「社会に貢献している私は、素晴らしい生き方をしている」と本気で思えれば、誰よりも「自分が幸せになれる」のではないかと、そう言っているのである。

それは「他人の不幸を道具にすることではないか」という「理想」でもって批判する人もいるかもしれないが、私としては、そうした「無益な純粋さ(純粋さのための純粋さ)」よりも、「それでみんなが少しでも幸せになれるのなら、それで良いじゃない」という、リアリストなのである。つまり、「まずは自分。だが、それだけには縛られない」ということなのだ。

初出:2021年10月11日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○