2021年10月の記事一覧

日本人はどのように成立したか

はじめに私は日本人の成立に大変興味があり、これを歴史や地理から皆さんと一緒に考えてみたいと思います。結論から先に申し上げますと、日本人は、大和民族だけで成立しているのではなく、アイヌ人、ギリヤーク(ニブヒ)人、オロチョン(ウィルタ)人、小笠原白人などの多数の民族が混合同化してできたと考えられます。以下、個別に見ていきます。

アイヌ人について ほとんどの人はアイヌ人のことは知っています。しかし、多

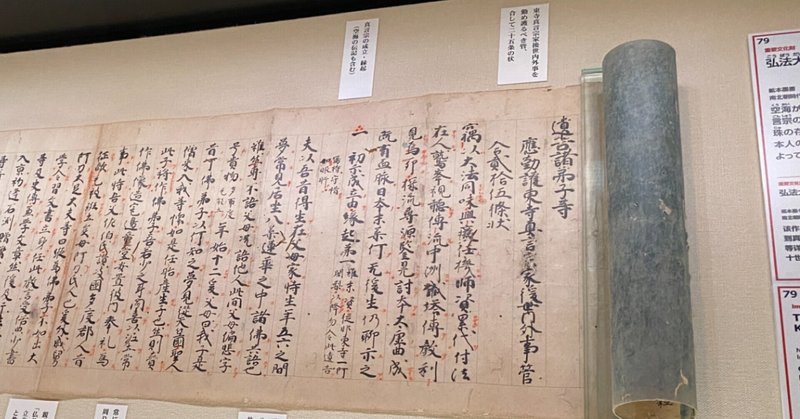

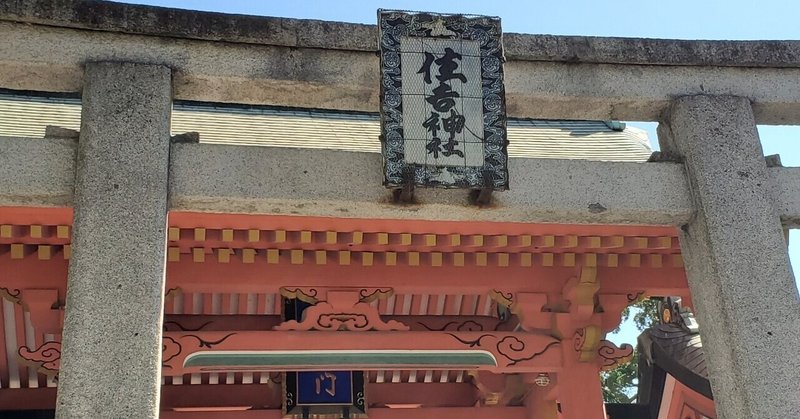

新選組に自宅を提供した庶民たち

只今、長州紀行を執筆中なので、自ずと幕末について触れる事が多く、そういえば京都へも何度も訪れたなと回想してしまう毎日です。

前回の投稿記事での映画・「燃えよ剣」で芹沢鴨暗殺の舞台となった京都・壬生の「八木邸」にも2度ほど訪れています。

歴史名所でも当たり前の生活がある京都は長年”都”として君臨してきただけに、歴史舞台の宝庫なので、あらゆる時代の歴史が残り、日本中の諸藩、偉人など全てにおいて関り