#翻訳小説

“The Swimmer” John Cheever

カーヴァー、ブローティガン、アップダイク•・・。少し昔のアメリカの小説家が、全般的に好きである。

今回はそんな私のお気に入りのアメリカ人作家達の一人、ジョン・チーヴァーの、素晴らしい短編小説を一つ紹介したい。

『泳ぐ人』という題名で翻訳もあり、映画化もされている作品だ。

*****

真夏のある日曜日。昼過ぎの高級住宅街。

ネッドは友人宅のプールサイドでくつろいでいる。

もう若くはないもののまだ

『消失の惑星』 ジュリア・フィリップス

少女の誘拐という不穏な出来事を通奏低音にして、様々な女性達の心の叫びが、息苦しいような旋律を奏でる。

その楽曲のテーマは、人生の喜び、悲しみ、そしてままならなさ。

この小説を大きく特徴づけているのは、その舞台がカムチャツカ半島であるということだろう。

カムチャツカ半島。土地名としては、日本人には耳馴染みのある響きだと思うが、そこがどんな場所であり、どんな人々が暮らしているのか、きちんと知っている

『舞踏会へ向かう三人の農夫』 リチャード・パワーズ

ぬかるんだ田舎道に佇む三人の男。

二人は明らかに若く、一人は年齢不詳。

揃いのスーツと帽子姿の三人は、めかし込んでどこかへ向かう途中のようだ。

表紙の写真は、写真家アウグスト・ザンダーによるもの。

本書は、この一枚の写真を巡って想像力を羽ばたかせた、歴史の流れの物語である。

3つの物語が並行して交互に語られながら進行する。「めぐりあう時間たち」の構造だ。

簡単にキャプションをつけるならば、

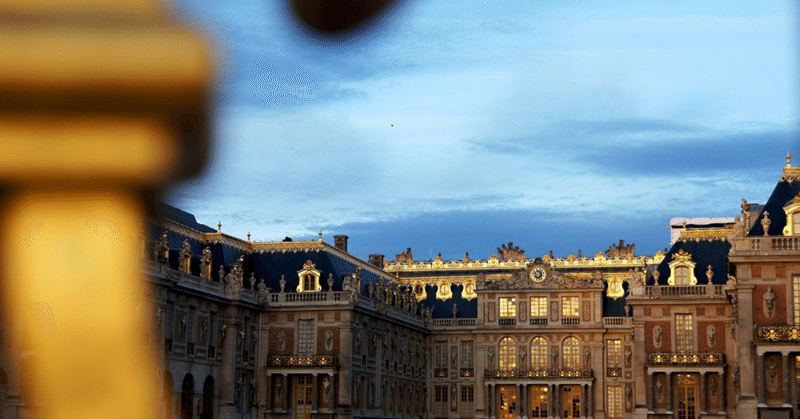

『めぐり逢う朝』 パスカル・キニャール

時は17世紀、ルイ14世統治のフランス。

ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の名手サント・コロンブ氏は、妻を亡くして以来、娘2人と共に川のほとりの屋敷で、世間から隔絶して暮らしていた。

宮廷からの招待にも応じず、裏庭に建てた小屋にひとり籠ってはヴィオールを弾く毎日。

彼が心を傾けるのは、ヴィオールと、亡き妻の亡霊だけだった。

そんなサント・コロンブ氏の元にある日突然、17歳の青年マラン・マレが訪

『ささやかだけれど、役に立つこと』 レイモンド・カーヴァー

カーヴァーの作品は端正だ。

真昼の陽光が全ての像をくっきりと照らし出すように、彼の乾いた筆致は、名もなき人々の人生のそこはかとないおかしみや哀しみ、また悪夢をも描き出す。

その端正さゆえに、それが悪夢である時、彼の作品は衝撃的に残酷なものになる。

突然運命に牙をむかれ、なすすべもなく打ち砕かれる主人公たちは、同じくなすすべもなくそれを目撃するしかない読者の心に、衝撃的に焼き付くのである。

それぞ