祇園祭!スサノオ本宮対決「八坂神社vs廣峯神社」「梛神社/岡崎神社」が審判を下す!?【京都東山シリーズ】【播州シリーズ】【播磨シリーズ】【たつの】

八坂神社完全ガイド?スサノオ&牛頭天王の本宮は八坂神社or廣峯神社(広峯)??その答えはねと「梛神社」「岡崎神社」が重い口調で語りだした!!由緒からだけど各社が伝える本宮とは?八坂神社 or 広峰神社のどっちが本宮なんだ?

八坂神社というのは、明治の神仏分離後の新しい名称で、元々は「祇園神社」、もしくは「祇園社」と呼ばれていた。祭神はスサノオで全国に3000ある祇園社の総本社とされる。平安時代に疫病が発生し祟りを鎮めるために創建。

八坂神社と言えば祇園祭、祇園祭と言えば八坂神社で7月17日の神輿祭は日本一と言われる。祇園祭を持つ超有名神社は、京都を代表する神社でもある「京都八坂神社」で、各地域の八坂神社でも祇園祭相当のものがあるのを目にする。また、「夏越祓」の行事もここから始まったとする。

京都中央の神社(洛内)は秦氏と賀茂氏の社が多いが、ここは八坂氏創建とし神様は出雲系が多い。

主祭神は「スサノオ」で、「牛頭天王」の社ともされている。この話はどっちでもよくて、明治より前は神仏習合だったので、今やどちらも祀るでよいと思う。この牛頭天王の逸話が「祇園祭」に繋がるのだが、この牛頭天王の本宮は兵庫・廣峯神社とも言われている。

京都・四条大宮の「梛神社」の由緒(要約)によると、『876年に京都に疫病が流行したとき、兵庫・廣峯神社から勧請して鎮疫祭を行った。このとき、その神輿を梛の林中に置いて祀り、後に神霊を八坂神社に遷祀し疫病が鎮まった。それで、当地の住人は花を飾った風流傘を立て、鉾を振り、音楽を奏して神輿を八坂に送った。これがのちの祇園会の起源といわれる。』だそうです。

伝承のつながりだが、納得した感じはある。後は、考古学や古文書から、いずれ史実が導かれるであろう!!

ひとまず、スサノオは八坂神社で、牛頭天王は廣峯神社で良いかと思う。梛神社、岡崎神社の由緒からもそう思う。

流れ的には、八坂神社は元々はスサノオにしておこう。疫病・祟りで牛頭天王を勧請し、神仏習合などを経て、一緒くたになっただけだと思っている。でも、スサノオって出雲感が強いよな~八坂神社と出雲・須佐神社や須我神社の繋がりは、またの機会に。

元祇園 梛神社

四条大宮の「元祇園 梛神社(梛ノ宮神社)」には元八坂神社としている。理由は、京の悪疫退治のため祭神を東山八坂に祭る前いったんこの地の梛の森に神霊を仮祭祀したらしく、このため元祇園とも。

祇園祭傘鉾の起こりも梛神社の祭祀に由来するのだそうだ。ということで、2対1で、牛頭天王は広峯神社⇒梛神社⇒八坂神社に行ったかと思っている(根拠なし)。ただ、姫路方面って、秦河勝の神社仏閣&所縁の地ですね。何か裏がありそうだ。。

岡崎神社

由緒によると794年平安遷都で播磨・広峰神社から遷宮。平安京遷都に際し王城鎮護の為、平安京の四方に建立された社の一つで、東天王と称した時期がある。

あと、大阪のある地域にスサノオを祭神とする神社が多いのだが、牛頭天王は廣峯神社から八坂神社と記すところがある。それもまたの機会にするが、出雲と京都の線に廣峯神社があるんで、そこは書きます。

変更履歴

2024/02/02 元祇園社・梛神社・隼神社に節分祭追加。八坂神社の節分祭(https://www.youtube.com/watch?v=mAj25Z19Qyk)

2024/01/13 八坂神社にお祭り模様追加(https://kyotopi.jp/articles/ZP6Hr)。梛神社・隼神社も参拝したので写真増量(「2024/01/08」でページ内検索)。

2023/07/17 元祇園社・梛神社写真増量(2023/07/10でページ内検索)

2022/01/01 初版

▼HP、アクセス、祭神・本尊と脇時

※詳細は後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

どの神社も素晴らしい!でも、牛頭天王・スサノオ本宮騒動!?にかかわる神社を書きます。

結論から言うと、疫病が流行って、吉備真備繋がりの広峯神社から京都八坂神社へ分霊したと思っている。祭神を分祠する際に通過して休憩したと伝えられる神戸・祇園神社や大阪・難波八阪神社、京都・梛神社隼神社、京都・岡崎神社、京都・廣峯神社にも広峯神社の足跡がある。

ちなみに、広峯神社は杵築大社(現出雲大社)が元宮と思ったりしている。。出雲は神仏習合をせず、ここで神仏習合にしたのかもと思ったり(根拠は全くなしです)。

869年に廣峯神社から八坂神社(祇園観慶寺感神院)に牛頭天王を分霊したとする説があり、1223年の文書にも「祇園本社播磨国広峯社」とあるそうな。

ポイントは八坂神社の創建なんだろうなと。

紀元前:廣峯神社の山がスサノオ、イナダヒメ、五十猛尊、八王子神のいる山とされる(by廣峯)

202年:神功皇后が、三韓征伐に出兵するにあたり祈願(by廣峯)

656年:一説:八坂氏が牛頭天王を祀ったのが八坂神社(by八坂)

733年:吉備真備が唐から帰国し、聖武天皇に奏上して廣峯神社創建(by廣峯)

794年:平安遷都で廣峯神社から岡崎神社へ遷宮(by岡崎)

848年:亀岡 廣峰神社(広峯神社)

869年:廣峯神社から八坂神社に分霊(by岡崎)

869年:京都・祇園祭を朝廷が始める

876年:京都に疫病が流行

876年:牛頭天王の神霊を廣峯神社から梛神社に勧請して鎮疫祭を実施し、その後に八坂神社へ分霊(by梛)

876年:一説:興福寺の僧が御堂を建てたのが八坂神社(by八坂)

ということでスサノオを祀った八坂神社(上記No.3)が後から牛頭天王を勧請した(No.4以降)。神仏分離で廣峯神社は牛頭天王ではなくスサノオを取った。結果、どっちもスサノオの本宮だ!となったのだろうと。

ということで各社を記すのだが、どこも良いところです!!!

▽廣峯神社(広峯神社):兵庫県姫路市広嶺山52

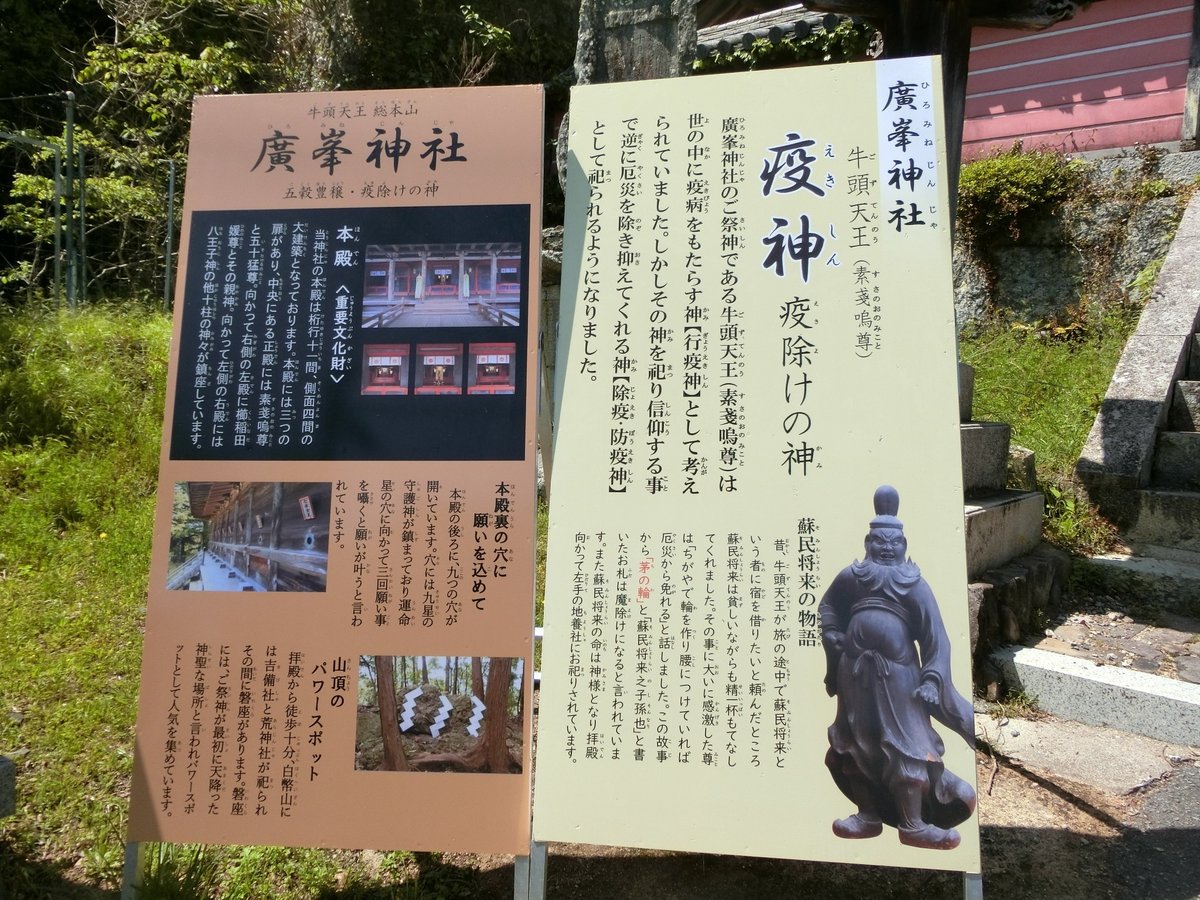

広峰山山頂にある神社で、 全国にある牛頭天王の総本宮(八坂神社も牛頭天王総本宮を主張)。三重・尾鷲神社などにも分祠している。

祭神は素戔嗚尊(スサノオ)と息子・五十猛命としている。つまり、韓国(からこく)に樹木の種をまきに行くが、居心地悪すぎてすぐに帰国した親子が滞在した地なのかもしれない(この後、和歌山の紀伊で樹木を育てる話の繋ぎなのかなと思っている)。

話を元に戻して、スサノオ・イタケルを正殿に祀り、左殿にオオクニヌシの妻・奇稲田姫とクシナダ(イナダヒメ)の両親である足摩乳命・手摩乳命、右殿にスサノオとアマテラスノ誓約で生まれた宗像三女神、天忍穂耳命、天穂日命などを祀る。

神仏分離令以前の祭神は牛頭天王であり、本殿内に薬師如来を本地仏として安置していた。

733年に、唐から帰った吉備真備が都へ戻る途中に立ち寄り、734年に白幣山に創建されたのに始まり。972年に現在地の広峰山頂に遷座した歴史がある。吉備真備が創建し、神功皇后なども立ち寄った古社で、元々は薬師如来も安置した神仏習合の場所のようだ。

吉備真備

愛宕神社(私のNOTE)、神護寺(私のNOTE)、護王神社(私のNOTE)などでも出てきますよね。山の上にある神社仏閣好き?

京都・八坂神社と「全国にある牛頭天王の総本宮」争いを繰り広げている神社。冒頭の通り、個人的にはここが牛頭天王の総本山で、疫病により京都・梛神社で仮に祀り、八坂神社に分霊したと思っている。逆に、ここの神社のスサノオは後付けだと思っている。

では参拝記録です。

ホテルをさらに上り、駐車場に車を止めたら参道へ!そう玉置神社を思い出させる参道ですね。下の写真の通り「天祖父神社」の案内板がある。祭神はイザナギ、イザナミ、アマテラスと強力トリオだが、本殿からも行けるので、左の優しい道を進みましょう。なお、車で本殿まで行く人もいるようなので、お子様連れは要注意です!

歩いて5分から10分ぐらいで、下の写真の風景になります。前述した「天祖父神社」に行けますが、ひとまず本殿に行きます。

上の写真を進まず、折り返します。鳥居が旧式鳥居ですね。しめ縄のみのシンプルなものです。

結構、息が切れています。(参拝時はコロナ禍だったので)マスクが邪魔だな~と気づく。境内に入ろうとすると、祝詞があげられていた。

→表門(随神門@重文)

→拝殿@重文・本殿@重文

祭神は「スサノオ」と息子「五十猛命(イタケル)」で左殿(向かって右)にスサノオの妻「クシナダ(イナダヒメ)」とクシナダの両親「足摩乳命」と「手摩乳命」、右殿(向かって左)に「宗像三女神」と出雲を平定させるために天から出雲に降臨したが失敗・馴染んでしまう「天忍穂耳命」と「天穂日命」などを祀る。

下の写真の右が拝殿・本殿で、左が官兵衛神社です。

まずは拝殿・本殿へ。

本殿裏に向かうべく本殿右側からの本殿の写真。

神殿には三つの扉があり、中央には「スサノオ」と息子「五十猛尊」で、向かって右側の左殿には妻「クシナダヒメ(イナダヒメ)」とその親神「アシナガ」「テナガ」、左側の右殿には八王子神と他十柱を祀っている。

○正殿:スサノオ(牛頭天王)、イタケル@スサノオの息子

氏子なんですかね?御祈祷をされていました。この神社も巫女が神楽を舞うようです。平日の祈祷は要予約だったかと思いますので要注意で!

イタケル

スサノオの御子。日本に木を植えてまわった神であることから、植樹・林業の神。本宮は伊太祁曽神社。

○本殿右(左殿):イナダヒメ、アシナヅチ💛テナヅチ

スサノオの妻とイナダヒメの両親ですね。

さらに右には白馬が。

○本殿左(右殿):八王子神、オオトシ、宗像など10柱

祭神多いです。詳細は後述しますが、ざっくりアマテラスとスサノオの誓約で関係する「八王子神」、スサノオの息子で出雲色の強い御子・オオトシなど五穀豊穣、風の神、サルタヒコと同要素のヤチマタ、クナトとなっている。

・八王子命・・アマテラスがスサノオと誓約した時に生まれた五男・三女

1.天忍穂耳命(あめのおしほみみ):出雲国譲りの派遣を断る

2.天穂日命(アメノホノヒ):出雲国譲り派遣されたが出雲に馴染む。出雲国造。

3.天津彦根命(アマツヒコネ)

4.活津彦根命(イクツヒコネ)

5.熊野櫲樟日命(クマノクスビ):火の神。熊野三山の神

6-8.宗像三女神(多紀理毘売命、市寸島比売命、多岐都比売命/湍津姫)

・大年神:スサノオの御子

・御歳神:大年神の御子

・若年神:大年神の孫

・久々年神:大年神の孫

拝殿からお隣の官兵衛神社の写真1枚。

→官兵衛神社

廣峯神社は元々、黒田官兵衛の聖地として多くの人々が訪れており、2018年、本殿横に黒田官兵衛を祭神とする神社を建立した。

上野大歳神社も奉納していますね。どこの神社か知りませんが・・

→地養社(蘇民将来)、蛭子社(ヒルコ)

背後には磐座っぽいところがありますが、しめ縄はないので違うようです。社殿は小さいが彫刻が素晴らしい!

→薬師堂

元々の形に戻そうとしているのか、近年、薬師堂を建立したようだ。元々は薬師如来を安置していたらしい。

→本殿右の「軍殿八幡社」

→本殿裏の「摂社・末社」「九星詣り」

○本殿裏「九星詣り」

本殿の裏にまわると「九つの穴」がある。ここには「こよみ」の神様がおり、穴深くにはそれぞれ守り神が鎮まっている。「九星占い」の一白水星から九紫火星までの九星に該当するようだ。(よくわからないので、このへんで止めます。)

自分の星の穴に願い事を書いた「願い札」と賽銭を入れ二礼二拍手してから、穴に小言で神様に願い事を伝えるルールです。

私のところには虫が多かったです。。スサノオは愛娘・スセリヒメの旦那になるオクニヌシの試練を与えます。きっと、私にも!?(笑)

○本殿裏の摂社・末社「稲荷社」

○本殿裏の摂社・末社「天神社」

○本殿裏の摂社・末社「庚申社」「山王権現社」

庚申社はサルタヒコとアメノウズメ夫婦で、山王権現社は日吉大社かと思ったが、鉄の神で最近、お金にも繋がる金山彦となっている。こちらは姫がいないな。。

○本殿裏の摂社・末社「熊野権現社」

○本殿裏の摂社・末社「冠者殿社」

カミムスヒ、タカムスヒとコノハナサクヤヒメという面白い組み合わせ。

○本殿裏の摂社・末社「大鬼社」

イザナギですね。熊野権現社は妻・イザナミがいるなら分かるがいないんですよね。。

→奥宮「吉備神社」「荒神社」

奥宮はさらに奥にあります。972年に社殿が現在の場所に移され、跡地に「吉備社」が建てられ、祭神は「吉備真備」です。「荒神社」は出雲でもお馴染みで祭神はスサノオですね。

→そのほか

祈祷していた家族が入っていきました。氏子かな??

最後に神社からの写真です。

また、御朱印は、廣峯神社・広峰山・宮兵衛神社の3種類の御朱印があります。また、御朱印帖も5種類以上ある。

廣峯神社への参拝は社家屋敷に寄って一息ついたあと、社家の主に案内されて本殿に参るのが一般的だった時代がある。社家は「廣峯三十四家」といわれていたが、今は二軒だけになった。

▽京都府亀岡 廣峰神社(広峯神社):京都府亀岡市本梅町中野堀釜1

社伝では834から848年に創建とする。現在は廣峰神社と改名したが、以前は牛頭天王と称しており、祭神はスサノオである。名前の変更経緯は本宮・廣峯神社と同じである。京都の「八坂神社」と同格神社で、「八坂神社」よりも古い神社のようだが、やっぱ牛頭天王が本来の祭神と言えようか。冒頭の八坂神社=スサノオ、廣峯神社=牛頭天王で、疫病などで一緒くたにしたんだろうと、神道の神と仏教の仏が分けることなく祀られたように。

時代劇のロケ地として有名な苔むした神社で、廣峯神社の「元宮」にあたる磐座が社殿の右100メートルのところにある。元出雲・出雲大神宮がある亀岡なので、ここは島根で言えば須佐神社、須我神社というところか。

▽岡崎神社:京都市左京区岡崎東天王町51

2018年11月4日(日)

久しぶりに参拝をした。何年ぶりだろうか・・・。近くに「第54回京都非公開文化財特別京都非公開」で南禅寺塔頭・光雲寺に行くついでに行った。ちなみに車道に沿った鳥居を車で入り奥まで行くと、車を置けますが、台数は3台ぐらいのスペースです。

→参道

由緒によると794年平安遷都で播磨・広峰神社から遷宮とある・・。平安京遷都に際し王城鎮護の為、平安京の四方に建立された社の一つで、東天王と称した時期がある。あと3社あるということか・・。

ひとまず八坂神社からではなく広峰神社からとなっているな。だから、広峰神社が本宮とはならないけど・・。

阿吽の狛兎です。

↑の狛兎ですが2011年にはなかったはず。証拠は次の写真です。

→拝殿・本殿

祭神は「スサノオ」、妻「イナダヒメ」、アマテラスとの誓約で生まれた「三女五男八柱御子神」と廣峯神社と同じですね。

祭神の「三女五男八柱神」は具体的に、出雲に染まってしまうアマテラスノ息子「アメノオシホミミ」、天孫ニニギの父「アメノホヒ@出雲国造家の祖」、「アマツヒコネ」、「イクツヒコネ」、「クマノクスビ」、宗像三神「タキリビメ @オオクニヌシと結婚」、「イチキシマヒメ」、「タギツヒメ」を指す。そんな多産であることと野うさぎの生息地なため、安産の祈願で訪れる人が多い。腹帯を持ち込み祈願する慣わしがある。

「京都でスサノオを祀る=祇園社(八坂神社)」なので、てっきり祇園社から分霊したかと思っていたら、兵庫・廣峯からの記載が!!そう、牛頭大王本宮から分霊とは恐れ入りました。

狛犬ならぬ「狛兎」となっており、本殿左右には「招き兎」がいる。下の写真の左右の通り。

あと、狛犬どけたのかな??2011年2月~3月のときはカッコよい狛犬いたんですが。。

拝殿左へ本殿に行くの巻。

結婚式場です。ここでやりきるのですかね??ホームページによると式場は御本殿と写真の儀式殿(鶴泉殿)の二つより選べ、御本殿では楽人による華やかな雅楽の奏楽が奉仕されるようです。神社を後にするときに若者男女が社務所に入りました。ここで結婚式ですかね~。

本殿右側→本殿裏からお祈り→本殿左へぐるっと回る。

10年前と同じところから写真を撮っている。。

さて、下鴨神社(有料場所)、北野天満宮、太宰府天満宮、城南宮、熱田神宮摂社などは本殿背後に裏拝所のような場所がある。出雲大社にはないが、地元の方は本殿背後から拝むかたもいるようだ。理由は神様に一番近い場所だから。

岡崎神社にも同じくそのような習わしがあるようなので、神社で拝殿・本殿裏を回れる場合は回るべし!これは鉄則です。形を変えて古代祭祀上もあるところはあるので。

ということで、上の写真で足を止めて、時間をかけて祈りをささげる。と、ファミリーが逆回りでやってきて、何してんだと?スルーしていくが、私たちが下の写真を撮っているときに、戻って祈っていたのを私は知っている( ̄ー ̄)ニヤリ

→岡崎神社旅所

→雨社

境内には摂社・末社があり、その中で「雨社」は盆地の京都らしく水の神が祀られている。具体的には「大山祇命(オオヤマツミ)」、木の神「句々廼馳命(ククチ)」、国常立尊とするところが多い認識の地開闢の神「国挟槌尊(クニサツチ)」、食物の神「トヨウケ@伊勢神宮外宮」、水の神「闇象女命(ミヅハ)」となっている。元は如意々岳(大文字山)の山中の石祠に鎮座し、全国にも珍しい竜神様で、天雨の恵みにより五穀豊穣を祈る雨乞いの神様たち。

→神苑

そのほかです。2022年は無かったな~、見逃したかな・・。

次の2つの写真は時期によって現れるかと思います。

→三宮社

御所の「仙洞御所」の苑中に祀られていた社!?には「倉稲魂神」「蛭子大神」「大国主大神」となっている。

▽元祇園社・梛神社・隼神社:京都市中京区壬生梛ノ宮町18-2

元祇園社。阪急大宮駅から西へ数分のバス停前。鳥居をくぐり、右手に梛神社と隼神社が並ぶ。

京都で疫病が流行したときに祭神「牛頭天王」を梛の森に仮祭祀したのが始まり。この後に八坂神社に遷祀したことから「元祇園社」とも呼ばれている。夜でも境内ではライティングされている神社で、前から気になっていたところ。

オチを言います。「876年に、京都に疫病が流行したとき、牛頭天王(スサノオ)の神霊を播磨・広峰神社から勧請して鎮疫祭を行ったが、このときその神輿を梛の林中に置いて祀ったことがこの神社の始まり」であるとしています。その後、八坂神社に遷します!と吐露されています。

→拝殿・本殿 向かって左が梛神社/右が隼神社です。

スサノオを祀る「梛神社」と「隼神社(はやぶさ)」の本殿が並んでいる。

隼神社の祭神はタケミカヅチとフツノミタマの春日系の2柱(鹿島・香取系)。

梛神社はスサノオで、宇賀御魂命(ウガノミタマ)、伊弉冉命 (イザナミ)、誉田別尊(ホンダワケ)も祀る。

隼神社は鹿島神宮の建甕槌神(タケミカヅチ)と強い神様が集まる。近くは新選組とつながりが強い「壬生寺」があり、梛神社は、西院春日神社と繋がりがあるからかもしれないと思っていたが、壬生の氏神のようだ。

由緒によると、京の疫病退治のため神様を八坂神社に祀る。いったんこの地に仮祭祀したので「元祇園」という地名になったそうな。八坂神社へ送る際、地元の住人らがのぼりや鉾で見送ったのが「祇園祭」の始まりとされる。そして、祇園社の分霊の年が姫路・広峯神社とあっているのは偶然か?

由緒

869年に疫病が流行したとき、播馬国・広峰から牛頭天王(素戔嗚尊:スサノオ)の神霊を勧請して鎮疫祭を行ったときに、神輿を梛の林中に置いて祀ったのが起源で、のちに神霊を八坂に遷祀(せんし)したため元祇園社とも呼ばれている。

境内の隼神社は1918年に蛸薬師坊城からここに遷座した。

「梛の実」というおみくじがあります。拝殿に結ぶのがお決まりらしい。ここは小さな神社だが、境内には摂社があり、御朱印は梛神社と隼神社の2種類がある。

→田中社

→稲荷社

上川稲荷社。やはり、ここにも稲荷社がある。

▽八坂神社:京都市東山区祇園町北側625

祭神は「素戔嗚尊」、「稲田比売命」などで摂社・末社が多い。古くは祇園社・祇園牛頭天王・祇園大明神・祇園と称された。現在の祭神はスサノオだが、もともとは牛頭天王が祀られていたとか。創祀は新羅国の牛頭山の神霊を迎え祀り、天智天皇に社殿が建立されたという。平安中期頃から信仰をあつめており、延喜式では式外社でありながらも「二十二社」に列格している。分霊社は3000社を数え、平安京において風水思想に基く東山の青龍を司るのが八坂神社であり、本殿下には龍穴として清らかな水流が潤わされているという。京都の風物詩「祇園祭」はここの祭礼である。

本当は南楼門から参拝が正しいのだが、ほとんどの人は四条通から来るので西楼門から入るであろう。なので西楼門から入る前提で書きます。

行ったことがない方は、公式HPのMAP見ながらどうぞ!

→西楼門@重文

応仁の乱で焼失し1497年に桧皮葺で再建した後に瓦葺きに替えた「西楼門@重文」をくぐると摂社・末社が揃っている。疫病除けの神である蘇民将来を祀る「疫神社」、導きの神・サルタヒコと芸能の神・アメノウズメ夫婦を祀る「太田社」、縁結びの神であり主神の息子(*1)にあたるオオクニヌシを祀る「大国主社」、「常盤神社」、オオクニヌシの長男坊であるコトシロヌシを祀る「蛭子社」を参拝し、本殿に進むアプローチになる。(*1:日本書記では息子で、古事記ではスサノオから6代下がる。)

※人が多いので、ぼかした写真を載せる(腕がないだけ・・)

→疫神社:蘇民将来

疫社の祭神・蘇民将来は「牛頭天王(ごずてんのう=素戔嗚尊)」から疫病を免れる茅の輪を授けられたという伝承があり、これが「茅の輪くぐり」のはじまり。祇園祭では粽(ちまき)などに疫病退散を願って「蘇民将来之子孫也」と書かれた札が付けられる。

→太田社:サルタヒコ💛アメノウズメ

「太田社」は導きの神・サルタヒコと芸能の神・アメノウズメ夫婦を祀る。太田社の夫婦は日本で初めて結婚で姓を変えた神様でもある。ちなみに神社には「太田神社」と「白鬚神社」としているが、どちらもサルタヒコである。この2神は三重・内宮近くの猿田彦神社、三重・椿大神社、京都・上賀茂神社摂社「太田社」など多くの神社で祀られている。サルタヒコの本宮は三重・椿大神社と滋賀・白鬚神社で、産まれは島根・佐太神社としている。有名な二見輿神社や猿田彦神社もそうなのかな~。いろいろ人気のある神様で、絵で描くと天狗であり、神楽でもよく出て来る。

→北向蛭子社

「蛭子社」は商売繁盛の”えべっさん”を祀る。蛭子(恵比寿、恵比須)はヒルコかコトシロヌシのいずれを祀るのだが、祇園社はコトシロヌシを祭神とする。まあ~主祭神がスサノオなので、スサノオ末裔(厳密には婿養子)のオオクニヌシ、オオクニヌシの長男坊・コトシロヌシの出雲系の流れなので当然か。さて、この社ですが重要文化財です!!

コトシロヌシはオオクニヌシの長男坊で、本宮は島根・美保神社です。因みに蛭子の方の本宮は福男を決めるため境内中距離走で有名な西宮神社になります。

→大国主社

大国主社⇒神仏習合で「大黒天@仏教」と「大国主命@神道」が同じとされ、神仏分離で神社を取ったので、「オオクニヌシ」を祭神とする。

→十社、大年社

本殿の左には「大歳社」、「十社」がある。十社には主神のスサノオ所縁の神々が祀られている。イザナギ@熊野、イザナミ@多賀、白山姫@白山、イザナギ&火の神@愛宕、金山彦&磐長ヒメ@金峯、春日大明神、フツヌシ@香取、オオクニヌシの次男坊・タケミナカ@諏訪、オオヤマグイ@松尾、神武天皇の御子@阿蘇となっており、人間が生きていくために必要な生活の神もいる。オオクニヌシと長男坊・コトシロヌシは社を設けられているのに、次男坊・タケノミナカはまとめて祀られている。その差はコトシロヌシと賀茂氏の関係に気を配ったのカモ??

お急ぎの方はスキップどうぞ!10社と本宮をそれぞれリンクさせます。

→南楼門・舞殿・本殿@重文

本来の正式参拝は南楼門であり、ほとんどの方が入る西楼門は本ルートではない。この南楼門から拝殿・本殿が一直線になり、祇園祭も南楼門から出入りしている。

南楼門外側には祇園豆腐などが頂ける茶屋があるので、こちらも忘れずに。こちらは神社の境内図にも描かれており、室町時代から続くお店で、当時の作り方をそのまま継承している「祇園豆腐」を頂ける。

清水寺で「西国三十三所 草創1300年記念 特別拝観」があるため、阪急河原町から八坂神社を抜けることにしたが、人が多い。。。舞楽奉納が行われていました。拝殿でお参りし、スサノオの荒魂が祀られる社のみお参りしました。本殿にはスサノオの和魂が祀られ、荒魂は本殿右のほうの摂社におります。個人的お願いは荒魂にお願いします。

御朱印

八坂神社の御朱印は3種類ある。一つは「八坂神社」で、残りはスサノオ@荒魂を祀る「悪王子社」、残りは右手にある「大社神宮」で伊勢神宮内宮・外宮の神様「アマテラス」と「トヨウケ」となっている。昔は2種類だったような気がするが・・・。

毎年、祇園祭の一環で「石見神楽」が奉納される。場所は、八坂神社の能舞台で、祭神・スサノオが八岐大蛇(やまたのおろち)を退治する神話の舞である。開始時間は18:30!!

それ以外の時期も神楽があるようですね。では、舞殿と拝殿です。

拝殿です。

本殿@重文国宝は「祇園造」というもので、本殿と拝殿を一つの入母屋屋根で覆う様式。これは、八坂神社以外では見られない珍しい造りのようです。本殿の中座に「スサノオ」、東座に妻「櫛稲田姫命(イナダヒメ)」と「神大市比売命(カムオオイチヒメ)・佐美良比売命(サミラヒメ)」、西座に御子「八柱御子神」と「八島篠見神」と長男坊「五十猛神(イタケル)」とスサノオの娘でオオクニヌシの妻「須勢理毘売命(スセリヒメ)」などを祀り、本殿は十三柱も祀られている 。

2019年05月01日

令和元年

スサノオ、オオクニヌシ、コトシロヌシなど出雲系の神様が多い神社で、祇園祭と言えばココ!!京都の観光神社仏閣の一つで、令和元年5月1日は御朱印が2時間30分待ち・・・ということで印刷されているものを頂いた。家に帰って知る。。伊勢神宮は御朱印で5時間待ち・・・。そんなに御朱印集めている人って、いたっけ??????

摂社・末社を周りつつ本殿を見る。

八坂神社の本殿下には龍穴があり、東寺まで繋がっているという噂がある。そういえば、貴船神社の奥宮も龍穴があったような記憶があるな。有名なのは室生寺の室生龍穴神社ですね。

→玉光稲荷社、命婦稲荷社

「稲荷神社」は2社ある。「玉光稲荷社」は豊作のご利益がある神社で、現在では、商売繁盛のご利益がある神社として信仰を集めている。

→大神宮社:伊勢神宮古材

本殿裏にはある「大神宮社」は伊勢神宮内宮・外宮の神様「アマテラス」と「トヨウケ」を祀っている。この左にはスサノオの荒御魂を祀り、その左には女性人気の社がある。久しぶりに祝詞をあげている人がいた。

「大神宮社」右側に御神水がある。近くに「美人水」もあるが、同じ水源とのこと。飲みたい人は、ペットボトルに入れて沸騰させてからどうぞ!!ここ昔あったかな~と妻と話しつつ、次に向かった。

↑↓2019年に由緒が更新されている。そう!伊勢神宮の式年遷宮の木材でこちらの社を作り替えたようだ!!

現在の「大神宮社」は伊勢神宮の式年遷宮の古材です。昔から日本はリユースしているんですよね。ちなみに、伊勢神宮の式年遷宮の古材を利用しているのは、私の知る限り、三重・神戸神社@元伊勢・穴穂宮、奈良・桧原神社@元伊勢・笠縫邑、奈良・篠畑神社など。最後にこの摂社の御朱印もできたようだ。伊勢神宮古材の神社を今度まとめよう。ボソッ

→大神宮社と悪王子社の間

「忠盛燈籠」という石灯籠がある。由緒を抜粋すると「ある五月雨の降る夜、白河法皇が祇園女御に会うためにこの辺りを通っていると前方に鬼のようなものが見えた。法皇はお供の平忠盛に討ち取るよう命じたが、忠盛はその正体を見定めてからとして生け捕りにしたところ、それは燈籠に燈明をあげようとした祇園の社僧だった。社僧が身に着けていた雨具の蓑が燈明の光で銀の針のように見えたらしい。この忠盛の思慮深い行動に人々は感嘆したという。燈籠はその時のものといわれている。」だそうだ。

→悪王子社

神様には御魂と荒魂があり、前者は世界平和を祈り、後者は個人的お願いをすることになります。ここはスサノオの荒魂が本殿とは別で祀られているので、個人的なお願いは、この悪王子社でお願いをすることになります。

が、厳密にいえば、他の所にあった神社で、荒廃したかで、ここに遷座したようです。

小さい社だが、なぜか力強い雰囲気を醸し出していると思うのは私だけか?

→美容水、美御前社

美御前社は、美人になると言われる御神水があり、テレビでも舞妓さんが持って帰る映像がよく流れている。祭神は「多岐理毘売命」・「多岐津比売命」・「市杵島比売命」とアマテラスとスサノオの誓約で生まれた宗像三神ですね。

女性多し。前まではみんなスルーしていたのになあ~。テレビの影響ってすごいですね。妻は肌にペチペチ!?保湿していました。

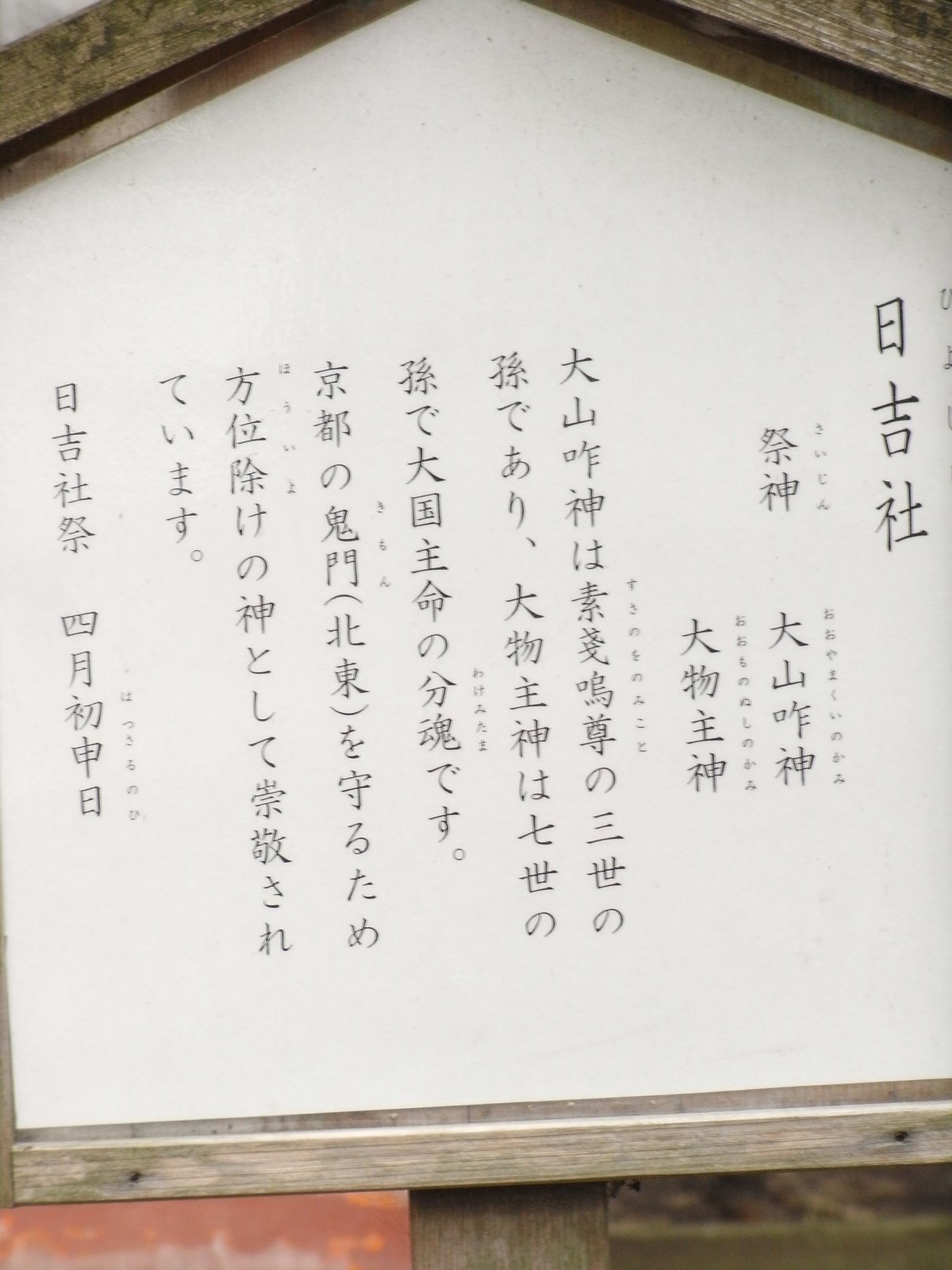

→日吉社

「日吉社」は御所から見て方角的に勧請した気がする。延長上に鬼門を抑える比叡山と日吉大社があるので、間違いないであろう。

補足しますと、オオヤマグイは秦氏が松尾大社で祀っています。

日吉の本宮は滋賀の大津市にある「日吉大社」です。

次に刃物社などです。そういえば、日吉大社も包丁塚があったな・・。偶然のつながり??

→刃物社、五社

「厳島社」と「五社」の隣に刃物の神・天目一箇神を祀る「刃物神社」があるけど、これは祇園の料理人が祀った感じがする。吉田神社も地元の料理人が祀りだした摂社・末社があるので。

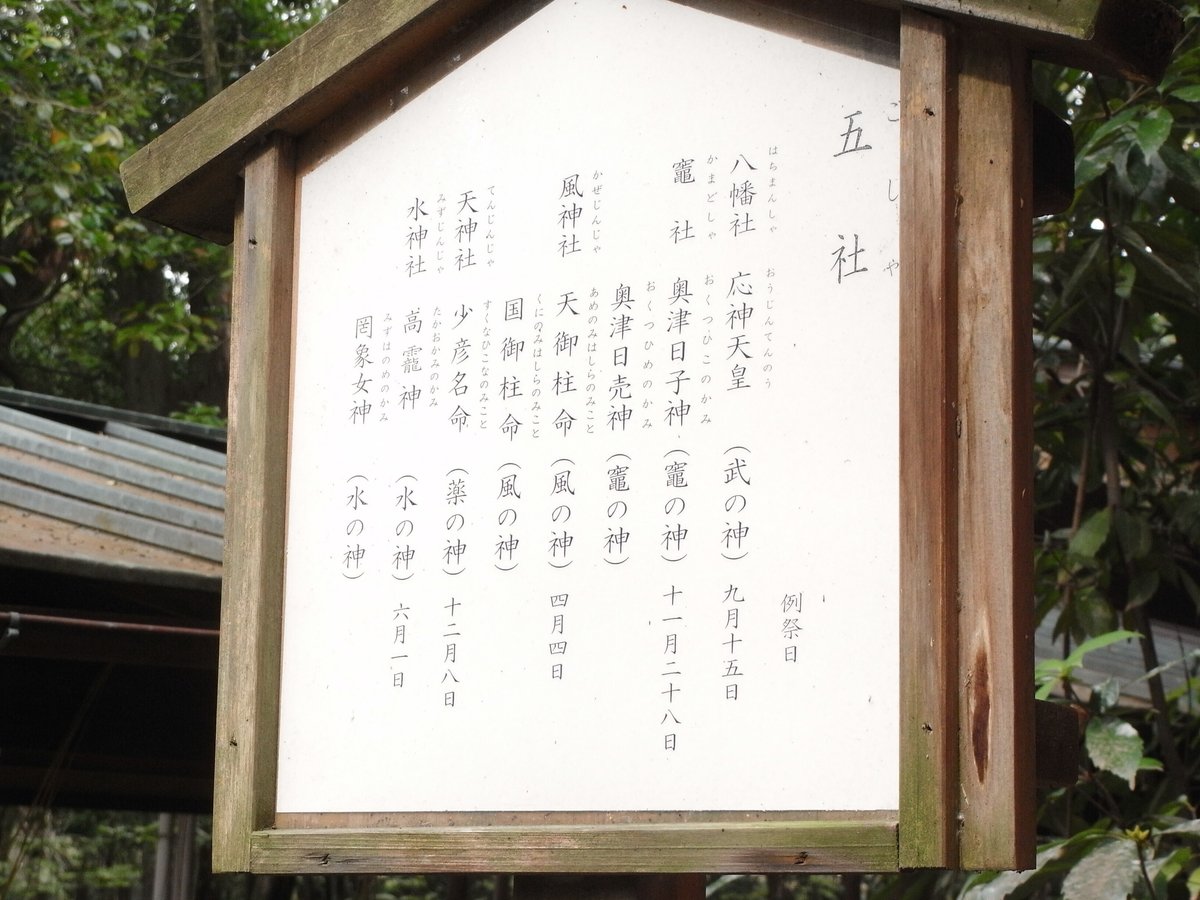

五社には、台所の神様である竈神がおり、風と水の神様が祀られているのだが、なぜか八幡神・応神天皇も祀られている。風の神は龍田大社や内宮・外宮とは違う風の神様ですかね。

→祖霊社

→厳島社

因みに厳島社は宗像三女の一柱「市杵島比売命」のみを祀っているが、ここは神仏習合時代は弁財天としていたんだろうな~。

→絵馬堂

写真なし。

▼八坂神社お祭り

→節分祭

→八坂神社「おけら詣り」(2021年12月31日 京都市東山区)

▼祇園祭(元祇園→旅所→八坂神社)

869年に祇園祭は始まるが、この時は朝廷が行う祭りだったようだ

「応仁の乱」後に、今の民衆の祭りになる

16世紀後半には、町組が作られ山鉾など、今の形になったようだ

祇園祭は千年以上の歴史を持ち、7月1日から31日まで行われる八坂神社の祭礼。なかでも17日(前祭)と24日(後祭)の山鉾巡行がメインディッシュ。日時によっては四条通などが通行止めになる。

→鉾

13日から16日まで山鉾町で厄除けちまきを購入できる。15:00から放下鉾・船鉾・岩戸山の山鉾曳き初めが行われる。

まずは、鉾ですね。

→祇園祭 前祭

スサノオは祇園社(八坂神社)で祀られることになるが、その際、梛の住民が花飾りの風流傘を立て神輿を八坂神社に送る。風流傘を立てて神輿を送ったことが祇園祭の始まりといわれている。

「山鉾巡行の前祭」は朝から山鉾が四条烏丸を出発。くじ改め・注連縄切り・辻回しが行われる。長刀鉾を先頭に山鉾23基が四条通・河原町通・御池通を巡行する。

「神幸祭(おいで)」は3基の神輿が八坂神社から氏子町を回り、御旅所に向かう。3基の神輿は別々のコースを回り、御旅所に向かう。

さて、この祇園祭には太陽神を示す山車があるのだが、アマテルと男神らしい。

→祇園祭(7月22日)

→祇園祭 後祭(7月24日)

会社から自宅へテクテク。祇園祭・後祭に出くわす!神馬がいる、神輿が通る!ラッキー

てな感じで、祇園祭の風景をどうぞ!!大宮駅から写真は始まります!!大宮駅から始まるのは、前述した元祇園・梛神社が近くにあるからと確信している。

そう、祇園祭は阪急大宮駅で神馬と神輿が担がれ、ここから八坂神社に行くんですよね!

四条大宮では完全に交通機関ストップで神輿が三条に向けて動いて行った。三条商店街に八坂神社の旅社があるのだが、そこに向けて歩いていく。

↑阪急大宮駅横。↓阪急大宮駅

四条通り閉鎖!

行ってらっしゃ~い。ということで、この後は旅所を経由し、八坂神社へ。

以降は、たしか会社の同僚提供の写真。

四条烏丸の風景。この後、3基の神輿が御旅所から氏子町を回り、又旅社を経由して、八坂神社に戻る。3基の神輿は別々のコースを回り、八坂神社に戻ります。八坂神社前でみんなでワッショイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワッショイ!そして、31日まではひっそり祭りは続く!ラストは御所内の社へ行くのだが、これはあまり知られていない。

四条通り封鎖といえば、西院にも四条通封鎖のお祭りがあります。

この祇園祭ですが、翌日ラストは京都御所にある某神社です!これは知っている人少ないんじゃないかな?

京都府京都市上京区京都御苑内にある「宗像神社」⇒795年に桓武天皇の勅命により、皇居鎮護の神として宗像大社より勧請し、自邸の西南隅に祀ったのが始まり。注目株は「少将井社」で、祭神はスサノオの妻「クシイナダ」 である。中京区の少将井・少将井御旅両町の間にあった八坂神社旅所を遷祀したものらしい。そのため、現在も祇園祭の後祭で八坂神社から神職が参拝し、祇園祭斎行の報告をするそうだ。

→八坂神社御祭り動画

おけら詣り

御霊遷

かるた始め

▽息抜き(おまけ):天周、小多福、都路里

阪急河原町から八坂神社に行くと必ず行列ができている天丼で有名な店。11:00開店で、10:30ぐらいに着いたのだが、2組待っていました。10:45には10組ほどかな・・。開店20分前かな?待っている人にメニューが渡された。

妻チョイスの「ミックス丼@1700円」は、「アナゴ」が2匹と「海老」が一匹です。ご飯も多めでボリューム満点。お腹いっぱいになりました。二人で行くなら、もう一人は「かきあげ丼@1600円」を頼んで分けるのもよいかと。

一日10食『天周風かき揚げ丼@1600円』がド~ン!!開店前に売り切れの札が立てられた。カウンターから料理しているところを見ていると、巨大かき揚げが油という温泉から上がってきた瞬間を見たとき、デカッと予想以上にびっくり。。当分は揚物いらないと思ったが、たぶん、また食べたくなる予感・・。ひとまず、かき揚げは横の小皿に移動させ、割る⇒ご飯に乗せる⇒タレor抹茶塩などを掛けて食べるを繰り返す・・。

四条河原町のところで並ばなくても・・・

河原町の「都路里」はすごい行列ですが、高台寺店は空いており、並ぶ必要はないです。清水寺-高台寺-八坂神社を周るときはここも含めるのがよいです。この場所はわかりにくい場所で、通り過ぎないように気を付けてください。

▽2022祇園祭記録

▼旅行記

→廣峯神社(広峯神社)

→岡崎神社

→梛神社・隼神社

→八坂神社

▼セットで行くところ

#八坂神社

#廣峯神社

#梛神社

#岡崎神社

#京都東山シリーズ

#播州シリーズ

#播磨シリーズ

#神社仏閣

#神社

#磐座

#京都

#京都市中京区

#京都市東山区

#京都市左京区

#京都岡崎シリーズ

#八坂

#牛頭天皇

#祇園祭

#スサノオ

#祇園祭

#スサノオ

#八坂神社

#牛頭天王

#廣峯神社

#広峯神社

#梛神社

#岡崎神社

#祇園神社

#祇園社

#祇園祭

#神輿祭

#夏越祓

#八坂氏

#鎮疫祭

#元祇園

#梛ノ宮神社

#元八坂神社

#悪疫退治

#梛の森

#祇園祭傘鉾

#平安京

#王城鎮護

#東天王

#吉備真備

#難波八阪神社

#梛神社隼神社

#イナダヒメ

#五十猛尊

#八王子神

#神功皇后

#尾鷲神社

#奇稲田姫

#足摩乳命

#手摩乳命

#宗像三女神

#天忍穂耳命

#天穂日命

#薬師如来

#神功皇后

#愛宕神社

#神護寺

#護王神社

#天祖父神社

#官兵衛神社

#黒田官兵衛

#九星詣り

#稲荷社

#天神社

#庚申社

#山王権現社

#吉備神社

#荒神社

#狛兎

#招き兎

#雨社

#梛神社

#隼神社

#疫神社

#蘇民将来

#サルタヒコ

#アメノウズメ

#蛭子社

#ヒルコ

#コトシロヌシ

#イザナギ

#イザナミ

#祇園造

#玉光稲荷社

#命婦稲荷社

#大神宮社

#伊勢神宮古材

#悪王子社

#美御前社

#日吉社

#日吉大社

#刃物社

#刃物神社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?