#エッセイ

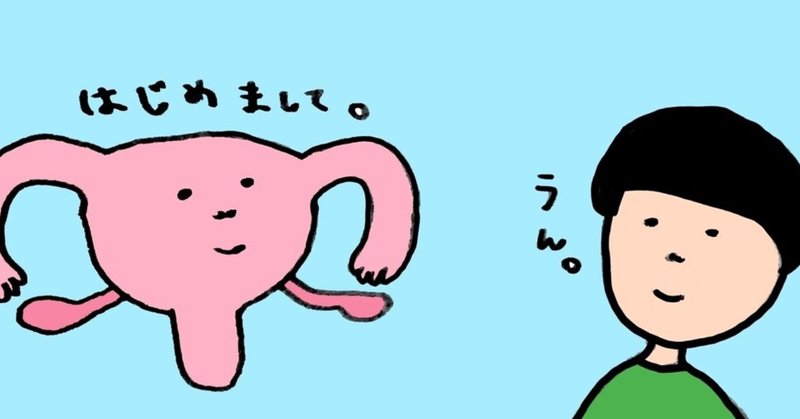

5歳息子に「生理について」説明してみた結果。

平日は毎日一緒にお風呂に入る、私と息子。

そして土日は、私と息子と父ちゃん3人でお風呂に入る。

でも例外の日もある。

私が「生理」の日だ。

平日に生理がかぶるともう仕方がないので、お風呂の前にトイレに行って、できるだけ血を絞り出してからお風呂に向かう。お股にギュッと力を入れていれば、15分くらいなら大丈夫だ。注意するべきタイミングは、湯船からでる瞬間。水圧から解放されたお股から、うっかり血が

5歳ひとりっ子!休園中の「心地よい」過ごし方とは?

休園が続く。

復活したと思ったら、数日後にまた休園のお知らせが届く。

平日なのに、子供が毎日家にいる。

そんな日々を過ごすママも多いと思う。1月中頃から、私も例外なくそんな感じの日々を過ごしている。自分自身も体調を崩したりして、1月に仕事に行ったのは3日間だけだった。

父ちゃんが帰ってくるのは夜の7時半頃なので、日中はひとりっ子の息子と2人きり。2022年の1月以上に「兄弟がいればよかった

職場の人に攻撃されて心が折れた日、5歳が33歳に伝えたアドバイスとは?

金曜日。午後3時半。

お気に入りのカフェで、このnoteを書き始めている。

今日は朝から4時半まで仕事の予定だったのに、どうしてカフェにいるのかというと。

私はリラクゼーションサロンで働いているのだけれど、3時以降の予約が入らず「帰ってください」と言われてしまった。

業務委託なのに出来高制じゃなくて時給をもらえるサロンはめずらしいし、指名料などは全額もらえる。施術をしていないのに時給が発生