ウェス・アンダーソン監督 『犬ヶ島』 : 押絵を動かす男

映画評:ウェス・アンダーソン監督『犬ヶ島』(2017年、アメリカ映画)

あくまでもアニメファンの教養として、以前に話題になった「コマ撮り人形アニメーション」作品の、本作を見ることにした。

「人形アニメ」は、それほど見ていないし、特に好きだというわけでもないが、評判の良い作品くらいは押さえておきたいと思ったのだ。

それにしても、私の場合、人形アニメーション(ストップモーション・アニメーション)としてまず印象に残っているのは、若い頃に見た、川本喜八郎の初期作品のいくつか、といった調子だから、その教養のほども知れている。つまり、新しいところは、ぜんぜん押さえられてはいない。いや、そもそも、3DCGの時代になっては、手間のかかるコマ撮り人形アニメを作る人など、ごく限られているからなのかも知らないが…。

あと、いますぐに思い出せる人形アニメというと、ロマン・カチャーノフ監督の『チェブラーシカ』(1969年・2010年)や『ミトン』(1967年)といった可愛い作品。

あるいは、人形アニメではないが、実写映画『アルゴ探検隊の大冒険』(1963年)の特撮パートとして作られた、レイ・ハリーハウゼン監督によるコマ撮りの怪物たちだ。

それにしても、川本喜八郎ともなると、アニメファンであっても、若い人はもう誰も知らないだろう。

私のような「アニメファン第1世代」には、アニメの基礎教養として、岡本喜八郎の作品は主に「自主上映会」などで見られたものなのだった。そして、そこで私が見た作品は、たぶん『道成寺』『火宅』あたりではないかと思うのだが、テレビアニメでは決して見ることのできない、その「仏教的な宿縁」の世界に、何とも言えない、暗い不思議な味わいを感じたものである。

さて、そんなわけで、ウェス・アンダーソン監督の名前も「どこかで聞いたことがある」程度であり、ただ本作『犬ヶ島』のタイトルだけは「以前に話題になっていたな」という程度には記憶していたので、今回は、なんの予備知識もなく見に行ったわけなのだが、一一これがハッキリ言って、退屈な作品だった。

「未来の日本」を舞台にした「異国情緒」があり、その一方、物語の大半を占める舞台が、ゴミ捨て用の人工島いわゆる「夢の島」であるための「世紀末」感もあって、独自と言えば独自の世界観を生んではいる。だが、それが完全に「目新しい」ものかというとそうでもなく、「どこかで見たイメージの寄せ集め」感の方が、むしろ強い。

この作品の売りは、どう考えても「絵(ビジュアル)」の面白さやそのスタイリッシュさであって、ストーリーの方は、ほとんど付け足し。と言うか、長編作品として「絵」を見せるための「方便としての枠組み」程度のものとしか感じられない。

つまり、平たく言えば、ストーリー自体は平凡。しかも、擬人化された犬たちをはじめとしてキャラクターには、およそ感情移入ができない。

そして、『「絵(ビジュアル)」の面白さやそのスタイリッシュさ』において、本作の売りとなっているのは、明らかに「日本趣味(ジャポニスム)」だ。つまり、「西洋人が見た、日本のイメージの面白さ」である。

そうした「ジャポニスム」の美学は、「日本人以外」には「異国情緒」があって興味深いし、独特の「美」が感じられて楽しいのだろうし、「日本人」が見ると、「現実の日本とはちがった、幻想としての日本のイメージ」が面白いということにもなるだろう。

私も、そのあたりだけは面白いと思ったのだが、物語の大半は、犬たちが捨てられた、荒涼とした「夢の島」を舞台にして展開するために、全体としてはかなり単調で、退屈だったのである。

本作の「ストーリー」は、次のとおりである。

『その昔、犬と犬嫌いの小林一族との間で争いが起こっていた。劣勢の犬に同情した少年侍は戦に参加し、小林一族の長を殺害するが少年も亡き者になりその魂は祀られ、結局犬も小林一族に勝てず服従を余儀なくされる。

それから千年後。ウニ県メガ崎市では犬の伝染病「ドッグ病」と「スナウト病」が蔓延し始め、社会問題となっていた。

科学者である渡辺教授は「ドッグ病を治す血清がじきに完成する」と主張するが、小林市長はそれを無視し、犬をゴミ島へ隔離することを決める。

最初にゴミ島へ送られたのは、小林アタリ(小林市長の親戚で、3年前の両親の列車事故での死後に、市長の養子となっていた)の飼っていたスポッツだった。

そして、ゴミ島への隔離が決まって6か月後、スポッツを探しにアタリは飛行機を使いゴミ島へ不時着する。そこで待っていたのは、犬のレックス、キング、デューク、ボス、チーフだった。』

(「Wikipedia」『犬ヶ島』より)

要は一一、犬の伝染病が流行ったのを理由に、犬があまり好きではないらしい市長が、すべて犬を「夢の島=ゴミ島=犬ヶ島」に、生きたまま遺棄する政策を断行。

しかし、子供の頃から、自分の「お守り役」と言ってもよい愛犬スポッツと育った少年・小林アタリは、「夢の島」に捨てられたスポッツを救出すべく、一人で島に乗り込む。だが、時すでに遅くスポッツは死んでおり、そのかわりに捨て犬たちと仲良くなって、武装警察に追われながらも、犬たちと共に島を脱出する。

そして最後は、伝染病の血清も製造されて、晴れて犬たちはもとどおりに、人間と共に街で暮らせるようになる。一一と、おおよそそんなお話だ。

以上のように、「物語」自体は、特に良くもなければ悪くもなく、映画の「物語」として、面白くなるか否かは、その「見せ方」しだい、といったところだろう。

そう考えると、本作が「物語」として、極めて退屈なものになってしまったのは、たぶん、監督の興味が「絵を見せること」に偏りすぎていたため、としか考えられない。

というのも、本作の大きな特徴は、「正面ショット(フィックス)」がやたらに多い、ということがあるからだ。つまり、そのほとんどのカットが、フレームに入った絵か記念写真のように、真正面から見た構図で構成されており、キャラクターのアップも、ほとんどが真正面か真横。斜め構図や動きのある構図というのが、ほとんど無いのである。

また、その「動き」についても、その独特な美学に貫かれた「風景」を見せるための「横移動(トラック)」がハッキリと多い。それは、物語の必要性からではなく、明らかに、創造した世界を「端から全部見せるため」のカメラワークなのである。

このカメラワークとしての「横移動」だけではなく、固定カメラ視点の「上下移動(ティルト)」や「手前と奥の移動(ズームと引き)」といった「安定的な直線的運動」によって、画面が作られている。

言い換えれば、「回り込み(スピンショット)」や「斜め(ダッチ)アングル」や「ハイアングル・ローアングル」といった「変化のある見せ方」の面白さは、意識的に排除されていて、あくまでも、人物なり風景なりの「対象」の姿形を、ハッキリと見せるための撮り方なのだ。

そのため、絵的に凝ったカットが並んでいても、映画の絵の見せ方としては単調で、だんだん飽きてくるし、眠くもなるのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本作のレビューを書こうと思っても「絵そのものは面白いが、見せ方が単調で飽きてくる。また、物語はおまけのようなもの」という評価にしかならず、それ以上は書くことがないなとそう思いつつ、本稿を書くために「Wikipedia」などをチェックしていたところ、私が本作に感じていた「違和感」だの「不満」だの原因が、おおよそのところ見えてきた。

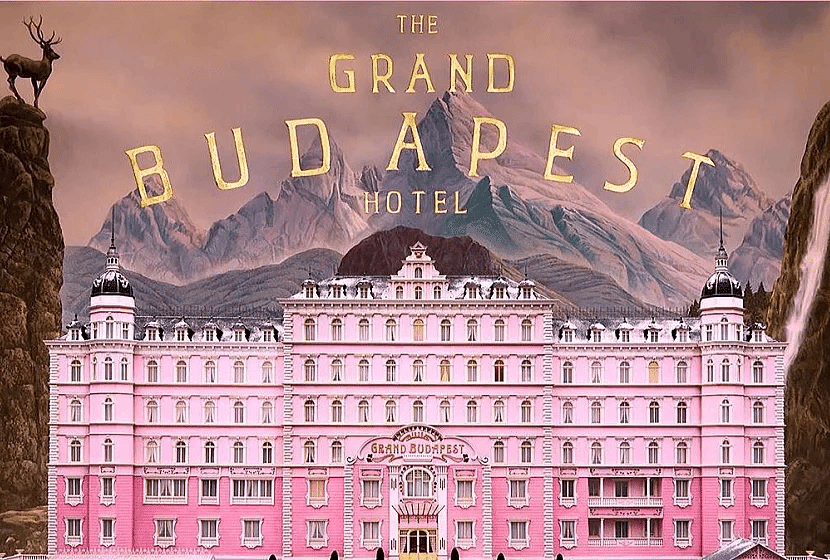

それはまず、この監督が、『グランド・ブダペスト・ホテル』の監督だと知ったことによる。この人は「徹底的に絵を作り、その絵を見せる人」なのだと、そのように理解できたのだ。

しかし、そうは言っても、私は、まだこの『グランド・ブダペスト・ホテル』を見てはいない。だが、本編スチールを見て、「絵のように美しい」と感嘆し、これは見なければと思って、DVDはすでに買ってあったのである。

また、この『グランド・ブダペスト・ホテル』という作品を特質をよく表しているのが、そのポスターに描かれている「絵のようなホテルの正面ショット」だということにも気づいた。一一つまり、この監督は「固定視点による正面ショット」という「絵画的な構図」が大好きな人なのだと、これで確信が持てたのである。

さらにもう一つ、気づきを与えてくれたのが、「Wikipedia」にあった、次のような指摘である。

『批評家からはアニメーション、ストーリー、デッドパン・ユーモアが評価され、高い評価を得ている。』

問題は、最後の聞きなれない言葉『デッドパン・ユーモア』である。

調べてみると、「デッドパン・ユーモア」とは、次のようなことであった。

『デッドパン(Deadpan)は、出来事の可笑しさに対して「何とも思っていない」または「何も感じていないよう」に無表情で反応する喜劇の表現。鈍感、皮肉、ぶっきらぼう、意図的でないものとして使われる。ドライ・ユーモア(dry humour、乾いたユーモア、とぼけたユーモア)、deep pan、 dry wit humourとも言われる。』

(Wikipedia「デッドパン」)

わかりやすい例で言えば、「Wikipedia」でも例示されているとおりで、バスター・キートンのドタバタコメディにおける、その「無表情」だ。

作中では「笑ってしまうようなバカバカしいことが起こっているのに、その渦中にいるキートン自体は、何が起こっているのかがわからないかのように、いつも無表情」なのだ。しかしそれが、かえって「押しつけがましさのない独特のおかしみ」を演出している。そんな、ちょっとつき放したような、媚びない面白さこそが、「デッドパン」の魅力なのだ。

そんなわけで、『犬ヶ島』においても、人物のアップは、いつでも「真正面」かつ「無表情(同じ表情)」なのだが、どうしてそのように撮るのかといえば、それはたぶん、ウェス・アンダーソン監督は、「人物」をも「二次元的な絵」に還元したいという欲望を持っているからではないか、と私は見た。

つまり、人物を「立体的に」「生き生きと」描きたいのではなく、まさに「絵に描かれた人物」のように、二次元的に描きたいのだ。

そしてそのようにして描かれた人物は、話し動きはするのだが、決して「生き生き」と「生々しく」はならないし、たぶん、そうしたくはないのである。

つまり、昔のアニメのように、人物は「くちパク」だけで「動きは最小限」。移動も「横移動」が中心で、作画に手間がかかる「回り込み」などの「カメラ視点の移動」は極力避ける。一一そんな「ぜんぜん動かないアニメ」に似た雰囲気が、『犬ヶ島』にはある。

言い換えれば、日本の(セル)アニメーションが求めてきた「生きているかのごとく、よく動くアニメ」とは真逆の方向で、本作『犬ヶ島』は作られているのである。

だから、そういう「奇特」な美意識(様式美)を共有しないかぎり、本作は「普通なら楽しめない作品」のはずなのだが、そんな本作が、

『第76回ゴールデングローブ賞、第72回英国アカデミー映画賞にノミネートされ、第91回アカデミー賞では長編アニメ映画賞と作曲賞の2部門にノミネートされた。』

という具合に、かなり評判が良かったのは、結局のところ、その独自の美意識に支えられた「オリエンタリズム」としての「ジャポニスム」が、「外国人の目」には、単純に「面白かった」からではないかと、私はそう、いささか意地悪に睨んでいる。

実際、その証拠に、本作に対する「批判」や「否定的評価」の多くは、もっぱら本作の「ジャポニズムの魅力」の中に問題点を見るもののようなのだ。

『いくつかの批評家は、この映画で描かれている日本に対して、「ステレオタイプである」、「ホワイト・ウォッシング」(犬を救おうと立ち上がるキャラクターが、交換留学生の女の子)、「日本への配慮が不足している」(原爆を想起させるキノコ雲が上がるシーンが存在する)、「英語至上主義」(日本犬が英語をしゃべる)などとして批判した。』

このように、本作を批判する人たちは、本作が「日本」を描いているということを、当たり前の「前提」として、あれこれ注文をつけているのだ。

そしてそれが、「現実の日本」とは違っており、その意味ではそれは監督の美意識によって「歪められた日本像」で、一種の「オリエンタリズム」だと、そう批判されている。

要は「西欧中心主義による植民地主義的な上から目線」で、「日本の文化というものを、勝手に歪めており、日本文化に対する敬意に欠けている」といった、今や悪名すら高き「ポストコロニアル理論」の弊(行きすぎた気遣いの強要)が、そのまま出たものなのである。

だが、そもそも本作に描かれたのは、現実の「日本」ではないし、そう考える必要もない。単なる「日本風の架空の未来社会」だと思えば、何の問題もないのだ。

それに、私たち日本人が本作を見た場合、現実の日本「そのままではない」からこそ「面白い」のであって、それで腹を立てる日本人こそ、どこかおかしな自意識過剰に捉われているとしか思えない。そもそも「他人が、私を完全に正しく理解する」ことなんて、あるわけないではないか。一一それと同じことなのに。

だからこそ、「外人さんから見ると、こんな感じになるのか」というところが面白いのであって、いつの時代のものであれ、現実の日本を寸分違わず的確に描かれても、そんなものは日本の作品で見慣れているのだから、少しも面白くはない。「ちょっと変」でもあれば「意外な視点による誇張」が入っているからこそ、外国人の描く「イメージとしての日本」は面白いし、見る価値もあるのだ。

そしてそれは、私たち日本人も『ブレードランナー』(1982年、リドリー・スコット監督)や『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年、押井守監督)の描いた「看板だらけの、香港・上海もどき」が、「異国情緒」あふれるものとして面白かったのと、まったく同じことなのである。

したがって、結局のところ、本作『犬ヶ島』は、監督の鋭い美意識に支えられた「ジャポニスム」の「絵」が面白かったのであって、物語やキャラクターの「デッドパン」が良かったわけではない、のではなかろうか。

「デッドパン」だから良かったというのは、後づけの理屈でしかなく、実際には、監督の「平面構成的なビジュアルの美学」によって「立体的に豊かな表情」が故意に排された結果であって、何も、表情を排して状況のおかしさを強調するために、つまり「笑わせるため」に、表情や立体感を排除したのではない、のではないだろうか。

要は、ウェス・アンダーソン監督が理想とするのは「とびきり美しい、動く〈押し絵〉的な世界」なのではないか。

オーソドックスに「複数のカットをモンタージュして、ひとつのシーン(場面)を作る」というのではなく、可能なかぎり、動きのないワンショットの中で「絵」を完成させて、それを(並べて)見せようとしただけなのではないだろうか。

ウェス・アンダーソン監督の作家性に対する、私のこうした「暫定的理解」の当否は、『グランド・ブダペスト・ホテル』を見ることよって、たぶん明らかになるはずである。

(2024年12月16日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○