記事一覧

【建築】分かっていたのに感動してしまったユニティ教会(フランク・ロイド・ライト)

2014年3月、シカゴ郊外のオークパークを訪れた。フランク・ロイド・ライトの自邸スタジオや彼が設計した住宅が数多くある街だ。それら彼の建築を見て回っていた時、近くに代表作の一つであるユニティ教会があることを知った。

早速教会を訪れたが、残念ながらその日、教会のドアは閉ざされていた。

仕方ない。事前に調べていなかった自分が悪いのだ。私は素直にその場を離れた。「いつかまた必ず訪れるぞ!」と誓いながら

【建築】早朝からテンションMAXな建築探訪はクリーブランド・アーケード

その日、オハイオ州クリーブランドに着いたのは早朝6:30。

朝食も食べず(というかどのお店もまだオープンしておらず)、真っ直ぐ向かった先はダウンタウンにあるショッピングセンター。その名もThe Arcade。

生憎の雨模様で外観は映えない。しかしこの建築の見所は内部だ。

中に入ると圧巻の空間が出迎えてくれる!

朝7:00からテンションMAXである。

クリーブランドのこのアーケードは1890

【建築】拝啓、フランク・ゲーリー様

拝啓、フランク・O・ゲーリー様

私が初めてあなたの建築に出会ってからもう15年が経ちました。

そうです。それは建築専門外の私が"建築"というものに興味を持つきっかけだったのです。

初めて見たゲーリーさんの建築はウォルト・ディズニー・コンサートホール。そのありえないウネウネの造形に衝撃を受けました。それ以来、他の誰にも真似できないその独特の造形に魅せられ、私はゲーリーさんの建築を巡礼してきました

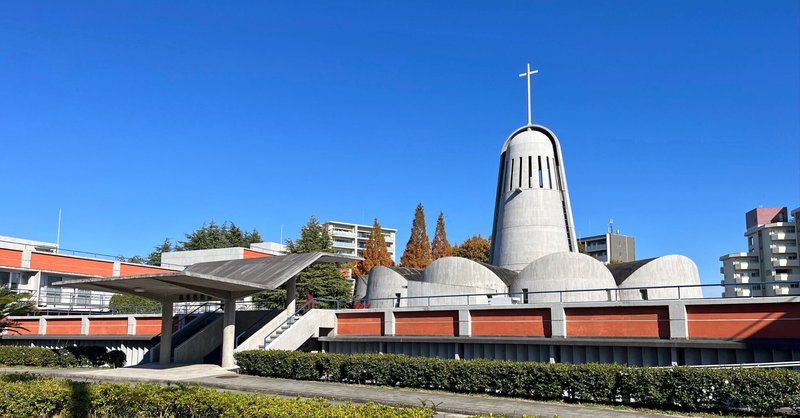

【建築】光とコンクリートがつくる神聖な空間は神言神学院(アントニン・レーモンド)

タイトルから安藤忠雄さんの教会を想像した方もいらっしゃるかと思うが、今回は建築家アントニン・レーモンド。建築好きな方ならご存知だろう。私もお気に入りの建築家の一人だ。

フランク・ロイド・ライトの助手として帝国ホテル建設の際に来日し、後に独立して日本で設計事務所を開設した。日本の近代建築の巨匠と呼ばれる前川國男や吉村順三もレーモンド事務所で学んでいる。東京女子大学や群馬音楽センターなど文化財やDOC

【建築】インドの巨匠建築家 バルクリシュナ・ドーシを知っているか?

「知らん」

ほとんどの人はそう答えるだろう。私も「名前は聞いたことあるかな?」という程度だった。つい最近までは…。

2023年、インドを訪れた。その目的は友人に会うためとかタージ・マハルなどの観光地を巡るためとか色々あったが、メインはやはり建築探訪である。インドの建築といえばル・コルビュジエ。コルビュジエはスイス/フランスの建築家だが、インドにも多くの建築があり、チャンディーガルでは新しい都市計