一日の勉強スケジュールの組み方(勉強時間割の決め方、特に教科ごとの特徴)

こんにちは、今田です!

今回は一日の勉強スケジュールの組み方についてお話しします。

①平日のスケジュール

まずは、学校がある日の勉強スケジュールについてです。

平日は、部活動がある人も多く、あまり勉強時間が確保できないという方が多いかもしれません。

私は、「学年+1時間」と学校で言われていたので、それを目標に勉強するようにしていました。

(時間に関してはあくまでも目安ですが...)

時間がない中で、効率の良い勉強を継続させるためには、

「毎日取り組むもの」

「週に数日で良いもの」

「時間があるときに行うもの」

の種類分けをすることをお勧めします。

例えば、毎日取り組むのは、学校の課題や英単語の暗記、数学の計算問題等です。

私は、理系だったので、特に主要科目の数・英に関しては、毎日何かしらの形で触れるようにはしていました。

例えば、英単語を通学時のすきま時間で覚えたり、

少し早めに学校へ行き数学の計算問題に取り組んだり

...などです。

英語や数学などの主要科目に関しては、矢継ぎ早で習得できるものではないので、低学年のうちから毎日継続して土台を構築していくことが重要だと思います。

②休日(長期休み)のスケジュール

次に、学校がない休日のスケジュールの立て方についてです。

比較的時間が取りやすい休日は、

「週に数日で良いもの」

「時間のある時に行うもの」

に取り組む絶好のチャンスです。

「週に数日で良いもの」は例えば、国社理などのサブ科目の問題演習や、日々の予習復習での疑問点解消などです。

また、「時間のある時に行うもの」は模試の復習などが挙げられると思います。 また、一日のうちにどの時間帯に取り組むのが良いのか、科目ごとに特徴があると考えています。

例えば、朝は脳が冴えている時間帯なので、理系科目の計算問題に取り組んだり、

昼食後の眠気がピークの時に、敢えて長文読解に取り組んで自分を鍛えてみたり、

夜寝る前は、就寝中の記憶定着を狙って理社の暗記に取り組んでみたり

...などです。

このように科目ごとの特徴と、自分の体内時計とのバランスを考えながら、一日のスケジュールを組んでみると、効率がアップすると思います。

③計画的に実行するポイント

上述のように、スケジュールを立てても、なかなかそれ通りに実行できない...と悩んでいる方も多いかもしれません。

そんな方におススメする方法が「インプットとアウトプットを繰り返した行うこと」です。

例えば、長期休みなどで学校の授業がない時期において、ずっと一人で問題集や課題と向き合っているのでは、堪えてしまいます。

ですので、塾の授業を入れたり、学校の講習に参加したりなど、一日のうちで数時間、インプットをする時間を確保することにより、メリハリをつけて勉強することができると思います。

そして、インプットが終わったら、問題集などで復習し、アウトプットもセットで行うことを忘れないようにしましょう!

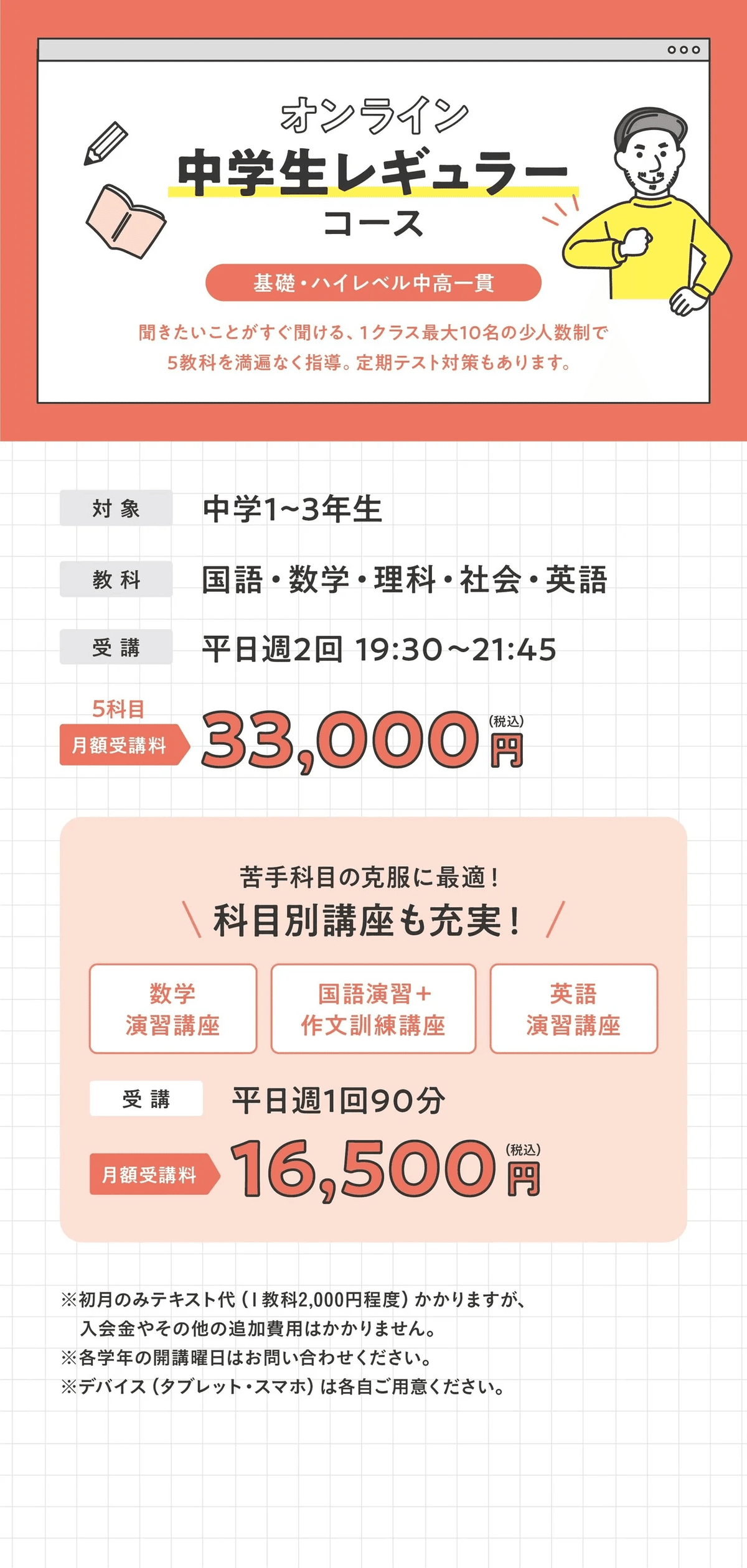

clue zemi の詳細・お問合せはこちら↓

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?