HKA(9)「広島カープ」の由来は頼山陽の長男、頼聿庵(いつあん)の書?(前編)

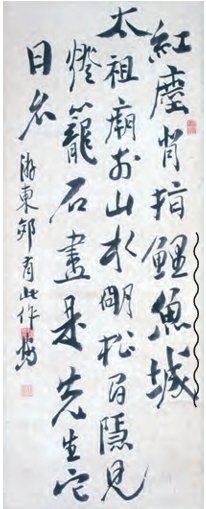

頼聿庵(いつあん)の書にある「鯉魚城」の文字

1949年(昭和24年)のこと。

広島2区選出の衆議院議員、谷川昇氏は、広島にプロ野球の球団を創設すべく各方面と連携して様々な運動を展開していました。

谷川氏は、新球団の愛称を何にするべきかについても思案しています。

候補には、レインボー(虹)、アトムズ(原子)、ブラックベア(黒熊)、ピジョン(鳩)、グリーンズ(緑)、カープ(鯉)などがあったそうです。

谷川氏は、こう考えました。

「広島市を流れる太田川は鯉の産地。広島城は『鯉城(りじょう)』とも呼ばれている。鯉は滝を登って龍になる出世魚でもあるし、滝を登る鯉の姿に広島の復興の想いを込めるためにも、新球団の愛称は『カープ』より他に無い!」と。

レインボー(虹)、ピジョン(鳩)、グリーンズ(緑)などの「平和」を想起させる候補もありましたが、最終的に谷川氏が選んだのは「鯉(カープ)」だったのです。

おそらく、広島城の別称である「鯉城」が、古くから広島市民に親しまれていたからでしょう。

では、いつごろから広島で「鯉城」という呼び名が広まったのでしょうか。現在、「鯉城」という語句が確認できる最古の文献は、江戸時代の後期に書かれた「遊東郊(とうこうにあそぶ)」という詩であると言われています。

この詩を書いた人物は、頼聿庵(らいいつあん)です。

彼は、頼山陽(らいさんよう)の長男で、広島藩の藩儒(はんじゅ)、つまり、藩お抱えの儒学者でした。藩主や世子の侍講も務め、他藩の大名からも書を所望されるほどの有名な書家でもありました。

この詩は、聿庵が広島城郊外で遊んだ際、二葉山から見た広島城の風景と、藩主浅野氏の太祖、浅野長政を祀る「饒津(にぎつ )神社」の境内の様子を詠んだ詩と伝えられています。

この詩の中に、「鯉魚城」という語句が見えます。

これが現在確認できる「鯉城」という語句の最も古い資料なのです。

このことから、「鯉城」という呼称は、江戸時代後期ころには広島城下に広まっていたものと推測されます。

「広島カープ」のもとになった「鯉城」という語句には、頼山陽の長男、頼聿庵(いつあん)にゆかりがあったことは、今ではほとんど知られていません。そして、頼聿庵も、残念ながら父の頼山陽ほどには知られた人物ではなく、その事績も多くは伝わっていないのです。

父の頼山陽と、母の淳子と生き別れになった頼聿庵(いつあん)

頼聿庵(らいいつあん)とは、どのような人物だったのでしょうか。

まずは頼家(らいけ)の成り立ちと、父、頼山陽の話しから始めましょう。

頼山陽の父、頼春水(らいしゅんすい)は、安芸の国竹原(現在の広島県竹原市)の出身でした。大阪で青山(せいざん)社という私塾を開いていた有名な儒学者で、頼春水のふたりの弟、春風(しゅんぷう)、杏坪(きょうへい)も同様でした。

頼春水は、1801年(安永10年)に広島藩の第7代藩主浅野重晟(しげなり)から藩儒として招聘されます。そこで一族は、長男の久太郎(のちの山陽)を連れて広島に移り住むことになります。

この後、頼春水、春風、杏坪の三兄弟は、広島藩の学問所(現在の修道中・高等学校の前身)の創立に参画するなど、藩主浅野重晟に重用されることになります。

春水は、1783年(天明3年)から10年間にわたり江戸勤番となり、江戸では次代藩主となる浅野斉賢(なりかた)の侍講も務めていました。

しかし、春水の留守中、広島で大事件が起こります。

1796年(寛政8年)に、春水の次男、大二郎が病没してしまいます。

さらに追い打ちをかけるように、1800年(寛政12年)に、19歳の長男であった久太郎(山陽)が、突然、脱藩してしまうのです。

江戸時代、脱藩とは「主君を見限る」ということであり、藩の秩序を破壊する重大な犯罪でした。まさに頼家は存続の危機に直面したのです。

広島で留守を預かっていたのは、春水の妻、静子でした。静子と春風、杏坪らは、当主の春水が不在の中、協力して頼家を守るべく奔走します。

まず、頼杏坪が、京大阪方面に向けて出奔した山陽を追跡し、京都で見つけ出すと広島に連れ戻します。山陽は、屋敷の離れに幽閉されることになります。

山陽の妻である淳子は藩法に従い離縁となり、実家に返されます。

このとき、淳子のお腹の中にいた子こそが、頼聿庵だったのです。聿庵は、生まれるとすぐに静子に引き取られ、頼家で育てられることになります。

同じ頼家の屋敷の中、妻と離別し座敷牢のような離れに隔離された山陽の耳には、我が息子の鳴き声が届いていたはずです。

この時、山陽の胸中には、どのような思いが駆け巡っていたのでしょうか。

下の写真は、頼聿庵の母、淳子が残した手紙の一部です。

文面は、息子(頼聿庵)の訪問を心から喜び、またの訪れを待っている、という内容だそうです。おそらく静子は、養育中の孫、聿庵を産みの母である淳子の所へ何度か連れて行ったことがあるのでしょう。

赤い線の部分には「夜も昼も、そもじとの事のみ計り、おもひくらし」とあります。夜も昼も、あなたのことばかり思いながら暮らしています、と母の心情が吐露されています。

頼山陽は、何故、脱藩したのか

頼山陽は、1781年(安永9年)に生まれて間もなく、父、春水が広島藩に登用されたため広島へ転居し、城下の袋町(現広島市中区袋町)で育ちました。9歳の時、広島藩学問所に入りますが、父が江戸在勤となったため、叔父の頼杏坪に就いて学びます。

16歳で江戸に出て、父の学友である尾藤二洲という儒学者に師事します。その後、広島に帰って御園淳子と結婚しますが、19歳の時、突如脱藩してしまったのでした。

頼山陽は何故、妻子を捨てて脱藩するなどという無謀な行動をとったのでしょうか。山陽は、その詩文の才能を周囲から認められており、自由闊達な江戸での生活が忘れられず、広い世間に出て活躍したいという野心が芽生えていたようです。

あるいは、弟の大二郎が亡くなったことで、「頼家を継いで藩儒になるのは自分しかいなくなった」という重圧を感じていたのかも知れません。

母の静子は、自宅で幽閉された山陽に多くの書籍を与えます。山陽の鬱を散じるには、それが一番効果的だと考えたからです。

この環境下、山陽は学問に専念し、彼は著述にのめり込んで行きます。

幕末にベストセラーとなり、尊王攘夷運動の思想的な拠り所となった「日本外史」の初稿は、山陽がこの幽閉中の3年間で書き上げられたと伝わっています。

(前編終わり → 後編へ続きます)

なお、表紙の写真は 優谷美和(ゆうたにみわ)|noteさんのものをお借りしました。誠に有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?