『栗山ノート』の読み方~WBCの感動を自分に活かす~

僕は、休日に1冊の本を、通しで読むことをルーチンにしています。

今回は、話題の書を使って僕の読書術についてご紹介していきますね。

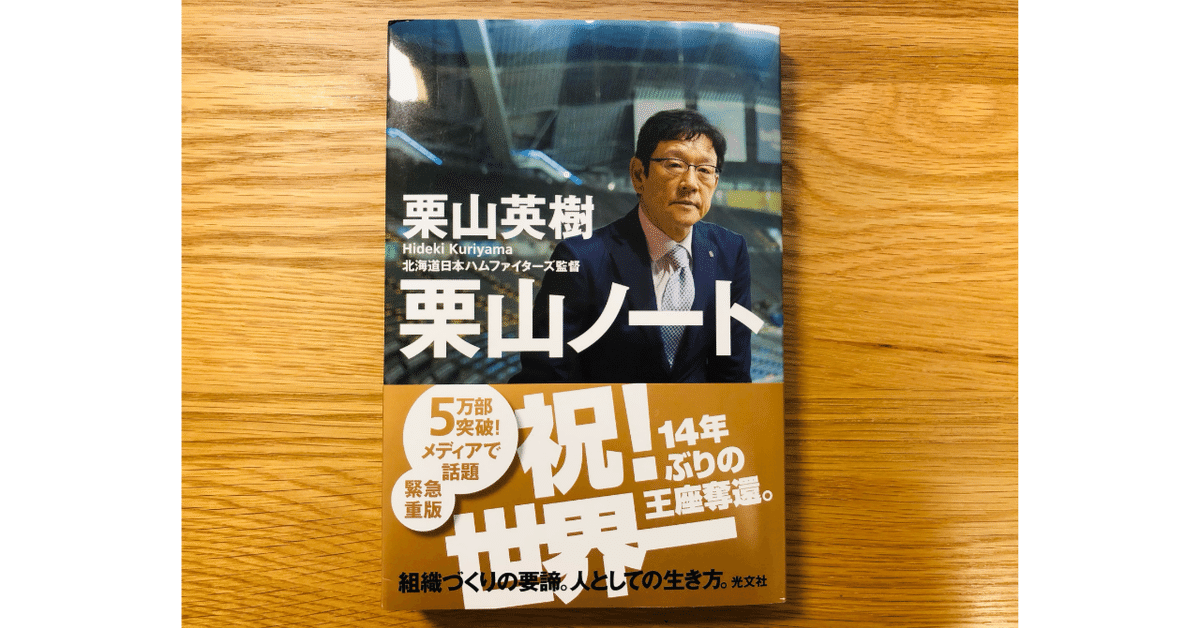

本日の選書はコチラです。

↓↓↓

1.なぜ、栗山ノートを選んだか?

今回選んだ本は、しばらく在庫切れが続き、最近やっと緊急増刷分が流通し始め入手できました。

それは、WBCの優勝監督(栗山英樹さん)の本だからです。

選手時代は、ヤクルトにドラフト外で入団してから人気選手として活躍するも、メニエール病を発症してわずか6年で引退。

そこからは、スポーツキャスターになり、日ハムの監督になり、独自の指導法で優勝へ導きます。最後はWBCで日本代表を率いて世界一に導いていった方です。

僕はヤクルトや日ハムのファンでもありませんし、現役時代の栗山さんのファンでもありませんでした。

ちなみに、栗山さんの現役時代は、主要なプレイヤーとして人気もあり有名ではあったものの、超一流プレイヤーとまではなっていませんでした。

その彼が、あらゆる人間学や組織学を独自に学び、指導者として世界一を獲得する生きざまにひかれていったのです。

というわけで、今話題の人だから。そして、深い人間への洞察力・哲学・歴史観をもって大局的に意思決定をするリーダーの思考は興味深いものだったからです。

2.選書のコツ

僕は、「休日」にこの本を選書したわけですが、ここには意味があります。

選書の仕方に自分なりの基準があるのです。

平日は、ビジネス書など仕事に少し関連するものやノンフィクションなど”世相”への理解を深めるような本を。休日は、歴史や哲学など”人間”への理解を深めるような本を。

このように、読書の題材もジャンル分けをしながら、頭を切り替えて自分の肥しにしています。

この分け方は人によって、職業によっても変わることでしょう。

一つ大切なポイントは、思いつきで読むようなことはしないということです。

ある程度、選書はタイミングがバラバラでも、ジャンルだけは今の自分にとって肥しになるように系統立てて選書するという点が個人的なコツです。

また、例えば何かのジャンルで学びを得たいという明確な目標があったとしましょう。テーマはAIでも環境問題でもいいのですが、その場合、1テーマにつき「5冊」のまとめ買いを基本にします。

なぜなら、1冊だけだと、著名な著者かネットのアルゴリズムで上位に上がってくる本だけを選んでしまいます。これは、インプットの切り口が偏ってしまう危険性があるためです。

1つのテーマで切り口が異なるか、著名な書籍に加え、反対の意見が書かれてある書籍。そして、背景になる情報が織り込まれた補助的な扱いの書籍。

というように、偏りをなくし1つのテーマにおいて、俯瞰的な思考を身に着けることを意識しています。

3.読書は最強の思考の整理である

多くの方にとっての読書とは、インプットではないでしょうか?

小説やマンガの場合はインプットとか堅い話ではなく、純粋にストーリーを楽しむものだと思いますが、ここでは主にビジネス書や実用書、自己啓発書を題材にお話ししますね。

インプットばかりだと、自分の知識になり、役立つ知恵となり、自信も芽生えますが、頭の中が”いっぱいっぱい”で消化不良のまま終えてしまうことがあります。

これでは、血となり肉となっていきませんので、本当にもったいないと思うのです。娯楽としての読書ももちろんありですが、実用性や学びがある本は、やはりアウトプットして初めて意味を持つと思うのです。

そうなんです!アウトプットしてはじめてインプットの意味がある。いや、アウトプットを前提に読むことで、本の内容が頭の中で整理されながら入ってくるので、インプットにも効力を発揮するのです。

アウトプットは、ノートに書きだしたり、読書会を開いて人に話してみるというのも有効ですよ。

僕自身も読書会を主宰しています。

↓↓↓

4.読書ノートのつくり方

まずは、ここでアウトプットの定義をしておきます。

【アウトプット】

=頭を整理して自分なりに活かせるポイントを言語化すること、場合によっては行動に活かすこと。

次に、どのように整理しながらアプトプットすればよいか?というお話です。

一言でいうと、書いて見える化することです。頭の中にとどめているだけでは物理的に見えないため、泡のように消えていってしまいます。

見える化はスマホなどのデジタルデバイスでもOKですが、手書きでじっくりと脳に刺激を与えながら自分の頭と心の中に浸透させていく感覚もよいものですよ。

ここでは、書いて見える化するための場所を「読書ノート」と命名しておきますね。

ノートを書くときのポイントは、”補助線の引き方”にあります。

これは、読書時に限らず、情報や頭を整理するときにも同様です。詳しくは拙著にも書いていますので、よろしければご一読ください。

↓↓↓

読後に頭の中で、大きなかたまりとなった情報や印象をそのまま書き留めても、抽象的な状態なので自分で読み返しても腹落ちまでしないことでしょう。

いくつかの軸を設けて”分別”作業をしていくのです。

ゴミの回収所も、必ず普通ごみ、不燃物、ペットボトル・ビン類、粗大ごみなどと日にちやゴミ出しの場所が補助線で分別されていますよね。

これと同じことです。

僕の場合は、以下のようなテンプレートを独自につくって分別作業をしていきます。

ポイントは、「あれもこれも」とレポートの記述のように書くのではなく、大胆に自分の中で選択と集中を行い、すべてを1枚にまとめることです。

いろいろ書き出し、いろいろ使おうと思っても、すべてが中途半端になります。

そのため、1冊につき1個だけ使えるヒントが見つかればいい。整理することも手段であって目的ではない。こう考えると、コンパクトにかつ手短に記述することが肝心です。

こうして、日曜日の今日は、自分の読書術を開陳しつつ『栗山ノート』のエッセンスを整理していく1日にしようと思います。

おしまい。

さて、今回の内容は

いかがだったでしょうか?

少しでもお役に立てば幸いです。

それでは、また会いましょう!

著者・思考の整理家® 鈴木 進介

P.S.

毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!

以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!

以下よりご登録ください↓↓↓

最新刊はこちらより↓

この記事が参加している募集

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/