東京西新宿・中野坂上治療院、古賀院長の「リフレッシュコーナー」です。

「あ~、ここ!ここを押すとすごく気持ちいいよね~」

疲れているときや、体調の悪いときに、気が付いたら自分で体…

- 運営しているクリエイター

2022年6月の記事一覧

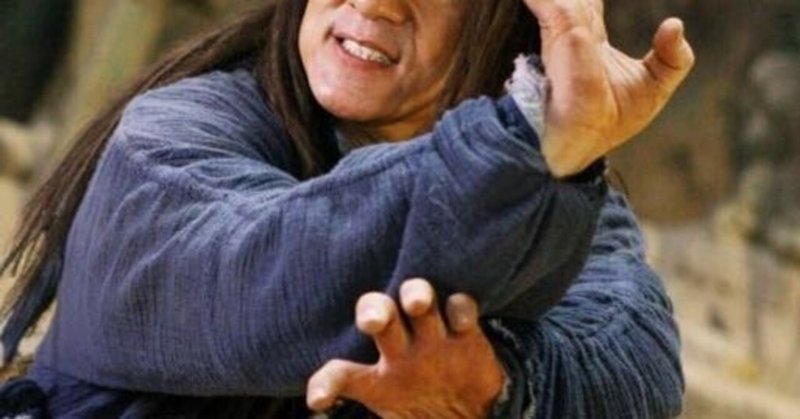

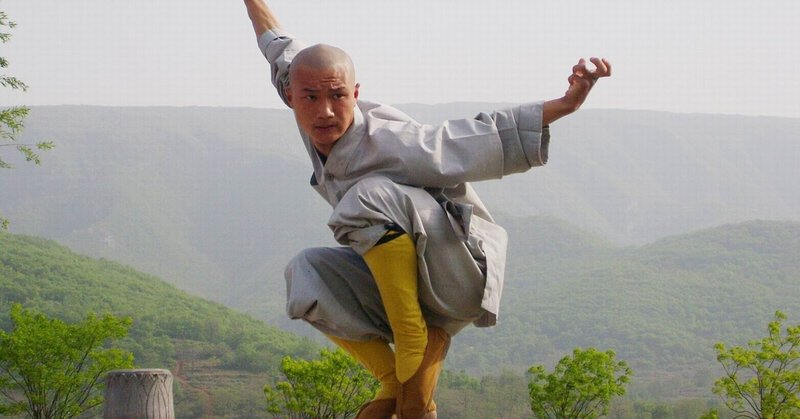

#196:ヒップアップ! 『寝たままアチョー 体操』

下半身が何となくスッキリしない、だるい、太ってきた・・・等の症状を少しでも感じているのなら、次の『寝たまま、アチョー 体操』を行ってみましょう。

この二つの動作を繰り返すだけで、太ももの外側と内側、ヒップまわり筋肉だけでなく、腹筋の方にも負荷をかけるので、理想の下半身を手に入れるきっかけになると思います。

テレビを見ながらでもできるので、気軽に(毎日短時間でもいいので)やってみましょう。

やり

#187:ヒップアップに寝たままアチョー体操

下半身が何となくスッキリしない、だるい、太ってきた・・・等の症状を少しでも感じているのなら、次の『寝たまま、アチョー 体操』を行ってみましょう。

この二つの動作を繰り返すだけで、太ももの外側と内側、ヒップまわり筋肉だけでなく、腹筋の方にも負荷をかけるので、理想の下半身を手に入れるきっかけになると思います。

テレビを見ながらでもできるので、気軽に(毎日短時間でもいいので)やってみましょう。

やり