- 運営しているクリエイター

#戦争

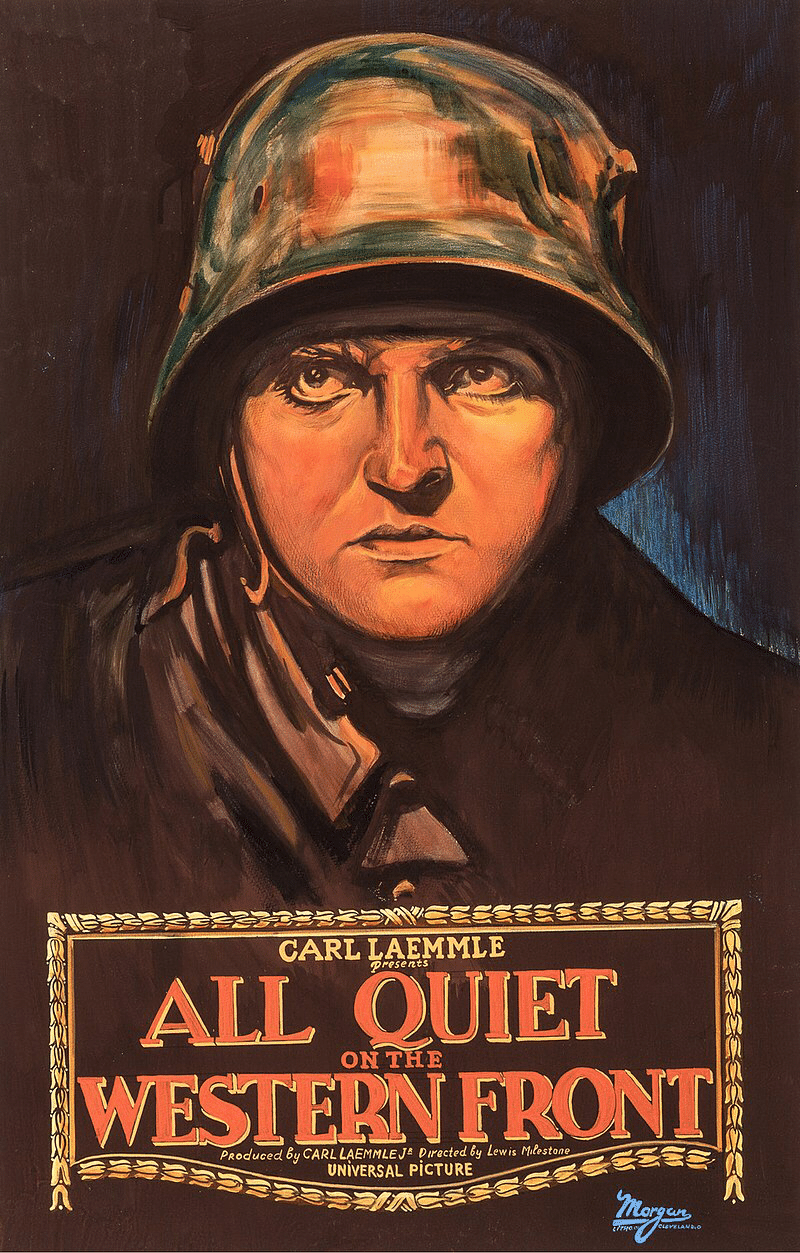

「祖父母の世代は、なぜ戦争をしたのか」と漠然とした疑問を抱いていた八鍬監督…「当時の人たちも自分と同じ感覚だった」「油断すると同じ過ちを繰り返すかもしれない」と恐怖心も覚えたという。

※1/7/2024、東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/300927

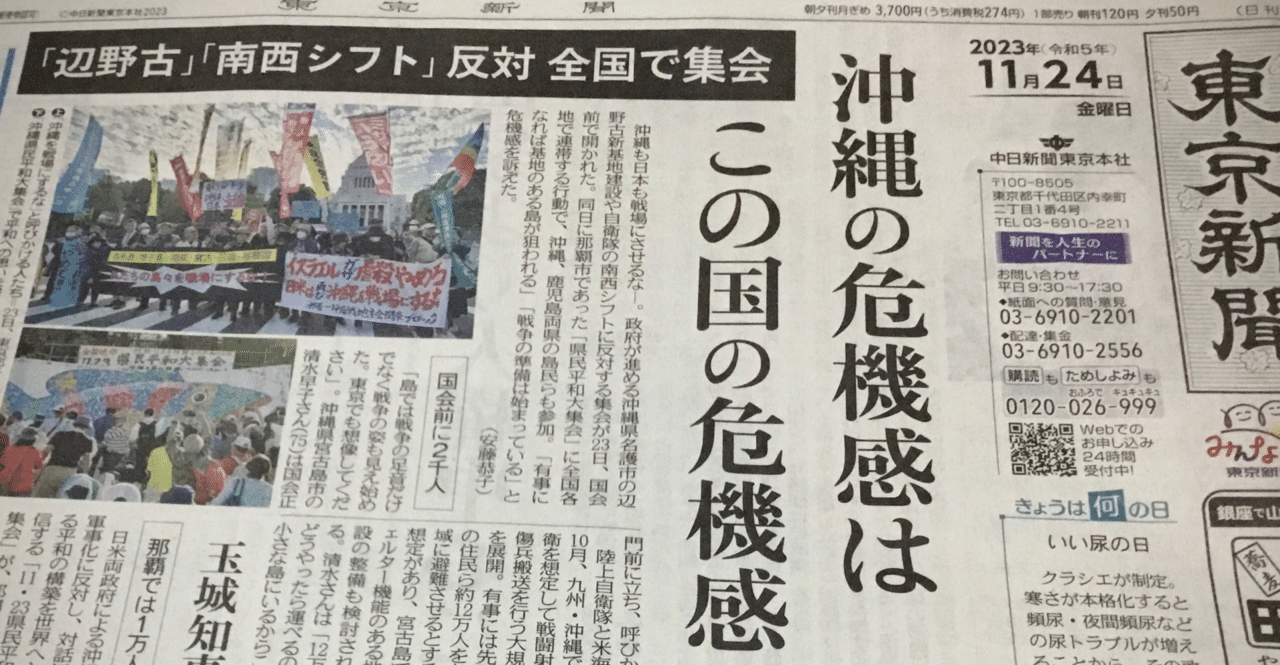

パレスチナ自治区のガザ。人びとの間でこんな奇妙な「習慣」が生まれているそうだ。親がわが子のおなかや足にその名を書き記しているという…停戦の道を何としても見つけたい。体に名なんぞ書かせてはならぬ。

※10/25/2023、東京新聞「筆洗」https://www.tokyo-np.co.jp/article/285791

「時流に媚びたら、おしまい」

※舟橋聖一氏「悉皆屋康吉」

https://news.kodansha.co.jp/20170122_b02

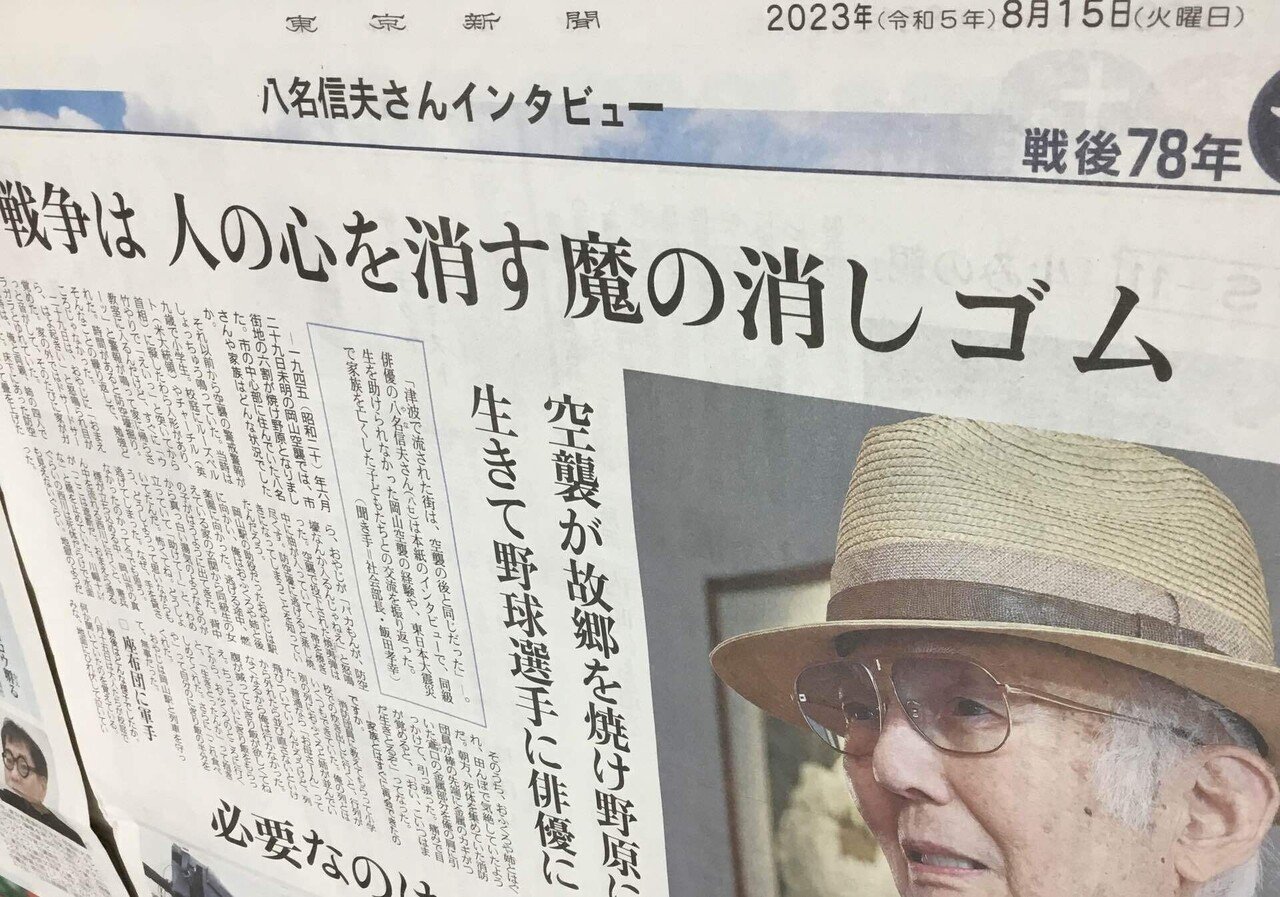

黒い海面には「蛍の光」が見えた。「自分と同じように海を漂っていた人たちの目や口でした。声は聞こえないが『助けて』『お母さん』と叫んでいたのでしょう」

※8/15/2023、東京新聞「輸送船に魚雷 生き地獄だった」

https://www.tokyo-np.co.jp/article/270052

海を遠く離れた安全なテラスから高みの見物している人間にとっては、戦争は楽しい見せ物でありましょう。

※手塚治虫氏「雨のコンダクター」(8/12/1974、「FMレコパル」)より

https://tezukaosamu.net/jp/manga/19.html