ヤドカリ放浪記2024〜出雲-奈古編〜

5月13日

6:38

道の駅さくらの里きすき

意外とグッスリ眠れた雲南市での朝

微妙な天気です

昨日、買ってた鮭鮭弁で朝食を済まして行動開始です

7:57

那賣佐神社

御祭神に葦原醜男命と須勢理姫命を祀る神社

葦原醜男命は大国主命の別名で、その奥さん須勢理姫命は須佐之男命の娘

733年に編纂された出雲国風土記によれば御祭神夫婦が仲睦まじく岩坪の宮殿で暮してた或る日、社前の渓流が岩苔の上を滑らかに流れているのを見て「滑し盤石なるかも」と呟き「なめしいわ」が約って「なめさ」となり、この地方を滑狭郷と称する様になったと記録されている

又此より約二百年後の延喜式神名帳には神祇官に登録してある神門郡二十七座の内にある

享保年間の雲陽誌には高倉明神とあり、高倉山に鎮座せられている所から通称・高倉さんとも称し、1872年には社格郷社に列せられるなど由緒深い神社である

8:04

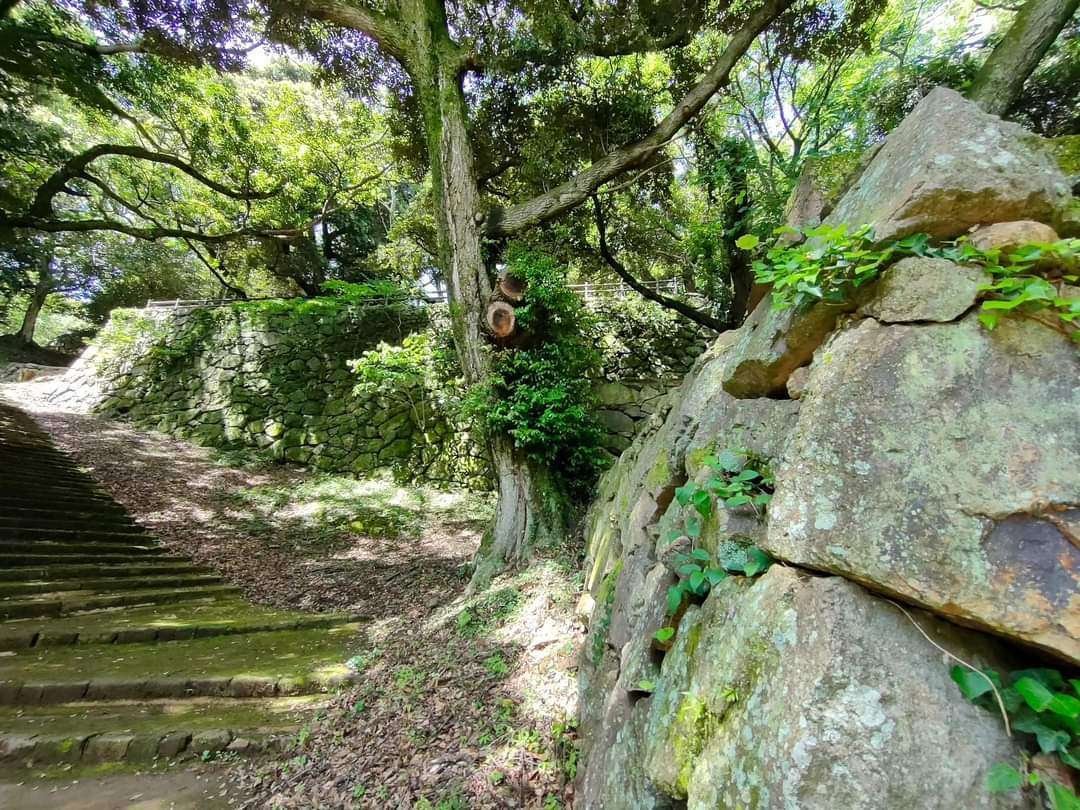

神西城址

正式名称は龍王山竹生城と云い、1223年に鎌倉から小野高通が地頭として下向し、築城したと伝わる山城

以後、神西の地名をとって神西三郎左衛門を襲名し、十二代続いた名城跡だ

出雲国西部における軍事上の要衝として尼子十旗の一つである

8:08

本丸

頂上と思ったらヤダケの説明板だった

そこを抜けると直ぐ頂

城郭の最高所である

標高101㍍、神西湖や出雲平野が一望できる絶景の地である

主郭三、小郭一〇余、堀切や土塁の一部が残っている

城主神西氏に関する資料は乏しいが所謂尼子時代の後期に活躍した神西元通は有名である

元通は尼子勝久らと尼子家再興を目指して毛利軍と戦い続けたが1578年、播磨国上月城の戦いに敗れ自刃した

さっ、降ろう(´・ω・`)

8:31

道の駅キララ多伎

なんかもう行くところが無いので休憩がてら寄ってみた国道9号線沿いに位置する道の駅

併設するパン屋は開いていたけど売店はまだ開いてなかった

なので休憩室で少しマッタリする

日本海眺めてマッタリする

さて、何処に行こう…

8:58

手引ヶ浦台場公園

幕末期、松江藩は外国船に備えて海辺の要地に唐船番という兵団を置いて監視にあたらせた

1800年、出雲國と石見國の国境に位置する田儀浦の地にもこの唐船番が設けられ、1820年には船乗組という船団も編成

天然の良港である田儀湾の東の手引ヶ浦の高台と湾の西にある田儀川河口の二ヶ所に台場を築き、それぞれ大砲を三門ずつ配備

復元された大砲は鳥取県琴浦町の台場を参考に、大砲については下関市立長府博物館所蔵の八十斤加農砲の模型と新潟市郷土資料館所蔵の三貫目玉大筒の模型をもとに複製して設置したもの

日本海の眺望と一体となった史跡公園である

9:20

大田市駅

観光スポットと検索するとルート上にHITした、らとちゃん像なるスポット

意味もわからず行ってみたら大田市駅だった

その駅前に小さく佇む大田市のマスコットキャラクター、らとちゃん

知らんがな(^ω^;

9:29

鳴滝公園

これまたGoogleマップで検索して見付けたスポット

その名称から滝があると立ち寄ってみたが単なる公園だった

鳴滝は地名だった…

おのれ〜ディケイドΣm(`;ω;´)

9:39

南上ノ滝

道を譲る為、たまたま入った離合帯にあった滝

名称が長らく無かったらしいが地元自治会により2011年に現在の名称が決まったとの事

新緑が茂って、全景が拝めなかったのが残念

9:46

忍原町

石見銀山争奪戦の際の古戦場としても知られる地域

1558年、忍原峡の中心で尼子方二万三千騎と毛利方七千騎が激突した

この際、尼子方は両サイドの山に配置しておいた伏兵で挟み撃ちをする形で毛利方に襲い掛かり、毛利方は大敗を喫することになる

そしてこの時の敗戦を毛利家の文書では忍原崩れと記録していて、当時の死傷者は八百人余りとしている

そんな歴史のある小さな町

今回の放浪の街歩きで一番小さな街並みを散策する

9:55

忍原峡鉱泉

忍原峡入口に佇む小屋

地元の方が管理していた鉱泉場

久し振りに訪れたら閉鎖されていた

管理者と云うか、ここの地元の利用者さんが高齢になり、管理が行き届かなくなったとの事で昨年で閉鎖されたそうだ

残念

また名湯が一つ無くなってしまった…

ちなみに源泉は活きている

仕方なく、源泉まで行こうかと思ったが話を聞いた方に今は道も整備されてないから難しいよと云われたので諦めた

11:07

岩瀧寺の滝

落差121m、幅18mの四段に連なる滝

都治川上流にあり、今年に完成した波積ダムの最奥部となった滝で駐車場からその雄大な姿を観瀑出来る

本当は滝壺まで降りたかったのだが波積ダム試験湛水中につき立入禁止の為、やむなく駐車場から観瀑する

ちなみに海岸から僅かの内陸にこの様な壮大かつ秀麗な滝は珍しく江津市指定文化財にも指定されている滝だ

11:23

後地町

ちょいと立寄った町

流れる川を見て、温泉の存在を確信し、探しに歩くが見付けられなかった

なのでその川に足を浸けて満足する

それにしても江津市ってガソリンが高いね

平均184円だよ💦

12:09

ごはん家おおえ

Googleマップで定食と検索して何件かhitした飲食店の一つ

屋号からしてご飯が美味しそうだったので訪れてみたらかなりの人気店

幸い俺は直ぐに座れたが、俺の後に入ってきた客は少し待たされていた

何はともあれおすすめ定食を注文♪

いわゆる日替り定食だ

この日は刺身と魚フライがメインの定食である

魚フライはアジフライと鯛

鯛は脂がノッてる腹の方だからめっちゃ旨い

もう魚フライと云うより鯛の唐揚げ(*´ω`*)

これで一杯やりたいくらい絶品だわ♪

刺身はサーモン・鯛・カンパチ・甘エビの四種盛り

此処良いな

近くに石見海水浴場があるからP泊して夜、此処で飲むのもありだな♡

何はともあれ旨いものが食べれた

此処は絶対にまた再訪だ

13:07

外ノ浦

日本遺産 外ノ浦

外ノ浦は北前船の西廻り航路の風待ち港及び瀬戸内方面への中継点として栄えた浜田藩最大の貿易港

大きな船主屋敷が集住する形態はみられないが山に抱かれた僅かな平地に湾内の南北に廻船問屋を始めとした小規模な集落が形成されていた

現在でも江戸時代から変わる事のない風景が魅力で寄港地の面影を残している

13:09

会津屋八右衛門の碑

鎖国制度で海外との貿易が禁止されていた江戸時代末期、浜田藩の御用を勤める廻船問屋・会津屋八右衛門は大胆にも禁を犯して海外貿易を行い、藩財政の窮乏を助けていた

それが幕府にバレて、1836年の夏八右衛門は捕えられ処刑された

これは彼の偉業を偲び、1935年に松原自治協会が建立したものである

13:13

心覚院

1620年の古田氏による浜田城築城の際、亀山にあった天台宗来迎寺をこの地に移したとされ、1661年からの出寛文年間に浄土宗に改宗し、心覚院と称している

本堂や観音堂があり、寺宝の木造阿弥陀如来立像は鎌倉期仏像の模範作で檜材の一本造りで高さ98cmの見事な彫刻で現在は国の重要文化財であるが観ることは出来ない…

13:18

浜田城

亀山城とも呼ばれる平山城づくりで江戸初期に古田重治が築城

その後、城主は松平氏から本多氏、更に松平氏と代わったが江戸末期、城は大村益次郎の率いる長州軍の攻撃を受けて炎上した歴史をもつお城

13:21

御便殿

1907年の大正天皇山陰行啓の際の宿泊施設として当時の浜田町民の奉仕と旧浜田藩主の流れを組む松平家の出資によって浜田城庭園跡の一画面に建築されたもの

当時の記録・山陰道行啓録に山陰両県で随一の御旅館と記されるほど立派な建物であった

当時の和風建築技術の良さが引き出されているだけでなく、皇室の宿泊施設として建てられている為に建物の構造そのもの が当時の皇室と国民との関係性を表していて貴重な資料である

現在は浜田城資料館として開放している

13:24

駅鈴モニュメント

十二代浜田藩主・松平康定は鈴の好きな松坂の国学者・本居宣長に家臣である小篠敏を遣わし、隠岐に伝存する駅鈴を模した鈴を贈った逸話がある

駅鈴は律令制度がとられた時代に官吏の公務出張の際に朝廷から支給された鈴で松阪市では宣長を象徴する市のシンボルの一つとして松阪駅前にモニュメントを設置するなど親しまれている

この駅鈴は浜田市と松阪市の両市友好の証として石見地方の地場産業である石州瓦の技術を用いて製作されたモニュメントである

さていよいよ浜田城に登りますか

13:27

ふれあい広場

浜田城登城最初に現れたスポット

東屋にベンチ

さしづめ三ノ丸ってトコか?

13:28

川上草可句碑

教育の道・宗教の道を求め続けた人物で浜田市新町の出身

親鸞の研究家として第一人者で俳人としても優れていた

合併前の浜田市民歌の作詞者でもある

御佛の素足を おもふうまこやし 草可

と刻まれている

13:30

護国神社

石見地方出身の戦没者二万三千柱を御祭神として祀る神社

英霊達の功績、平和の尊さを後世に伝え、続けるべく祭祀を厳修し、神明奉仕をしている

さしづめ二ノ丸?

13:32

木口小平之像

日清戦争で突撃ラッパを吹いている時に胸部に敵弾を受けた木口一等兵

血液が気管に溢れたが気丈にも左手で小銃を杖として立ち上がり、なおもラッパを吹き続けた

併しついに倒れて息絶えたが絶命した後もラッパを口から放さなかった

そんな英雄の像である

13:33

母の像

木口小平之像の隣に佇む三人の子供を連れ添う母の像

どういう経緯で此処にこんな像が建っているのかは不明だが、その前にある碑にはこう刻まれている

お母さんありがとう

遺児の誇りを胸に

ご英霊を偲び 世界の恒久平和を祈ります

・

・

・

平和を祈るのは判るけど母に感謝等ウンコ召し上がれ♪

13:34

平和記念 傷痍の碑

傷痍とは戦争で受けた傷の事

この碑は昭和六十年に建立に島根県傷痍軍人会・傷痍軍人妻の会の皆より寄進されたもの

碑のてっぺんに鳩の像がのっかっている

13:35

浜田藩追懐の碑

十八代248年続いた浜田藩

明治維新の前に長州藩に攻めこまれ、自ら城を焼き、今は苔と草木と石垣が残るのみと記している碑

司馬遼太郎が石見人気質を書いたエール文の刻まれている碑である

13:36

旧浜田県庁表門

1872年の浜田地震のあと、浜田県庁を新築するにあたり、県庁の表門として造られた

したがって、この門は浜田城ゆかりのものではなく、また置かれている場所も本来は門のない位置になりますとの事

・

・

・

遠くからこの姿を観て、てっきり城の門かと思ってたから「違うんか〜い!!」って門にツッコんでしまったのは此処だけの話

そんな門を潜ると立派な石垣が出迎えてくれる

さて此処から石垣を堪能しますか♫

13:42

三丸と出丸石垣

そんな石垣美を堪能し、登城を続けると分岐点に出る

そこには人頭大の石が集中して見られる

これは、この上に配置された出丸と呼ばれる曲輪の石垣が明治34~36年に撤去されて、階段が整備され為に石垣の裏込石が露出したものである

したがって本来は正面に高い石垣があり、ここで折れ曲がって後方にあるニノ門へ向かうルートしかない

もう一方の階段を登ると三丸と呼ばれる曲輪に出られる

浜田城石垣絵図によると、この 三丸から山頂の本丸までの石垣には全て塀をめぐらせ、三丸から山麓の中ノ門までの間にある石垣には塀を設けていなかった

浜田城は周囲からよく見える山頂部周辺にのみ塀をめぐらせた見せる城とも評価できる

此処が三の丸らしい

じゃあ、ふれあい広場は何丸なの?

13:44

二ノ門

三の丸から二の丸へ

その途中にあるニノ門は二の丸前に設けられた重要な門

その門は正面の石垣と通路を挟んだ左側の石垣との間にありました

二ノ門は階下に門、階上に長屋をのせた櫓門で両脇の石垣上にはその長屋に接して塀を廻らせていた

この門を潜ると高い石垣で方形に囲まれた空間が設けてあり、進路を阻む構造となっている

これは敵の侵入を封じ込めるとともに出撃の際に兵を待機させる等、攻守に強固な機能を備えている

この様な出入口を一般に枡形虎口と呼び、近世城郭を構成する要素の一つとされている

13:47

本丸

浜田城は平山城であると共に海城とも呼ばれ、海上交通を重視した城であった

1626年、スペインの宣教師ディエゴ・デ・Sは船上から築城されて、まもない浜田城を見て「立派な城である」と報告しており、海上から三重櫓等が望める形で築城されていた

廻船は眼下の松原湾入口で帆を降ろし、外ノ浦の湊へ小船で曳航されていた

その湾入口をはさんだ正面右側の丘陵地に方角石が設置され、船頭たちが天候や潮の流れ等の日和を判断

また浜田川を挟んだ正面の丘陵高所には灯台としての役割を果たした遠見燈明堂が設けられていた

本丸内の建物としては門の右側に接して六間長屋と呼ばれる平櫓と本丸左奥に三重櫓(天守) があったとの事

また五坪程度の玉蔵(鉄砲等の弾丸を収納)もあったとされる

多分、此処が二ノ丸

だってどう考えたって一段上が本丸

案内板見ても現在地が二の丸を指してるもん

13:48

天守跡

三重櫓の建っていた曲輪

この櫓が実質的な天守であり、鯱の高さを含めると約15mあったとされる

おそらく此処が本丸

前のスポットでも「本丸左奥に三重櫓(天守)」と書いてある

要は本丸の敷地内に天守閣に当たる三階櫓が建っていたのたわ

説明板の設置場所が間違ってる

なので本丸広場でいつものポーズを取る

天を突くポーズ

さて下りますか(´・ω・`)

13:54

出丸

浜田城の出丸は本丸や二丸、三丸と呼ばれ る中心的な曲輪から唯一西側に突き出し、独立的な曲輪として配置されている

本丸脇千人溜りとも呼ばれていた郭である

14:04

御本丸道と焔硝蔵

本丸に登る為の城内道

御本丸道と呼ばれる約9mの道が谷間にあった

その谷の突き当りには護国神社側へ登る階段があり、この階段を通って本丸へと登る事になる

また谷間から本丸へ登る城内道とは別に谷間からこの広場へ登る城内道もあった

この広場は火薬を保管する焔硝蔵が建っていた曲輪で焔硝蔵はこの曲輪のほぼ中央に建てられ、安全の為、他に建物はなかった

しかし1866年の第二次幕長戦争で浜田城は自焼退城となり、焔硝蔵は大音響とともに爆発した

14:06

井戸跡

水を確保する為の重要な曲輪となっている

浜田城では井戸が十三ヶ所あったと記録されている

しかし現在確認されている井戸はいずれも二ノ丸にあるもので本丸の東側にあった水ノ手木戸を降った場所にある井戸と中ノ門近くにある井戸、そしてこの井戸の三ヶ所だけである

この井戸は平面が円形で石を積み上げて造られていおり最も保存状態がよい井戸跡だが、現在は空井戸である

そして中ノ門へ降りていく…

14:11

中ノ門

櫓門で左手の石垣上には中ノ門長屋も建てられていた

その規模は長さ約17m、奥行き約6mと堂々たるものだった

緊急時には家老が詰める等、浜田城を象徴する重要な施設であった

またこの門を境にして山側を二ノ丸、平地側を三ノ丸と呼び分けていたと考えられる

う〜ん…いまいち曲輪の位置関係が分からないなぁ〜

三の丸、上にあったやん(´・ω・`)

14:18

大手門跡

亀山城とも呼ばれる浜田城の大手門跡

1649年、浜田藩三代目の藩主・松子康時の城田勝生代的藩と伝えられているが大手門の改修はされず冠木門であった

現在は駐車場になっている

14:20

石神社

別名・天豊足柄姫命神社

創建・由緒は不詳な神社

主祭神の天豊足柄姫命は"石見国を開いて民に衣食の道を授けた神"という事から民が慕い尊んで御殿を造って祀った事に始まる

1486年に社殿を改築

1620年、浜田城築城の際に城郭内に鎮座

明治の廃藩置県に伴って社殿を新造する事になり、1873年に県社となり、1874年に本殿・拝殿共に建造

1875年に郷社となったとされる

そんな神社の本殿裏には〜

14:21

濱田城主歴代碑

松平周防守康福の百年忌、右近将監斉厚の五十年忌にあたる1888年5月に藤井宗雄・篠田貞臣ら旧浜田領内の有志42名で主唱者となり浄財を募り、四家十八代の城主名を碑に刻み、拝殿等を整備する事業を起こした

当初は建立場所を古城山とし、8月31日に落成する計画だったが諸般の事情の為か事業は遅れ、1892年6月となり、場所も石神社境内の一隅に変更となる

また右近将監家の子孫である松平武修公が奉献した一対の灯籠が残っている

現在、この亀山神社は石神社の境内社として護持され、一時中断した時もあったが毎年九月に例祭が執行され、歴代藩主の遺徳を偲ぶ

14:25

浜田県庁跡

1869年〜76年、府藩県三治制による石見一国を管轄する浜田県が置かれた

ここは城下中心地で建物は津和野藩邸を移し、 のち郡役所・地方事務所として戦後まで活用された

ここに門が建っていたのか

14:31

西野チセ女史頌徳碑

島根県女子師範学校代用附属幼稚園の移転新築の為に浜田町へ多額の寄附をされた西野チセ女史の功績を称え、1940年に建立した碑

この寄附により同年にこの地に保育室四室、総建坪91坪の園舎が建設

後に改称・移転し、此に併せて頌徳碑も移設したが2023年に幼稚園が閉園した為、この頌徳碑を建立当時の地付近に移設したとの事

此にて浜田城+α散策終了

併し今まで浜田って素通りが多かったけど、意外と楽しい地だな〜

今度機会があれば呑み歩きたいな♪

15:43

山口県突入

一気に国道191号線を西に走り、田万川隧道内にて山口県突入

仏峠にて山口入り

もう余り時間がないので益田市はスッ飛ばして萩市入りしました

昔みたいに日数を気にしなくて放浪したい…

(´+ω+`)

15:46

道の駅ゆとりパークたまがわ

とりあえず寄ってみた

久し振りに寄ってみたら飲食店が増えてた

お好み焼き屋やら食堂やらカレー屋やら喰うトコ一杯出来てた

車中泊に良いかなと思ったけど、十六時前でもう閉まっている

向い側にローソンがあるのが救いか

近場に温泉もあるし、今宵の寝床にしても良かったけどな〜

まだ時間早いもんね

15:55

ナマステガネーシャ下田万店

道の駅内にある店舗の一つ

此処は二十時までやってるみたいだ

カレーも650円と格安

カレー好きとして食べてみたいが流石にまだ腹が…

うどんくらいなら食べれるんだけどな〜

先に進みます

16:48

道の駅阿武町

これまた久し振りに立ち寄った国道191号線沿いに位置する温泉併設型の道の駅

かなり立派にリニューアルされている

キャンプ場まで出来ている

それはそれで、ちょいと散歩に出掛けますか

16:54

阿武キャンプフィールド

二年前に開業した道の駅に併設するキャンプ場

ジオパーク体験施設でもあるらしい

結構利用している人が多い

それはさておき散策散策♡

17:03

奈古

鹿島が浮かぶ波静かな奈古港に広がる港町

道の駅から一本川を渡ると昔懐かしい昭和な風景が広がる

うわあ〜俺の好きな町並みだ(*´ω`*)

路地裏もあって子供時代を思い出し、ワクワクが止まらない

途中、ネコが草むらで遊んでたので呼んでみたらメッチャ駆け寄ってきて甘えてくる

そして少し町を案内してくれる

可愛いなぁ〜

17:19

BARえのん

ネコと分かれて、また路地裏を歩いていたらあった施設

BARがあるんだ〜

ただコロナの影響で休業中らしい

そして表通りに出ると母体がゲストハウスだったと知る

面白いな〜奈古♪

そんな奈古散策を継続する

テクテクテクテク奈古散策(*´ω`*)

17:23

阿武の鶴酒造

地名と縁起の良い鶴からつけられた屋号の酒蔵は1897年創業

先々代の祖父の代を最後に34年間休止した酒蔵を六代目が2017年に復活させた

蔵の再開を志すも古くなった道具の撤去や改築の資金調達に苦労していた所、手を差し伸べたのが澄川酒造場

六代目は澄川酒造場の設備を借りて初めての酒を完成させ、復活の翌年から国内・海外のアワードで受賞を重ねるなど幸先の良いスタートを切ったとの事

へぇ〜こんな町にこんな酒蔵があったのね

歩いてみらんと分からんね〜

17:26

了雲寺

奈古の北部に並ぶ寺の一軒

浄土真宗本願寺派の寺院で本尊は観世音菩薩

他に情報はない

17:27

法積寺

法積寺本堂は正面の御拝口が取り除かれ、男女別の入り口が設けられている

境内の二十余種を数える花蓮の中には天然記念物も有り、山口では蓮寺としても有名らしい

引き続き散策♪

楽しいなぁ〜奈古(*´ω`*)

17:35

菅原社

1734年、徳山藩5代藩主・毛利広豊によって再建された神社

菅原神社鳥居の傍にある猿田彦は町内最大で1842年に建立され、台座には庄屋などの寄進者名が刻まれている歴史ある史跡

とても奈古の町並みに溶け込んでいる素敵な神社だ♡

17:38

一之宮

菅原社本殿脇に祀られている小さな社

何をもって一の宮なのだろう?

そんな境内の裏には田園が広がり、その奥に一軒家が並ぶ

この風景もまた好きだな〜♪

17:45

阿武町酒場

昼のランチ、夜は居酒屋を営む奈古に数少ない飲食店

なんでも昨年、移住者が開業した店舗らしい

今夜は此処で呑んでも良いかも〜と楽しみにしてたのに開いてなかった…

十七時からなのに開いてない

定休日でもないのに開ける気配も無かった

今回、こんなんばっかりだな

17:47

奈古駅

JR西日本山陰本線の駅の一つ

意味もないけど寄ってみた

鉄ヲタではない(´・ω・`)

5:52

サンマート奈古店

もはやラストナイトを楽しめる飲食店は無いので結局今夜もスーパー飯

鯨のさらしとベーコンを購入する

缶酎ハイ購入する

歩きながら缶酎ハイを呑む

あ〜線路向こうの町もなんか良い感じだな〜

(*´ω`*)

18:10

道の駅帰還

奈古散策を終えて戻ってきた

買ったものを車内になおして、入浴セットを取出す

さてひとっ風呂だ

凝り固まった肩を打たせ湯で解しますか♪

18:13

日本海温泉

鹿島の湯

奈古の町並みを堪能した後は久し振りに日本海温泉

・

・

・

あの強烈な打たせ湯が無くなっていた

てかもはや別施設だった

温泉施設もリニューアルしたのね…orz

打たせ湯無くなった上に狭くなってんじゃん…

あの半端ない威力の打たせ湯画良かったのに…

仕方ないので沈む夕陽を楽しみながら浸かる

が、ただただ眩しいばかり…

19:00

桟橋

波静かな奈古湾に浮かぶ二つの島

男鹿島と女鹿島からなる夫婦島の間に沈む夕陽

鹿島の夕景は阿武町のシンボルらしい

なんか温泉に浸かりながらだと撮影出来ないと思い、急いで温泉から上り、キャンプ場の先にある此処に来た

やっぱり夕陽って良いね〜♫

19:13

ヤドカリ帰還

早速湯上がりの一杯で晩酌

肴に鯨

山口と云ったら鯨だもんね♪

それにしても日本海温泉は残念だった

でもWiFiが無料で使えるからそれは良かった

車まで電波飛んで来て、WiFi拾える

なのでダウンタウンのガキの使いやあらへんでのフリートーク集を聴きながら晩酌る

そんな今回の放浪ラストナイト

おかしいなぁ〜

今日中には別府に帰ってる筈だったのになw

この記事が参加している募集

よろしければサポートよろしくおねがいいたします クリエイターとしての活動費にしたいと思います