#研修

遊戯療法補助員の大学生と一緒に学びました

私は県の教育センター教育相談チームに所属しています。当チームでは来所相談も受け付けており、その中に、遊戯療法での対応もあります。遊戯療法補助員として、今年も6人の大学生が登録してくれました。

遊戯療法を必要とする来所相談がない場合は、対人援助職に必要な知識やスキルを一緒に学ぶスキルアップ研修をすることにしています。心理・福祉・教育などの分野に進みたい彼らの将来にも役立つ事を願っています。

今年

オンライン解決志向ホワイトボードミーティング、CanvaのホワイトボードとGoogle Jamboard どっちが適してるかやってみた

養護教諭対象のオンライン講座で、解決志向ホワイトボードミーティングを紹介し演習してもらいました。

解決志向ホワイトボードミーティングとは

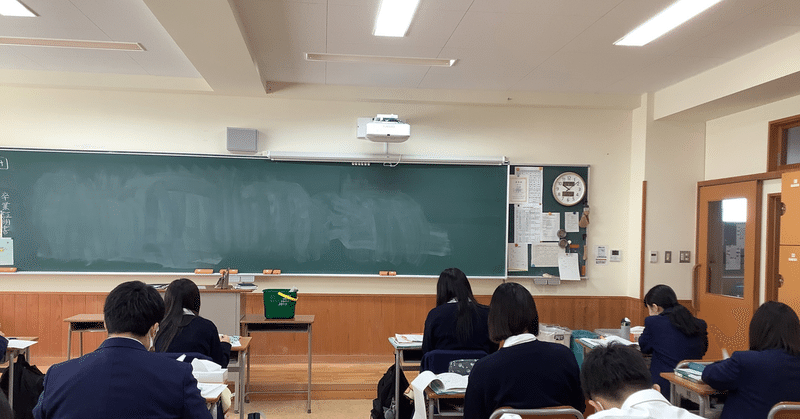

教育相談の分野だと、ケース会議のように児童生徒への支援策の検討などの文脈でよく用いられます。本来はオフラインで行われます。

解決志向アプローチのスキルやマインドを持って、その子のリソースをみんなで掘り起こし、支援策をみんなで出し合う会議です。

ごく簡単に要