#新潮文庫

津村記久子『この世にたやすい仕事はない』(毎日読書メモ(463))

津村記久子の書く、お仕事小説が好きだ。伊井直行が提唱した「会社員小説」というジャンルがあって、伊井直行の会社員小説もすごくいいのだが、津村記久子も負けてない位いい。『アレグリアとは仕事は出来ない』(感想ここ)とか、とてもよかった。

津村記久子『この世にたやすい仕事はない』(日本経済新聞出版社、現在は新潮文庫)は、読み損ねていたら、その間にテレビドラマとかにもなっていたらしい。2014年から2015

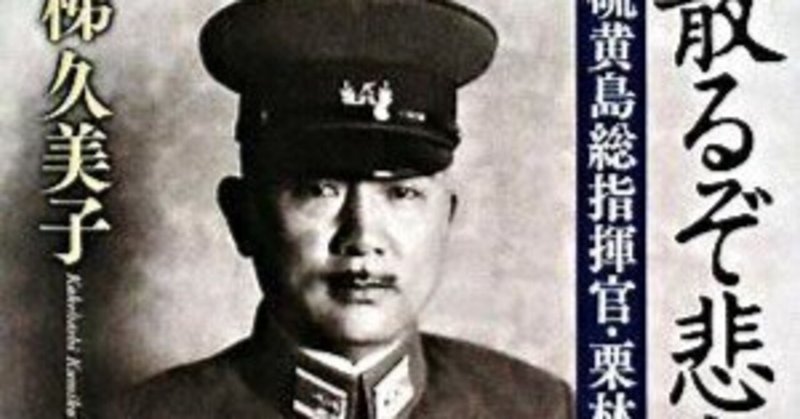

梯久美子『散るぞ悲しき―硫黄島総指揮官・栗林忠道 』(毎日読書メモ(454))

正月に実家に帰っているときに、手持ちの本を読み終わって、父の書架にあった梯久美子『散るぞ悲しきー硫黄島総指揮官・栗林忠道』(新潮文庫)を読んでみた。梯久美子のノンフィクションライターとしてのデビュー作であり、梯はこの作品で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。2005年の作品。

冒頭に、栗林忠道を慕い、硫黄島にも付いていきたい、と志願したが、軍人ではなく軍属だったため、同行を許されなかった貞岡

近藤史恵『エデン』『サヴァイヴ』(毎日読書メモ(419))

近藤史恵のサイクルスポーツもの。『キアズマ』は前にあげてある(ここ)。『サクリファイス』(新潮文庫)の衝撃、感想文が見つからないので当時の驚きを紹介できないが、その後のチカの物語を幾つか。

近藤史恵『エデン』(新潮社→新潮文庫):『サクリファイス』に圧倒された後、待ち望んでいた続編をようやく読む。ミステリーの真相としては『サクリファイス』ほどの驚きはなかったが、しかし、フランス人固有の文化、価値

『白洲正子自伝』(毎日読書メモ(342))

『白洲正子自伝』(新潮社、のち新潮文庫)の読書メモ。

単行本で買って、10年以上寝かせてあった本をついに読んだ。それは白洲次郎、正子の破天荒さの片鱗を知ったり、三島の『春の雪』や北村薫の英子・ベッキーさんシリーズに出てくるような圧倒的お嬢様世界の記録を読んだりという意味でも興味深く、また、白洲正子本人のセンスとか文才とかたくましさとか、そういうものを堪能する意味でも実に愉しい読書であった。読んで

一條次郎『レプリカたちの夜』(毎日読書メモ(340))

知らない本や著者の中から読んでみようかな、と思う作品を選ぶ時の基準は、新聞広告か書評欄などで見かけて、なんとなく呼ばれている感じのする本。一條次郎『レプリカたちの夜』(新潮文庫)は先週、d-magazineで週刊誌の書評欄をまとめ読みしていた時に、新刊『チェレンコフの眠り』(新潮社)が紹介されていたのをきっかけに、まずはデビュー作を読んでみよう、と思って手にとってみた。

と、amazonの『レプ

『バイオリニストは目が赤い』(鶴我裕子)、『絶対! うまくなる バイオリン 100のコツ』(篠崎史紀)(毎日読書メモ(336))

鶴我裕子『バイオリニストは目が赤い』(新潮文庫)。N響のヴァイオリン奏者だった鶴我さんのエッセイ。やや内輪受けにすぎる部分もあり、読みやすいことばかりではないが、音楽を愛し、音楽に愛され、それで生きていく、ということについて考えさせられる本。(2012年5月の読書メモ)

篠崎史紀『絶対! うまくなる バイオリン 100のコツ』(ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス)。同じNHK交響

三浦しをん『私が語りはじめた彼は』(毎日読書メモ(331))

三浦しをん『私が語りはじめた彼は』(新潮文庫):ひとりの男を、長い時間スパンの中でさまざまな女が語る。本人の姿はあまり見えてこず、男に執着する女のどろどろしたものだけが浮き彫りになってくる。井上荒野の『潤一』ともまたちょっと違った展開。(2011年8月の読書メモ)

愛される男と愛する女たちの物語というと、井上荒野『潤一』そして川上弘美『ニシノユキヒコの恋と冒険』(新潮文庫)の印象が強い。今日は何

堀江敏幸『雪沼とその周辺』その他いろいろ(毎日読書メモ(326))

3回連続堀江敏幸。たまたま図書館で手に取った『雪沼とその周辺』(新潮社、新潮文庫)に圧倒され、その後むさぼるように読んだ時期の記録。

『雪沼とその周辺』:いきなり堀江敏幸に圧倒される。なんで今までこの人の作品を読んでこなかったんだ! どの短編もしっくり腑に落ちて来ました。最初に読んだせいか、「スタンス・ドット」が特に印象的。(2008年8月)

『熊の敷石』(講談社文庫):芥川賞受賞時に読みそび

堀江敏幸『ゼラニウム』『未見坂』他(毎日読書メモ(325))

1つ前に続けて堀江敏幸の読書メモ。『ゼラニウム』(中公文庫)の感想。

エッセイのような、と思って読み始めたら、まごうことなく小説でした。相変わらずの博覧強記はあまり前面に出ず、フランスであがくように生きている作者を投影した登場人物が色々な意味の一期一会を体験してきたことを丁寧に描いている。切なくもあり、おかしくもある。堀江敏幸の世界をあますところなく伝える秀作でした。(2011年4月の読書メモよ

有川浩『空の中』『クジラの彼』『レインツリーの国』『ラブコメ今昔』(毎日読書メモ(293))

13年前の読書記録より。有川浩(現在は有川ひろ)『空の中』(メディアワークス、現在は角川文庫)の読書メモ。『図書館戦争』シリーズを読み終わって、他の有川作品に手を出した頃の感想ですね。

妙な話。某UMAみたいなものの思考パターン、よく考えるよな-。というか、こんな風に考える生き物って一体何?、みたいな。しかも、こちらは圧倒的に不利というか勝算がないこの共存って一体...。雲を掴むような話、とはこ