- 運営しているクリエイター

#読書

【図解1926~1940】『「深みのある人」がやっていること』読書メモ図解(15枚)

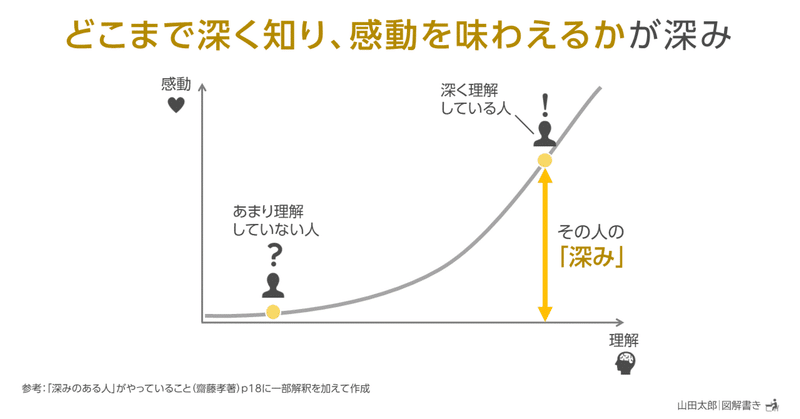

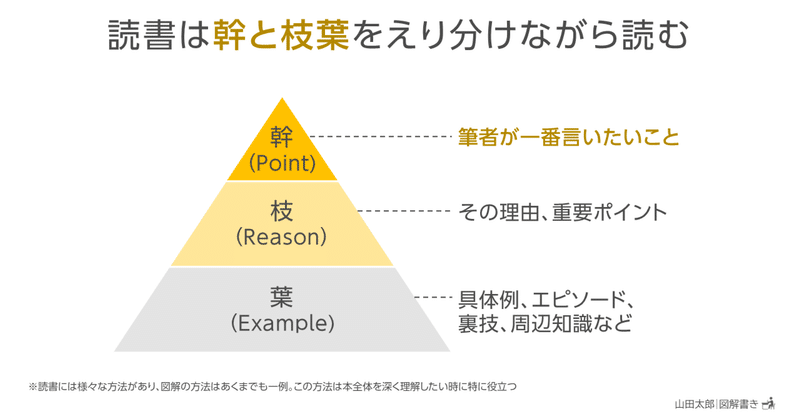

先日読んだ『「深みのある人」がやっていること』(齋藤孝著)で印象に残った部分を図解にしました(一部に私の解釈も入っています)。

なお、これらは本全体の要約ではなく印象に残った部分を抜粋して図解にした「図解の挿絵」的なものなので、興味を持った方はぜひ元の本も読んでみてくださいね!

図解した本

読書メモ図解(15枚)

特に心に響いた3枚+感じたこと「反復していること」が深みの源になる

not

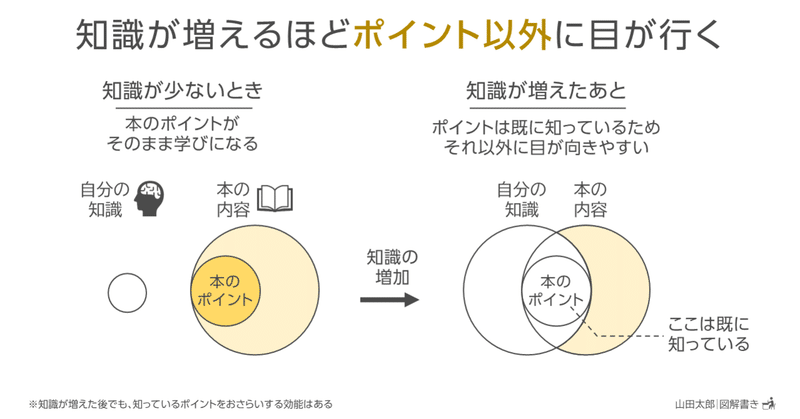

【図解1332~1335】知識が増えるほど「ポイント以外」に目が行く

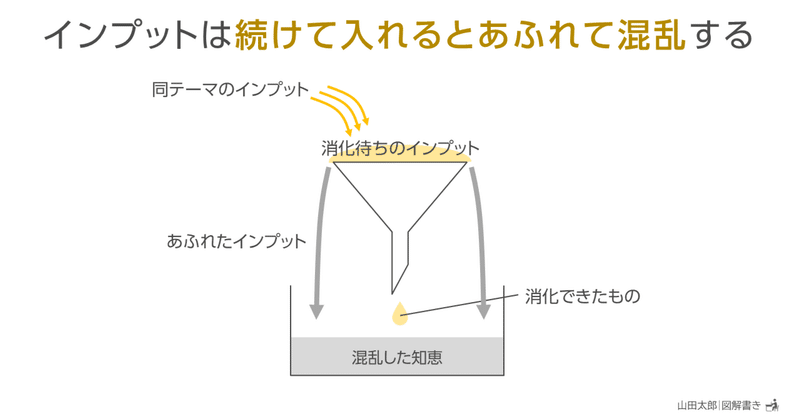

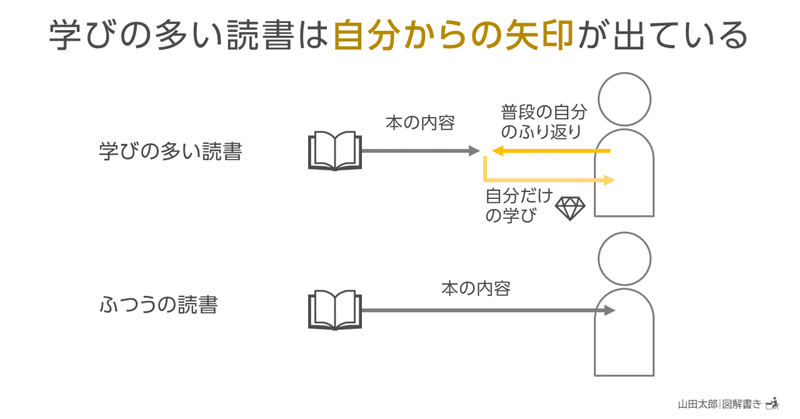

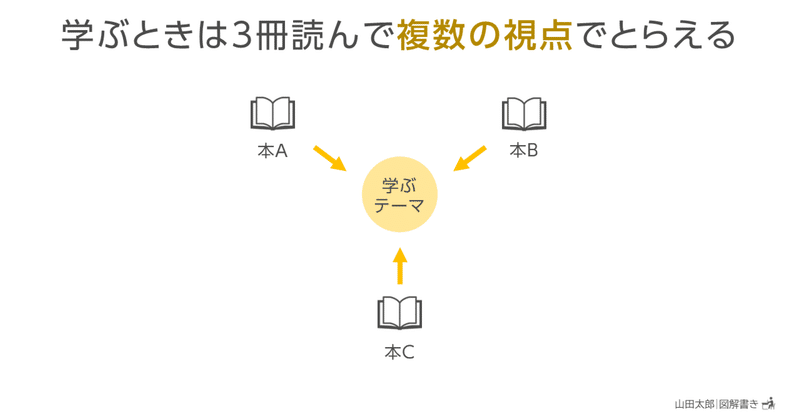

【ベン図型】あるテーマについて、大事なことは基本的にはどの本にも書いてあるもの。つまり、同じテーマの本を複数読むと、大事なことほど「これはもう知っている」という状態になりやすい。

【ベン図型(変則)】自分の知識が少ない時は、本のポイントがそのまま学びの核になる。

これに対して、そのテーマについてすでにある程度学んで知識が増えたあとは、本のポイント部分は既に知っていることも多い。

そのため