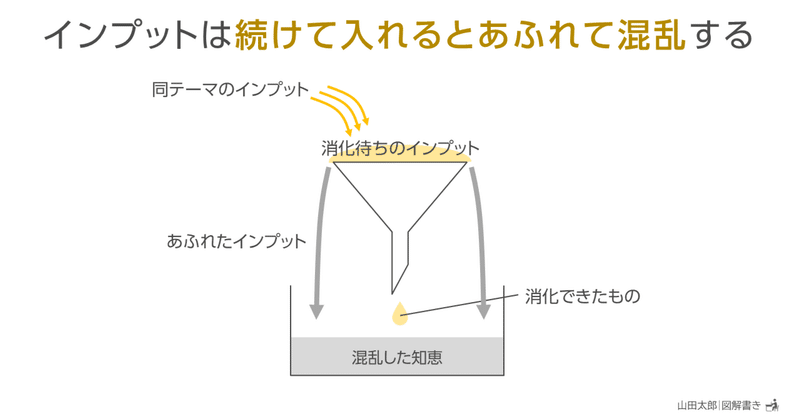

【図解1995~1997】インプットは「続けて入れるとあふれて混乱」する

【特殊型】インプットの処理は「ろうと(漏斗)」に似ている。入口は広いが出口がせまく、一度にたくさん入れることはできるが、消化して出すのは少しずつしかできない。

【特殊型】そのため、同テーマのインプットを一度にたくさん入れると、未消化のインプットがあふれてしまう。その結果、その領域で今まで築き上げてきた知恵まで混乱し、逆に行動の質が下がることさえある。

同テーマのインプットをする時は、あふれないように少し期間を空けたり、学んだことを統合するなどの工夫が必要。

【特殊型】ちなみに、あるテーマの消化を待ちながら別テーマのインプットをするのは経験的には問題ないことが多い。

インプットしたら手を動かして自分の中で消化し、その間のインプットは別のテーマで行うことがおすすめ。

インプット(学び)について、感じたことを図解にしたものです。

本を読んだり話しを聞いたりといったインプットはある程度まとまった量することができますが、それを実践しながら消化するには、インプットよりもかなり多い時間が必要だと感じています。

ここで私が良くやってしまいがちな失敗が「同じテーマのインプットを連続して行ってしまう」こと。たとえば「資料作成に関する本を2冊連続して読む」などですね。

枝葉の「小ワザ」的な内容ならまだいいのですが、幹(たとえば資料作成の手順)の部分だと混乱してしまい、実践するときにかえって迷ってしまうことがあります。

これを避けるには、下のような工夫が必要になります。

インプットした内容を実践してある程度身になるまで、同じテーマのインプットをしない

同じテーマのインプットを続けた後、その内容(手順など)を自分なりにまとめ、それを最終的なインプットとする

なお、経験的には別テーマのインプットなら連続しても基本的には問題ないようです。なので「資料作成の本を読む→消化を待ちつつ防災の本を読む」のような形はOKということですね。

「インプットの処理は『ろうと(漏斗)』に似ている」、何かを学ぶ時に頭の片隅に置いておいていただければ幸いです。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

この図解の応用例(立体的に見る)

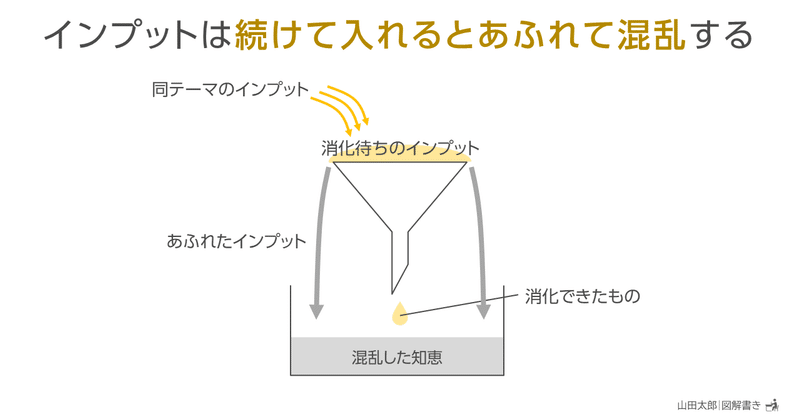

描いた図解を立体的に眺めてみます。

上から見る

上から見ると、すでにあふれそうになっている消化待ちのインプットの上から、 さらに同テーマのインプットを注ぎ込んでいるのが見えます。

日常生活で「あふれそうなコップにさらに注ぐ」ようなことはしないでしょうが、 インプットという「目に見えないもの」だからこそ注意が必要であると気づきます。

横(左右)から見る

左右から見ると、あふれたインプットが目の前を落ちていく様子が見えます。せっかくのインプットをもったいないと感じる一方、あふれた先(下)では何が起きているのか心配になります。

下から見る

下から見ると、あふれたインプットが落ちてくる様子と、それが混ざった知恵が変質する様子が見えます。急ぎすぎたインプットは、過去の積み上げてきた知恵も損なうことを気づかせてくれます。

●関連リンク

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉