記事一覧

子どもが犯罪について作文を書くのだそうな

犯罪と聞くとまず思うのは再犯率、昨今では50%に届く程だという。ネットの普及で名前や顔が長く残ってほう

からだろうか。

再犯率対策には職業訓練という話は江戸時代からある。スペシャルな技能があれば仕事に就けるだろうという考え方。

うんでもちょっと待てよ? 予防医学が病気にならないための医学なら、職業訓練だって何も刑務所じゃなく小中校でやればいいんじゃあないかな?

全員がなれもしないエリートサラ

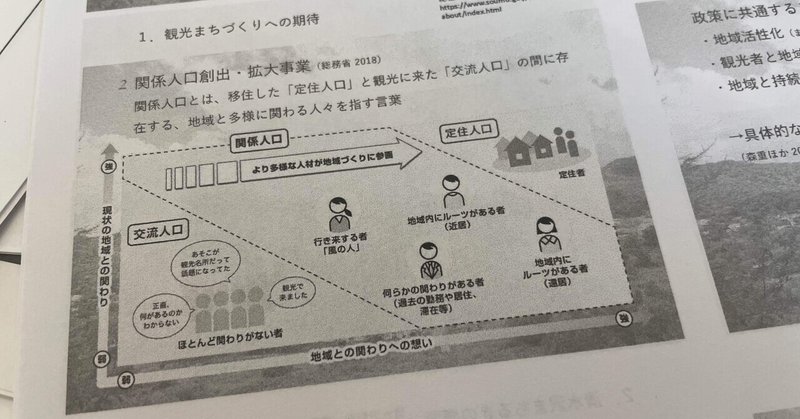

これからの時代は優秀な若者の争奪戦だ。企業だろうが地域だろうが。

この手の地域活性化ケーススタディはよく見るけど、要するにこれ、「若者の奪い合い」なんじゃないのって思う。若者を吸引できるリソースがあれば勝つしなければ滅ぶ。

若者を吸引できる前提で、地域住民とよそ者とが有機的に活かし合うための方策を論じているだけなんじゃあないだろうか。いやもちろんそれだって重要なんだけど。

自殺対策推進協議会に出席しました

◆自殺死亡率あるいは自殺死亡者数について

疫学や社会学などをしていると、自殺という現象の多寡を総人口に対する割合で示すのが一般的だと思ってしまうけれども、市町村さんが示す資料ではしばしば合計人数が語られることがある。

人口10万人の市で20人死ぬのと、人口3万人の町で20人死ぬのと、いたましい出来事の数は同じである、という考え方なのだろう。それはそれで何か重要な科学的視点が含まれているような気も

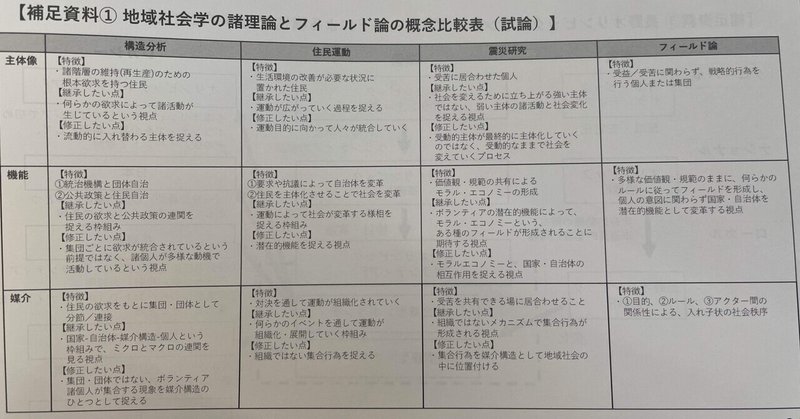

「地域社会学におけるボランティア研究の動向と課題-構造の隙間と潜在的機能に着目して-」

都築則彦/地域社会学会第49回大会

◆概要

都築さんは、長年のボランティア経験の中で、一日限りを含む、期間限定で参加するボランティアが多い中で、ひとつのボランティア団体の姿勢や性格が(ごめんメモがないので姿勢・性格という言葉遣いだったかは不正確)維持されていくのはなぜだろうということを思っていて、その理由を読み解くためのツールを検討するというもの。

◆用いたデータ

「学生団体おりがみ」「NPO

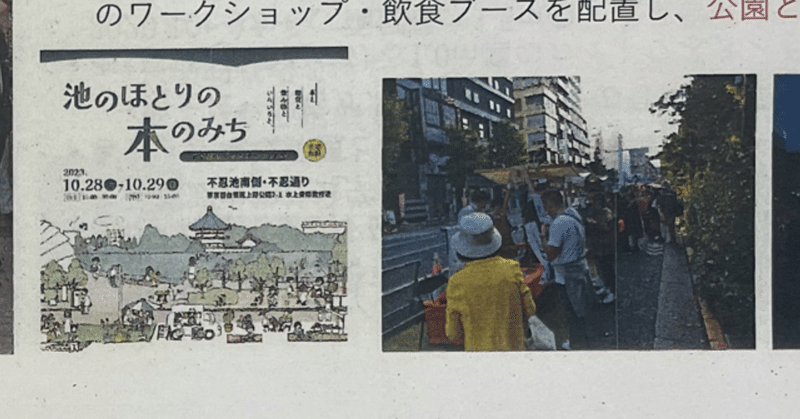

「京都府立植物園・北山エリア開発計画の問題点と市民運動

鯵坂学/地域社会学会第49回大会

◆概要

鯵坂先生の在住地域である京都・北山エリアの開発計画とそれに対抗した市民運動の成果についての報告。

◆用いたデータ

「北山エリア整備基本計画」

「なからぎの森の会」活動データ

◆RQ

市民・住民運動の成果はどこから生まれたか

◆結論

1 文化的フレーミング(『植物園』を前面に出した運動)

2 動員構造(ソーシャルキャピタル)

3 政治的機会構造(自公

『協働型の地域自殺対策と自治体―持続可能なまちづくりへのアプローチ―』

公益財団法人日本都市センター 編

自殺対策系のテキストって、自殺死亡者数を問題に採り上げているものと、自殺死亡率を問題に採り上げているものとがあって、僕は社会学者であることから、デュルケーム先生が採択した自殺死亡率の方が重要なんじゃないかと思うけど、このテキストは最初の数ページを読む限り、自殺死亡者数の方を重要視しているみたいだ。いい機会だから少し詳しく読んで、彼らの意図を見極めてみたい。208

社会的背景とは何だろう

人間はみんな十人十色の個性があって、そう考えると行動選択も十人十色になるように思える。けれども、実際に観察してみると、同じ社会に属している人間は同じような行動パターンを採っていることが多い。

これはどうしてだろうか。まず思いつくのは、法律や会社の規則などで決められているから(ご褒美や罰則があるから)。あるいは、その行動選択が一番得をするから。けれども、他にも原因となるものがある。

たとえばエス