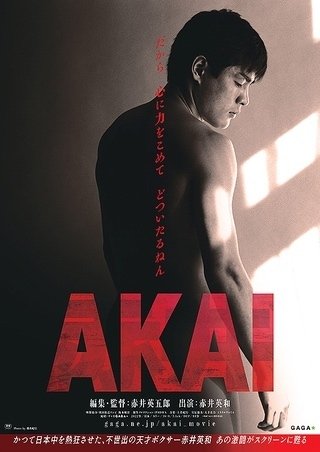

映画 『AKAI』 : 赤井英和と赤井英五郎

映画評:赤井英五郎監督『AKAI』

今頃になって、「赤井英和」についての新作ドキュメンタリー映画を観に行こうなどと思うのは、よほどのボクシングファンか、格闘技ファン、あるいは、赤井の現役ボクサー時代を知っている高齢者か、同じ大阪人として赤井に親近感を持っている者か、そうした要素を兼ね持っている者に限られるだろう。

かく言う私は、幼い頃に、プロレスブーム、「ブルース・リー」ブーム、マンガ『空手バカ一代』などによる空手ブーム、異種格闘技戦ブームといったことの洗礼をうけて育った人間なので、特にボクシングファンというほどのことはないけれど、テレビ放送されるタイトルマッチなどは、たいがい視ていたと思う。

私自身、小学校高学年の2年間、空手の町道場に通っていたくらいだから、格闘技は他人事ではなく、ごく身近なものとして、テレビ観戦を楽しんだ。もともと、インドア派ではあったが、私にもそんな時期があって、今でも格闘技については、テレビ放映されれば視ることもある。

ちなみに、幼い私が空手道場に通っていた頃、その道場のごく近いところで、のちに映画俳優となるスティーヴン・セーガルが空手道場を開いていたというのを、後に知ったりもした。

赤井英和は私の3歳上で、ボクサーとして活躍したのは1980年代前半。私が社会人になった頃だから、当然、同じ大阪人として、彼の存在は聞き及んでいた。

世界タイトルに挑む前の「プロデビュー以来12戦連続KO勝ち」として知られるノンタイトル戦については、テレビ放送がどのあたりからなされていたのかが不明で、いずれにしろ視ることができたのは、敗戦となった初の世界タイトル戦を含めて、せいぜい2、3戦といったところであろう。だから、私が赤井英和を記憶しているのは、漠然と「大阪の強いボクサー」という程度のことだったのだと思う。

そして、その程度の私が、赤井英和の名前を忘れなかったのは、無論、彼が俳優デビューして、順調に活躍し続けたからであり、そうした俳優業の中で垣間見える、彼のいかにも「大阪人」らしい飾らない性格に、好感を抱いたからに他ならない。つまり、私にとっての赤井英和の魅力とは、ボクサーとしてよりも、むしろその人柄にあったと言えるだろう。

そんなわけで、これまでは漠然としか知らなかった、ボクサー時代の赤井英和を知ろうと、今回のドキュメンタリー映画を観に行くことにしたのである。

○ ○ ○

私は、この映画について、ほとんど予備知識を持たずに観に行った。

今時、こんな映画を撮った監督が何者なのかも知らなかったし、そこにはあまり興味もなかった。どっちにしろ、マイナーな監督だろうし、名前を聞いても知らないに決まっているからだ。

で、映画の上映が始まって、初めて、監督の名前が「赤井英五郎」だと知り、「あれっ、赤井英和の身内だろうか? それとも、たまたま同姓だったのか」と思ったが、そこにはこだわることなく、本編を鑑賞した。

本作は、コロナ禍でタレントとしての仕事がストップし、自宅でのんびりしている(2年ほど前の)現在の赤井英和を撮った「現在パート」と、赤井の現役ボクサー時代の対戦映像およびオフの様子を撮った特番映像、そして、俳優赤井英和の初主演作となった、阪本順治監督の初監督作品『どついたるねん』の本編映像からなっている。

つまり、この映画の新作部分というのは、「コロナ禍でタレントとしての仕事がストップし、自宅でのんびりしている(2年ほど前の)現在の赤井英和」の様子や、赤井へのインタビューをいった、赤井の自宅内での、ごくお手軽な映像だけだったのだが、じつはこの「現在パート」も、本作のオリジナル映像というわけではなく、コロナ禍の最中にあって「YouTube」にアップされた公式番組「おおきに赤井英和」用の映像を流用したものだと、映画上映後の「(赤井英五郎監督他による)トークイベント」で知ることになった。

要するに本作には、本作のための「撮り下ろし映像」というのは皆無で、あくまでも、それまでにあった「赤井英和アーカイブ」を編集して作った作品だったのである。

さて、監督の赤井英五郎だが、彼は、赤井英和の長男であった。

その赤井監督が語るには「この映画は、コロナで仕事がストップして、家で暇そうにしている父を見て、この機会に、父のことをもっと多くの人に知ってもらおうと、僕が自宅で撮影して、YouTubeに動画をアップしたのがきっかけでした。その番組は、あくまでもコロナ禍の間の限定的なものとしてやっていたんですが、父のことをもっとまとまったかたちで残したいと思い、すでにあるアーカイブ映像を編集して、一本の映画を作ろうと思いました。僕はもともと大学で映像制作を学んでいて、そういう興味はあったのです。で、緊急事態宣言で外出もままならず、僕自身もボクサーとしての活動ができなかったから、新規の撮影は一切しないで、家の中だけで作れる作品にしたのです。父に関するアーカイブ映像は豊富に残されているのですが、それを部外者が見る機会はなく、これはもったいないと思い、手元にあるもののあれこれを編集して完成させ、それから、これを一般公開したいと思った時に、初めて映像権の問題を解決しなければならなくなって、まずは旧知であった『どついたるねん』の阪本順治監督にお電話をし、ご快諾いただいた後に、テレビ映像の使用許諾を取ったりしました。この映画で、特に意識したのは、父のボクサー時代の試合映像は、比較的視ることも可能でしょうから、僕が特に見せたい、見て欲しいと思ったのは、ボクサーである父を支えてくれた、関係者やファンの人たちの顔や表情でした。そうした人たちがいたから、今の父があると思うので、そうした人たちへの恩返しと言うか、感謝を込めた映画にしたいと思いました」と、大筋このような話であった。

赤井監督は、1994年9月生まれの現在29歳。当日のトークショーでは、前髪を片方だけ垂らしていたし、最後の写真撮影まではマスクをして、顔の下半分が隠れていたから、実年齢よりの若く、二十代半ばに見えたが、その目元だけでも、ちょっとバタ臭いまでに彫りが深いイケメンであることがハッキリと窺えた。

本稿を書いている今、私はこの映画の公式サイトに掲載されている、赤井監督のポートレートを見ており、こちらは髪を分けて上げ、額を出しているし、ボクサーらしいゴツい顎と無精髭で、ずいぶんと男くさい感じだが、トークショーでの赤井監督は、前記のとおりのいでたちに加え、その終始変わらぬ、落ち着いた若者らしい礼儀正しさにおいて、とてもやわらかい印象を与える青年で、あの「ごんたくれ」赤井英和の息子という印象では全くなかった。だが、無論、ボクサーをやっているくらいだから、決しておとなしく優しいだけの人ではないのであろう。

ともあれ、赤井監督がこの映画を撮ろうとした動機としての「父を支えてくれた人たちへの感謝」というのは、いかにも「今どきの若者」らしいものであり、真面目すぎるほど真面目なものだ。

そして、当人も言うとおり、たしかにこの映画では「試合前後」の赤井英和と周囲の人たちの姿や、試合のシーンでも観客たちの様子が少なからず拾い上げられていて、赤井英和はこういう人たちに支えられていたのだなというのが、よくわかる映画に仕上がっていたと思う。

ただし、この映画の魅力は、やはり「赤井英和」という「絵になる男」の魅力であり、その存在感にあるというのは、否定できないところだろう。つまり、「素材の魅力」が圧倒的で、それに「おんぶに抱っこ」された映画だというのは、否定できないところであった。

たしかに、一人で作った初監督作品としては、とてもよく出来ていて、特に素人くささは感じなかったものの、映画としてよく出来ているかというと、そこまで高くは評価できない。

特に、アーカイブ映像の迫力に比べると、その額縁にあたる「現在パート」のYouTube用の映像は、どう見てもお手軽感が否めず、ほかの部分からは、少々浮いた感じがあった。

この映画自体は、私がこれまで見ることのできなかった、対戦映像や、その他のアーカイブ映像が見られたという点で、十分に面白かったし、観る価値もあったのだが、一本の映画作品としては、諸手を挙げてその「完成度」を評価することはできないと感じた。

監督の意図には反するだろうが、赤井英和ファンとしては、「コロナ禍の現在」云々を絡めず、中途半端に「現在の赤井英和」を入れずに、赤井英和の前半生を描いたドキュメンタリー映画にして欲しかったという思いが禁じ得ない。

そして、そうした意味では、赤井英五郎監督のこのデビュー作を「絶賛」するような評価には、やはり「イマドキ」らしい胡散くささを感じずにはいられず、これは「二世映画」であり、ここにも日本らしい「二世問題」を見ずにはいられなかった。

上映後のトークイベントには、赤井英五郎監督の他に、司会進行を務めた、赤井英和旧知の元(?)テレビディレクター氏(氏名失念)と、『どついたるねん』の阪本順治監督、『破天荒ボクサー』などの作品があるドキュメンタリー映画監督の武田倫和の、都合4人が登壇した。

私は今回、大阪・十三の「セブンシアター」で、本作『AKAI』を観たわけだが、セブンシアターでの本作の上映は、2度目である。昨年の初公開時に観るつもりだったのだが、上映期間が短く、観過ごしてしまったのだ。

ところが、今回は「東京ドキュメンタリー映画祭 in OSAKA」の「大阪特別枠」として、本作『AKAI』と、武田倫和監督の短編『ウトロ 家族の街』を含む「知られざる「在日」の記録」(「在日」関連短編3本で合計103分の一括上映)の2本(4作)が、それぞれ1回ずつ上映されることになったので、私も今回は見逃すまいと、予約で席を取ってまで観に行った。

つまり、普通なら「トークショー」だの「舞台挨拶」だのには興味のない私、一一と言うか、むしろ、そうした「有名人好きのミーハー」が大嫌いな私としては、積極的にトークショーを観るつもりなどなかったのだが、せっかくなので、映画のオマケとして、このトークショーも見たのである。

で、言いたいのは「やはり、お世辞が多いな」ということだ。

この夜の主役は、若い赤井英五郎監督なのだから、お世辞(ヨイショ)を言わなければならないというのもわからないではないのだけれど、仮にも、クリエイターたるものが、この映画の、映画としての出来を褒めるのは、どうかと思う。映画監督という職業は、本当に、そんなにお手軽なものなのか、ということだ。

たしかに、一人で作った初長編ドキュメンタリー映画としてはよく出来ていたとは思うけれど、それは素人が初めて作ったにしては「大したものだ」ということでしかなく、同じ映画館で同じように公開されているドキュメンタリー映画の多くに比べれば、やはり素人っぽさがチラチラ覗くというのは否定できないところだろう。

あえてそうした点へ言及しろとは言わないまでも、しかし、臆面もなく、若い赤井監督を持ち上げるのは、クリエーターの良心として、いかがなものかと思われたのである。

ただ、ひとつ救いだったのは、淡々として物静かな感じだった赤井英五郎監督が、こうした「ヨイショ」を真に受けていないのではないかと思えた点だ。

と言うのも、彼自身はこれまで「赤井英和の息子」ということで生きてきたはずで、それゆえに、得をすることもあれば損をすることもあったはずだからだ。

例えば、この映画を公開するにあたって、阪本順治監督の映画『どついたるねん』の映像使用許諾が容易に取れたのは、彼が赤井英和の息子だったからに他ならない。しかし、その一方、彼はプロボクサーとしてデビューしており、その世界では「親の七光り」など通用しないことを、彼自身、身に染みて理解しているはずで、むしろ対戦相手は、彼が「赤井英和の息子」だと知れば、かえって闘志を燃やし、潰しにかかるくらいのこともあるだろう。

そんな世界で、「実力」だけで頑張っている彼にとっては、どこまでが相手の「本音」で、どこからが「ヨイショ」かは、若いとは言え、ほとんど容易に見分けることができるのではないだろうか。

だから、大学で映像を学んだという彼が、「親の七光り」無しでは、いきなりの映画監督デビューなど容易でなかったことくらいは理解しているだろうし、しかし、それでも彼としては「父親とそれを支えてくれた人たちへの感謝」を作品として世に示したいと思ったから、「ヨイショ」に対しても、奢ることなく淡々を受けていたのではないかと、私はそのように思ったのだ。

第一、この映画の中には、そうした「世間通有のお世辞」を戒める言葉が収録されている。

それは、赤井英和が、世界タイトル戦で初めての敗北を喫した後、

『赤井は再び世界を目指すべく再起をかけることになり、2度目の世界タイトルを目指そうとした前哨戦として、1985年2月5日に開かれた大和田正春との試合に臨む。しかしこの試合、赤井はあまりにも大和田の強打に打たれ過ぎ、またも第7ラウンドでのKO負けの後、意識不明に陥る。急性硬膜下血腫、脳挫傷と診断され、大阪市内の富永病院で開頭手術が行われた。搬送時生存率20%、手術後生存率50%と極めて重篤な状態であったが、無事に回復(本人曰く、開頭中に意識が回復し、タオルで包まれた自分の脳を触ったという。触ると強烈な吐き気を催したが、その理由が解らず何度も触っては吐き気を催したと証言していた)。回復後はボクサー復帰も視野に入れていたが、医師からボクサーを引退するように勧告を受け、』(WIKIpediaより)

引退することが決まった後に、意気消沈する赤井のもとを訪れた、赤井の恩師とも言うべき名トレーナー、エディ・タウンゼントが、赤井にかけた次のような言葉だ。

「これからは、あなたの本当の友達が誰なのかがわかる。雨の日の友達がわかる。晴れた日には、多くの人があなたを賞賛して近寄ってきたけれども、ボクサーを辞めた後にこそ、本当の友達がわかるから、あなたはそれを大切にしなければならない」

と、こんなふうな助言しているシーンが、本作には収められていたのだ。

このシーンは、本編の流れからすれば、必ずしも必要のないものであり、少々唐突な感じがしないでもないのだが、ともあれ、エディ・タウンゼントの「人生の先輩」としての、真心のこもった一言として、私はこの言葉に感動した。

そして、こんな言葉を、あえて本作に採用した赤井英五郎監督であれば、「本物の友達」と「打算しかない、偽の友達」との違いにも、決して無自覚ではないだろうと思うのだ。

実際、前記のトークイベントに、わざわざ阪本順治監督がゲスト出演したのも、半分は自分の新作映画の宣伝ということだっただろうし、それは武田倫和監督の方も同じで、武田はこの「東京ドキュメンタリー映画祭 in OSAKA」のコーディネーター役を務めており、だからこそ「大阪特別枠」に自作を含めることもできた立場であり、その意味では、武田がこのトークショーの舞台に立ったのも、半分は「東京ドキュメンタリー映画祭」大阪版の宣伝のためであり、自作の宣伝でもあったのだ。

何もこうした「あれこれ」の思惑を「不純」だなどと責める気は無いのだけれども、しかし、そこでの、「八百長試合」のような「ヨイショ」は、赤井英和の真剣勝負なボクサー人生を描いた作品の「オマケ」としては、やはり不似合いだという気持ちが、私にはどうしても禁じ得なかったのである。

だから、「どついたるねん」ではなく、このように「どついたってん」。

(2023年2月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・