女の生き難さを物語る花

連載シリーズ 物語の“花”を生ける 【プロローグ】はこちらから

第11回 『源氏物語』 朝顔の巻

駅の改札で待ち合わせをしていると、女子高生がふたり、向こう側から歩いてきた。

眩いばかりのエネルギー、この瞬間にしかない生命のきらめき。

その年齢にあるときは気がつかなかったけれど、私の人生にも、きっとそんな一瞬があったのだろう・・・。

そんな気持ちで近づいてくるふたりを眺めていると、そのうちのひとりが、大学時代の先輩に雰囲気が似ていることに気がついた。顔の造作が美しいというのではないけれど、無意識のうちに本質を見抜いてしまう目、それを気取られまいとするコメディタッチな丸いメガネ、長い髪、そしてバレリーナのような繊細な手足・・・。

先輩はいつも前の方の席でひとり座って授業を受けていた。

誰かと連れ立って歩くことが仕事みたいな女子大で、ひとりでいるというのは、とても勇気のいることだった。友だちいないのかしら?彼氏いないのかしら?そんなレッテルを貼られたら、この世の終わりというくらい、絶望的なことだった。

私もどちらかといえば人と連れ立っているのが苦手で、トイレにまでクラスメイトと一緒でなければならなった小学校から高校までの12年間は苦痛以外の何ものでもなかった。大学に入ってからは、クラスという単位は1〜2年次の必修科目の授業にしかなく、その苦痛からはいったん解放された。

自分が受けたいと思って選んだ授業やゼミ、入りたいと思って選んだ部活やサークルなどそれぞれの場所で友人をつくり、週に1〜2回程度、顔を合わせるので十分だった。トイレに行くのもひとり、教室の移動もひとり、お昼休みもひとり、ひとりで行動することがこんなにも解放的で自由なことだとは思わなかった。

なかにはクラスがなくて身の置きどころがないという人もいたけれど、身の置きどころが定まったらまた特定の人と交流しなければならない、そんなことを考えただけでげんなりした。

とはいえ、そういう人たちは一定数いるもので、結局はグループになって行動していた。それはそれで構わないのだけれど、そういう人たちは、ひとりで行動する人を「ひとりでかわいそう」という目で見るところがあり、たびたび出くわすその手の哀れみに閉口した。

そして学年が上がっていくにつれて、それは「彼氏いなくてかわいそう」という哀れみに変わった。当時はバブル経済の最終期で、三高(背が高い、高学歴、高収入)の彼氏と長期の休みや誕生日、クリスマスを過ごすことがひとつのステータスとなるような時代だった。

クリスマス・正月の休み明けの学食は、彼氏からもらったクリスマスプレゼントを自慢するためのサロンと化した。その自慢ができない人に向けられる哀れみが恐ろしくて、その時期は学食には立ち入らないようにしていた。

当時の女子大ということころは、よくも悪くもそういうところだった。

そんなところで、孤高を貫いていたのがあの先輩だった。授業で、学食で、図書館で、クラブハウスで見かける先輩は、どんなときもひとりだった。先輩の周りだけは、あの喧騒とは無縁だった。かといって、偏屈というのでもなく、ほかの人から話しかけられれば気さくに話をした。そんなバランス感覚を持った人を、大人というのだろうと思った。

あるとき、通学バスが朝の渋滞に巻き込まれて、遅刻してしまった。教室の脇の通路を、腰をかがめながら物音を立てないように、教員と目を合わせないように、空席のある前方に進んでいくと、いつものように先輩がひとり座っていた。同じ列の一つ席を空けた隣に滑り込んだ。

肩甲骨くらいまであるふんわりした長い髪、洗いたてのリネンのシャツ、知的なメガネの横顔からのぞく好奇心あふれる目、当時流行していたワンレンボディコンというギラギラしたファッションや、コンサバと呼ばれた男子受けするファッションにはありえるはずもない、静かで思索的な佇まいがそこにはあった。

授業は途中から、近くに座る人とペアになってワークをすることになった。幸運にも先輩と組むことになり、初めて話せることに胸が高鳴った。ワークの前の自己紹介で、お互いの名前や学科、ゼミと卒論のテーマなどを伝えあう。それをジェスチャーも交えながら説明する先輩のペンを持つ繊細な指先に魅せられた。

「先輩の指は細くて繊細ですね。爪も長くて、とても羨ましい。私の指は太くて短くて、爪も埋まっているようで・・・繊細のかけらもないんですよ」と、自分の丸々した短い指を広げて見せた。

ところが先輩ははっとして、ペンを持つ手を引っ込めてしまった。そしてこう言った。

「私、アトピー性皮膚炎で指の皮膚がボロボロなの。そんなこと言われてびっくりしちゃった」

「あ・・・すみません」

思い余って口にした言葉を悔いた。たとえそれが褒め言葉であっても、相手の身体に関することは口にすべきではないことを、わきまえていなかったのだ。次の言葉が見つからないでいると、

「自分でも、この手、コンプレックスなんだけど・・・初めてそんなこといわれたー。ちょっとうれしいかも」と肩をすくめて、手を愛おしむようにさすりながら微笑んだ。

年が明けた3月、先輩は卒業していった。ゼミが一緒だったわけでも、部活が一緒だったわけでもなく、そのとき以外の交流はなかったけれど、卒論を『源氏物語』で書こうとして、テーマの候補となった女君たちについてあれこれ考えるなかで、朝顔の姫宮と呼ばれる終生光源氏を拒み続けた女君に触れるたびに、先輩を思い出した。

* * *

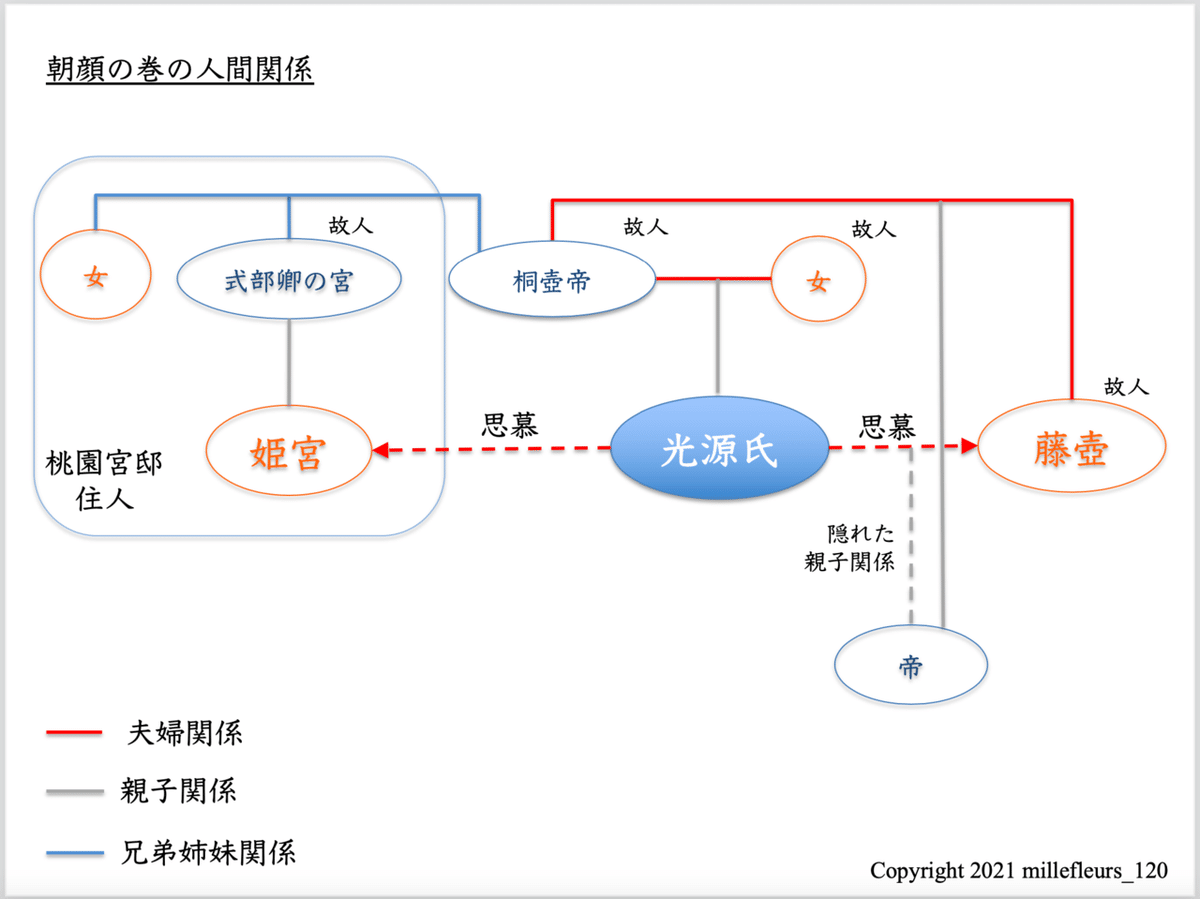

光源氏32歳の年の秋、式部卿の姫宮が父宮の死によって賀茂の斎院(※1)を退き、父宮の旧邸に移り住んできた。光源氏は従姉妹にもあたる姫宮を若いころから長年、慕い続けていたこともあり、それをきっかけに、再び恋心がうずきだした。

姫宮と一緒に暮らす年老いた叔母の見舞いを口実に、足繁く旧邸に通いはじめる光源氏。姫宮も長年心の奥底では彼に惹かれながらも、求愛を受け入れまいとかたく心に誓い、季節の挨拶など折にふれた交流だけに留めていたので、今さらながらの光源氏の訪問に困惑した。

とはいえ、宮廷の重鎮となった光源氏を粗略に扱うことはなく、侍女を介して相応のやりとりをするが、直接話しができると期待していた光源氏はがっかりする。一方でまったく脈がないなら諦めがつくものの、どっちともつかない対応によけい恋心が掻き立てられていく。

そんな対面の翌朝、光源氏は姫宮のことを思い出しながら、自邸の庭の朝霧を眺めていると、枯れた草花のなかに、あちらこちらに蔓の這った朝顔が、あるかないかのはかない様子で咲いていた。そのなかから特に姿の美しいものを手折せて、手紙ととともに姫宮へ贈った。

「他人行儀なあつかいをうけて、決まりの悪い思いがいたしました。そんな情けない私の後ろ姿をどのような思いでご覧になられたのかと、やり切れない気持ちでおりますが、

見しをりのつゆわすられぬ朝顔の花のさかりは過ぎやしぬらん

(昔お会いしたことを少しも忘れることなどできません、露にぬれたこの朝顔の盛りのように、あなたの盛りも過ぎてしまったのでしょうか)

長い年月お慕いしてきた私の気持ちを、あわれと思うくらいは、お分かりになっていらっしゃるのではと、一方では期待しております」

それに対して姫宮は、

「 秋はてて霧のまがきにむすぼほれあるかなきかにうつる朝顔

(秋が暮れて、霧がたちこめる垣根にまつわりつく、あるかないかのはかない姿に移ろう朝顔、それが私でございます)

この身にふさわしい朝顔にたとえてくださるにつけても、涙の露に濡れております」

と返事をした。美しいくしなやかな墨付き、喪服の青鈍色の紙がかえって好ましく、光源氏はそれを手放すことができず、しばらく見つめていた。

朝顔の花がイメージするもの

朝顔というと現代では夏の花だが、旧暦では文月から長月(現代の8月から10月)、つまり夏の終わりから晩秋にかけて、朝早くに咲き昼前にはしおれる一年草で、俳句でも秋の季語とされる。『万葉集』では、秋の七草とされる「萩の花尾花葛花なでしこが花をみなへしまた藤袴朝顔が花」の朝顔は、現代の桔梗ではないかと考えられている。

現代で朝顔と認識されている花は、平安初期に「牽牛子(けにごし)」という名前で唐から入ってきたもので、和歌の言葉としてふたつのイメージが定着していった。ひとつは、朝開いた花が昼前にはしぼんでしまうことから、はかなさや無常を、もうひとつは「朝の顔」という名前から、夜をともにした男女が朝に見せる顔、つまり情交や共寝を暗示する。

光源氏と姫宮の朝顔の和歌もこのイメージのもとで解釈されるべきもので、光源氏と姫宮の交流が語られる巻を「朝顔の巻」といい、姫宮は「朝顔の姫君(姫宮)」「朝顔の斎院」と呼ばれる。

若き日の光源氏との関係、姫宮の横顔

さてこの姫宮、『源氏物語』の女たちの中では、光源氏にとって唯一無二の存在である藤壺や、最愛の人紫の上ほどメジャーではないものの、その登場は早く、第二巻目の箒木の巻まで遡る。

17歳の光源氏は同僚たちとの間で話題になった中の品(地方官僚)の女に興味を持ち始め、方違えで訪れた紀伊守の家の女たちの部屋の近くで聞き耳を立てる。すると女たちが、自分のことを噂しはじめてどきっとするものの、姫宮に贈った朝顔の歌までが口の端にのぼり、あきれている。

この頃の光源氏は、左大臣家の姫君と結婚したものの夫婦仲はうまくいかず、父親の桐壺帝の後宮にいる藤壺への密かな想いを募らせていた。その叶わない想いを埋めるかのように、前東宮(故人)妃の六条御息所と関係を持つなど、さまざまな上流階級の女との関係が世間で取り沙汰されていた。

姫宮もそのひとりで、噂となった光源氏の歌に、共寝を暗示する朝顔が詠まれていたことから関係があったとする説と、なかったとする説があり、『源氏物語』研究者の間でも見解が分かれている。

数年後、光源氏に愛執を募らせる六条御息所に対して、決して自分はそうなるまいと決意する女君として、姫宮は初めて登場する。

新帝の即位に伴い、新たに任命された賀茂の斎院の御禊の行列を光源氏が先導する。その晴れ姿を一目見ようと京中から見物客が集まってくる。その中には、夫の威勢を誇る光源氏の妻で左大臣家の姫君一行の車もあれば、長年、光源氏に愛人のひとりとしてしか扱われないことに傷ついていた六条御息所の車もあった。

左大臣家の姫君の従者たちが、忍び姿の御息所の車を見つける。普段からその存在を疎ましく思っていた従者たちは、御息所の車と従者たちに狼藉をはたらく。左大臣家の姫君に光源氏への未練を見透かされたと感じた御息所は、屈辱感からその場を去ろうとする。

しかし、光源氏が先導する行列が目の前に現れると、見過ごすこともできず、さらには自分に視線を投げかけて敬意を払ってくれるのではないかと期待してしまう、自身の心弱さにさらに打ちひしがれる。

一方、京の大路の両側につくられた貴人用の桟敷席には、父親の式部卿宮とともにその行列を眺める姫宮の姿があった。光源氏の眩いばかりの姿を見て、父宮は鬼神にも魅入られる姿だと危ぶむ。その横で、姫宮は、数年にわたる光源氏との交流を思い出していた。

彼の自分への想いがひとかたならぬものであることは理解している。でも、女なんて生きものは、平凡な男にさえ想いを寄せられれば心が動いてしまうものなのに、ましてや相手は輝くばかりの光源氏。どうして心奪われずにいられよう。そんなことになったら、自分が自分でいられなくなる。深い関係になるなんてことはありえない。

この場面では、光源氏に関わる女たちの、それぞれの立場と想いが並列的に描かれている。夫婦仲がうまくいかないながらも威勢を張る左大臣家の姫君、屈辱的なあつかいをうけてもなお執着せずにはいられない六条御息所。そして、そのような関わりを持つまいと決意する姫宮。

光源氏との関係が思うようにいかない六条御息所が、伊勢の斎宮(※1)に娘が任命されたのを機に、一緒に伊勢へ赴こうとしているという噂を耳にした姫宮は、御息所のようにはなるまいと決意する。

ここで語られる姫宮は、決して光源氏を疎ましく思っているわけではなく、むしろほかの女たちのように、心の奥底から惹かれている。だからこそ、ほかの女たちのように苦しまないために、自分自身の想いを封じ込め、男女の関係にはなるまいと心を決めている。

かといって、激しく拒絶するのではなく、風雅を介した交流の相手としてあり続けたことで、結果的には、手に入らない女に執心する癖を持つ光源氏の思慕をいっそうかき立てることになった。この見物のあと、諸事情から姫宮自身が賀茂の斎院に任命され、神域で暮らすことになる。しばらくは光源氏との交流は途絶えるが、若き日の姫宮との交流が忘れられない光源氏によって、十数年後の父宮没後の対面と朝顔の歌のやりとりにつながっていく。

容姿の衰えと身の上のはかなさをかたどり、惹かれる心を封じ込める花

もう一度、その朝顔の歌のやりとりを見てみる。

光源氏

見しをりのつゆわすられぬ朝顔の花のさかりは過ぎやしぬらん

(昔お会いしたことを少しも忘れることなどできません、露にぬれたこの朝顔の盛りのように、あなたの盛りも過ぎてしまったのでしょうか)

ここでいう「見しおり(昔お会いしたこと)」とは、若き日の光源氏が方違えで訪れた家の女たちが噂をしていた、朝顔の歌のやりとりしていたころのことと考えられる。実際に会ったことがあるというより、共寝を連想させる朝顔にちなんだ言葉ではないか。

「つゆ」は「まったく〜ない」という意味だが、朝顔の縁語(連想で引っ張り出されてくる別の言葉)の「露」と掛けられていて、はかないものの象徴とされる。晩秋の露に濡れてしおれた朝顔のように、あなたの盛りも過ぎてしまったのでしょうかと詠みかけている。

光源氏は自邸の庭の草花がみな枯れてしおれている中から、ほんの少し姿をとどめている朝顔を目にとめて、無常や生命のきらめきのはかなさを表現している。

とはいえ、現実で考えれば女性に対する歌としてはかなり失礼な歌ではあるが、歌はあくまでも虚構であり、歌のなかでは詠み合う者同士の関係性ですら、実際の身分や属性を超えて虚構であるとき、相手から「いえ、そんなことはありません、そんなことをおっしゃるのなら、お会いしましょう」という言葉を引き出すための、挑発的な戯れを含んだ表現ともいえる。

しかし、姫宮はもちろんそんな挑発に乗ることはなく、

秋はてて霧のまがきにむすぼほれあるかなきかにうつる朝顔

(秋が暮れて、霧がたちこめる垣根にまつわりつく、あるかないかのはかない姿に移ろう朝顔、それが私でございます)

むしろそれこそが私の姿だと切り返す。秋も終わろうとしている朝、うすぼんやりと立ち現れる霧の中で、命を終えようとしている朝顔に、自分自身の身の上を重ねている。姫宮は光源氏より少し年上で、おそらく30代の中頃から後半ほどの年齢のはずだ。当時としては、決して若いとはいえず、賀茂の斎院という社会的な役職を退き、自分を庇護してきた父宮もこの世を去ったことで、自分の身の上がこのうえなくはかなく感じられていたことだろう。

そんな身の上の自分が、光源氏と今さら逢って男女の関係になったところで、世間はそんな自分を光源氏のほかの女たちと一緒だと嘲笑うだろうし、実際に多くの女たちの中のひとりというあつかいを受ければ、自分が苦しむことはあきらかだ。六条御息所のようにはなるまいという若き日の決意が、あらためて姫宮の胸に去来したのではないか。

そう考えたとき、朝顔は、姫宮の容姿の移ろいや身の上のはかなさだけでなく、光源氏への想いそのものを自らしおれさせたことが重ねられているのかもしれない。

このあとも、再度、侍女を介して光源氏と対面する。独身の姫宮の行く末を心配する侍女たちは、ぜひとも光源氏と結ばれてほしいと、あの手この手で光源氏との直接の対面や交流をうながすが、それにも動じない。むしろそのような侍女たちの手引きで間違えを犯し、身を持ち崩してしまった女の人生を知っているからこそ、侍女たちにも心を許さず、仏道の準備に余念がない。

男の栄達の物語から女の生き難さの物語へ

さて、ふたりのこのような再度の交流が描かれる朝顔の巻は、光源氏による藤壺鎮魂の巻とも言われている。この直前の薄雲の巻では、光源氏にとって唯一無二の藤壺が世を去るのだが、手に入らない高貴な姫宮への執心は、終生叶うことがなかった藤壺への想いが重ねられている。光源氏にとって朝顔のはかなさや無常さは、藤壺の短命であった人生と結びついている。

姫宮の邸で、若いころに宮中で情を交わした好色な老女源侍典にばったりと出くわす。さらに年老いた侍典からその場で言い寄られた光源氏は、苦笑いして逃げ出すしかないのだが、姫宮の邸に身を寄せる叔母や侍典の無駄に長い命に比べて(失礼!)、藤壺の命がはかないものだったことを嘆かずにはいられなかった。

そのような藤壺鎮魂は同時に、『源氏物語』そのものが男の物語から女の物語へと転換するターニングポイントでもあると考えている。

光り輝く容姿と世に稀な才覚をもちながらも、強力な権門の後ろ盾なく、帝位への道を閉ざされた光源氏の血が、藤壺への飽くなき想いとその結実としてできた子を通して帝位につながる(※2)という、光源氏の物語が、藤壺の死をもって完結したともいえる。

そこに姫宮があらためて登場してくるのだが、このとき、それまで語られることがなかった、桃園という格式と由緒ある場所に、父宮の旧邸があったことが語られ、その死によって賀茂の斎院を退いた姫宮が桃園宮邸に移ってくるというところから、朝顔の巻は語り始められる。

光源氏が桃園宮邸に足繁く通っている様子をかたわらで見ている紫の上は、自分と光源氏の関係が、実家や世間が認めた正式な結婚ではなく、あくまでも光源氏の愛だけに頼ったものであることをあらためて自覚し、憂愁を深めている。

紫の上の父親は藤壺の兄で、やはり宮家の人なのだが、諸事情で紫の上は母方の祖母のもとで育てられていたところを、藤壺に似ていると感じた光源氏に見出された。祖母が病気で亡くなったのを機に、光源氏に引き取られ育てられ、なりゆきで夫婦になったという経緯と負い目が、紫の上にはあった。

そこに桃園宮という由緒ある姫宮が突如光源氏の執心の対象となったことで、世間が認める正式な妻として姫宮を迎えるようなことになれば、自分の居場所などないという寄る辺なさが先に立ち、地方官僚の娘として育った明石の君のときに感じた怒りや嫉妬すら湧き上がってこなかった。

このような紫の上の憂愁は、光源氏と関わりのある幾人もの女たちが痛感する、女という生そのものの生き難さだ。それがむしろ、これ以降の物語の大きなテーマとなって迫り上がってくる。この巻の主人公であり、由緒ある桃園邸の住人でもある姫宮ですら、自らの身の上にはかなさを感じ、光源氏との関係に距離を置こうとしていることは先にも書いたとおりだ。

光源氏という男の栄達の道のりを語る物語から、それに関わった女たちの生き難さと憂愁を語る物語への転換をこの巻に見出すとき、朝顔に象徴されるはかなさや無常さは、姫宮の容姿や身の上、光源氏への想いだけでなく、光源氏にかかわった女たちの生そのものとも重なってくるのかもしれない。

結局、姫宮と光源氏は一線を超えることなく、姫宮の思惑どおり、風雅を介した交流の相手としてあり続けた。後年、光源氏は、娘が東宮のもとに輿入れするときにもたせるための、練香や書の手本を整えてほしいと姫宮に依頼した。それに快く応える姫宮。宮家ならではの伝統と格式、姫宮自身の深い教養に裏打ちされた趣味趣向で用意された練香や書の手本は、光源氏と当代一の趣味人をもうならせる一品だった。

そして晩年、光源氏は若い女三の宮を正式な妻として迎え入れた。過去の憂慮が現実のものとなり、体調を崩して出家を望んでいるが、光源氏の反対にあい、果たすことができない紫の上に対して、すでに姫宮は出家を果たしたことが語られ、物語から退場する。光源氏自身もいずれは出家をと望みながら、いまだに愛執から逃れられず、姫宮やほかの女君たちが出家を果たしていく様子に、自分だけが取り残されたような寂寥感と孤独を深めていた。

この姫宮が貫いた、男の愛情にしか頼れない身の上のはかなさを自覚し、それがゆえに矜持を持って生きることを選んで結婚や男を拒む女の物語は、光源氏がいなくなった後の世と子孫たちの愛執を語る、宇治十帖へと引き継がれる。

宇治十帖の朝顔が語り継ぐもの

そこで語られる女たちもまた、王孫(宮家)の血筋ながら父親母親不在であったために、男たちからの身勝手な求愛に翻弄され、自らの容姿の衰えや身の上のはかなさを自覚し、命さえ追い込まれていく。

改めて考えてみると、そもそも『源氏物語』とは、藤壺、紫の上、朝顔の姫宮、玉鬘、女三の宮、落ち葉の宮、宇治の大君と中の君、浮舟・・・と王孫(宮家)の女たちの生き難さと憂愁を語る物語だったともいえる。そのほかの女たちも血筋的には、王孫(宮家)に連なる者が多い。

光源氏も権門の後ろ盾のない皇子として、はかない身の上から人生がスタートしたが、官僚として臣下として社会的、経済的な活動ができる男性だったからこそ、臣下の位を極め、その果てには上皇に准ずる位(架空の地位)を得て皇族に返り咲き、栄耀栄華を極めることができた。

しかし、赤い鼻でコミカルな役回りで登場する末摘花が、古風な父宮と死に別れたあと生活に困窮し、荒廃した邸で年老いた侍女たちと爪の垢に灯をともすように暮らしていたことからもわかるように、王孫(宮家)の女性は、父親母親と死に別れると、宮家に代々伝わる家財を売り払って生活する以外の術はなく、零落していくよりほかない。

なかには、王孫(宮家)の女を妻にして箔を得たいという、経済的な余裕のある地方官僚から生活の困窮に漬け込まれて、仕方なく妻となって京を去っていく姫宮もいた。『源氏物語』のなかでは、末摘花の叔母がそのような境遇にあったと思われるが、どのような事情であれ、それは世間から蔑まれる行為であり、姫宮たちには耐え難い苦痛と屈辱であった。

宇治十帖では、光源氏の異腹の弟八の宮は、光源氏の栄達の陰で零落してしまった自らの人生を顧みて、「王孫(宮家)としての矜持を守りながら生きろ」という遺言を、娘姉妹(大君、中の君)に残す。

これは、侍女の手引きやつまらない身分の男の口車に乗って、情を交わしたり身を持ち崩したりして宇治を離れてはならない、世間のもの笑いの種になってはならないという諌めの言葉であり、娘姉妹の生き方を厳しく規定する呪縛でもあった。

何の後ろ盾もない彼女たちたちにとって、世間が認めるような、王孫(宮家)の誇りを維持できるような結婚ができるはずもなく、経済的に自立する手段がないがゆえに、死を選べといわれているのに等しかった。

姉の大君は、八の宮が唯一姉妹の後を託した薫(光源氏の子、実は柏木と女三の宮の子)に求愛されたとき、

これといった後ろ盾もない自分が、あれだけ立派な方とどうして世間並みの夫婦となれようか。時とともに自分の容姿も衰えて、あの方に飽きられる日もそう遠くないだろう。それならばいっそ、若く美しい盛りの妹の中の君とあの方とを結婚させて、自分は妹の後見人となってふたりを見守っていこう。

そう決意する。朝顔の姫宮が光源氏に対してそうだったように、大君も薫を決して嫌っているわけではない。むしろ好ましくさえ思っているからこそ、薫にはおよぶべくもないみずからの身の上のはかなさを嘆き、その想いを封じ込めようとする。

ところが、そんな大君の思惑を察した薫は、中の君に匂宮(光源氏の孫)を手引する。匂宮は中の君に魅了されながらも、宇治という場所、親王という身分の制約から、訪れが途絶えがちになる。

大君は妹と匂宮が結ばれたことに衝撃を受けながらも、かいがいしく妹の結婚の世話をするが、訪れが途絶えていることに憂慮を深めていく。妹が匂宮に見捨てられ姉妹ともに世間の笑い物になったら、父宮の遺言に背くことになると胸を痛める。さらには匂宮に京の権門の娘との縁談が持ち上がっていることを知って思い詰めるあまり、日に日に弱り、草花が枯れるように息を引き取った。

臨終の場面には、「ものの枯れゆくやうにて、消え果てたまひぬる」とある。ある研究(※3)によれば、ここの「枯れ」は、光源氏が朝顔の姫宮に贈った朝顔が、「枯れたる花どもの中に」咲いていたことに響き合あっているという。

『源氏物語』にはたくさんの女性が登場してくるが、一人ひとりの人生は、男主人公との関係の中で単独で語られることが多い。女性同士の交流というのはほとんど語られることはないけれど、今回の朝顔のように、花のイメージと表現(メタファー)をとおして、物語内の時空を超えて、まったく異なる女性同士の人生が響き合い、通じ合い、輻輳し、さらなるテーマへと変奏、変転していく。

それだけ、女の生き難さを語る物語は、作者にとっても物語内の語り手にとっても登場人物にとっても、そしてどの時代の女性の読者にとっても、切実な物語だったのではないか。

* * *

大学院に入学後、研究室内の仲間同士で、自分の興味のあるテーマについて、おしゃべり程度に語り合っていたとき、『源氏物語』の中でどの女性が好きかという話しになった。私は、登場人物たちを好き嫌いという視点でみたことがなかったせいか、あまりこれといった人物が思い浮かばず、適当に卒論のテーマとした朧月夜内侍と答えた。

みな、それぞれの共感ポイントを交えながら、なぜその女性が好きかを熱心に語っていて、どれも興味深かったのだけれど、ひとりの男性が宇治十帖の大君が好きだといった。当時、宇治十帖への興味が薄かった私には、薫を拒否することで、結果として思慕を募らせるだけ募らせて、あっという間に死んでしまった、大輪の花のような華やかさはないけれど、思慮深く妹思いの女性といった程度の存在だった。

でも彼がその理由を

「大君はさ、痩せ衰えた手を見つめて、自分の容姿はすぐに衰え、薫に相応しい女ではなってしまうとひとり涙するんだけど、そこがたまらないんだよね」

と、その仕草をまじえて語ったとき、息をのんだ。大学卒業後には思い出すこともなかった、あの先輩のことがふっと胸に浮かんだ。

授業のペアワークで交流したときに見た、繊細な指先、皮膚炎で傷ついた手が、朝顔の姫宮をとおして大君の痩せ衰えた手と重なった。

※1 天皇即位のとき、伊勢神宮や賀茂神社に天皇の名代として遣わされた未婚の内親王または女王。伊勢神宮では斎宮、賀茂神社は斎院と呼ばれる。伊勢の斎宮は、崇神天皇の御代に起源があるとされ、天武天皇のときに制度化され、後醍醐天皇のときまで続けられた。一方、賀茂の斎院は、平安遷都のあと伊勢の斎宮にならって、嵯峨天皇の御代に始まり後鳥羽天皇まで続けられた。

出所:「ジャパナレッジパーソナル」所収の『日本大百科全書(ニッポニカ)』「斎宮」「斎院」の項を参照

※2 光源氏の出自と恋と帝位の関係については、詳細を以下に書いているので、ぜひそちらを読んでいただきたい。

※3 『古典文学植物誌』(學燈社) 69ページ

本noteに引用した光源氏と姫宮の和歌については、※1のジャパンナレッジの新編古典文学全集『源氏物語』(小学館)を定本とした。

なお、源氏物語の女君と花の関係について興味を持たれた方は、ぜひ、次の書籍もお読みいただきたい。

『源氏物語』の全編のストーリーと読みどころポイントについては、直近50年の『源氏物語』研究の成果を踏まえて解説した、こちらの書籍が参考となるので、こちらも併せてお読みいただきたい。

第10回 それでも太陽をみつめつづけた花 イタリア映画『ひまわり』

・・・お読みいただき、ありがとうございます。何か感じていただけることがありましたら、「スキ」やフォロー、サポートしていただけると、嬉しいです。「スキ」にはあなたを寿ぐ「花言葉」がついています・・・noteの会員ではない方も「スキ」を押すことができます・・・

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?