2022年1月の記事一覧

レゴ®︎シリアスプレイ®︎で変わっていく自分をとらえる〜定点観測のススメ〜

レゴ®︎シリアスプレイ®︎は、その人のなかのイメージを形にする。「現在の自分の状況」について問えば、それに合わせて表現されたモデルが出てくることになる。

当然のことながら、自分の状況が良くないと感じている人は、それに応じた暗い印象を受けるモデルをつくるし、良いと感じている人は明るい印象のモデルをつくる。そして、それぞれの表現が何を意味しているか、すぐに答えられない部分も含めて意味付けていく。

「総論賛成・各論反対」はLSP対話では起こらない?

上記の記事にように、「総論賛成・各論反対」が日本企業の抱える大きな問題であることはしばしば指摘される。

レゴ®︎シリアスプレイ®︎(LEGO Serious Play :LSP)を使った対話、すなわち「LSP対話」では、そのようなことが起こらない。

モデルの中のストーリーが分裂を避ける 理由は簡単で、LSP対話では、「意味の一貫性/部分の総合性」を重視した対話が自然に起こるからだ。

ど

レゴ®︎シリアスプレイ®︎で「まなざし」の切り替えをトレーニングする

レゴ®︎シリアスプレイ®︎をしていて、私が感じる一番面白い瞬間は、自分の作った作品とその意味が大きく切り替わる感覚になるときである。

作品の意味は、自分でつけるのだが、それは自分自身の「まなざし」に支配されている部分がある。いわゆるわたしたちは客観的に「見えている」というものの裏にはしばしば「こう見る」という前提が隠れていて(時には社会から刷り込まれていて)、それに気づかず結論をだしてしまう

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドで、どのくらい議論の材料がでたかを試算してみた

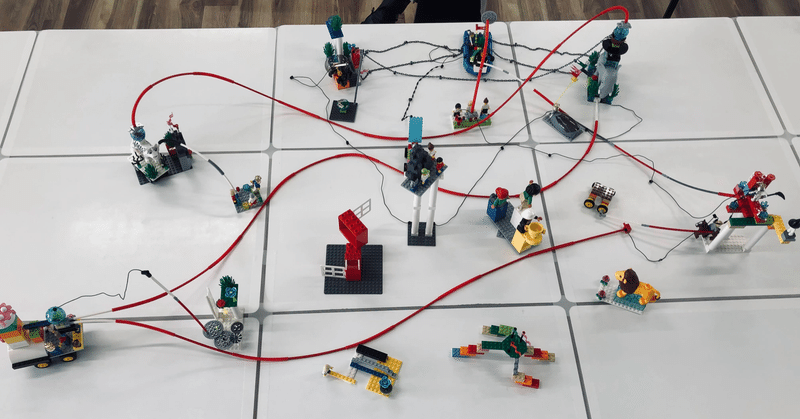

先日、ある団体のチームを対象として、1日かけてワークをする機会をいただいた。そのとき、作ったモデルが今回のトップの写真である。

この写真の状態まで辿り着くのにおよそ4時間ぐらいかけている(ブロックの使い方の練習の時間は除く)。

そして、ここから1時間半で、未来に向けて考えた方がよい4つの話題について、参加者6人で議論をしてもらった。なお、その話し合いをスムーズに進めるためのファシリテータ

未来予測にレゴ®︎シリアスプレイ®︎を活用するとしたら(後編)

前回の記事では、未来予測の理論(のひとつ)に見られた「未来の生まれ方」についての見方と、未来を予測するときには、開放思考と集中思考をメリハリをもって繰り返すことが大事であることを指摘した。

今回の記事では、それをレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを使ったワークに具体的に落とすとどのような感じになるかについてのワーク設計構想の大枠を紹介してみたい。

未来予測ワークの大枠(1)現在(A時点)に

未来予測にレゴ®︎シリアスプレイ®︎を活用するとしたら(前編)

「未来予測」はなかなかに魅惑的なことばである。

もし何が起こるかを見通せたら、これほど社会で立ち回る上で有利なことはないからだ。

とはいえ、「未来なんて見通せない」という考え方も根強くある。何が正しいのだろう?と思いつつ、未来を予測する技術を教えてくれるという本を手に取って読んでみた。

未来の生まれ方 著者は「未来予測は可能」という立場にたちつつ、それを考えるための基本的な6つのステッ

卒業論文とレゴ®︎シリアスプレイ®︎

年末年始は、卒業論文の季節である。

大学教員も学生も毎年苦しむ時期である。

どこで苦しんでいるかは各学生、各教員ごとに違うかもしれないが、主に卒業論文の提出期間の間近になると見えてくることが多い。

だいたいハードルになっているのは2つのパートである。

一つは、(A)何が問題解決の急所であるか見極めていくパートである。

もう一つは、問題の急所に対する答えを定めるとともに(コロナ

脳の自動運転モードを知る

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを学んだファシリテーターは日本だけで600人以上、世界では1万人に迫る勢いだと聞いている。

そのファシリテーターたちはお互いにネットワークを形成しており、日々、情報を交換しながらレゴ®︎シリアスプレイ®︎を活用したさまざまなプログラムを開発している。私にとっても学びの日々だ。

そんなネットワークの中で、One Build a dayというキャンペーンがL

レゴ®︎シリアスプレイ®︎はブルーオーシャン戦略を探るのに役立つ?

今日はレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドの応用アイデアの話。

ブルーオーシャン戦略というものがある。フランスのINSEADのチャン・キム教授とレネ・モボルニュ教授が1990年代後半から打ち出したもので、2005年に著された『ブルー・オーシャン戦略』は世界的ベストセラーになった。

ブルーオーシャン戦略のもつ基本メッセージは、競合のいない新市場を開拓せよ、というものである。その新市場を探るス

不思議に思い面白いと思う感性を育てる

現代の大学教育で一番重要かつ育てるのが難しいと思うのは、「問い」を立てる能力だと思う。

ここ数年で「問いの立て方」を教えてくれる本が出てくるようになった。それらの本では、「問いの立て方」次第でその質問を受けた人の考えるパワーが変わってくるということや、筋の悪い「問い」は本質的な解決策に結びつかないので時間を浪費する、ということが主張されている。

それらの本を読めば良い問いは立てられるのだ

自分を駆り立てる問いを作品で見える化する:レゴ®︎シリアスプレイ®︎

時事ニュースやテクノロジー系のメディアを追っていると、世界では次から次へと問題が発生するとともに、新たな技術が生まれているのが分かる。

その中で長く生き残るためには、常に知識やスキルを学び続けるしかないが、単に危機感で学ぼうとしても途中で疲れてしまう。

心から好きで常に関心をかきたられるものでないと、なかなか学びが続かない。

金を払って学校に通えば、ある程度、強制的に自分を学びに向か

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドは戦略の実効性を高める

この記事のヘッド画像は、クリエイターdhjunkさんによるものです。作成時に添えられたコメントには『雑誌「ハーバードビジネスレビュー」93年〜20年の特集と記事タイトルから頻出語を抽出してワードクラウドを作成しました。』とのこと。

『ハーバード・ビジネス・レビュー』は、経営者から、ビジネスマン、研究者、ビジネスを勉強している学生まで幅広く読まれている雑誌です。日本語訳されたものを集めた日本版

レゴ®︎シリアスプレイ®︎は集団の中の多様性を掘り起こし、許容の文化をつくる

日本という国が、多様性に関する許容度が低い国だということと、その弊害はいろいろなところで語られています。

多様性に関する許容度が低い理由についてもいろいろな意見がでていますが、ではどう改善するか、という点に関してはあまり語られていないように思います。

男女比率のバランス改善や外国人採用などもしていかねばならないのはまちがいないでしょうが、人員構成比率の変化が起こるには数年から十数年の時間

1年の目標をモデルで表現する!

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドは本当に多様で、いろいろな使い方ができます。基本は対話のためのメソッドなので複数人で行いますが、応用をきかせば一人でも面白い使い方ができます。

私がもっとも気に入っている使い道のひとつが「目標を表現する」ことです。

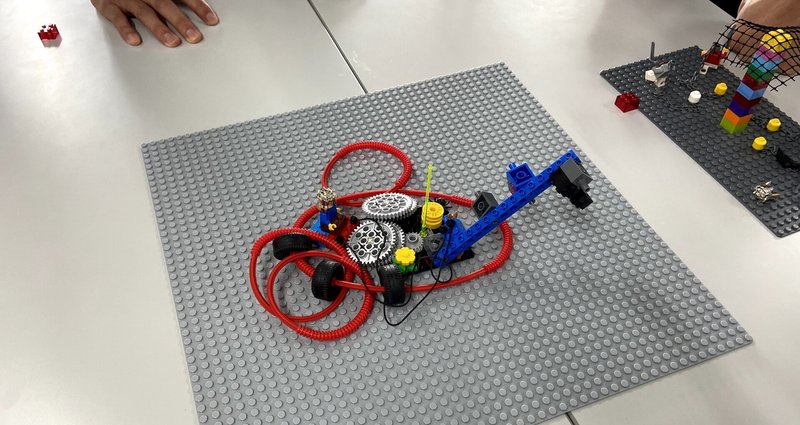

大きめのプレート(凸部分が32x 32のプレート)に、目指していきたいこと・取り組んでいる姿のイメージを表現していきます。

大きめのプレ