脳の自動運転モードを知る

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを学んだファシリテーターは日本だけで600人以上、世界では1万人に迫る勢いだと聞いている。

そのファシリテーターたちはお互いにネットワークを形成しており、日々、情報を交換しながらレゴ®︎シリアスプレイ®︎を活用したさまざまなプログラムを開発している。私にとっても学びの日々だ。

そんなネットワークの中で、One Build a dayというキャンペーンがLinked In を中心に始まっていて、ありがたいことに私もお誘いをもらった。

どういうものかというと...

1. 日中のお好みの時間(できれば会議や気が散らない5~10分程度の時間)で、レゴ®︎ブロックを準備する。

2. タイマーを1分にセットする。

3. タイマーをONにして、出来るだけ早く、考えすぎないように。手を動かしてただ作る。

4. 一分経ってタイマーが鳴ったら、作るのをやめる。ちょっと引いて、自分のモデルを見ながら、次の質問に答えてみる。「それは何を意味しているのだろう?」

非常にシンプルなワークだが、これがなかなか奥深いので、ぜひやってみてほしい。

※この意味の後付けに関してはレゴ®︎シリアスプレイ®︎のワークを体験しているとうまくできる(より深い意味が抽出できて楽しい時間になる)が、未体験であってもかまわない。作ったものに対して直感的に「何を表しているように感じるか」と問うて話してもらえればよい。

脳はかなりの部分で自動運転をしている

このワークが面白いのは、必ずと言っていいほど何かの教訓的な意味が浮かび上がるからだ(私の個人的体験)。

それを教訓にする理由のひとつは、そのモデルが脳が自動運転モードの下につくられていることにある。

「実際に何も考えずにただ作る」というのは、「脳は意識的に明確な指令を出す」というよくある考え方からみると矛盾している。矛盾しているはずが作れてしまうということは、脳は自動に判断している自動運転モードようなものが意識外にあるということを示している可能性が高い。実際に、意識に関する書籍は、そのような考え方を支持する解説が多い。

特に考えないで作ったモデルが、脳の自動運転モードの表れだとすれば、その作品を読み解くことは、自分の「特に考えずに行動している部分」を知ることができるということでもある。

チコちゃんではないが「ぼーっとしてる」中で進んでいることに自覚的になることが何よりも大事である。それが良くないとなれば変更を意識的に過ごしていけばいいし、それが良いことにつながりそうならば自然にまかせていけばよい。自然に任せる場合、自分には余力が生まれるので、新たな領域にチャレンジできることになる。

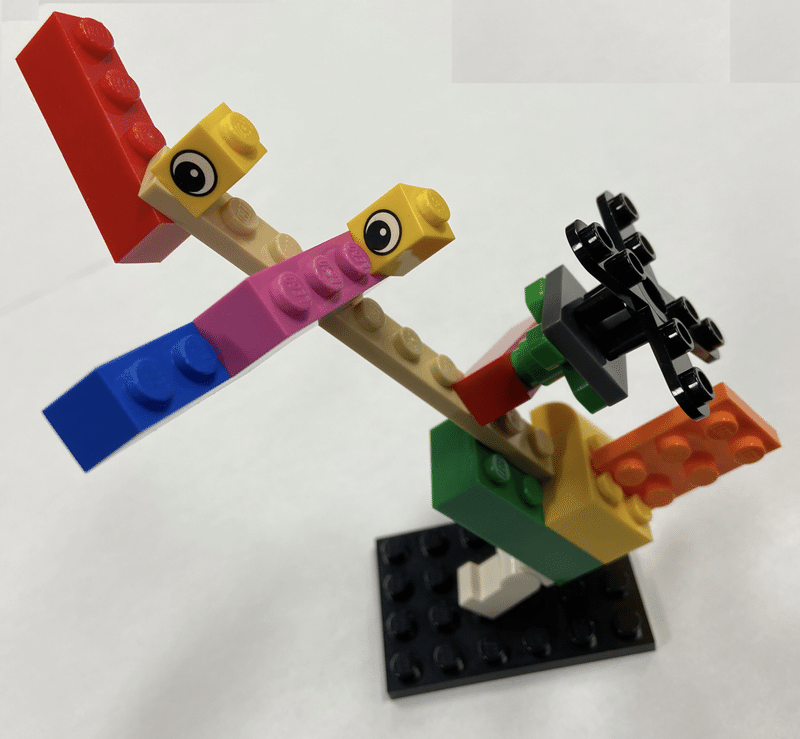

私の作品例から

上記の写真は、私が今日1分で作ったモデルである。本当に何も考えずに作ったが、見ているうちに、真ん中の回転するパーツが「嵐」、目玉のプリントがあるパーツから伸びているのが「新たな道」と感じてきた。

結果として「嵐のような試練の時期を経て、新しい道が見えてくる(You will see a new path after you go through a period of stormy challenges)」という意味が全体のなかで見えてきた。

「試練」は私が職場で直面する問題である。それは嵐のようであり、その中では非常に苦しい。そこを抜けることでしか見えない選択肢や次のアクションを信じ、嵐に果敢に飛び込んでいく自分がいることに気づかされた。今回は少し疲れ気味の自分に勇気をもらえるものとなった。

脳の自動運転モードに自覚的になることで、なんとなく進んでしまう後悔、「こんなはずでは...」という後悔は避けられる。それは現代社会に生きる私たちにとってすごく大切なことだと思うがいかがだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?