未来予測にレゴ®︎シリアスプレイ®︎を活用するとしたら(後編)

前回の記事では、未来予測の理論(のひとつ)に見られた「未来の生まれ方」についての見方と、未来を予測するときには、開放思考と集中思考をメリハリをもって繰り返すことが大事であることを指摘した。

今回の記事では、それをレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを使ったワークに具体的に落とすとどのような感じになるかについてのワーク設計構想の大枠を紹介してみたい。

未来予測ワークの大枠

(1)現在(A時点)にある未来につながる動き(皆が望み、研究が進んでいるもの)についてのモデルをブロックでつくる。

※この部分は、未来につながる要素を予習として参加者に事前にいろいろ調べてさせてからすると良いスタートが切れる。

(2)(1)のお互いのモデルの話を聞いて、自分が有能かつ十分な資金をもった起業家だったら次の時代(B時点)に何を作って残したいかをモデル(B時点モデル)にしてみる。その後、お互いに考えたことを十分に説明しあう。

※どのような現代の問題を解決するか(人々の欲望を満たすか)を明確にしながら説明してもらう。

※現代感覚で感じている制約にとらわれすぎず、どらえもんの道具を考えるぐらいの感覚でも十分だと思われる。開放思考を意識する。

※一つでなく複数思いつく場合には複数つくってもらう。

(3)(2)をふまえて次の時代(B時点)新たに生まれるであろう社会問題をモデルしてみる。その後、お互いに考えたことを十分に説明する。

※一つでなく複数思いつく場合には複数つくってもらう。

(4)(2)と(3)について、抵抗(実現を遅らせる)要因について、意見を交わす。どのような人がその未来技術に抵抗するだろうか。

※一度作ったモデルを排除する必要はない。なぜなら、それを望む気持ちがある限り、何らかの形でゆっくりでも前進すると考えられるからである。人類の希望として根強いの「不老不死」でさえ、老化遺伝子研究やサイボーグ化手術などによって、実現ににじり寄っている。

※集中思考をここで発揮してもらう。可能性の絞り込み(実現の遅れ)の可能性を考える。

(5)さらに次の時代(C時点)に意識をうつす。(1)に戻って以下、ステップを繰り返しながら未来へとイマジネーションを展開していく。

ワークの風景(イメージ)

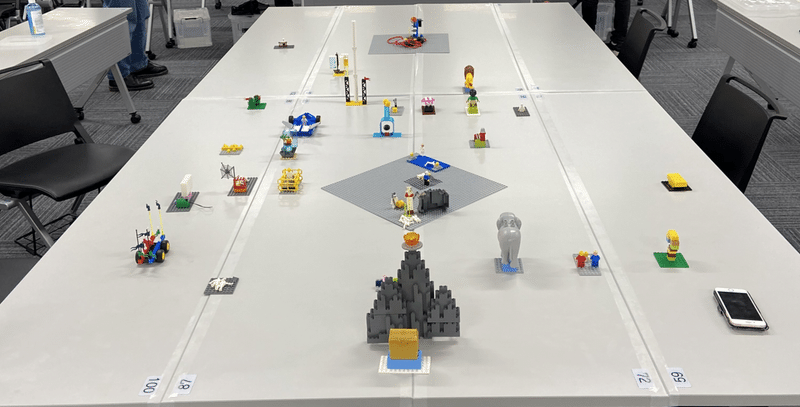

上記の大枠では、時間軸をすすめながら、新しい技術、新しい社会問題、抵抗勢力の相互作用、を考えて少しずつモデルを作って置いていく。以下のようなイメージで(1)から(5)を繰り返しながら、進んでいく。

この写真は、現代社会の本質モデル(中央菱形の形の上に表現されたモデル)をスタートとして、理想の社会モデル(画面奥の灰色の四角の上に表現されたモデル)に向かっている。

今回前半で紹介したものとは少し違うものの、時間軸の展開とともにモデルが増えていくという点でイメージが共有できればと思う。

ちなみにこの展開の仕方を、私は「絵巻物的展開ワーク」と勝手に名づけている。巻物を広げていくように、次に何が起こるかワクワクしながらイマジネーションを全開にしながら未来を展開していくからである。

まとめ

未来予測の理論のうち、未来を想像しながら創造していく部分について、レゴ®︎シリアスプレイ®︎は効果を発揮する。その想像についての厳密な検証については向いていない(ブロックを使ってはできない)が、どのような抵抗があるかの列挙についてはある程度、貢献できる。

未来予測における書籍(今回参考にしたのはエイミー・ウェブ『シグナル:未来学者が教える予測の技術』ダイヤモンド社 2017年)を読む限り、未来学者が最も力を発揮する「検証部分」は未来に対する具体的予想がそろった後である。

想像的・創造的な部分については、レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを使えば、未来学者ではない人でもできると考えている。

もうひとつ、私は、未来を考えることは、それを専門とする研究者ではなく(検証部分はさせたほうがよい)、一般の個人・団体・企業にしてもらいたいと願っている。

なぜなら、そのような人こそ、レゴ®️シリアスプレイ®️メソッドを使った未来予測ワークを通じて、未来を主体的に築くことへのコミットメントや重要であるとの理解を深めてほしいからである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?