#ローカル七十二候マラソン

寒露:第51候・蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)

晩秋ともなると、夜にあれほど鳴いていた虫たちの声が減る。

蟋蟀戸にあり、

虫の数が減って、合唱だった歌が独唱となり、その歌が侘しくさせるのだろう。

秋も、彼らの生も残り僅か。

離れていくから名残惜しい。

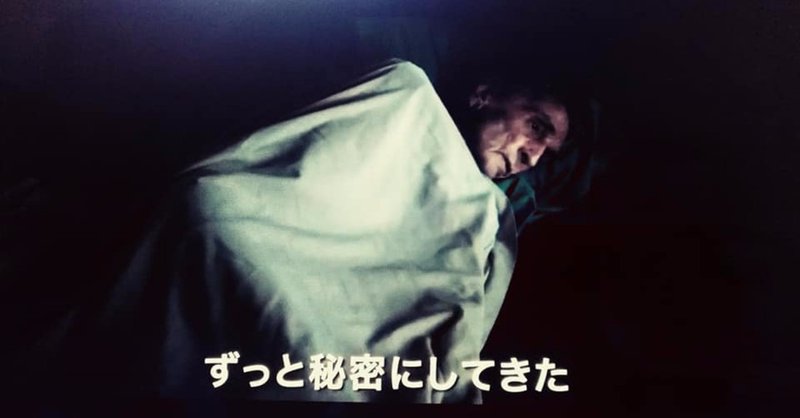

恋情は燃えるが、それを振り払って、引き剥がして生きていく。

「あき」はそうやって「あきらめていく」とき。「飽きる」も語源だともされるが、いずれにしても距離が「空いて」いく。

自分の何

寒露:第50候・菊花開(きくのはなひらく)

菊は寒空に開く。

小さな太陽のように。

デイズ・アイ。甘苦い香り。

実に晩秋から冬至まで、太陽は無数の菊に宿るのだ。だいたい冬至まで役割を果たしたら、今度は蜜柑や檸檬や、橙に宿るのだ、それが順番というものだ。

ミタマノフユの冬至までますます太陽の力が弱まる間、菊は咲く。寒い露に濡れそぼりながら、木枯らしに耐えてなお、芒や女郎花や、竜胆と競い、咲き続ける。

菊の花は、括られた花。括られたた

秋分;第47候・蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)

母の住む信州上田の市街地の一室から虹が見えた。

朝霧が太郎山方向から降りてきて街を覆うころ、雲の切れ間から射し込んだ日光がこの虹を見せてくれた。写真は一緒にこのエアビーに泊まった息子が撮ったもの。仕事で来ていた僕は一足早くこの部屋を離れたが、出る前にもっとうっすらとした虹が見えていた。わずかな長さの。虹の欠片のようで、とても淡かった。

子供が見たこの虹は、部屋からアーチ全体が見えたというからと

白露;第45候・玄鳥去(つばめさる)

渡りをする燕。4月の清明の頃、桜前線より早く列島にやってきて、

餌となる虫が減る晩秋に、子育てを終えて戻っていく。

もちろん個体差はあろうが、4000キロを渡ってくるという。しかも単独で。

帰りもそうなのだろうか。家族ができても。

新月に玄鳥が去る。

そうか、この前見たのは飛ぶ練習をしてたのか。ちょうど一ヶ月、いや二ヶ月ほど前か。

雨の降る日に、信州の里山を歩いていると「玄鳥の木」

処暑;第42候・禾乃登(こくものすなわちみのる)

みのり と いのり 不可分のペアのことば。

「いのり」は「準備」で「みのり」は「成果」。準備(いのり)に既に成果(みのり)があって、成果(みのり)の中に準備(いのり)があるという。(『面影日本 日本の本来と将来のために』 構成;松岡正剛 より)

居つく、斎く、禊して、じっと何かの音信を待つ姿。そうして聖なる言葉を伝える(「宣る」)のが「い のり」 。戒め、忌み籠りの「い」に「のる」がつく。何か

白露;第44候・鶺鴒鳴(せきれいなく)

秋も深まり、蜻蛉も赤くなり、木々も薄紅葉が目に付くようになった。

鶺鴒も恋の季節。美しい声で囀るのが聞こえてくる。高速道路を走りながら、窓をあけた一瞬に飛び込んでクロスしたその声にハンドルを握りながら嬉しくなった。現場である軽井沢までの道中2回ほどそれは起きた。

それにしてもこの鳥がいなかったら、日本の国土は生まれていなかったかもしれないから事は重大だ。

『日本書紀』では、不思議なことに、国

立秋;第39候・蒙霧升降(ふかききりまとう)

信州の山あいの集落。少年時代を過ごした場所から尾根を一つ超えたこの土地に、この頃なぜか惹かれ、帰郷すると立ち寄っている。「お姫尊(お姫様)」と地元で呼ばれる大岩があって、小さい頃遠足で行った。

下のお宮のお祭りに一度か二度来たことがあったっけ。小さい頃はたくさんある小さなお宮それぞれで秋祭りがあってとにかく行くのが楽しかった。ちょっとずつ雰囲気が違うし、中学生くらいになるとちょっと遠くに友達がで