レポート:「問いのデザイン」出版3年ちょっと記念企画―「探究」において問いをいかにデザインするべきか?(学校編/ビジネス編)

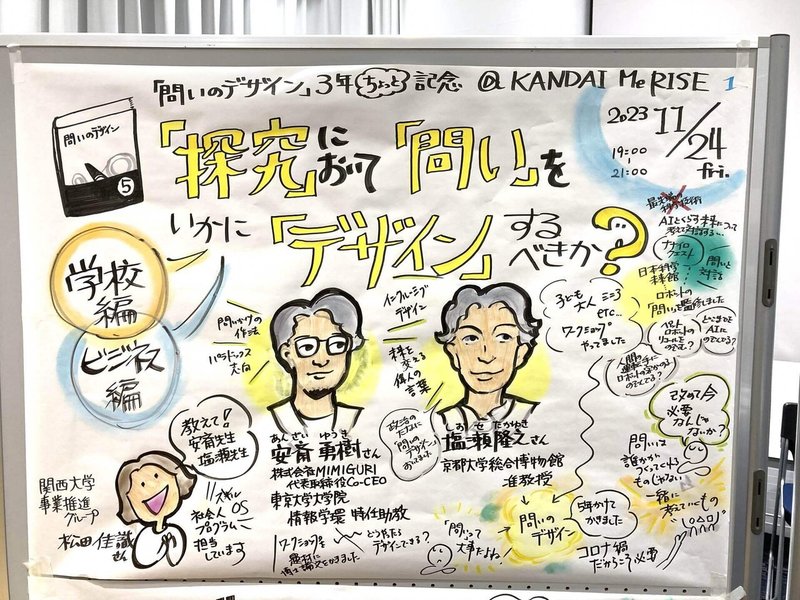

本記事は関西大学事業推進グループが主催した、安斎勇樹さん(株式会社MIMIGURI代表取締役 Co-CEO)と塩瀬隆之さん(京都大学総合博物館 准教授)が登壇された『問いのデザイン-創造的対話のファシリテーション』出版3年ちょっと記念企画のレポートです。

モデレーターを関西大学事業推進グループの松田佳織さん、当日のグラフィッカーを奥野美里さん、永阪佳世さん、サポートを谷芳明さん(おとん)が務められた本企画は、以下のように大きく4部構成で進められました。

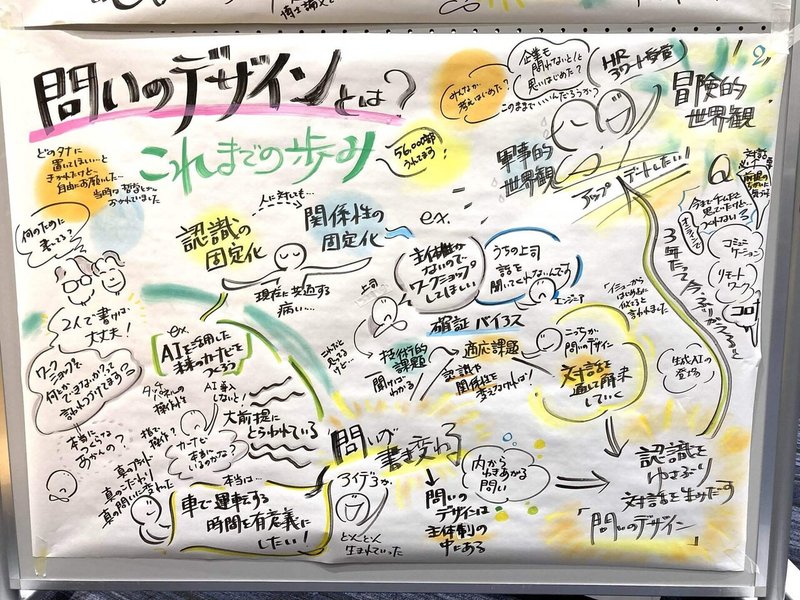

1.書籍『問いのデザイン』内容紹介と出版から3年で起こったこと

2.学校編-学校における「探究」の時間に求められている問いのつくりかた

3.ビジネス編-職場での「探究」が切り開く新たな事業とキャリア

4.振り返り

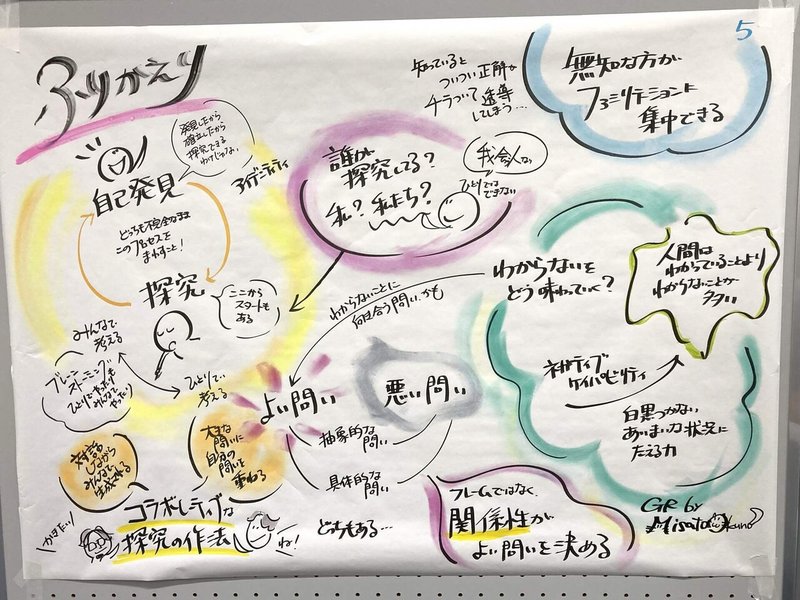

そして、当日のグラフィックは以下のようにまとめられています。(撮影・発信に際して了承いただきました)

なお、書籍『問いのデザイン』の内容に関しては、その全体像を安斎さんが紹介する10分程度の短めの動画も公開されています。

書籍を読み進めるための勘所を掴むには、こちらも参考にご覧いただくのが良いかもしれません。

今回の記録では、お二人が語られた中から特に印象に残ったポイントや、お話を伺う中で思い浮かんだこれまでの私自身の学びなどを交えてまとめていければと考えています。

本企画に際しての前提共有

『問いのデザイン』とは?

『問いのデザイン-創造的対話のファシリテーション』は、安斎勇樹さん(株式会社MIMIGURI代表取締役 Co-CEO)と塩瀬隆之さん(京都大学総合博物館 准教授)によって執筆され、2020年6月に学芸出版社から出版された書籍です。

塩瀬さんの元に出版社からの打診があり、当時の塩瀬さんが安斎さんに共著で書こうと声かけをしたのが2015年頃。その当時、安斎さんは博士論文に取り組んでいたとのことでした。

その後、お互いに忙しくなってしまったことや、『問いのデザイン』について、そもそもこの本を通じて何を書きたかったのか?どのような切り口で書けば良いのか?どのように体系化し、論を構成できるのか?などの難しさもあったため、出版が2020年になったというお話がありました。

2020年に出版された本書は、日本の人事部「HRアワード2021」書籍部門にて最優秀賞を受賞し、2023年現在までに5.6万部に達し、中国語版出版の決定するなどベストセラーとなっています。

『問いのデザイン』に関して、著者であるお二人はこれまでにも継続に情報発信と対談を行われています。

執筆中の期間には安斎さんがご自身の記事にて『なぜ「問いのデザイン」なのか』について紹介されているほか、登壇者お二人での公開出版会議や研究会などのイベントも行い、本書もまた生成的に生まれるような実験をされていたとのことです。

さらに、2020年6月には著者お二人による出版記念ライブの実施、

2021年9月には日本の人事部「HRアワード2021」の入賞記念対談の開催、

10月1日を「と(10)い(1)=問い」とかけて「大切な問いに向き合う日=問いの日」とし、日本記念日協会による認定を受けて正式な記念日に登録されるなど、「問い」に関する取り組みを継続されてきました。

以上、今回の『問いのデザイン』出版3年ちょっと記念企画に至るまで、上記のようなプロセスを追うことができました。

ファシリテーションとは?

『問いのデザイン』ではファシリテーション、ファシリテーターという用語も扱われているため、あらためてこれらの用語についても見てみましょう。

『ファシリテーション(facilitation)』は、「促進する・容易にする」を意味する動詞・ファシリテート(facilitate)の名詞形です。

『ファシリテーションとは何か―コミュニケーション幻想を超えて』を引いてみると、ファシリテーションには以下のような定義が用いられています。

人々が集まって、やりとりをしながら共同で何かを行うときに、コミュニケーションの場を保持し、そのプロセスに働きかける取り組み・仕組み・仕掛け

一般的には、参加型・体験型のワークショップの進行役がファシリテーターと呼ばれ、彼らが行う仕掛け・取り組みなどを指して「ファシリテーション」と称されることが多く、そのような認識をされている方も多いかと思います。

また、日本におけるファシリテーションの広がりにおいて、中野民夫さんの存在は欠かせません。

中野民夫さんが2001年に出版した『ワークショップ』は、それまでさまざまな業界・領域で実践されていたものの、体系立てて説明されていなかった参加型・体験型プログラムである『ワークショップ』、それらの担い手である『ファシリテーター』、そして『ファシリテーション』を広く日本に知らせることとなりました。

その中野民夫さんは、『ファシリテーション』について以下のように述べています。

明るい兆しが広がっている。

環境、社会、経済、どこをとっても危機だらけのこの時代に、いや危機が深刻だからこそ、なんとかしなければという人々の意識と行動が、ふつふつと湧き出してきている。

(中略)

様々な問題は複雑に絡み合い相互に関連していて、簡単な解決策などない。誰か特定のリーダーや専門家や先生が、すべてを一気に解決してくれることも残念ながらありえない。だからこそ、様々な現場を懸命に生きる私たち一人ひとりが、孤立しないで集い合い、問い合うことが、出発点になる。力を生み出していくきっかけになる。それぞれの思いや知恵を率直に出し合い、刺激し学び合う。理解を深め、共感し、新たな解決策と結びつける。 そして行動し、振り返り、改善しながら前に進み続ける。人々の参加を大事にしたこのような動きが確かに広がっている。

そして、このような場をつくり、人々の参加を促進し、対話を育み、学びや創造を容易にする技法が「ファシリテーション」なのだ。

2001年に中野民夫さんによる『ワークショップ』の出版、2003年に堀公俊さんらが発起人となって日本ファシリテーション協会(FAJ)の設立と、日本国内における現代的な形でのファシリテーションの普及・広がりは20年近くの歩みが存在します。

ところで、中野民夫さんと今回の企画の登壇者である安斎さんは2019年に以下のようなご縁があったとのことです。

最近の話ですが,2019年の春から夏にかけて、安斎勇樹さん(東京大学大学院情報学環特任助教・株式会社ミミクリデザイン代表取締役)と本書の共著者でもある中原淳さん(立教大学経営学部教授)と,「ワークショップスピリット」という企画をご一緒しました。

安斎さんたちが以前出した『ワークショップデザイン論』(山内祐平・森玲奈・安斎 勇樹著,慶應義塾大学出版会,2013)が出たときに,ワークショップの本だけど,僕の本を参照してないようだし「ああちょっと違う世界なのね」と思っていました。ところが,今回一緒に仕事をして初めて聞いたのですが,実は安斎さんたちの「仮想敵は中野(2001)のあの図で,あれを超えるものを作ろう」としていたそうです。(中略)安斎さんからそんな話を聞いて,かなり嬉しかったです。

探究とは?

本企画中では「探究」、特に教育現場や学校における「探究」が大きなテーマとして扱われました。

文部科学省による「総合的な学習(探究)の時間」は以下のような説明がなされています。

総合的な学習(探究)の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしていることから、これからの時代においてますます重要な役割を果たすものである。

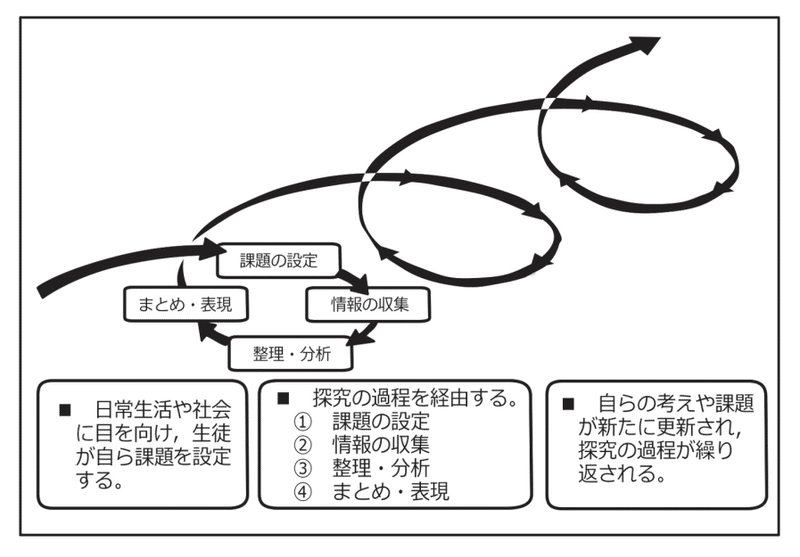

また、「探究的な学習における児童・生徒の学習の姿」として、文部科学省は以下の図のような一連の学習過程を示しており、課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現の4つのプロセスが含まれるものとしています。

学校教育の場面における「探究」は、「総合的な学習の時間」の中に位置づけられた「探究的な活動」といった表現などに遡ることができます。

2008年(平成20年)1月17日の中央教育審議会答申『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について』では、以下のように表現されています。

総合的な学習の時間については、その課題*2 を踏まえ、基礎的・基本的な知識・技能 の定着やこれらを活用する学習活動は、教科で行うことを前提に、体験的な学習に配慮 しつつ、教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習、探究的な活動となるよう充実を図 る。このような学習活動は、子どもたちの思考力・判断力・表現力等をはぐくむととも に、各教科における基礎的・基本的な知識・技能の習得にも資するなど教科と一体となって子どもたちの力を伸ばすものである。

総合的な学習の時間のねらいについては、小・中・高等学校共通なものとし、子どもたちにとっての学ぶ意義や目的意識を明確にするため、日常生活における課題を発見し 解決しようとするなど、実社会や実生活とのかかわりを重視する。また、総合的な学習 の時間においては、教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習、探究的な活動を行うことをより明確にする。

その後、学習指導要領の改訂により、2020年から小学校で、2021年から中学校で、2022年から高校での新しい学習指導要領が実施されました。

これにより、特に高校における「総合的な学習の時間」は「総合的な探究の時間」へと置き換わり、新たに6つ「探究」と名のつく科目が新設されました。新設された6つの科目とは、「古典探究」「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「理数探究」「理数探究基礎」です。

『問いのデザイン』について

以上、本企画を読み解くための前提条件を共有してきましたが、ここからは当日の内容に踏み込んでまとめていきます。

『問いのデザイン』出版以降の反響や、その変化は?

まず、お二人からは本書の出版されたタイミング(2020年)についてお話を伺うこととなりました。

執筆開始から5年。書き上げられた際、世界はコロナ禍に見舞われており、お二人がこれまで実践されてきたワークショップなどは対面での実施が難しいなどの状況でした。

出版時期を見合わせようかという考えもあったものの、コロナ禍に見舞われている「今だからこそ」と出版を決められたとのことです。

出版時点では編集者さんにどの棚に置いて欲しいなどの話も特に明示的に話しておらず、当時はデザイン思考、デザイン経営といった手法・哲学群が流行していたため、教育、哲学の棚に置かれることも多かった、というのがお二人のお話でした。

しかし、HRアワード受賞以降、人材育成、組織開発などの領域で注目が集まるようになった、とのことです。

さらに近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場してきたことにより、AIへのプロンプトの作成、私たち人間としての役割に対する問いなど、新たな局面を迎えつつある、というのが昨今の『問いのデザイン』を取り巻く状況とお二人はお話されていました。

このような流れを受けて、著者のお二人は今年9月に『生成AI時代に必要な「問い」のデザイン力を磨くには?』というテーマで対談されています。

本書が挑戦する、現代社会の2つの病

生成AI時代という新たな時代が到来しつつある現在、あらためてこの本が何を伝えようとしているのか?どのようなテーマに向き合っているのか?について安斎さんはお話されていました。

曰く、現代に共通する2つの病。「認識の固定化」と「関係性の固定化」という2つの病に、問いを通して立ち向かっているのが本書だ、とのことです。

2つの病について、安斎さんは『問いのデザイン』の書籍内や上記CULTIBASEの掲載記事でも紹介されている事例である、ある自動車メーカーの「カーナビ」を開発する部署のプロジェクトをファシリテートした際の事例を紹介してくださいました。

その部署ではトップの指令によって「人工知能(AI)を活用した未来のカーナビ」のアイデアを考える企画会議を繰り返した後、安斎さんに相談が来たというのです。

安斎さんご自身は運転免許を持っておらず、車に搭載されるカーアクセサリーに関しても詳しくなかったため、その必要性や利便性についてもイマイチしっくりこなかった様子。

『そもそも、なぜカーナビを作りたいのですか?』と率直に問い直した時、『自分たちは、別にカーナビを作りたいわけじゃない。生活者に”快適な移動の時間”を提供したいのだ!』と返って来たというのです。

その瞬間、安斎さんもチームも「これだ!」と発想の転換が起こったと言います。

このような状態に陥ってしまう要因として考えられるのが、現代に共通する2つの病。「認識の固定化」と「関係性の固定化」です。

認識の固定化:

当事者に暗黙のうちに形成された認識(前提となっているものの見方・固定観念)によって、物事の深い理解や、創造的な発想が阻害されている状態

関係性の固定化:

当事者同士の認識に断絶があるまま関係性が形成されてしまい、相互理解や、創造的なコミュニケーションが阻害されている状態

関係性の固定化は、組織内の上司と部下、営業と技術者などの関係性の中で、相手に対する一方的な思い込みによって分断が起こり、共通したコミュニケーションのパターンに陥っている状態です。

認識の固定化について、さらに一歩踏み込んで安斎さんはロナルド・ハイフェッツ(Ronald A. Heifetz)が提唱した、技術的課題(Technical Problems)と適応課題(Adaptive Challenges)について言及されました。

物事にはやり方・解き方がわかっていれば解決できる技術的課題(Technical Problems)と、互いの認識や認知、関係性が変化しなければ解くことができない適応課題(Adaptive Challenges)があり、そもそも私たちが解決しようとしている課題に対して、その解決に即した適切なアプローチを取れていない場合もある、というのです。

適応課題については、安斎さんとミナベトモミさん(株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO)が対話されている動画も公開されています。こちらもどうぞご覧ください。

上記のような2つの病は組織の課題に限らず、社会の課題……例えばコロナ禍は結局、何が課題なのか?どうすれば解決していけるのか?についても再解釈や問い直しを行うためにも応用可能であり、出版から3年が経った『問いのデザイン』の重要性はより一層高まっていると考えられます。

軍事的世界観から冒険的世界観へ

『問いのデザイン』が社会に問いかけるものの補足として、安斎さんは『軍事的世界観』から『冒険的世界観』への移行というものがありました。

現在の私たちの組織、社会の制度づくりは『軍事的世界観』に大きく依拠したものであり、それは戦略、戦術といった言葉に現れたり、かつては軍隊の兵士の育成に用いられ、現在は子どもたちに対して提供されている画一的な教育といったものに現れます。

世界観や思想、価値観の変化が私たちに影響を及ぼす、というのはこれまでにもさまざまな形で提唱されています。

元日産自動車で静岡大学大学院教授を務められていた舘岡康雄さんは、私たちのいる社会は結果を重視するリザルトパラダイム(Result Paradigm)から、過程を共有しながらイノベーションが起こるプロセスを重視するプロセスパラダイム(Process Paradigm)に移行しつつあり、その後、人々や組織の互いの振る舞いが連鎖し、未来が生成されるコーズパラダイム(Cause Paradigm)に至ると説いています。

また、2018年に出版され、日本の人事部「HRアワード2018」経営者賞を受賞した『ティール組織』もまた、パラダイムによる経営やマネジメントのあり方の変化を示した一例と言えるかもしれません。

時間軸と規模をさらに大きく取れば、17世紀から19世紀まで隆盛を誇り、産業革命を後押しした『機械論的世界観』から、20世紀以降に生まれた『全体論的・生命体的世界観』へのパラダイムシフトも見ることができます。

ある原因がある結果を生み、その連鎖によって世界が成り立っており、その価値観が人を道具的・機械的に扱うことにもつながった『機械論的世界観』から、世界に存在するさまざまな構成要素はシステムとして有機的につながっているとする『全体論的・生命体的世界観』へのパラダイムシフトが20世紀初頭の量子力学の発展を契機としてもたらされました。

安斎さんからは、兵力を率いていかに敵国に勝利するか?を突き詰めてきた『軍事的世界観』から不確実な世界で価値を探究する『冒険的世界観』へのパラダイムシフトが現在起こりつつあり、これまで通りのやり方が既存のパラダイムのもとの制度ではうまくいかなくなりつつある、ということもお伝えいただきました。

以上、『問いのデザイン』に関する前置きを踏まえ、教育現場にどう本書を活かすのか?という学校編、ビジネスの現場にどう活かすのか?という学校編に進みます。

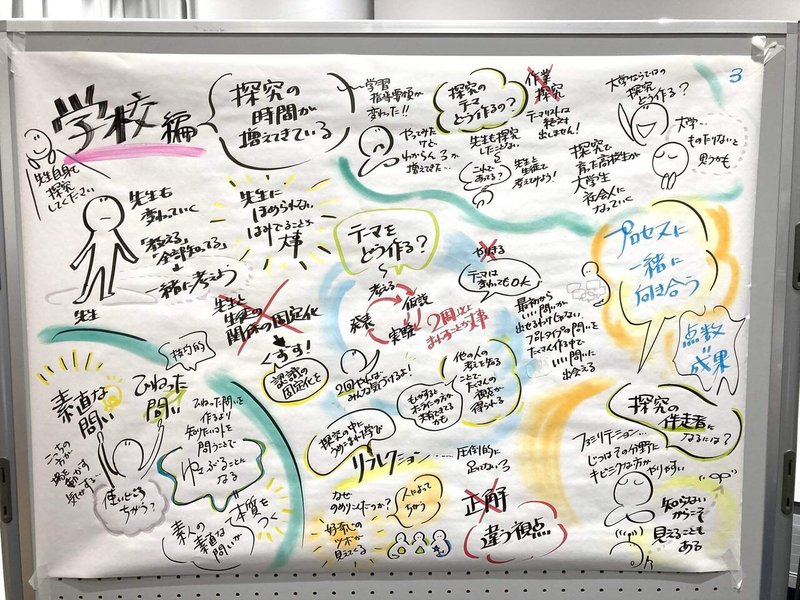

学校編

探究学習と今後の教育、人材育成

学校編ではまず、安斎さんが『この一年で急に探究授業の問い合わせが増えているんです』というお話から始まりました。

これに対して、塩瀬さんは以下のようにお答えされていました。(厳密な文字起こしではありません)

まず、学習指導要領の改訂ということがあり、「探求」を「しなきゃいけない」状況になりました。高校の授業でもあらゆる科目に「探究」とつき、あらゆる高校で「しなきゃならん」という状況になったのです。

そうして、先生たちもわからないなりに「やってみよう」と一年やってみて、「あれ?探求ってなんだっけ?」となったのかも。一周やって見たものの、余計わからんということになったのでは?

私のもとにも問い合わせが来ますが、その種類は大きく2つ。

テーマをどう決めさせれば良いのか?

この方法で良いのか?

です。

中教審や施政者としての思いは、「自分の興味関心から探究を始めること」「興味関心を広げる時間を持ち込みたい、増やしたい」といったものであったはず。

先生も探求したことがない場合もありますが、先生も含めてやってみてください。一緒に探求しましょう、というスタンスでお答えしていますね。

また、これに関連して塩瀬さんは、3年後、やがて大学は「探究」授業を経験した学生を初めて迎えることになるということ、さらに4年後には初めて「探究」授業を経験し、大学で学んだ新入社員を企業が受け入れることになるということをお話されており、教育施策が長い時間軸で企業にも影響してくることを示されていました。

先生側の認識・関係性の固定化をどう崩すか?

続いて、モデレーターの松田さんからは『学校特有の探究に関するつまづき、苦労はあるのか?』と投げかけられ、これにも塩瀬さんがお答えされていました。

曰く、高校の先生からこんな質問が来たと言います。

『私は生徒たちの探究するテーマについて、中途半端な知識しか持っていません。だから、生徒に答えられないのです。どうすれば良いのでしょうか?』

これに対して塩瀬さんは、

『先生に褒められたら負け』

という表現をされていたのが印象的でした。

上記のような質問は先生の中に、『教師は生徒の質問に対して全部を知っている人でなければならない』という価値観が潜んでおり、その価値観のもとで生徒に接すると『生徒に教えよう』というスタンスになってしまいます。

そして、『先生に褒められる』ということは、その生徒さんの探究は『先生の知っている範囲内に収まっている状態』であることの証左です。

安斎さんは、車やカーナビに詳しくない状態で先入観に捉われない視点から率直な問いを発することができました。

そして、先生自身も正解を知っていないといけないという呪縛から逃れることで、年長者としての異なる視点や意見を提供するという形で生徒たちの探究に貢献できるかもしれません。

このような認識・関係の固定化を崩し、先生自身も探究に参加できるということが「探究」の最大の効果を生むのではないか、とのことでした。

創造社会の到来と学びのあり方の変化

ここまでお話を伺う中で浮かんできたのは、市川力さん(一般社団法人みつかる+わかる代表理事)と井庭崇さん(慶應義塾大学総合政策学部教授)が提唱された『ジェネレーター』でした。

『ジェネレーター 学びと活動の生成』の中で、共著者である井庭さんはここ100年の社会の変化を、3つの「C」というアイデアで言い表しています。

Consumption(消費):消費社会

1920年代〜、よいモノ・サービスを享受することが生活・人生の豊さを表す。物質的なモノに重点が置かれる時代。

Communication(コミュニケーション):情報社会

1990年代〜、インターネット・携帯電話の普及。リアル、オンライン問わず良い関係性、社会的(ソーシャル)な関わりが人生の豊かさとされる時代。

Creation(創造):創造社会

2010年前後〜、自分で何をつくっているか・どのようなつくることに関わっているかに重点が置かれる。創造的な方向へと人々の関心が向かう時代。

そして、この時代の変遷に対応するように、必要とされる学び・教育の担い手のあり方も変化すると述べています。

曰く、消費社会においては知識・スキルを教える/教わるという関係性を結ぶティーチャー、インストラクター、あるいはトレーナーが尊ばれていましたが、情報社会、創造社会へと移行するにしたがってコミュニケーションの促進を促すファシリテーター、創造的な学びのプロセスに自らも参加するジェネレーターの存在が必要とされてくる、というのです。

講師や指導者といった正解を教える・伝える立場から、支援者や助産師のような相手側に寄り添い、生まれてくるものを尊重し、促す立場へ。

学び手は、一方的に与えられたものを受け取るのではなく、自ら問い、探求し、協働し、新しいものを作り上げていく存在へ。

『問いのデザイン』著者のお二人のお話も伺いながら、このような考え方もまた、時代の移り変わりを象徴して生まれてきていると感じられました。

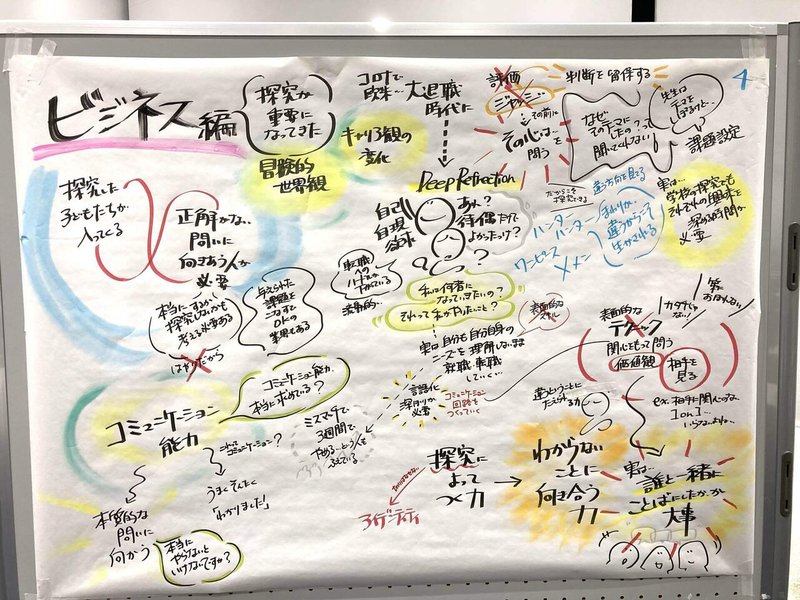

ビジネス編

コロナ禍に高まった『問いのデザイン』への注目

まず、ビジネスの文脈で『問いのデザイン』について考えるとき、日本の人事部「HRアワード2021」最優秀賞の受賞は欠かせない視点です。

本書は2020年に出版され、2021年に賞を受賞するというコロナ禍の最中にビジネスの領域で注目が集まった書籍でもあります。

これについて塩瀬さんは、『企業側も問わねばならないと思ってなかったのでは?』とお話されていました。

そして、世界がコロナ禍に見舞われたことにより、本書の副題である『創造的対話のファシリテーション』や『対話』の意味合いも変わってきたのかもしれない、とも続けられていました。

コロナ禍において、ビジネスの世界ではリモートワークの拡充やリアルとオンラインのハイブリッドでのコミュニケーションの必要性が増しました。

コロナ禍以前には、飲みニケーションなど含めそれなりにでもできていたと感じていた職場間のコミュニケーションやチームづくりも、緊急事態宣言の発令、完全なオンラインのみのコミュニケーションなどを経ると『実はできていなかった』『こんなにもできないのか!』と感じられた方も多かったのかもしれません。

そんな時、チームとしての境界線や認識が崩れたり、そもそもチームづくりが難しい、できない、ということも増えたのかもしれません。

当たり前の前提が崩れてしまった時に、どう動けば良いのか?

同じ事象を見て、こうも受け取り方、見方が異なるのか?

このように、価値観の違いや普段見えていなかった前提の違いを擦り合わせないと、コトが前進しないという状況に直面した時、『問いのデザイン』の注目度が上がったのではないか?とも考えられそうです。

世界的な内面の変容と働き方の流動化

続いて取り上げられたのは、人々のキャリア観の変化です。

コロナ禍以前にも人生100年時代という表現や、リスキリングといったトレンドはありましたが、コロナ禍はさらに人々のキャリア観に大きな影響を与えました。

安斎さんは、コロナ禍に見舞われた時期は歴史上、類を見ないほど人が会社を辞めた大離職時代であったことに言及しつつ、社会の大きな変化により人々に働き方、生き方に関するディープリフレクション(深い内省)が起こったのではないか?とお話されていました。

コロナ禍に見舞われたことで発展、拡充されたオンラインコミュニケーションのツールや、それらを用いた働き方、ライフスタイルなども、一部の人々の離職の後押しになったようです。

これらを踏まえ、安斎さんは組織による「社会的価値の探究」と個人の「自己実現の探究」をいかに整合させていくか?が重要であり、『会社はこれから探究の場になっていく』とお話されていたのが印象的でした。

それらを探究する際、以下の問いのような形を取ります。

・組織のパーパスと個人のパーパスをいかに整合させていくか?

・私は何者になっていきたいのか?

・なっていきたい私と、この組織の方向性は重なっているのか?

企業と探究という文脈において、塩瀬さんは『そもそも必要があるのか?』を問うことの重要さをお話されていました。

企業に求められるスキルの上位に「コミュニケーション能力」があるが、求めているコミュニケーション能力とは、「上司の曖昧な指示について慮り、忖度し、答えを出してくれる能力」ではないか?

1on1は一対一になって座ることだ!とだけ考え、ちゃんと相手の言動に関心を持てているか?聞き出した言葉を記録して評価に反映することに注力し、誘導的・支配的なコミュニケーションになってはいないか?相手や自分が目に見えていない部分に光を当てるような態度で臨めているか?

流行りの方法論に乗っかっているだけで、本来自分たちの組織、業種、業態には必要のない施策を打ってはいないか?本当に自分たちは探究を求めているのか?

以上のような考え方を踏まえつつ、既存事業のアップデートをする時、それを問い直し、作り直すときに探求手法は役立てると塩瀬さんは結ばれていました。

VUCAもまた軍事的世界観の産物か

現在の社会情勢を表す単語としてVUCAというものがありますが、これに関しても一度その前提を疑ってみようと思います。

VUCAは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を並べた用語であり、不安定で不確実、複雑で曖昧な社会情勢を意味するものです。

しかし、少し調べてみると元々は1987年にウォーレン・ベニス(Warren Bennis)とバート・ナナス(Burt Nanus)の戦略的リーダーシップ理論から、アメリカ陸軍士官学校のカリキュラムにて初めて使われた用語だったことがわかります。

1987年当時は冷戦終結以降の、軍事的・経済的・社会的に不安定で不確実、複雑で曖昧な多国間世界をイメージする必要がありましたが、現在ではビジネスの領域においてネットワーク化とグローバル化、技術革新に伴う流動性、変動性の高い社会を指してVUCAと表現されるようになりました。

こうしてみると、このVUCAという表現もまた、安斎さんの仰っていた軍事的世界観の産物であると考えられるかもしれませんね。

振り返りの時間

『探究とアイデンティティは切り離せない』

振り返りにおいても主に扱われたテーマは「探究」でした。

特に、個人の探究について多く時間が割かれていましたが、その中で安斎さんがパッと仰られていたのが『探究とアイデンティティは切り離せない』というこの言葉でした。

技術的課題(Technical Problems)として直面するさまざまな問い、課題、テーマであれば『誰が早く辿り着いたか?』『誰が正確に辿り着いたか?』を重視し、解決のために必要な能力、スキルを整えることで対処することが可能です。

しかし、現在私たちの多くが直面しているのは適応課題(Adaptive Challenges)と呼ばれる、明確な答えがわからず、関係性や文脈も複雑で認識や捉え方の変化、相互作用の中からでしか解けないものが多く、そこに直面したときに問われるのは『なぜ、それに取り組むのか?』という問いです。

探究がうまくいかないという人も、自分が何か好きか?を問われたら全員が答えられます。

では、さらに以下のように問われたらどうでしょうか?

・なぜそれが好きなのか?

・そこにはどういう傾向があったのか?

・どういう体験が楽しいと感じるのか?

そこには自分独自の探究のツボがあり、まさに自分らしさや『アイデンティティ』が関わってきます。

そして、それは答えが明確なものに正解を出すアプローチと向き合い方ではなく、明確な答えがなく、自分自身の変化と共に答えやテーマすらも変わっていくものです。

ただ、「探究」の最中では時にモヤモヤや、すぐに答えが出ない状態に留まり続け、粘り強く取り組む姿勢が必要になります。

そんな時に重要になる能力・姿勢として取り上げられたのが、ネガティブ・ケイパビリティでした。

ネガティブ・ケイパビリティ

ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)とは、英国の詩人ジョン・キーツ(John Keats)が生涯に一度だけ使ったとされる、「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力」を意味する言葉です。

この言葉は、同じく英国の精神科医のウィルフレッド・R・ビオン(Wilfred Ruprecht Bion)に再発見され、現在では「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」、「負の力」といった表現で、文学、精神医学の領域を超えて、ビジネスの分野でも注目されるようになりました。

キーツはネガティブ・ケイパビリティを説明するときに、シェイクスピアはネガティブ・ケイパビリティを備えていた、と兄弟に当てた手紙に書いています。

さらにキーツは、詩人そのものについて以下のように述べていました。

詩人はあらゆる存在の中で、最も非詩的である。というのも詩人はアイデンティティを持たないからだ。詩人は常にアイデンティティを求めながらも至らず、代わりに何か他の物体を満たす。神の衝動である産物である太陽や月、海、男と女などは詩的であり、変えられない属性を持っている。ところが、詩人は何も持たない。(中略)自己というものがないのだ。

これはつまり、シェイクスピアはそのようにアイデンティティを持たない曖昧な状況下においてもネガティブ・ケイパビリティを発揮して留まり続けたからこそ、後世に遺る創造的な作品を生み出すことができたのだ、とキーツは述べたかったのかもしれません。

そして、精神科医であるビオンはこのネガティブ・ケイパビリティを治療者と患者の関係性の中で保持し続けることで、人と人との素朴な、生身の交流が生まれると説いたのでした。

このようにネガティブ・ケイパビリティは詩人としての創造的な活動という範囲から、人と人との関係性の中の曖昧さ・不確かさについて応用され、現在ではビジネス、プロジェクト運営の領域おいても注目が集まりつつあります。

企業や政府などの問題解決プロセスのオーガナイザー兼ファシリテーターとして世界的に活躍するアダム・カヘン氏(Adam Kahane)も、ネガティブ・ケイパビリティについて以下のように言及しています。

進むべき道を創造的に見つけるために必要な行動原則は、何かを試し、一歩下がって結果を見てから、それを変更する、というのを何度も何度も繰り返すことだ。(中略)このように仕事をするには、まだ不十分でまだ不完全な結果(「自分は失敗者だ!」)を怖がらずに、あるいは執着(「これが正しいに違いない!」)せずに見ることができなければならない。こうなってほしいことではなく、実際に起きていることに向かって存在する必要があるのだ。また、いつ、どういう成り行きになるかも、成功するかどうかさえもわからない葛藤のある、不快な状況でも心の平静を保てなければならない。詩人のジョン・キーツは、これを「ネガティブ・ケイパビリティ」と呼び、「短気に事実や理由を求めることなく、不確かさ、不可解さ、疑惑がある状態に留まれる能力」と定義した。

そして、このネガティブ・ケイパビリティは「探究」においても重要な役割を果たすものと考えられます。

相互作用:実践と振り返り、自分と他者との対話

これまで、「探究」は自分自身のアイデンティティとは切り離せない、ということを見てきました。

そして、自分はなぜそれに興味があるのか?取り組むのか?について深めていくと、独自の探究のツボがあり、それは他の人との違いやコミュニケーションによっても促進されます。

これは『問いのデザイン』執筆の際もそうであり、著者のお二人はまずお互いに「どんなことに取り組んでいるのか?」を問い合うところからはじめ、執筆中も「我々は何をしているのか?」を何度も問いながら進めてきたとのことです。

その最中で、問いに関する重要なポイントでもある以下2つの問いが浮かんできたとお二人は話されていました。

・投げかけられた「問い」に向き合える関係性があるのか?

・投げかけられた「問い」に向き合える段取りがあるのか?

また、「問い」に向き合える関係性、段取りについては、

『まず、一人でテーマに向き合う時間を設けること』

『一人ひとり別々の人として持つそれぞれの目的と、違いを持ち寄って共同で探究したい!などの同じ目的を持ち合わせて集うこと』

この2つを塩瀬さんは強調されていたように思います。

最後に安斎さんは、『本に書けてないこともいっぱいあるな』と前置きされ、集団的な探究の場、対話しながら集団的に問いが生成されたり、誰かの問いに自分の問いを重ねてみたりといったプロセス、問いのコラボレーティブな探求など、まさにここから探究が始まるようなワクワクするテーマをお話されていました。

以上、当日お二人が語られた内容から少し私自身の探究も膨らませつつ、『問いのデザイン』出版3年ちょっと企画についてまとめてきました。

このまとめが皆さんの探究に少しでも貢献できれば幸いです。

さらなる探求のための関連リンク

問う行為そのものを肯定し、問いを味わって楽しむ方法を伝えたい。京都大学総合博物館准教授・塩瀬隆之さん

問いこそが答えだ! 正しく問う力が仕事と人生の視界を開く

問いかける技術―確かな人間関係と優れた組織をつくる

サポート、コメント、リアクションその他様々な形の応援は、次の世代に豊かな生態系とコミュニティを遺す種々の活動に役立てていきたいと思います🌱