- 運営しているクリエイター

#コミュニケーション

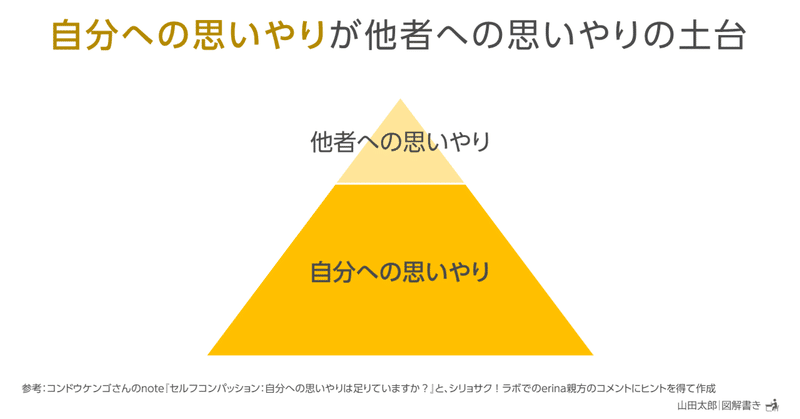

【図解2007】「自分への思いやり」が他者への思いやりの土台

【ピラミッド型】他者を思いやるのはすばらしいことだが、それを無理なく続けるには自分自身の心と体が安定していることが必要。

そして、自分自身の安定には自分への思いやりが不可欠。

自分への思いやりが、他者への思いやりの土台になる。

2/19に投稿した「『大切な人と同じように』自分を思いやる」図解をきっかけに生まれた図解です。

この図解noteをある知人が読んでくれ、下のような感謝のコメントをく

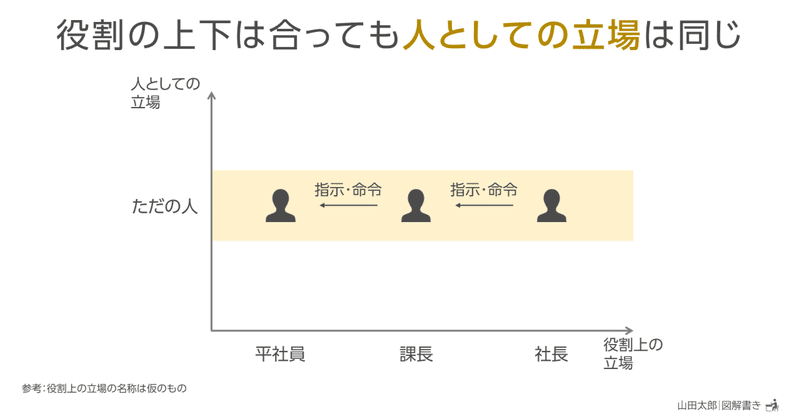

【図解1993】役割の上下は合っても「人としての立場」は同じ

【グラフ型】仕事などで、社長、課長、平社員など役割上の立場の上下があっても、人としての立場はみな同じ「ただの人」。

仕事などを円滑に進めるためにも役割上の立場は尊重した方がよい。

しかし、相手の役割上の立場が自分より下だから人としてあなどっていいわけではないし、逆に相手の役割が上でも自分が過剰にへりくだる必要もない。

役割の上下は合っても「人としての立場」はみな同じ。

役割上の立場と人として

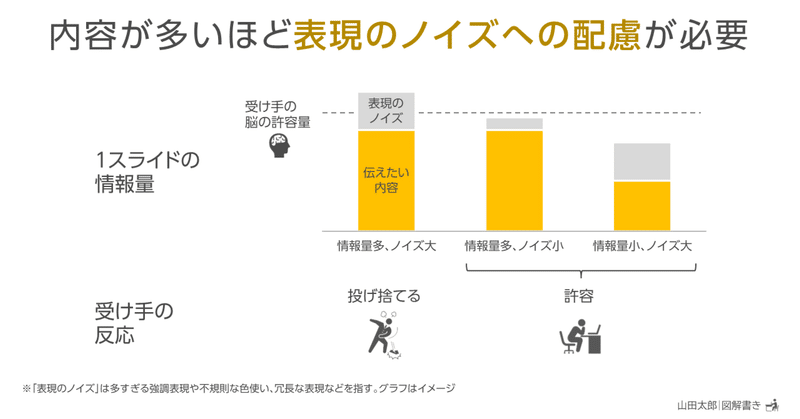

【図解1916】内容が多いほど「表現のノイズへの配慮」が必要

【グラフ型】1つのスライドの中で伝えたい内容が多ければ多いほど、受け手の脳には負担がかかる。

そこに多すぎる強調表現や不規則な色使いなどの表現面でのノイズが加わると受け手の脳の許容量を超えてしまい、受け手は情報を読み取ること自体を諦めてしまう。

伝えたい内容が多いほど、表現のノイズへの配慮が必要。

官公庁のスライドを見ていて感じたことを図解にしたものです。

ちなみに見たスライドは経済産業省

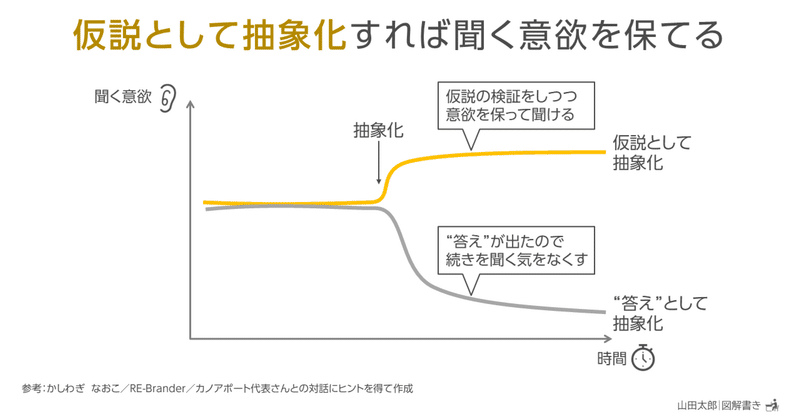

【図解1907,1908】「仮説として抽象化」すれば聞く意欲を保てる

【グラフ型】抽象化が得意な人は、話の途中で「ああ、これはあのパターンの話だな」と"答え"として抽象化し、その後の話を聞く気をなくしがち。

しかし、抽象化した内容を「仮説」としてとらえれば、自分から質問をして仮説を検証するなど、その後の話も意欲を持って聞ける。

「仮説として抽象化」すれば聞く意欲を保てる。

「抽象化が得意な人、他人の話を聞かない問題」についての図解です。

今までもこの問題につ

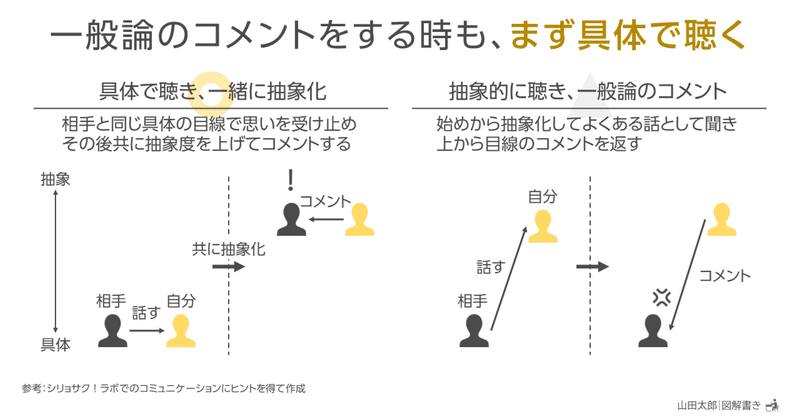

【図解1896】一般論のコメントをする時も「まず具体で聴く」

【特殊型】人の話を聞くとき、話の初めの方から「ああ、これはあのタイプの話だな」とよくある話として抽象化して聞き、「上から目線」で一般論としてのコメントを返すと相手の反感を買いやすい。

まず相手と同じ具体の目線で内容と相手の気持ちを受け取め、それから相手と共に抽象化して「横から目線」でコメントを返すと、それが結局は一般論のコメントに落ち着く場合でも相手の納得感が高まる。

たとえコメントは一般論に

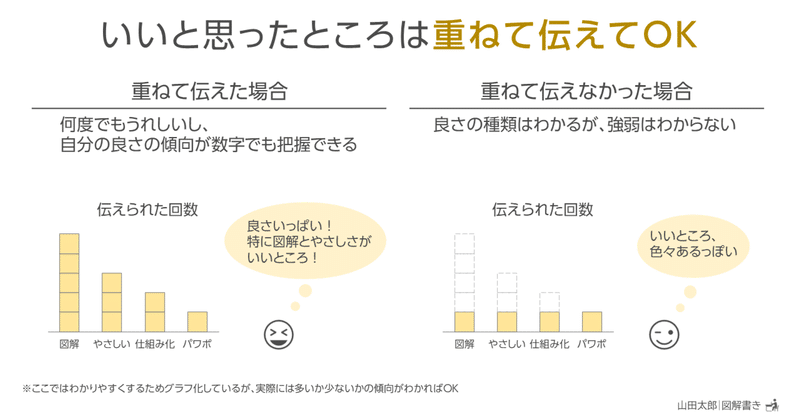

【図解1887】いいと思ったところは「重ねて伝えて」OK

【グラフ型】他人に良さを伝える時、「これは他の人がもう言ってるし、あらためて言うまでもないか」とつい自分にブレーキをかけてしまうことがある。

しかし、言われる側に取ってはいいところは何度言われてもうれしいものだし、また重ねて言ってもらうことで「特にいいところ」がわかるというメリットもある。

いいと思ったところは重ねて伝えてOK。

「相手のいいところは遠慮せず、どんどん重ねて伝えていいよね」と

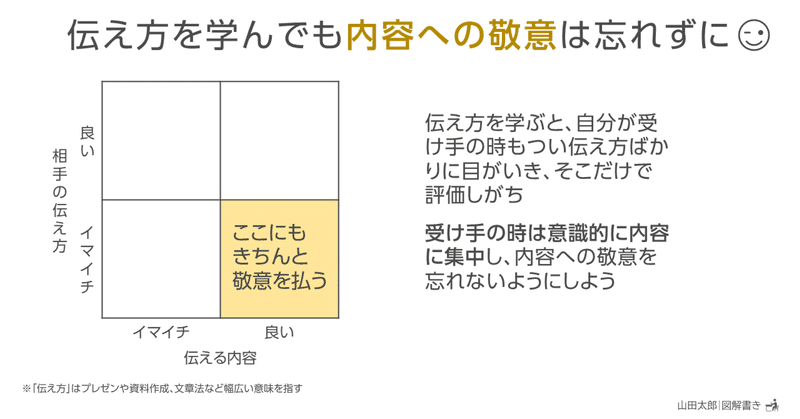

【図解1833,1834】伝え方を学んでも「内容への敬意」は忘れずに

【マトリックス型】プレゼンや資料作成、文章法などの「伝え方」を学ぶと、自分が受け手の時もつい伝え方ばかりに目が行き、伝え方がイマイチなものはそれだけで拒否反応を示しがち。

でも、その場での自分は「伝え手」でも「フィードバックを依頼された人」でもなくただの「受け手」。もし伝え方がイマイチだと感じても、意識的に内容に集中しよう。

伝え方を学んでも、内容への敬意は忘れずに。

「伝え方を学んだ人の落

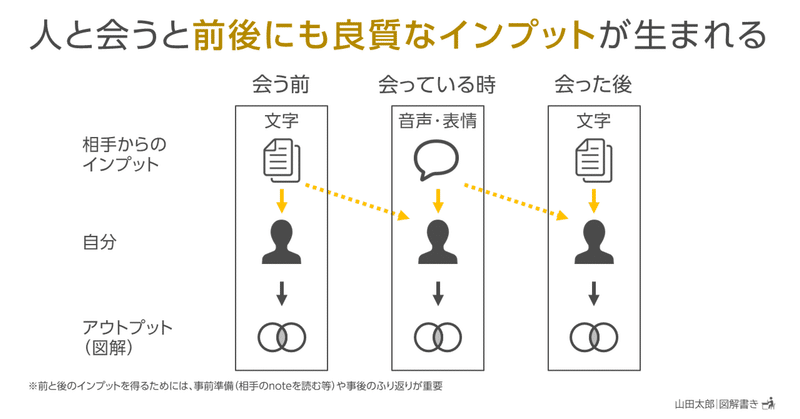

【図解1732】人と会うと「前後にも良質なインプット」が生まれる

【特殊型】人と会うと、当日に会っている時の話はもちろん、事前に相手のnoteを読んでの予習や、また会った時に紹介された記事(相手以外の物も含む)なども通常より興味をもって読めるため、これらが良質なインプットになる。

さらに事前に予習した内容が当日の相手の話で深掘りされたり、当日は気づかなかったことにあとで気づいたりと「時間差のインプット」が得られることもある。

人と会うと会って時だけでなく、そ

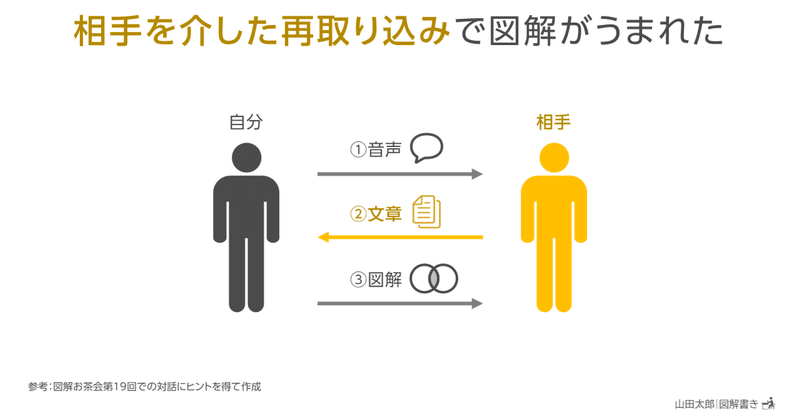

【図解1727】「相手を介した再取り込み」で図解がうまれた

【反応型】自分が発言した内容を、相手が感想の形で文章でフィードバックしてくれ、それをきっかけに図解がうまれた。

自分の中に図解のタネがあっても、自分自身ではそれに気づけないこともある。他者との対話は自分の中の図解ネタを掘り起こすのにも役立つ。

先日開催した第19回図解お茶会をきっかけに生まれた図解です。

2/21に投稿した「もやもやしてきた人ほど納得感も大きい」の図解は図解お茶会当日~後日の

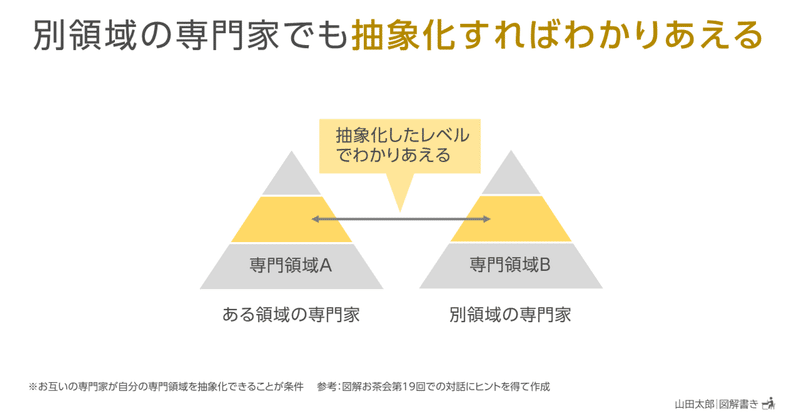

【図解1714,1715】別領域の専門家でも「抽象化」すればわかりあえる

【マトリックス型】図解は一般的には「専門家→非専門家(一般の人)への説明」や、「非専門家が非専門家へ自分の学びを紹介する(本の図解など)」場合に使われることが多い。

しかし、専門家同士のコミュニケーションに図解を活用できれば、お互いの深い知見をかけ算できるため大きな価値を生み出せる可能性がある。

【ピラミッド型】また領域が違う専門家同士も、お互いの専門性を抽象化したレベルで共通項を見つけてわか

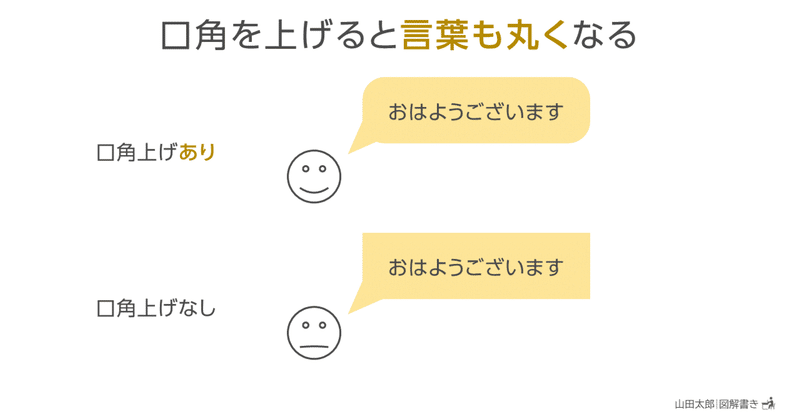

【図解1675~1677】口角を上げると言葉も「丸く」なる

【特殊型】口角を少し上げると、口から出てくる言葉も丸くなる。

逆に、考え事や心配事が多い時のしかめっ面から出す声は、知らず知らずに「カド」がたっているもの。

常に笑顔は難しくても、少し口角を上げるくらいなら手軽にできる。

人と話す時は口角を少しあげ、言葉に丸みをつけよう。

【特殊型】口角を上げたやわらかい表情はやわらかい声を作り、またやわらかい声は自分自身の耳にも入りやわらかい表情を作る。

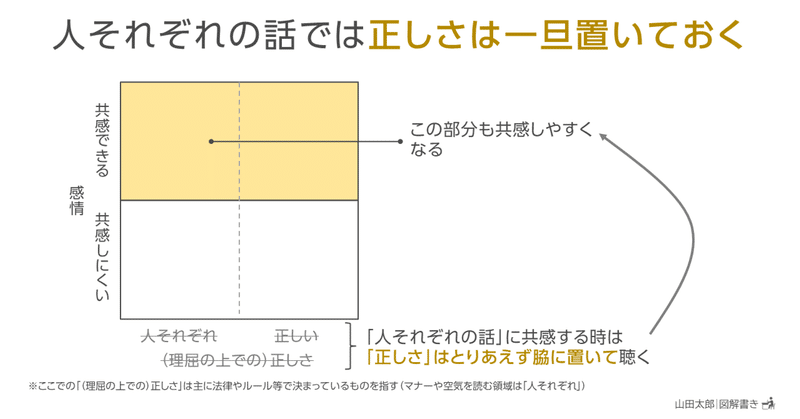

【図解1654~1658】人それぞれの話では「正しさは一旦置いて」おく、他4枚(日常の図解メモ)

日々考えたことや日常の一コマを図解にしました。

人それぞれの話では「正しさは一旦置いて」おく(2枚)話を聞く時の共感について、最近心がけていることを図解にしたもの。

「迷惑を受けた話し手の気持ちに共感できる。ただ、その人(迷惑をかけた他人)の行動は法律やルールに違反しているわけでなく『悪い』とまでは言えない」という場合があります(1枚目の図解の左上の部分)。

この時、1枚目の図解のように「(

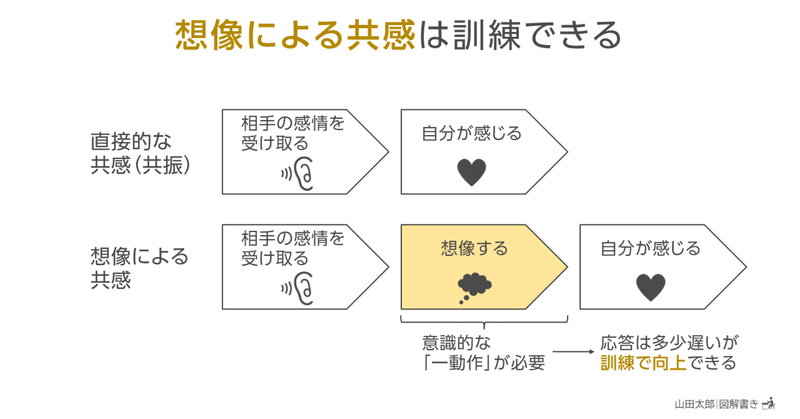

【図解1628】「想像による共感」は訓練できる

【プロセス型】直接的な共感は、感情が共振するように相手の感情を受け取り、それをそのまま自分が感じる。これは反応も早いが、自分で訓練するのは難しい。

それに対して想像による共感は、相手の感情を受取り、「自分がその立場だったらどうするか」を想像し、それを元に共感する。

想像による共感は想像という「一動作」が必要な分応答には多少時間がかかるが、訓練で向上できる利点がある。

共感について普段感じてい

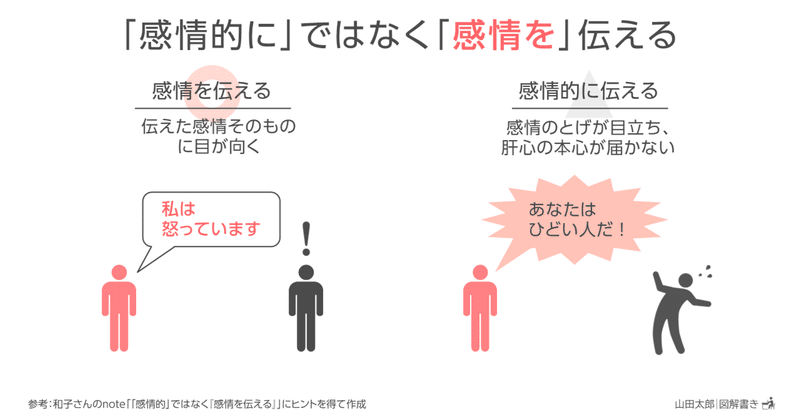

【図解1598】感情的にではなく「感情を」伝える(和子さんnote図解)

【特殊型】怒りや悲しみなどを感じた時は、一呼吸して心を落ち着かせ「感情そのもの」を伝える。

こうすれば相手の意識は「伝えた感情そのもの」に向くので、自分の本心をうまく伝えることができる。

それに対して「感情的に」伝えると、特にネガティブな感情の場合は感情のとげだけが目立ち、肝心の本心が相手に届かないことが多い。

「感情的に」ではなく「感情を」伝えよう。

和子さんのnote「「感情的」ではな