『サードプレイス』があると想像以上に人生の幸福感が得られる話~モヤモヤする30代のための教養としてのキャリア①~

こんにちは。株式会社シンシア・ハート代表の堀内猛志(takenoko1220)です。

前回の振り返りnoteで私の近況を投稿したところ、非常に多くの方からコメントや応援メッセージをいただきました。

普段仲良くさせてもらっている人だけではなく、疎遠になっていた人や普段あまり話したことがない人まで、たくさんの人に励ましのメッセージやポジティブな情報をいただきました。本当にありがとうございます。

妻と子どもの状態はまた5月の振り返りnoteで書こうと思いますが、たくさんの人からメッセージを頂くことで、勇気づけられ、元気をもらい、すり減っていたハートのバロメーターが少しずつ満たされていく感覚を覚えました。

また、日々、妻と子どもに会いに病院に通うことが楽しく、今の状態のおかげで「幸福感」について考えるようになったので、自分の中で整理したいと思います。

ガムシャラだった20代に対して、自分の生き方を定められずに悩む30代以降の人は多いと思います。そういう人のために私は事業を展開しているので、自身の経験が私が貢献したいと思う人たちの学びになると信じて感情を言語化、構造化してみました。

自分の本音は自分が一番わからない

自分のことは自分が一番わからない、と言いますよね。

鏡がないと自分の顔が見えないのと同じで自分のことは自分が一番わからないものです。

例えば、自分は何が好きなのか?みたいな問いがそうです。本当に好きなものはなかなか言語化できません。なぜなら自分の中にある本音は欲にまみれていたり、自分勝手だったり、結構ドロドロしたもので自分でも認めたくないことが多いからです。

周りに素敵って言われたいから、何となく流行っているから、お金がもらえそうだから、そうありたいという理想だから、みたいなファクターが入って、自分の本音をゆがめているのです。

好きは3つに分かれます。

ムードの好き:周りに流されて好きな感じがしている

ブームの好き:今ハマっているだけの短期的な好き

ルーツの好き:価値観に沿っていて永続的に変わらない好き

今日伝えたいことは好きを掘り下げることではないので、好きの分解をより知りたい人は以下のnoteをご一読ください。

ここで重要なのは『よくわからないものを、よくわからない状態で放置するせいで、時間と共により悩んでしまう』ということです。

子どもの頃は「大人になればわかる」と濁されたこともあったと思います。心が育たないとわからないことは多いので、子どもの時の教えは概ね正しいのかもしれませんが大人になった今、「歳をとればわかる」と放置してはダメでしょう。

よくわからないもののせいでモヤモヤする人の原因は自分の中にあります。まずは『くっきりと考える』癖をつけることで、そのモヤモヤは解消することを覚えておいて欲しいです。

表層的なニーズより内面にある本質的なインサイトにフォーカスする

世の中には表層的なニーズを解消できるサービスで溢れています。なぜなら小さな痛みは解消しやすいからです。解消しやすい、とは、行動しやすいということです、ビジネスで言うと、お金を出しやすいってことです。

一方で本質的なインサイトはわかりづらいがゆえに、クリティカルに解消してくれるソリューションを見つけるのは非常に難しいのです。自分でも自分の中にあるド真ん中の的がわかっていないのに、そこにドンズバで刺してくるサービスを見つけるのは不可能です。

toBであればコンサル会社は本質的なインサイトをついてインパクトの大きいソリューションを提供してきます。でもtoCでそれは難しい。だって世の中の人はそこまで戦略的に人生を生きていないですからね。

僕はHRサービスを展開しているために、特にキャリアについてモヤモヤしている人の悩みを聞くケースが多いです。そういう人は皆さん、表面的なニーズを僕に伝えてくれます。

やりがいを感じたい!

良い条件の会社に転職したい!

いきたい部署に異動したい!

起業したい!

複業したい!

●●をできるようになりたい!

結婚したい!

これらを満たすためのサービスは世の中にごまんとありますが、短期的にニーズが満ちてもまたどこかでモヤモヤが復活します。それは上記が本質的なインサイトではないからです。

これまで数多くのモヤモヤ30代と話してきての僕の結論として、彼らが持つ本質的なインサイトは以下の通りだと考えます。

自分は尊い存在だと自分で認識し、また周囲にも認識され、そして必要とされたい

これに尽きるのですが、実際のところ、これを言語化できている人はいません。だって、認めるのも発言するのもはばかれる内容ですもんね。でも本音ってそういうことなんです。

自分のインサイトに気づいただけではなく、しっくりくる言葉に言語化するところまでできれば自分の現状の立ち位置を把握することができます。地に足がついていないフワフワした状態とは、自分の立ち位置をきちんと把握できていない状態です。言語化する作業とは、フワフワした土地を踏み固めるような作業です。このnoteは当然、僕の文法で語っているので僕の表現ではしっくりこない人もいるでしょう。他人の考えたキャッチコピーを少しオマージュして自分にしっくりくる言葉で固めていきましょう。

定性的で感情的な言語は分解するとわかりやすい

上記作業ができても定性的な言葉では次のアクションが打てません。よって、できる限り具体的な言葉と行動に変えられるように、定性的な言葉を、それらを構成する要素に分解していくステップを踏みます。

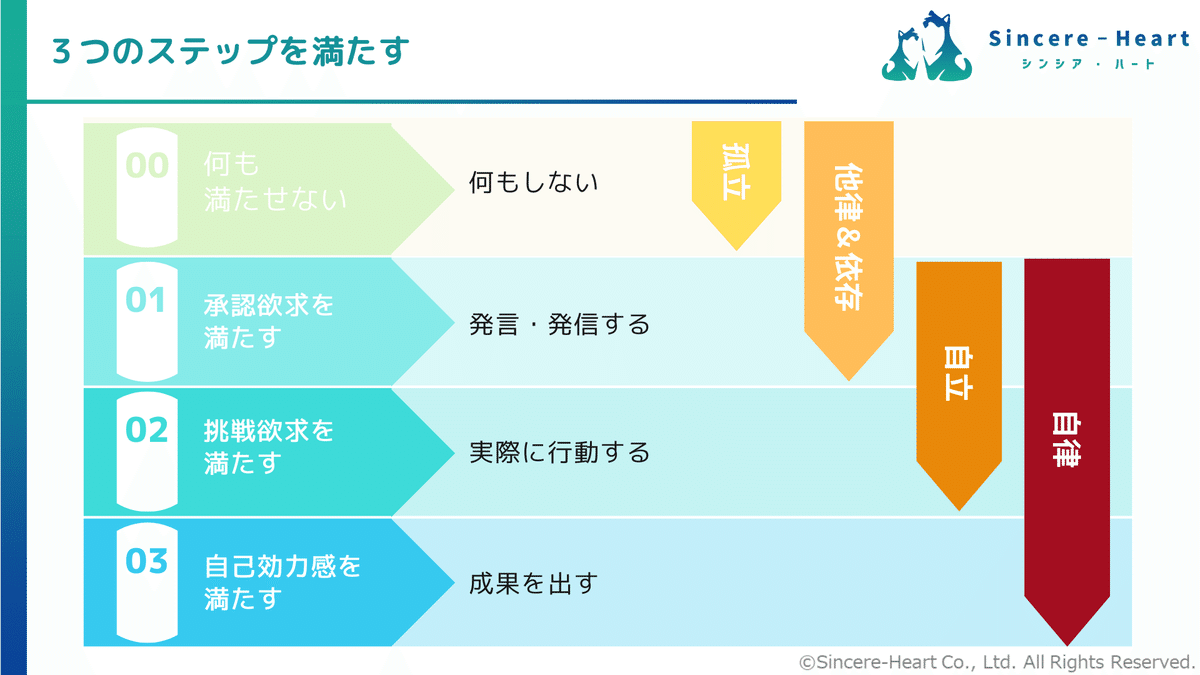

『自分は尊い存在だと自分で認識し、また周囲にも認識され、そして必要とされたい』という言葉を分解すると①承認欲求、②挑戦欲求、③自己効力感に分解できます。あくまでも僕なりの分解です。

ちなみに、名詞や体現止めの動詞は見た目が美しく締まりがいい一方で、無機質であり、空気感や温度感が伝わりません。なので、それを満たしている言動、状態を想像すると、より血が流れてイメージがくっきりしてきます。

①承認欲求:いいね!応援するよ!

②挑戦欲求:すごいことしてるね!

③自己効力感:俺は何でもできる!

僕のイメージでは、上記のような言葉をもらっている状態だと定義しました。こういう言葉がもらえるような状態を目指してアクションすると間違えた方向に進んでいないか確認できますし、裏返すと、こういう言葉がもらえない努力は、どこかで何かしら間違えていると確認できる評価軸にもなります。

サードプレイスはスタバにあらずコミュニティにこそ存在する

次に、その言葉がどこでもらえるか、どこならもらいやすいか、または、誰からもらいたいか、ということを考えると、アクションも楽になります。

なぜアクションが楽になるのか、それは、自分にとって欲しい言葉がもらえる場所というのはホームだからです。スポーツの勝率を見ると明らかですね。自分のホームグラウンドだとファンが多く集まっているので応援メッセージを多数もらえますが、アウェイだと罵声をもらうこともあり、それがゲームのやりやすさ、そして勝率に繋がるのです。

自分にとってコミュニケーションがしやすいホームグラウンドこそがコミュニティです。自分が自分らしくいることができ、なおかつ自分のことを応援してくれるメンバーがいる場所です。スタバは居心地が良い場所ではありますが、コミュニティではありません。そこにコミュニケーションのやりやすさがあって初めて場所はコミュニティになります。コミュニケーションがないと承認欲求は満たされないんですよね。

家族コミュニティがファーストプレイス、職場のコミュニティがセカンドプレイスだとすると、それ以外に学び、趣味、社会貢献(=ボランティアなど)のコミュニティがサードプレイスになります。

子ども時代は自動的に新たなコミュニティが創造されていきます。保育園や幼稚園から始まり、小・中・高・大学、クラス替え、そして、習い事、塾、部活、バイトなど、親や社会がひいてくれたくれたレールに沿っていれば、否が応でも新しいコミュニティに入らざるを得なくなります。

1人が好きだという子どももいるでしょうが、それは勝手に用意されるコミュニティがあるからこそ言える「ないものねだり」であり、コミュニティが自動的に用意されるものではない希少なものだとすると、人は必ず繋がりを求めると思います。

20代は結婚したくない、ずっと一人の方が楽だ、と言っていた人も、30代、40代になるとパートナーを求めるようになるのは、子どもの時のように、どこかのコミュニティに属しているのが当たり前ではなくなるからです。そう、大人になると、自ら新しいコミュニティに入ろう、創ろうと努力しない限り、コミュニティどころか友達は減り続けるのです。30代以降の人は20代まで遊んでくれた友達が結婚、子育てによって独身の頃のように付き合ってくれなくなった寂しさは知っていますよね。

そう、人間は繋がりがあるから生きていけるのです。そして、その繋がりのリードが多く、様々な幅があるほど幸福を感じやすいのです。結婚せずに一人で人生を楽しんでいるように見える人ほど、仕事や趣味でのコミュニティが多く、広い人のはずです。

仕事一筋の昭和的サラリーマンが定年退職後にボケてしまう理由

ここまでで、人にとってコミュニティがいかに重要なのか、が伝わったと思います。すると、家庭を顧みずに仕事一筋で過ごしてきた人が定年退職後に危うくなることも理解できると思います。

仕事一筋な人は、家庭のコミュニティが崩壊している分、繋がりを仕事コミュニティというセカンドプレイスのみに求めてしまいます。もちろん趣味などは行っていないのでサードプレイスになるうるコミュニティは持っていません。

大手企業の重役であれば、例え嫌われていようが部下は近づいてくるでしょうし、取引先や、キャバクラやクラブのお姉さんもチヤホヤしてくれたでしょう。ただ、定年退職し、会社の肩書がなくなり、何者でもなくなった人はコミュニティから断絶されます。これは精神衛生上、非常に危ない状態です。

退職後はボケる人が増える、という事象は、コミュニティから断絶されたことで幼児退化してしまう、と考えると説明がつきます。幸せには年齢に伴ったステップがあるのですが、コミュニティがないことで誰からも必要とされなくなった人は、「してもらう幸せ」を無意識的に望むようになるのです。

ちなみに、人が感じる幸福感は人生のステージによって違います。

ステージ①『誰かにしてもらう』幸せ 0歳~20代前半まで

ステージ②『自分でできる』幸せ 10代前半~30代後半まで

ステージ③『誰かにしてあげる』幸せ 20代後半~死ぬまで

ステージ④『誰かにしてもらう』幸せ 70代前半~死ぬまで

ポイントは人によって何歳でどの状態になるのかは違うことです。早熟な人ほど若年層のときからどんどんステージが進みます。一方で幼児性が高い人は何歳になっても「誰かにしてもらう」ことを望んだり、いい大人になっても自分が自分がと「自分でできる」ことを望み、部下や子どもにしてあげるバトンを渡すことができずにいる人もいます。

そして、誰かに必要とされなくなったと感じたときに人は死ぬということは実証されています。ウサギは寂しいと死ぬと言いますがそれは人も同じなんです。よって、精神が普通の状態だと耐えれなくなり幼児化するという手段をとります。それがステージ④です。もう一度幼児のときの「してもらう」幸せを感じるように脳がボケることを選ぶのです。

自律し幸福感にあふれた人生を歩むために

すすんでボケたいと思う人はいないでしょう。しかし、コミュニティが減り、いつしかゼロになる可能性のある人は遅かれ早かれボケる可能性が高いです。そしてボケるのはあくまでも最終的な逃避手段です。その前に長い間、孤独を味わうでしょう。考えてください。誰からも承認されず、応援されず、自分自身に期待を持てない人生を。辛くないですか?

自立や自律を求められる時代ですが、それらは孤立とは違います。自分の規律を作り、主体的に行動することは重要ですが、人間は必ず誰かのサポートが必要になります。自立、自律は良いが、依存、他律、孤立は避けなければいけないという何とも難しいバランスをとる必要があります。図解化すると以下のようなイメージです。

抽象的にまとめるとキレイに整いますが具体が見えなくなりますよね。なので、ここで本noteのテーマに戻ります。01~03のステップを満たすために重要なこと、そして、自身が01~03の行動を起こしやすくするために必要なのがホームを増やすことであり、コミュニティを増やすことなんです。

コミュニティはあなたを認めてくれます。褒めてくれます。応援してくれます。助けてくれます。そして、勇気や元気や幸福感を与えてくれます。

振り返ると、僕自身が学生時代から頑張ったのは、自分の身近な人をより楽しませたいという思いでしたし、若いころからガムシャラに働き続けることができているのは、お客様、パートナー、部下、などのステークホルダーがいたからでした。

起業したのは自分自身の志もありますが、より多くの人から応援され、その応援を自分自身への期待に変えたかったからだと思います。年齢が上がるにつれてライフイベントが減ります。よって、次に起きることがわかるようになり、毎日、毎月、毎年同じようなことが起きると想定することができるため、自分の人生への期待値が減っていきます。人生100年時代とライフタイムは長くなるのに人生への期待値が減ったキャリア後期を過ごすのはゾッとしませんか?

いつまでも自分の人生に期待したいし、ワクワクした日々を過ごしたい。そう思って日々是挑戦でしたが、前回のnoteの通り、僕の人生に晴天の霹靂のような事象が起き、これまでの人生の土台が揺らいだような感覚になりました。

しかし、その揺らぎをニュートラルに戻してくれたものがコミュニティでした。仕事のパートナー、お客様、大学院の友人、恩師、学生時代の旧友、前職の仲間、親戚、趣味の友人、また、少しし関わっただけのような人まで僕の状態を心配し、メッセージを送ってくれました。

自分は色んな人たちに支えられ、助けられ、励まされ、期待され、前に進めてもらっている。そう思うと、フワフワしていた地面が急に固まりだし、しっかりと踏みしめて次の一歩を進める気がしました。現状から目を背けずに、真正面から受け止めて、どうやって前向きに楽しみながら良い方向に持っていくか、という思考になりました。

人事的な言葉だと、心理的安全性、社会関係資本、レジリエンス、その他さまざまな流行ワードがありますが、それらを持ち合わせている人、またはチームにとって必要十分条件になるのが多種多様なコミュニティであると、僕は経験から学びました。

ここまで書いて、そもそもコミュニティの定義とはなんぞや?というところを掘らないと伝わりづらいなって思ったのでそこはまた別のnoteで書くとして、ここでは自分の体験から来るコミュニティの大切さを伝えるとともに、今回助けられた自分の所属するコミュニティの皆様への感謝の言葉を持って締めたいと思います。

いつもありがとうございます!僕はすこぶる元気です!

Let’s enjoy every single moment!

Thank you!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?