記事一覧

【書評】近藤康太郎『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』(CCCメディアハウス)

◎ 10年早く、本書に出会いたかった

私は、いかに狭い了見のもとに、この10年を生きてきたか。

おもしろい〈仕事〉に就ける人が幸せなのではなく、いかに与えられた〈仕事〉をおもしろくできるか。おもしろい〈仕事〉を、人から与えてもらうか(前者)、自分で創るか(後者)。前者と後者では、発想のベクトルが逆なのだ。

私はこの10年、不本意ながら(でも、頑張ってはいた)、生活のために工場や福祉の仕事に従

【書評】近藤康太郎『百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術』(CCCメディアハウス)

こんな大人がいたとは(!) 著者・近藤康太郎さんに対する私の感慨は、この一語に尽きる。何歳(いくつ)になっても知的好奇心を失わないその姿、私から見て、知的青春を謳歌し愉しみ生きるその姿は、わが人生のお手本にしたいとさえ思わせる。

まず、驚くべきはその読書量。さらには、日本語訳を読んで好きになった作家は、外国語原書を読んでいく、果てなきグルーヴの追求。そして、答えを得るためではなく、新たな問いを立

【書評】近藤康太郎『三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾』(CCCメディアハウス)

◎〈善く、生きる〉ために、書く

本書は、「書くこと」について、小手先の技術を披露するハウツー本ではない。むしろ逆に、そのような小手先の技術を排して頼らず、〈自分の目で世界を観察し、観察したものを自分の言葉で言語化すること〉を読者に促す書である。

本書がそう促すのは、なぜか。副題にあるように、それはすべて、私たち一人ひとりが〈善く、生きる〉ためである。この〈善く、生きる〉ことと、自分の言葉で言語

【翻訳】『シモーヌ・ヴェイユとの対話』(3)

『シモーヌ・ヴェイユとの対話』

ジョゼフ=マリー・ペラン 著

関野哲也 訳

本稿は、Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil » のフランス語原著からの邦訳である。

ジョゼフ=マリー・ペラン神父は、シモーヌ・ヴェイユと親しく接していた親友の一人であり、彼女が洗礼を受けるか否かを躊躇、熟考するに際して、相談に乗っていた人物である。し

【翻訳】『シモーヌ・ヴェイユとの対話』(2)

『シモーヌ・ヴェイユとの対話』

ジョゼフ=マリー・ペラン 著

関野哲也 訳

本稿は、Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil » のフランス語原著からの邦訳である。

ジョゼフ=マリー・ペラン神父は、シモーヌ・ヴェイユと親しく接していた親友の一人であり、彼女が洗礼を受けるか否かを躊躇、熟考するに際して、相談に乗っていた人物である。し

【翻訳】『シモーヌ・ヴェイユとの対話』(1)

『シモーヌ・ヴェイユとの対話』

ジョゼフ=マリー・ペラン 著

関野哲也 訳

本稿は、Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil » のフランス語原著からの邦訳である。

ジョゼフ=マリー・ペラン神父は、シモーヌ・ヴェイユと親しく接していた親友の一人であり、彼女が洗礼を受けるか否かを躊躇、熟考するに際して、相談に乗っていた人物である。し

【翻訳】『シモーヌ・ヴェイユとの対話』前書き(0)

『シモーヌ・ヴェイユとの対話』

ジョゼフ=マリー・ペラン 著

関野哲也 訳

本稿は、Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil » のフランス語原著からの邦訳である。

ジョゼフ=マリー・ペラン神父は、シモーヌ・ヴェイユと親しく接していた親友の一人であり、彼女が洗礼を受けるか否かを躊躇、熟考するに際して、相談に乗っていた人物である。し

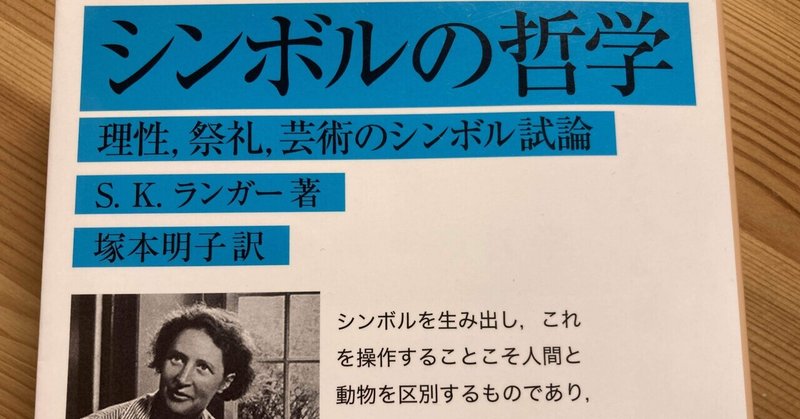

ランガー『シンボルの哲学』を読む(4)

第4章 論述的形式と現示的形式

4-1 論述的形式と現示的形式の違い

「厳密な意味での言語は本質的に論述的である」(pp. 192-193.)とランガーは述べる。

その意味するところは、言語によって構成された命題は、世界のある事態を写し出し(写像し)、描写し、論述しているということである。この意味で、言語は論述的シンボル作用と呼ぶことができる。

「言語は、世界とその中で起こる出来事、考える