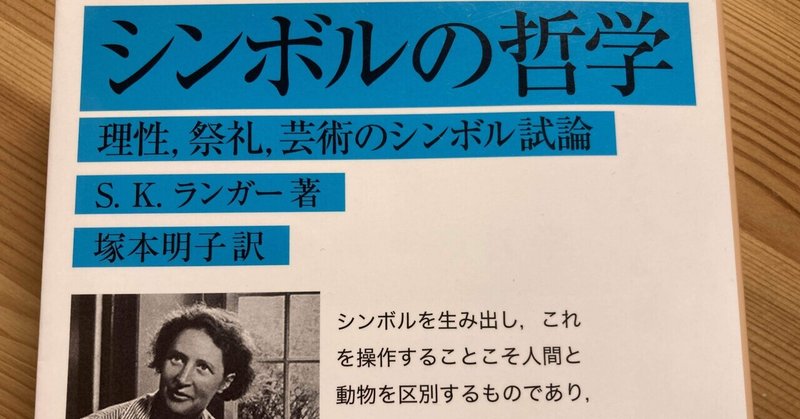

ランガー『シンボルの哲学』を読む(1)

第1章 新しい基調

1-1 思考の枠組み

井筒俊彦は、文化的枠組み機構と言語的枠組み機構はイコール関係にあり、あるひとつの文化=言語の中で生まれ育った人間は、無意識的に、その所属する文化・言語の影響を受け、彼の世界観を構成する、とその著書『意識と本質』で述べている。

ランガーが第一章の冒頭で提起するものは、井筒の指摘に非常に近接しているものであるように思われる。彼女のその提起とは、ある特定の問いを発する場合、「思考の枠組み」(p. 32.)があらかじめ前提されており、その問いへの解答がどうであれ、質問者も回答者も暗々裏にその「思考の枠組み」をすでにして受け入れている、と。

「心の構え」や「態度」のような「基本原理が彼の物の見方を作り上げているのであって、それは彼が注目する事実とかあれこれ議論している命題よりも、一段深いところにある。こうした原理はそれと直接述べられることはないのだが、しかし、人が発する問いの定式化のしかたの中に姿を現す」(p. 33)。

問いの定式化の仕方、それは「技法」「流儀」などともランガーは呼ぶ。そのような「技法」「流儀」は、「その問題がどう問われるかにまず表れる」(p. 32.)。

何事かの問いを発する際、人は無意識的に、自身が所属している時代や風土に限定された「問いの発し方」を前提とする。その前提を受け入れていなければ、そもそも言葉を発することも、まして何事かを問うことさえできない。

時代によって限定される「思考の枠組み」は、したがって、古代と現代においては違ってくるであろう。「思考の枠組み」形成は、時代の流れにしたがって、様々な知や経験の集積が古代から現代へと連綿と受け継がれてきた帰結である。

これは古代と現代の単純な優劣の問題ではなく、現代に生きる人は古代に生きる人とは知や経験の集積の質、量ともに異なるのであって、「思考の枠組み」も自ずと違ってくるというわけである。

1-2 新しい創発的着想(アイデア)

「新しい発見とはそのほとんどが、前からいつもそこにあったものが、突然目に入ったということである。新しい着想(アイデア)とは、それまでそこにあったものが我々にとっては形をなしていなかったものを照らし出す光である。我々はここに、あそこに、そして至る所に光を当て、そのたびごとに思考の境界線はあとずさりしていく」(pp. 40-41.)。

新しい着想(アイデア)自体はいかに発見されるのか。この問いも、前節で見たように、旧いものとして今までそこにあったものが、知や経験の集積による「思考の枠組み」に改めてはめ込まれ、そのことにより照らし出され、新しいものとして発見されるのである。

したがって、新しい着想(アイデア)とは、「旧い観念を新しい観点から用いてみると、まったく新しい問いの世界が開かれてくる」(p. 40.)、その結果であることになる。たとえば、ランガーはソクラテスの例を挙げている。

「識者の心があり得る可能な答えが多く積み上げられ混乱していたときに、ソクラテスはこの単純な、人をびっくりさせる問いを発した。「どの答えが真か」ではなく、「真とは何か」と問うたのである。(中略)彼の問いが人をまごつかせたのは、そこにこれまでなかった説明の原理が、価値という観念が含まれていたからである」(p. 41.)。

それまで人々は蓄積された知識を用いて議論を展開していたのであるが、ソクラテスはその議論の前提になっているあらゆる事柄の「本質」を問うた。その「〜とは何か?」という「本質」を問う「仕方」、すなわち「新しい創発的着想(アイデア)」がそれまでの議論には用いられていなかったのであり、ソクラテス以後、哲学はこの着想により新たな扉を開くことになった。

1-3 シンボル

さて、ソクラテス以来、2500年の長い哲学史の流れにおける現代という地点において、新しい創発的着想(アイデア)はいかなるものであろうか。

ここでランガーが提起するものこそ、シンボルである。シンボルとは記号と、その記号の意味である。

近現代(現代以前)においては、それまで、科学者はおびただしい感覚所与(センス・データ)を実際に目で見、観察し、記録し、その結果を「事実」(p. 57.)として提示していた。

しかし、この感覚所与の観察と記録による「事実」の提示は限界を迎える。なぜならば、近現代を経て現代、物理学(量子論、相対論、宇宙論など)においては、もはや目で見て観察して結果を「事実」として提示するというレベルではなくなり、それよりも数学が扱う記号(シンボル)(p. 58.)の操作とそこから与えれる結果、すなわち「記号」の「意味」(p. 61.)の提示に重点が移ったからである。

おびただしい感覚所与(センス・データ)は、今や、記号(シンボル)に置き換えられた。そして、「観察の問題はほとんど意味の問題に覆われてしまう」(p. 62.)。今や「シンボルの力がその(科学の理解の)鍵である。前の時代は感覚所与が鍵であった」(p. 63.)。

「シンボル化という基本概念(中略)のうちに、すべての人間的問題の基調がある」(p. 68.)とランガーは述べ、第一章を締め括っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?