#ゲストハウス

観光(旅)を諦めないすべての皆さまへ。オンライン宿泊始めます。 ~Dear everyone who hasn’t given up traveling.~ (English follows Japanese.)

オンライン宿泊 始めます

今年3月に入り、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため、wayaを休業しました。正直にお伝えすると、人が集まり、交流する場を価値だと思い、生み出し続けてきたので、この状況下でどうすればいいかわかりませんでした。

「人を集めてはいけない」

これは私たちにとって、とても大きな壁となったのです。

先日、私が和歌山県にあるゲストハウス”WhyKumano”のオンライン宿泊に参加し

北海道ゲストハウス合同情報発信プロジェクト始動

タイトルの通り、北海道24のゲストハウスと共同で、情報発信プロジェクトを開始します。

今回このプロジェクトを株式会社北海道アルバイト情報社が運営する「北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと」と共同で行います。

そして、このプロジェクトは、クラウドファンディングを通して行われます。

思いの丈はクラウドファンディングのページ内に記載していますので、見ていただけたら嬉しいです。(5分ほどで読み終わり

辛いに一を足せば、幸せらしいよ。COVID-19が大流行する中でもできることを。

ふと、noteを書きたくなった。

気づけば七年前の2013年から、会社の中で文章を書く役割が多かったな。

別に文章を書くのが得意なわけでも、特段好きなわけでもない。

でも、言葉は好きだ。

さて、COVID-19で世界中パニックです。

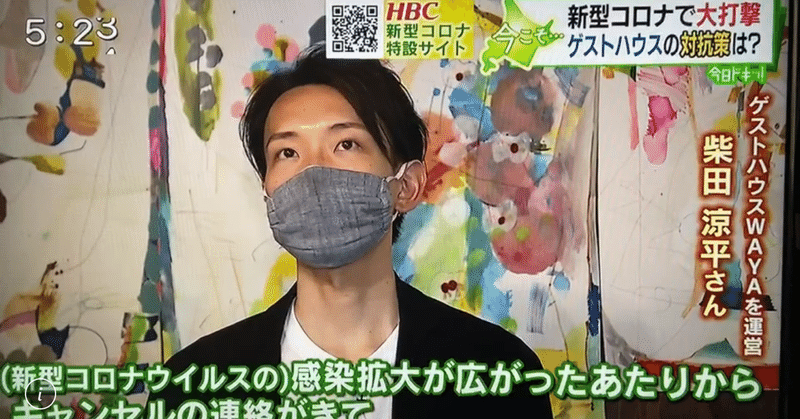

私も自社で宿泊業を経営しているので大打撃を受けています。

観光立国で多くの収入源を上げているであろうフランスでも、各お店の営業停止が命じられましたね。

「ゲストハウスサミット2019〜ゲストハウスの可能性〜 」を終えて。 *【保存版】3日間のイベント内容、都道府県別全参加ゲストハウスの情報記載!

はじめまして、合同会社Staylink共同代表、ゲストハウスサミット主宰の一人のRioこと柴田涼平です。

2019年2月15日、16日、17日の3日間で、「ゲストハウスサミット2019ーゲストハウスの可能性ー」を開催しました。

*15日はゲストハウスオーナーのみの集いだったので、パンフレットには記載しておりません。

今回はこの三日間でどのようなことが行われたのかを、このnoteに綴っていこう

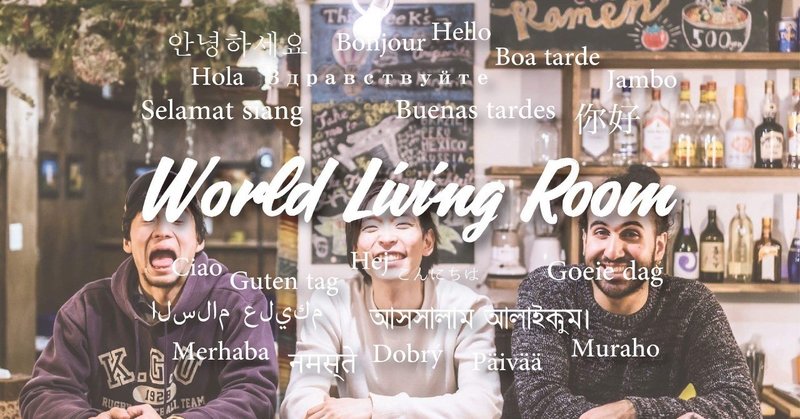

WLR月額会員制度始めます。 *料金改定、時間変更の報告

6月1日より始めた持ち込み式の飲食店WLRは、8月1日より会員制取り入れます。

月額会員希望の方は、WLRにお越しの際に会員希望とお伝えください。

会員制度は8月1日より利用可能です。

*メンバーシップカードは8月中旬に完成次第手渡します。

月額会員料金

社会人 4,500円

学生 2,500円

*会員登録せずとも、今まで通りWLRは利用可能です。

会員特典

・WLRを使用し放題

・

僕らが場をつくるわけ②〜The reason we make places 2.〜

前回、僕らが場をつくるわけ〜The reason we make places.〜で《物件確定前》においての難しさや大切にすることを書きました。

今回は私なりに考える、《改築中》の難しさや大切なことについて書いていきます。

《改築中》

①共通の体験生む

改築中は実は緩やかなコミュニティーを生み出す最大のチャンスでもあります。

業者に丸投げして工事を早期に終わらせ、開業するのももちろんあり

僕らが場をつくるわけ〜The reason we make places.〜

7月1日、"僕らが場をつくるわけ"というイベントに登壇してきました。

登壇者は私を含めて5人。

それぞれが場所を持ち、運営しています。

終始笑いの絶えない暖かい空気感の中、イベントは進みました。

昨日の登壇者は視点も価値観も違って、十人十色とはこのことだなと思うようなメンバーです。

話の中で、「場をつくる難しさって何ですか?」という質問があり、それに対して、私は「場をつくる難しさは、フェ