#日本語

山の記憶、「山」の記憶

今回は、川端康成の『山の音』の読書感想文です。この作品については「ひとりで聞く音」でも書いたことがあります。

◆山と「山」

山は山ではないのに山としてまかり通っている。

山は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通っている。

体感しやすいように書き換えると以下のようになります。

「山」は山ではないのに山としてまかり通っている。

「山」は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通って

とりあえず仮面を裏返してみる(断片集)

今回も断片集です。見出しのある各文章は連想でつないであります。緩やかなつながりはありますが、断章としてお読みください。今後の記事のメモとして書きました。

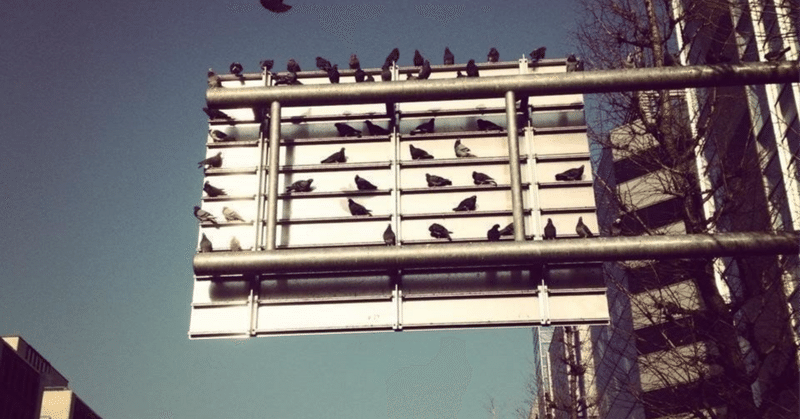

看板、サイン、しるし

街を歩くと看板がやたら目に付きます。目に付くと言うよりも、こちらが無意識に探しているのかもしれません。無意識に物色しているとも言えそうです。

たぶん、そのようにできているのでしょう。看板は人の目を惹いてなんぼだと

蝶のように鳥のように(断片集)

今回の記事では、アスタリスク(*)ではじまる各文章を連想だけでつないでありますので――言葉やイメージを「掛ける」ことでつないでいくという意味です――、テーマに統一感がなく結びつきが緩く感じられると思います。

それぞれを独立した断片としてお読みください。

*

ない。ないから、そのないところに何かを掛ける――。

何かに、それとは別の何かを見る――。これが「何か」との出会い。遭