2024年3月の記事一覧

ブロックス3D(Blokus3D)/「ルミ」だったのに。それはさておき、マストバイです!これ。

画像はすべてBGGから引用しています。

日本のおもちゃ市場に「ブロックス3D」という商品が発売されたのはずいぶん前の話になります。2008年にビバリーから新発売だったとのことですね。

ずいぶん昔のことなんですね。すでに。

でも私にとっては、

「えー?!もともとの名前はルミ(Rumis)だったじゃんよ。」

としか思えないのです。ずっと長年、BGGで眺めてましたから。

でもBGG(BoardG

「盤双六」について想う 巻之壱 (My thoughts on Backgammon 1)

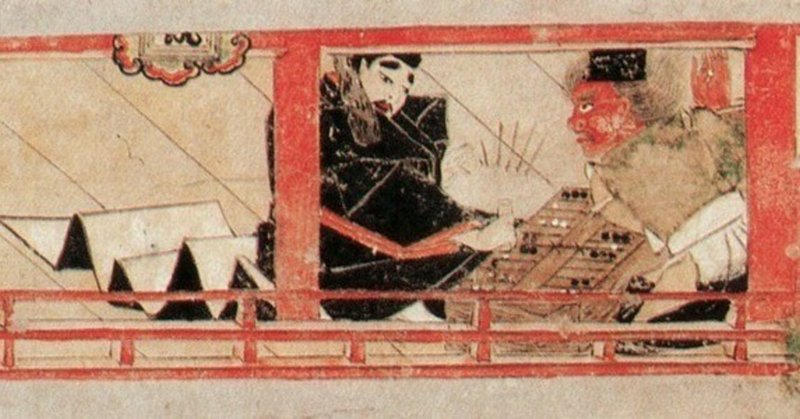

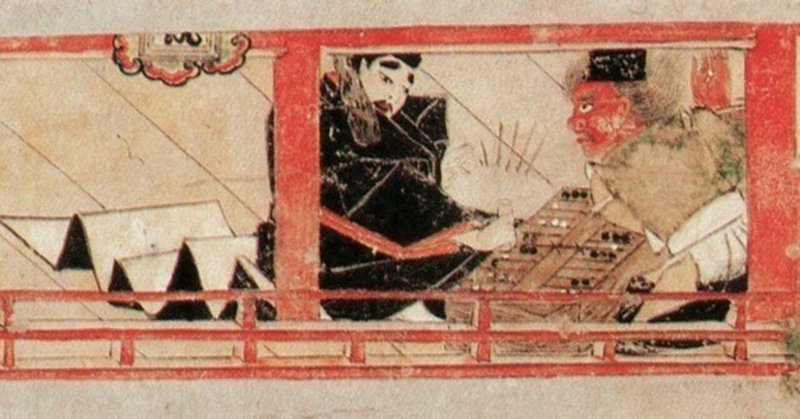

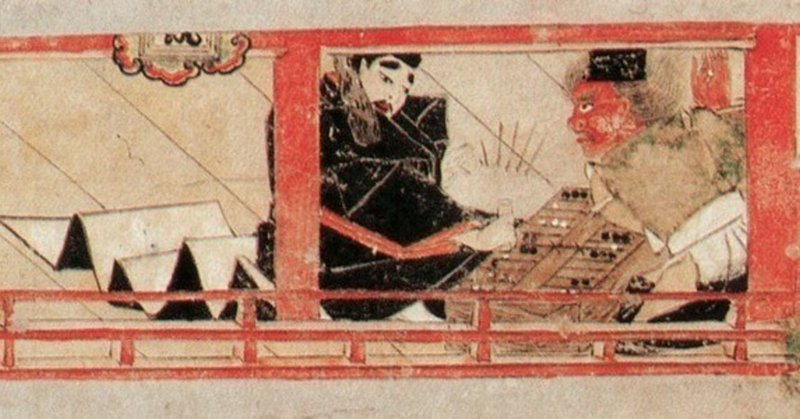

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

「盤双六」。

この遊びは平安時代に大流行していました。でもどういうわけか、江戸時代には、これで遊ぶ人が1人もいなくなってしまいました。

このことは、古典文学を何本か読んでいるうちに、みなさん嫌でも気が付くはずです。

しかし同時に、たとえ何千本の古典文学を読みあさったとしても、全然、「盤双六」とはどういう遊びだったのか、全体像がは

「盤双六」について想う 巻之弐 (My thoughts on Backgammon 2)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

昨日からの続きです。

いまここに「ラジくまる説」を提唱します。

BC3000製だと称するBackgammon的なゲーム盤(イラン地方からAD2004年に出土したもの)を根拠として「BackgammonはBC3000から」とかいう「ばかばかしい学説」をラジくまるは否定します。

発掘されたゲーム盤は60区画(マス)です。ご存じの通り

「盤双六」について想う 巻之参 (My thoughts on Backgammon 3)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

昨日からの続きです。

地中海沿岸や、中国の歴史を知った後、改めて日本の状況をもういちど考えてみましょう。

日本に「盤双六」が伝来したのは、絶対にAD600年代だと判明しています。

実は、遣隋使・遣唐使が中国から日本に持って帰ったのです。

驚くベきことに、AD600年代には早速、盤双六遊戯禁止令が出されたとのことですよ。

娯楽に飢え

「盤双六」について想う 巻之肆 (My thoughts on Backgammon 4)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

昨日からの続きです。

そもそも、ラジくまるには、古文を読み込もうとする意志がないです。

そんなわけで、高橋さんのような研究家がいてくださると本当に助かります。ありがとうございます。

さて、平安時代に遊ばれていた盤双六のルールを、ぜひこの機会に読者のみなさんにご紹介したいと思います。

さりとて、ラジくまるが「私がご紹介します」など

「盤双六」について想う 巻之伍 (My thoughts on Backgammon 5)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

昨日からの続きです。

4つめのゲームは「追い回し」です。

とても変わってるゲームです。サイコロの目数通りには進みません。

「この目が出たら〇」「この目が出たら×」って最初に取り決めしてからサイコロを振ります。〇ならぐんぐん進むけど、×は1回休み。そんなイメージの遊び方&進み方です。

互いに相手を追いかけて盤上をぐるぐる回り、相手を抜き

「盤双六」について想う 巻之陸 (My thoughts on Backgammon 6)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

前回の「伍」で「主要ストーリー」は語りつくしています。

今回は、ついでにお話ししたくなってしまった、「付け足し」です。

「すごろく外伝」に相当します。

人類最古のゲームはどれだ?なんて感じに、古さを競い合っているようなボードゲームは、みんなぜんぶ「サイコロ」を使った運任せのゲームです。

ただいま話題にしているのは、Senetとか、Ro

「盤双六」について想う 巻之漆 (My thoughts on Backgammon 7)

タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。

前回からの続きです。すごろく外伝です。

ご注意:

前回の記事は、ローマ帝国で流行していたゲーム「Ludus duodecim scriptorum」に関して、まるでその場を見てきたかのような記述をしました。

しかし、それらは全て、ラジくまるのhallucination(幻想・妄想)です。

たぶん、こうだったんじゃないかな?という仮説で