ジョルジョ・アガンベン 『王国と楽園』 : 〈愛〉の一撃

書評:ジョルジョ・アガンベン『王国と楽園』(平凡社)

現代哲学者による、真っ向からの「異端の書」である。

もちろん、「キリスト教」に対する「異端の説」を唱えた、正真正銘の「異端の書」であり、比喩としての「異端」ではない。かつて、澁澤龍彦ブームの頃に言い習わされた「異端の文学」といった場合の「比喩としての異端」ではなく、「キリスト教の正統教義」に異を唱えた、逃げも隠れもしない、文字どおりの「異端」の書だ。

Amazonのカスタマレビューでは、すでに5つほどの評価が投じられているが、レビューは「無気力」氏の一本のみ。しかも、そのタイトルが「ごく一部の読者向け」とあるとおりで、「無気力」氏自身も、

『本作のテーマは、キリスト教における楽園と王国の問題であり、おそらく大半の日本の読者には馴染の薄いものだと思う。よって、読んでいても、アガンベンの議論の革新性が分かりにくい。』

とのことで、平たく言えば「わからなかったので、楽しめなかった」ということだろう。当然である。

本書の眼目は「キリスト教の正統教義」である「原罪論」批判なのだから、キリスト教の正統教義を知らなければ話にならないし、「原罪論」というものの重みを知らなければ、アガンベンの本書での議論が、いかに「真っ向唐竹割り」的に大胆なものかもわからない。

自身の親類縁者も含めて、キリスト教徒を全員敵にまわすような、身もふたもない議論を、アガンベンはとうとう、やらかしたのではなく、確信犯的に、やってしまったのだ。

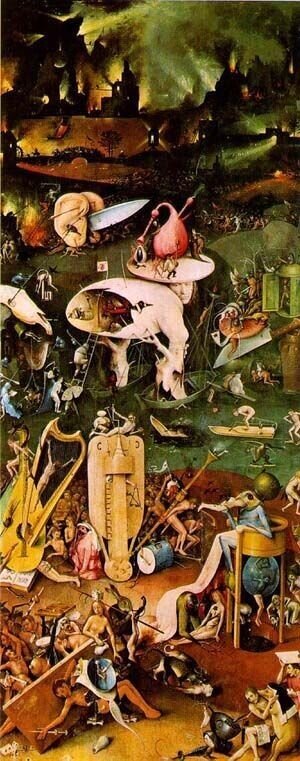

『 本書は、Giorgio Agamben. Il Regno e il Giardino, Neri Pozza Editore, Vicenza 2019 の全訳である。ページを少しめくっていただければお気づきのように、ヒエロニムス・ボスの《悦楽の園》にはじまり、「現罪」をいわばでっち上げるアウグスティヌスへの痛烈な批判と、スコトゥス・エリウゲナによる巧みなアウグスティヌスの転倒、そして反スコラ主義者としてのダンテ解釈で頂点に達する本書は、いってみれば異端の書である。ペラギウス派やドナトゥス派、さらにマルキオンといった歴代の異端者たちの名前が随所に登場し、結末あたりで、ローマ教会から破門されたフランスの神学者アルフレッド・ロワジが呼びだされる。時が時なら、おそらく発禁や焚書を免れなかったことであろう。まもなく八十寿を迎えようとする哲学の大御所が、しかも並外れて神学にも精通していると評判のイタリア人学者が、なぜここにきてこれほどまでオープンに異端的な身振りをとったのだろうか。』

(P171「異端者としてのアガンベン一一訳者あとがきに代えて」より)

この「訳者あとがき」冒頭部を軽く解説することで、本書がいかに「好き者」にはワクワクさせられる書物かを説明してみよう。

まず、ヒエロニムス・ボスの《悦楽の園》だが、この三連祭壇画(3枚のパネルからなる祭壇画)の、特に「地獄」を描いた、右の部分が有名。中央の「悦楽の園」を描いた部分ではなく、むしろ、いかにも怪しげなこの「地獄」部分の方こそ、日本人の多くも目にしたことがあるはずだ。それは、子供向けの『悪魔事典』なんかにも、この部分だけがしばしば紹介されているからで、そこには子供が大好きな悪魔や怪物じみた異形がたくさん登場しているのだ。つまり、この「悦楽の園」という作品は、キリスト教絵画なのだが、「異教」「異端」臭がプンプンする作品なのだ。

もちろん、「地獄」を描いた部分がそうなるのは当然なのだが、問題は、画家が、特に「地獄」を楽しんで描いている感じが、ひしひしと伝わってくる点なのである。

アウグスティヌスは、キリスト教の正統教義を作った、最大の「教父」である。

「キリスト教の教義」を作ったのは、無論、イエスその人ではないし、イエスの死後に、イエスを「主=神」と認めた十二使徒たちでもない。生前のイエスは、ユダヤ教徒だったし、イエスを「神」であると認めた後の十二使徒たちも、言うなれば「ユダヤ教キリスト派」みたいなものであった。異邦人宣教で知られ、理論派でもあった使徒パウロは、後に「聖書」に収められる指導的手紙を書いているが、それでも「教義」を作ったわけではない。「キリスト教の教義」を作ったのは、イエスや使徒たちに関する文献を研究して、何が正しい「キリスト教」かを形作っていた初期の理論家たちで、キリスト教では「教父」と呼ばれる人たちである。で、その中で、一番有名なのがアウグスティヌスなのだ。

キリスト教に詳しくなければ、アウグスティヌスの名を聞いても「ギリシャの哲学者か?」くらいの感じだろうし、それでいて日本人でも、その名前だけはよく耳にするほど有名なので、うっかりアリストテレスなどとごっちゃにしたりしてしまうほどの人なのである。

で、この人が「原罪論」を作った。「原罪論」とは、神が「罪なき人間」アダムとイブを作ったて下さったのに、二人が「禁じられた林檎」を食べてしまったために「罪」を帯びてしまい、以来、その子々孫々まで、その「罪」は引き継がれている。そういう「最初の罪」だから「原罪」なのである。一一で、本書で、アガンベンは、このアウグスティヌスの「原罪論」を、無理なでっち上げだと、神学的に批判しているのである。

『ペラギウス派やドナトゥス派、さらにマルキオンといった歴代の異端者』というのは、キリスト教史を勉強すれば、必ず登場する、代表的な「異端」だ。キリスト教徒にとって、どれくらい有名なのか喩えて言うと、『ウルトラマン』における「バルタン星人やザラブ星人、さらにメフィラス星人」くらいに有名である。

だが、「バルタン星人やザラブ星人、さらにメフィラス星人」は、人間世界を「外」から襲ってくる「異星人(異教徒)」という「侵略者」だったけれども、『ペラギウス派やドナトゥス派、さらにマルキオンといった歴代の異端者』というのは、言うまでもなく「キリスト教徒」であり、言わば「身内」である。ただ、その「考え方(思想)」を「正しくない」と否定され、「悪役」にされてしまった人たちなのだ。

要は、自称「正統派」の教父たち(つまりアウグスティヌスなど)と、「神」や「キリスト」や「洗礼」といったことについての「解釈」で意見対立して、排除されていった人たちであり、いわば「教父になり損ねた、敗れた理論家たち(と、そのグループ)」である。

(ペラギウス・まるで手配書)

『フランスの神学者アルフレッド・ロワジ』は、よく知らない。そういう新しいところまでは、まだ勉強できていないからだが、私の知っている範囲で言えることは、フランスはカトリック国であるけれども「ガリカニズム」といって、「ローマ教会」からの政治的干渉を拒絶して、自分たちの信仰を守ってきた伝統をがある。通常、カトリックでは「ローマ教会=ローマ法王庁=バチカン」の命令は絶対なのだが、フランスのカトリックは、「自由」を強く主張して、けっこう言いたいことを言う伝統がある。で、ロワジも、そういう伝統に連なる人であり、それでもやりすぎて「破門(カトリック教会追放)」された硬骨漢なのであろう。

私の「推測」はここまでで、「Wikipedia」を確認してみると、

『アルフレッド・フィルマン・ロアジ(Alfred Firmin Loisy, 1857年2月28日 - 1940年6月1日)は、フランスの神学者。1879年にカトリック教会の司祭に叙階され、1889年から母校のパリ・カトリック学院で聖書の教授を務めた。その聖書研究によってカトリック教会における近代主義を代表する一人として知られる。ロワジーとも表記される。

聖書をカトリック教会の伝統的解釈によるのではなく、啓蒙期以来発展して来た近代の歴史学的、批判的方法によって研究することを主張した。この主張のためロアジは1893年に教授を辞めることになり、1902年に刊行した主著『福音と教会』を含む著書5冊が1903年に検邪聖省によってカトリック教会で禁書となった。1907年にローマ教皇ピウス10世が回勅で近代主義を批判、断罪したが、ロアジは教皇の意向に従わず反論を発表して1908年にカトリック教会から破門された。

ロアジのもっとも有名な言葉は『福音と教会』における「イエスは神の国を予告したが、到来したのは教会であった」である。』

と、こんな感じだ。

要は、「反近代」を掲げた反動保守教皇であるピウス10世の命令に逆らって「私は、科学的かつ合理的に、聖書を研究する」と言って、その節を曲げず、破門になった人だということである。素晴らしい。

(ピウス10世)

ちなみに、文中の『検邪聖省』というのは、昔の「異端審問所」であり、現在の「教理省」で、要は、教義に関する「チェック・指導部門」。

前ローマ教皇であるベネディクト16世は、この「教理省」のトップだった人で、多くのリベラルな神学者をいじめ倒した。

それが、ローマ教皇になった途端、例の「司祭による信徒児童に対する性的虐待問題(スポットライト事件等)」が噴出し、さらに「バチカン銀行の資金洗浄問題」なども発覚して、あれやこれやで悩んだあげく、「異例の生前退位」をした人である(ザマアミロだ)。

(ベネディクト16世=ヨーゼフ・ラッツィンガー元・教理省長官)

以上、このように「訳者あとがき」の冒頭部に登場する「主な人物」をチェックしただけでも、本書はじつに面白そうではないか。

もちろん、基礎的な予備知識は必要だが、ある程度、理解できれば、こんな「ちゃぶ台返し」みたいな本が、面白くないわけがないのである。

だから私としては、「面白くない読者」とは、「正統派カトリック教徒」か「キリスト教の基礎知識を持たない人」だということを、まず強調しておきたい。「面白くない」のは、著者のせいではない、ということである。

が、まあ、それにしても「専門的で難しい本」であることは間違いない。大筋では理解できるが、細かい議論では、何しろ哲学者のそれだから、こちらの頭がついていかないのも仕方がない。だから、あとは、私が理解できた範囲での「大まかな紹介」だと思ってほしい。

○ ○ ○

「原罪論」については、アウグスティヌスの紹介のところで少し書いたとおりで、要は「罪の遺伝論」であり、これが「キリスト教の正統教義」になっていて、各種の「キリスト教教義・神学」は、この「原罪論」を礎石の一つとして構築されている。したがって、「原罪論」を否定してしまうと、「正統教義」が総崩れになりかねないので、特に「カトリック教会」は「原罪論」を死守しようとし、これに異を唱える者を(まずは「指導」して「撤回」を求め、それに応じなければ)「異端の説を唱える信仰的不届者=異端者」として「破門」してしまう。「おまえはもう正統信仰の信者ではない(よって、おまえには神の救いはない)」ということである。

しかし、いくら「権力」でねじ伏せようとしても、「おかしいものはおかしい」と考える人は、いなくならない。

「カトリック教会」の権力が及ばない「プロテスタント」の神学者には、当然「原罪論」に異を唱える人も少なくない。「原罪論」に異を唱えたからといって、キリスト教徒を辞めさせられるわけではないからである。

しかしながら、「原罪論」というのは、「プロテスタント」が生まれる前からの「正統教義」なのだから、「プロテスタント」においても「原罪論」は、基本中の基本教義であって、そう簡単に「間違いでした」と言えるような、軽いシロモノではない。つまり、プロテスタント信者は無論、プロテスタント神学者の大半は、今でも「原罪論」に立脚して、キリスト教を理解しているのである。

では、「カトリック」はどうかというと、前述のとおり「言論公表の自由」が無い。しかし、「おかしいものはおかしい」と考える人は、プロテスタントと同様に出てくるし、その中には「黙っていられない人」もいる。「神の前において、信仰的良心は偽れない」というわけである。一一で、本書の著者アガンベンも、神学者ではないけれど、そうした「良心的カトリック理論家」の一人なのだ。

○ ○ ○

では、「原罪論」の、どこがいけないのか。一一それは無論、「罪の遺伝」という部分である。

普通に考えて「アダムとイブが、サタンの誘惑に乗って、禁断の実を食べ、罪にまみれたからと言って、どうして、それ以降の〝すべての人類〟は、罪を抱えた状態で生まれてくる、なんて話になるんだ。そんなもん、日本で言えば『親の因果が子に報い、可哀想なのはこの子でござる』みたいな理不尽であろう。そんな不合理で無慈悲なことを、完全無欠の、愛の神が許すわけがないじゃないか」ということになるだろう。少なくとも、クリスチャンでなければ、そう考えるのが当たり前だし、キリスト教徒だって、同じように考えて、とうてい納得できない、つまり「盲信」なんかできないという人も出てくる。

しかし、なにしろ、尊敬すべき「キリスト教最大の教父」であるアウグスティヌスが、論敵を葬って、「原罪論」を「正統教義」に位置づけ、さらにキリスト教会は、その後ずーっと、それを「正統教義」だとしてきたのだから、いまさら「間違いでした」と言えるものではなない。

例えば、「原罪論」の間違いを認めてしまったら、現在の「キリスト教正統教義」の根幹をなす「贖罪論」が揺らいでしまう。

「イエスは、自らが十字架に架かることによって、人々の罪を贖ったのだ(したがって、イエスは無力だったから殺されたというわけではない。十字架にかかることで、人々を救うために、地上に派遣されたのが、救済者イエス・キリストなのだ)」という、あれである。

なぜ「原罪論」を否定すると「贖罪論」が揺らいでしまうのかというと、「イエスが贖った、人々の〝罪〟とは、どの罪のことなのか?」という議論に発展せざるを得ないからである。

つまり、イエスが贖ったのは、

(1)過去未来を含めた、すべての人の原罪と、個々人が犯した罪のすべて

(2)過去未来を含めた、すべての人の原罪だけ

(3)過去未来を含めた、すべての人の個々に犯した罪だけ

(4)イエスが十字架にかかるまでの人類すべての、原罪と個々の犯した罪

(5)イエスが十字架にかかるまでの人類すべての、原罪だけ

(6)イエスが十字架にかかるまでの人類すべての、個々の犯した罪だけ

の、いずれなのか、といった面倒な議論になってしまう。

まず、(4〜6)は、イエスの死後に生まれた人類はすべて「イエスに救われたわけではない」ということになってしまうから、不採用。

また、(1)だと、人類は「あらかじめイエスのよって罪を贖われているから」なんでもありで罪も犯せるし、信仰も必要ない、ということになってしまうから、これもダメ(そもそも、完全にすべての罪を贖われていたら、人類は罪を犯せない存在となっていなくてはならず、ということは、この世界はすべて、天国=神の国になっていないといけない。だが、事実は、そうなっていない)。

残るは(2)と(3)だが、(3)の、イエスが贖ったのは「過去未来を含めた、すべての人の個々に犯した罪だけ」ということになると、なぜ、イエスを派遣した父なる神は、イエスの犠牲によってすら、「原罪」を贖わせなかったのかと、その「中途半端な救済」の意図が、どうしても疑われてしまう。

したがって、いちばん尤もらしいのは、(2)の、イエスは「過去未来を含めた、すべての人の原罪だけ」を贖ったということになるだろう。

過去未来を含めた、すべての人の「原罪」は贖ってあげたのだから「あとは自己責任ですよ」ということになるからだ。で、その「自己責任の罪=個々が犯した罪(穢れ)」から救ってあげるのが「神の仲保者」である「教会」である、という理屈だ。

つまり、(2)の理屈なら、いちおう「なるほど」ということになる。

だが、ここで「原罪論」が否定されてしまった場合、(2)は不成立となってしまう。

そこで、イエスが贖ったのは、おのずと残りの「自己責任の罪=個々が犯した罪(穢れ)」ということにした(切り替えた)としても、それが「過去未来を含めた、すべての人の、自己責任の罪=個々が犯した罪(穢れ)」だとしてしまうと、もはや「教会」の出番はなくなってしまう。前述のとおり、すべての人の罪は、イエスのよって、あらかじめ贖われているからだ。

しかしまた、だからと言って(6)のように、イエスが贖ったのは「イエスが十字架にかかるまでの人類すべての、個々の犯した罪」だと限定してしまうと、イエスの死(十字架)以降の人類は「イエスに恩義はない」ということになってしまって、これも「教会」的には不都合である。

一一したがって「キリスト教会」として、その存在意義を担保するためには、是が非でも「原罪論は正しい」と大前提した上で、(2)の、イエスが贖ったのは「過去未来を含めた、すべての人の原罪だけ」ということに、しておかなければならないのである(ただし、すべての人と言っても、それは「洗礼を受けた」という条件付き)。

(それでも、この「原罪」の範囲が、きわめて曖昧。例えば、原罪が贖われたのなら、もう、人は死ななくていいのではないか。ならば、罪も犯さないのではないか、等)

もちろん、キリスト教徒は、基本的には、こんな「論理的な話」はしない。したら「負け」だからで、そこは「信仰は理屈じゃないんだ」と言っておけば、その方が信者ウケも良いから、わざわざ「寝た子を起こすような議論」はしない。

だが、「原罪論」を否定されてしまうと、「贖罪論」まで否定しなければならなくなってくるから、是が非でも「原罪論」は死守しなければならない、ということになる。

それに、そこまで詰めて考えなくても、そもそも「原罪論」の誤りを認めてしまったら、傍目には「結局、原罪論からして間違っていたということは、キリスト教そのものが間違ってたということでしょう」となってしまう蓋然性が、きわめて高い。それは、「教会」として、絶対に困るのである。

○ ○ ○

しかし、「真面目な信者」というのは、そういう「政治的判断」を「教義や神学に、からめてはならない!」と、大真面目に主張する。なぜなら「神の存在を、心底信じているのであれば、人間的な(解釈の)誤りを改めるのに、何を恐れる必要があろうか!」と考えるからである。まったくの「正論」である。だからこそ、「教会」としても困るのだ。

で、キリスト教、あるいはカトリックの歴史の中には、実は「アウグスティヌス様の考え方も、ちょっと問題はある」と思っていた人も、少なからずいた。正統派として名を残している人の中にもいたのである(このあたりの人に、本書で言及している、スコトゥス・エリウゲナやアンセルムス、ダンテなどがいる)。ただ、露骨な言い方で批判をしなかったので、大目に見られたか、気づかれなかったのだ。

そのへんは「教会」も、「老獪」であり、上手に「ゆるい」。なぜなら、教会が問題にするのは、「理論」そのものではなく、その「影響力」だからである。

要は「どう考えてもいいけど、それをあからさまに公言するなよ」というのが、「教会」政治的な考え方だったので、「角の立たない言い方」なら、大目に見て問題にせず、また、それをして「(教会の)寛容」だなどと自慢したりしていたのである。

『 原罪の教義は、ひとえに『ローマの信徒への手紙』の一説(5:12)の解釈にかかっているのだが、見解を変えたとして批判するユリアヌスに答えてアグスティヌスは、使徒パウロの言葉をほぼ字義どおりに繰り返すことで、まさしくその教義を要約してみせ、さらに回心のはじめから常にそれを真実だとみなしてきたと断言している(『ユリアヌス駁論』VI,12,39)とするならば、アウグスティヌスによる解釈の戦略を注意深く検証してみるのがいいだろう。彼が利用しているラテン語訳において、パウロの一説は以下のようにある。「ひとりの人によって罪が世に入り、罪によって死が入ったように、死はすべての人に及び、それによってすべての人は罪を犯したのです(Per unum hominem intravit in mundum et per peccatum mors et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt.)」。アウグスティヌスにとって決定的なのは、in quo の解釈である。彼はこれを何らの躊躇もなくアダムに結びつけている。つまり、「その男によってすべての人は罪を犯したのです」、というわけである。

かねてより研究者たちが説明してきたところでは、この部分に対応するギリシャ語原文の表現 epi'o(※ oの上に「–」が付く)は、結果に関連する節を導くため、「それがもとで、その結果として」の意味になるということ、さらに直前にある男性形の語、つまり「死(thanatos)」をおそらく指している、ということである(すなわち「死の帰結として、すべての人が罪を犯す」と読めるのである SCHREINER,pp.273-274;FITZMYER,passim)』

(P25〜26、※は引用者註)

いやもう、見るからに難しそうだし、難しいのだが、誤読を承知で、私が理解した範囲で言うと、アウグスティヌスは、本来「死の帰結として、すべての人が罪を犯す」と理解すべきところを、「(アダムの)罪の帰結として、すべての人が罪に染まった」と、無理を承知で強弁的に解釈した、ということなのではないだろうか。

つまり、アウグスティヌスのパウロ解釈たる「原罪論」では、アダムは「罪」を犯すことによって「死の定め」を与えられてしまい、その「死の定め」は、以降「人間の定め」となった。つまり、「永遠の生の楽園」という特権を失って、「他の動物」並みになってしまった。そして、人間は「死の定め」を得たからこそ、それぞれが「罪」を犯すことにもなってしまった、ということである。

しかし、ギリシャ語原文の表現に従うならば、「罪」が遺伝したわけではない(=原罪論は間違い)、ということになる。

つまり、「禁断の実を食べた」という「原罪」は、アダムとイブに止まり、人間は「不死という特権」を奪われただけであり、また「死の定め」に「帰した」からこそ、人間は、生きんがために、個々に「罪」を(多かれ少なかれ)犯さなければならない存在になったのだ、ということなのだ。

これが「原罪論」と、どう違うのかというと、神は、アダムとイブの「二人だけ」に「特権」を与えたけれど、二人は自ら犯した罪で、その「特権」を失った。以降「人類」は、「特権」を与えられてない「本来のかたち」で生きることになっただけであり、「罪としての死」が理不尽にも「遺伝」されたわけではない、ということだ。

「原罪論」は、何もしていない「生まれたばかりの赤ちゃん」でも、「原罪」を持った存在である、とした。

これがアウグスティヌスの「罪」解釈だが、(ラテン語訳前の)ギリシャ語聖書を正しく読めば、「死の帰結として、すべての人が(個々に、自己責任で)罪を犯す」のであって、「原罪」なんてものは持っていない。

したがって、最後の審判で裁かれるのは「個々人の罪」だけであり、「生まれてすぐ死んだ赤ちゃんは、罪を犯していないから、洗礼を受けていなくても、天国に行ける」し、「生前、キリスト教と出会う機会のなかった異邦人も、洗礼を受けていなかったからといって、地獄行きが決まっているわけではない」ということになるのである。一一これは、しごく真っ当な理屈ではないだろうか。

しかし、それでは「教会」的には、困るのだ。

「すべての人」が「原罪」を抱えているという「設定」にしているからこそ、救われたければ(地獄に行きたくなければ)、例外なく「すべての人」は「洗礼を受けて、この教会に付きなさい」と言えるのであって、「原罪」が無ければ、キリスト教信仰は「絶対的に必要なもの」ではなくなってしまうからである。

『 ここでもまたアウグスティヌスにおいて、神学的動機は教会の動機と一致している。というのも、人間本性が恩寵なしに罪を犯さないでいることができるとするなら、秘跡を通じて恩寵を授ける教会は必要なくなってしまうからである。』(P44〜45)

(サン・ピエトロ大聖堂)

○ ○ ○

以上のように、アガンベンの「原罪論」批判は、スリリングで面白いと思う。

「思う」というのは、私の理解が不確かだから、断言はできないが、ということである。

が、私の能力不足は別にして、本書の面白さの一端くらいは感じていただけたのではないだろうか。

私が、上で我流に解説したのは、あくまでも本書のごく一部なのだから、必要な知識を持って味読するならば、本書は間違いなく面白い、刺激的な「知的闘争の書」なのである。

(2022年3月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・