- 運営しているクリエイター

#リハ専門職

リハ専門職は何を目指し、どう育成すべきなのか?

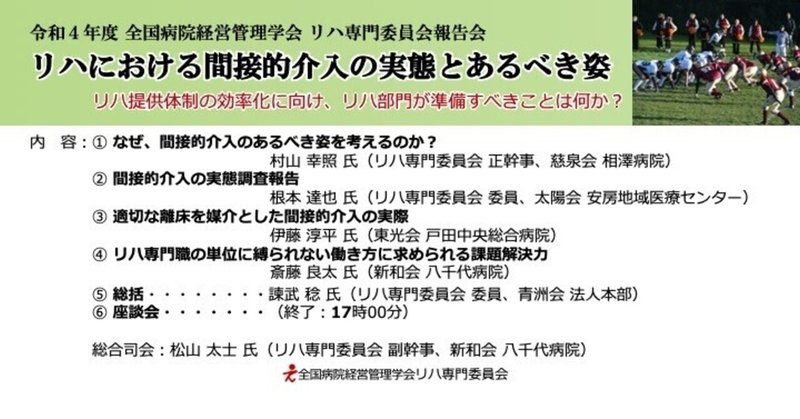

本noteは、全国病院経営管理学会主催「令和5年度リハ専門委員会報告会」で筆者が講演したイントロダクションの一部です。われわれの活動およびリハ専門委員会報告会の様子を広く知っていただくことを目的として公開しています。

多くの方が、リハ専門職の現在と未来を考える契機となれば幸いです。

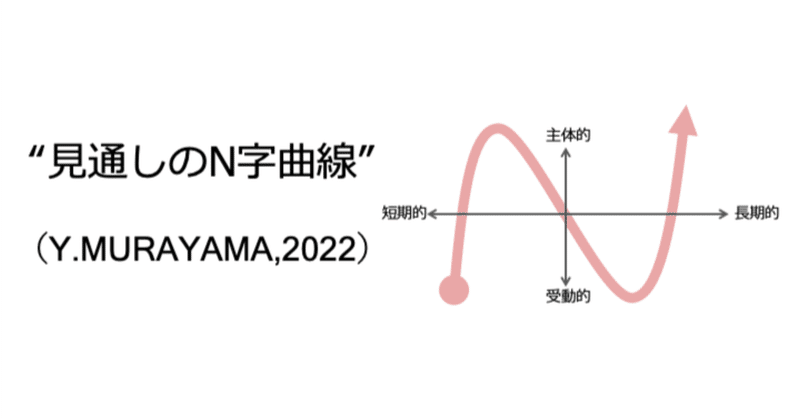

リハ専門職は何を目指し、どう育成すべきなのか。その答えは、「間接的にも成果を示すことができる専門職を目指し、見通

なぜ、リハ専門職の介入は終われないのか

短期集中予防サービスというものがあります。これは、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)による、要支援者等に対するサービスです。

短期集中予防サービスの目的は、① 生活のしづらさを解消する、② セルフマネジメントが可能になる、③ 地域資源を活用した活動的な生活を獲得するの3つで、週1回、全12回のリハ専門職との面談が中心となります。

つまり、身体を触らず、家にない器具を使わず、利用者が自分

回復期リハ病棟におけるリハ料包括化の流れ

本noteは、美原記念病院の石森卓矢ら(2023)の「回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション料包括化に関する検討」(社会保険旬報 No.2896:2023.7.1)の要旨である。

回復期リハ病棟は、2000年度の診療報酬改定で制度化された病棟である。その後、リハ専門職の配置が進み、現在では豊富なリハ量を担保することが可能となった。しかし、必要な患者であっても1日9単位が上限として設けら

リハ専門職が何気なく使う言葉は、対象者にどのような印象を与えるか?

本noteは、リハ専門職を含む医療従事者が、対象者に対して用いている言葉に対し、筆者が常日頃感じてきた違和感の一部を整理したものである。できるだけ多くの方の目に触れてほしいため、端的に整理したいと思う。

今回取り上げたい言葉は、”指導”と”評価”である。

リハビリテーションの領域においては、”退院時リハビリテーション指導”や”退院時訪問指導”、”作業療法評価等”の言葉が日常的に用いられている。

なぜ、若いうちの苦労を避ける傾向に我々は嘆くのか?

最近、Twitterを流し読みしていると、若いうちに進んで苦労しようとする人がいないといった嘆きが目につくようになりました。実際のところ、どうなんでしょうか。

下の図は、日本生産性本部[1]による、働くことの意識調査結果のうち、「若いうちは進んで苦労すべきか」と言う問いに対する回答のトレンドです。平成23年度から急激に「苦労すべきだ」と回答した割合が減り、「好んで苦労すべきではない」と回答した

なぜ、伝えたいことが伝わらないのか?

「江戸しぐさ」の例に、「時泥棒」というものがあります。これは、”断りなく相手を訪問し、または、約束の時間に遅れるなどで相手の時間を奪うのは重い罪(十両の罪)にあたる”という意味です。

私が考える「伝えたいことが伝わらない」ことによる大罪は、『相手の時間を奪うこと』に他ならないと考えています。「うまく伝わらなかったな、今度がんばろ。あは。」でも、「何で、最後まで話を聞いてくれないんだろ。くそ。」

躓きから学ぶプレゼンテーション

ごく一部の天才を除き、上達に場数が必要だと言われるものの一つにプレゼンテーション(以下、プレゼン)があります。筆者はこれまで、様々な方々を対象として比較的高頻度にプレゼンを行う機会がありました。

本noteでは、筆者のこれまでのプレゼンの経験から得た「躓き」を振り返り、2021年11月時点で筆者が考えるプレゼンのチェックポイントを整理します。

但し、あくまで、経験に基づく個人的な印象であるこ

なぜ、BCPは形骸化してしまうのか

BCPとは、事業継続計画(Business continuity planning)の略称です。これは、災害などの緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画を指します。

私は、今年開催される第55回日本作業療法学会において、COVID-19に対するリハ部門のBCPの作成及び運用の経験を報告予定です。そこで本noteでは、リハ部門及び感染症に特化したBC