#107 鉄棒 逆上がり成功のカギは手首の返し!逆上がりのコツと指導法

みなさんこんにちは!

ともぞうです。

逆上がりを指導すると、鉄棒嫌いが生まれます。

それはどうしてなのかについて説明していきます。

今回は、その第5回目です。

また、おススメはしませんが、

それでも逆上がりの指導を考えてるあなたへ!

逆上がりの教科書として、逆上がりの指導について解説していきます。

多分説明が長くなり、読むのも大変なので、数回にわけてお話していきます。

また、1つの記事にすべての情報を盛り込むのはとても労力がいる作業で時間もかかるため、数回に分けさせてもらっています。

重複する内容もあります。

1度で読み切りたいという方もいるかもしれないので、後日、すべて記事が完成したら、つなげて紹介いたします。

ご了承下さい。

これまでの簡単な振り返りです。

「学習指導要領体育編」によると、逆上がりは、

5,6年生の「支持系、後方支持回転技群 後転グループ発展技の例示」内に、

〇逆上がり足の振り上げとともに腕を曲げ、上体を後方に倒し手首を返して鉄棒に上がること。

とあります。

つまり、「逆上がりは5,6年生になってようやく指導すべき技」であり、低学年では指導すべき技ではないということです。

さらに、逆上がりとは、

上り技の1つにすぎない」ということを考えると、

逆上がりが仮にできなかったとしても、他の上り技ができれば、技を組み合わせることができるので全く問題はありません。

少なくとも4年生までに逆上がりの指導に力を入れると鉄棒嫌いが生まれるのだけは確かです。

仮に逆上がりができるようになったとしても、鉄棒嫌いになる可能性大です。

なぜか?

それは、技そのものが難しく、楽しくないからです。

試しに、小学2年生に分数のわり算の問題だしてみて下さい。

おそらくほとんどの子は興味なくできないのでやらないでしょう。

もし毎回算数の時間に分数のわり算がでてきたら、算数嫌いになるはずです。

逆上がりができる子ではなく、できない子に注目していけば、逆上がりができない理由が見えてきます。

そして、できない理由がわかれば、低学年で逆上がりの指導などしないようになるはずです。

逆上がりができるようになるために身に付けなければいけない動きは大きく4つあります。

そのうちの3つがこれです↓

①脇をしめ、ひじを曲げて体を鉄棒に引き寄せる動き

②脚を勢いよく振り上げる動き

③振り上げ足と反対の足(踏み越し足)で地面を蹴り上げる動きと協応動作

この3つの動きが鉄棒が苦手な子にとって難しい動きだということを前回までにお話しました。

今回はいよいよ最後、4番目の動きの紹介です。

それは、

④手首の返しです。

えっそれだけ?

と思う方もいることでしょう。

ですが、この手首の返しがないと逆上がりは成功しません。

できる人にとっては考えたことなく自然にできてしまっている動きです。

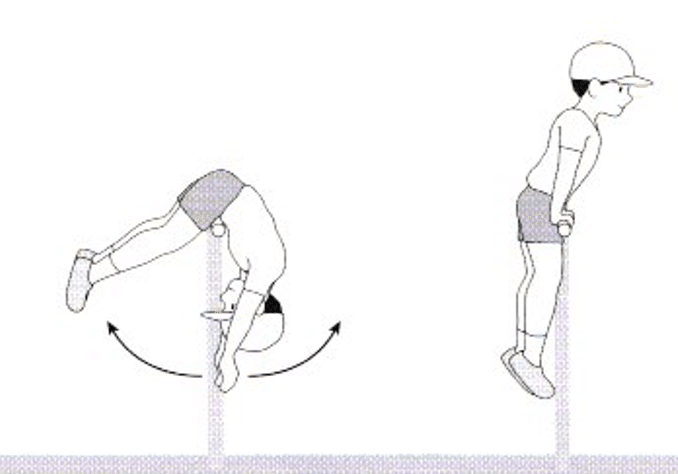

力強く踏み込んで、振り上げがうまくいったら、上のような状態になります。

このあと、スムーズの起き上がれる人と起き上がれない人がいます。

後者は鉄棒が苦手な人たちです。

ではなぜ起き上がれないのか?

それは、手首の返しができていないからです。

鉄棒が苦手な人だけでなく、逆上がりをする場合ほとんどが逆手を使います。

なぜか?

単純です。

逆手の方がやりやすいからです。

順手で逆上がりしようとすると、足の踏み込みの段階で、手首の返しが必要となるため、さらに難易度が高まってしまいます。

逆手で逆上がりの動作を始めて、図①のように腹で鉄棒を支持した状態まできました。

このままでは起き上がることができません。

なぜか?

親指の向きです。

図②の逆手の親指の向きを見てください。

上を向いていますね。

ですが、逆上がりの完成は↓の図③ような「つばめ」といわれる状態になることです。

親指が上を向いたまま、この状態になれるでしょうか?

無理ですね。

ではどうしたらよいのか?

親指を下に向ければこの状態になることができます。

これが手首の返しなのです。

日常生活ではまず起こりえない動きなので、運動神経のよい子以外は身に付いていない動きです。

なので、簡単な技で身に付けさせていかないといけません。

図④のように腹で鉄棒を支持した状態で、ブランコのように前後に体をゆらします。

「腹ブランコ」と呼ぶことにします。

鉄棒が苦手な子にとってこの腹ブランコはかなり難しい技です。

腹で支持する際、腹のどのあたりをあてるのかわからず、おへそあたりで支持をしていまい、苦しむのです。

この経験をしてしまうと、鉄棒が嫌いなります。

なぜか?

痛いからです。

なので、この腹ブランコの前に身に付けておかなければいけない技があります。

手で支持した状態から腹支持に変える「ふとん干し」↓です。

まずは、このふとん干しができないと、手首の返す感覚が身に付きません。

ふとん干しができるようになったら、今度はそのまま前後に揺らしていきます。

ふとん干しブランコです。

揺れた動きにあわせて、手で鉄棒をもち、指示して、つばめの状態になります。

この「ふとん干しブランコからのつばめ」

ができたら、先ほどの図④の腹ブランコからの起き上がりを練習します。

まずは、支持しやすいよう、順手で行います。

なれてきたら、逆手でもやってみます。

実際には、逆上がりは逆手になってるので、逆手で上記の技がすべてできないと理論上は起き上がれません。

ですが、逆手でこれらの練習するのはかなり難しいです。

だから順手でやって手首を返す感覚が身に付いたらOKぐらいにしておいた方がよいでしょう。

まあ要するに、逆手での手首の返しはかなり高度な動きということがご理解いただけたでしょうか?

だから私は逆上がりを指導はしません。

楽しくないからです。

やりたい子がいたら勝手に取り組ませます。

鉄棒には、もっと他に楽しい技がいっぱいあります。

鉄棒好きを育てたいなら、逆上がり以外の技を指導した方がよいです。

ですが、どうしても逆上がりができるようになりたいという子がいるかもしれないので、いつでも対応できるよう、このように教材の研究だけはしてあります。

ここまでできてようやく逆上がりの完成です。

逆上がりの手順はたくさんありかつ、複雑です。

わり算の筆算より難しいと思っています。

わり算の筆算で算数嫌いが生まれるように、逆上がり指導で鉄棒嫌いが生まれます。

一応、逆上がりの指導のポイントを詳細に説明していきましたが、おススメする技ではありません。

ですが、もし、

「先生、逆上がりができないんだけど、どうしたらいい?」

と言ってきた子がいたときのために

逆上がりの指導方法を知らないのはまずいです。

逆上がりの動画を見せてもできない子はできません。

動画を観てできるようになる子は教師の支援がなくてもできる子たちです。

逆上がりのコツを調べたからといってできるものでもありません。

ICTは大いに活用すべきものだと思いますが、あくまで手段です。

必要な時に必要な人が使えばいいのです。

ICTを使うことが目的になったらそれは、指導ではありません。

なぜできないのか、一人一人原因が違うので、それを個別に分析しできるように指導しなければいけないのです。

AIの時代になったとしても、そこに教師のレーゾンデートルがあります。

というわけで、逆上がりの指導法をまとめてみました。

それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?