- 運営しているクリエイター

#リベルタパートナーズ舎

初出版に必要な知識を完全公開!

SNS連載「初出版『最強の法則』100」を、まとめ読みできるようにします。

出版を志す方向けに、企画作りや出版への方法・考え方、業界の最新情報、

宣伝プロモ―ションの方法などをまとめたSNS連載「初出版『最強の法則』100」。

昨年12月からほぼ毎日更新しており、続編の「plus」編を含めて140回を越えました。

おかげさまで様々なご意見・ご感想をいただいており、まことにありがとうございます。

【初出版『最強の法則』100plus】vol.149:インスタ投稿の主流は「10スライド」へ

書籍の著者として「1億総出版時代」を生き残る。

そのために宣伝プロモーション戦略、戦術をどうするのか。

ここ数回、一つ一つのメディア・SNSの特性と利用法を見ています。

今回も前回に続き、Instagram(インスタグラム)を取り上げます。

●投稿の方法がわからない●

インスタには、フィード投稿、ストーリーズやリール、

IGTV、ショップ、ライブ配信など、たくさんの機能があります。

「どれをどう

【初出版『最強の法則』100plus】vol.148:インスタで「売れる」法則がある

●「1億総出版時代」を生き残るために

「1億総出版時代」を生き残る。

そのための宣伝プロモーション戦略、戦術をどうするのか。

ここ数回、一つ一つのメディア・SNSの特性と利用法を見ています。

前回はツイッターでした。

今回はInstagram(インスタグラム)を取り上げます。

●インスタユーザーは意外と若い!

インスタは、写真や動画をメインとするビジュアル性が特徴のSNSです。

総務省の調査

【初出版『最強の法則』100plus】vol.147:ツイッターは拡散力を最大限に使う

●

「1億総出版時代」を生き残る。

そのための宣伝プロモーション戦略、戦術をどうするのか。

ここ数回、一つ一つのメディア・SNSの特性と利用法を見ています。

前回はSNSへの出版社の評価でした。

今回はツイッターを取り上げます。

●

世界的資産家イーロン・マスクが買収するというニュースが飛び交い、

注目されているツイッター。

それに伴って、スパムや偽アカウントの問題ばかりが注目を浴びていますが、

【初出版『最強の法則』100】 vol.17:企画作りには「5D」が必要

出版の10工程で3番目の「企画を考える」段階に来ました。

その際、4番目の「自分の棚卸し」も同時にやるべきです。

企画を考えるためには、自分の棚卸しをする必要がありますし、

自分の棚卸しをすると、企画が見えてくることがあります。

その具体的な方法はのちに譲るとして、

今回は企画を作る際に必要な5つの要素をお話します。

すべて日本語の「だ行」で始まるので、私が勝手に「5D」と呼んでいるものです。

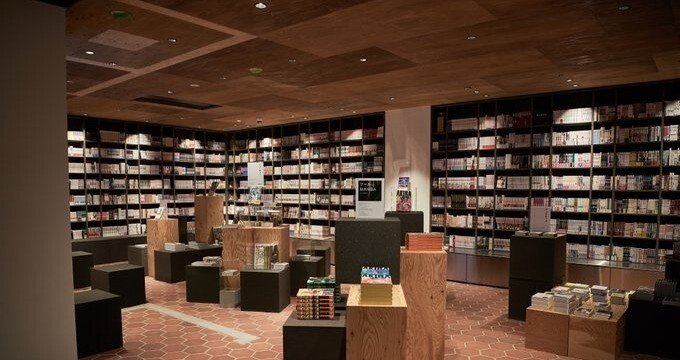

【初出版『最強の法則』100】 vol.16:企画を書く前に書店を徹底研究する

前回は、企画書を書く前に類書や書店さんを研究することをオススメしました。

今回は、書店研究をさらに深堀しましょう。

なぜなら、Amazonやネット書店が伸びているとはいえ、

紙の本に限れば、リアル書店さんが売上の70%以上を占めているからです。

前回は書店さんを数多く回ることを提案しました。

それは、書店さんは1店1店、違う特色があり、置かれる本も置かれ方も違うからです。

お店によって、お客層が

【初出版『最強の法則』100】 vol.15:書店で類書を探そう

企画書にとりかかる前に、ぜひやってほしいことがあります。

それは、類書分析です。

自分の出したい企画や分野が漠然と思い浮かんだら、

同じような企画の書籍を探してみましょう。

Amazonでのキーワード検索だけでも最低限やってほしいですが、

できれば書店さんにも行ってほしいのです。

それも、違うタイプの書店さん何か所か、にです。

都心の大型店、郊外のショッピングモールの中にあるお店など、

タイプの

【初出版『最強の法則』100】 vol.14:出版は企画が9割

出版するための重要なポイントは、「いい企画」を出版社に提出することです。

「いい企画」とは、出版社が最低限採算のとれる企画です。

身も蓋もない言い方ですが、商業出版は売れなければ価値はありません。

タイトルが9割だとか、カバーが9割という見方もありますが、

いくら素晴らしいデザインをしても企画が良くなければ、無駄な努力です。

ですから出版は「企画が9割」と言われているのです。

では、「企画」と

【初出版『最強の法則』100】 vol.13:得意分野で「NO.1」を見つける

出版への一番の近道は、まず自分の仕事や得意なものを磨くことです。

さらにその分野で自分が「NO.1」なものを見つけることができれば、ベストです。

なぜなら、出版、特に実用系の書籍は読者の悩みや不安、欲望に応えるものだからです。

お金持ちになりたい。

痩せたい。

話し方をうまくなりたい。

資格を取りたい。

…あらゆる悩みや問題を解決する手段の一つとして読者が求めるのが、書籍なのです。

小説やエンタ

【初出版『最強の法則』100】 vol.12:自分で「企画売り込み」する方法

昨日は、出版社に個人で企画を売り込むハードルは高いとお伝えしました。

逆に言えば、そのハードルを越えればいいわけです。

一番いいのは、編集者や出版社スタッフに知り合いがいることです。

思い切って、その人に相談してみましょう。

著者に知り合いがいれば、編集者を紹介してもらう手もあるでしょう。

中には、コロナ禍前ですが、出版社の人間がよくいる飲み屋さんや出版パーティで編集者と知り合いになり、出版に

【初出版『最強の法則』100】 vol.11:自分で「企画売り込み」はできるか(1)

出版には様々なハードルがあります。

大きいのは、商業出版においては、一個人で紙の出版物を流通させることが困難なことです。

全国の書店さんやネット書店さんで販売するには、基本的に取次さんを通す必要があります。

取次さんと取引をするには、「口座」を持たないといけません。この口座を持っているのが出版社なのです(一部、販売代行会社を使っている出版社もあります)。

ですから、商業出版をするには、出版社に企

【初出版『最強の法則』100】 vol.10:出版への10ステップ

「出版したいけど、何から始めればいいのかわからない」

未経験者の方から聞く、一番の悩みです。

出版するまでの道のりは一人一人様々ですが、

ここでは、大まかな流れをお伝えします。

紙のビジネス書や実用書の商業出版のケースを見てみます。

(1) 出版の目的を決める

(2) ルートを決める

(3) 企画を考える

(4) 自分の棚卸をする

(5) 出版社を決める(決まる)

(6) 企画を決定する

(7)

【初出版『最強の法則』100】 vol.9:電子書籍の大きな可能性

【初出版『最強の法則』100】

vol.9:電子書籍の大きな可能性

(出版に関心のある方に向けて、100回にわたり出版に関する豆知識を書いていく予定です)

出版するには、紙の本と電子書籍のどちらがいいのか?

前回はこのテーマで、紙の本の特徴を述べました。詳細は前回の記事を見てほしいのですが、

(1)権威性

(2)信頼性

(3)系統性

(4)保存性

(5)一覧性

この5つにおいて、紙の本が優

【初出版『最強の法則』100】 vol.8:紙書籍は信頼性と権威性がある。

(出版に関心のある方に向けて、100回にわたり出版に関する基礎知識を書いていく予定です)

前回までは、商業出版と自費出版、コンサル出版の違いを見てきました。

そして今回は、初出版は「紙の本と電子書籍のどちらがいいか?」。

古くて新しいテーマです。

結論を言ってしまえば、「どちらでもよい」です(異論はあるかもしれません)。

紙と電子、それぞれの特性を知って、

自分の目的と照らし合わせ、どちらをど