【分野別音楽史】#06-5「ジャズ史」(1970年代)

『分野別音楽史』のシリーズです。

良ければ是非シリーズ通してお読みください。

本シリーズのここまでの記事

#01-1「クラシック史」 (基本編)

#01-2「クラシック史」 (捉えなおし・前編)

#01-3「クラシック史」 (捉えなおし・中編)

#01-4「クラシック史」 (捉えなおし・後編)

#01-5 クラシックと関連したヨーロッパ音楽のもう1つの系譜

#02 「吹奏楽史」

#03-1 イギリスの大衆音楽史・ミュージックホールの系譜

#03-2 アメリカ民謡と劇場音楽・ミンストレルショーの系譜

#03-3 「ミュージカル史」

#04「映画音楽史」

#05-1「ラテン音楽史」(序論・『ハバネラ』の発生)

#05-2「ラテン音楽史」(アルゼンチン編)

#05-3「ラテン音楽史」(キューバ・カリブ海編)

#05-4「ラテン音楽史」(ブラジル編)

#06-1「ジャズ史」(草創期)

#06-2「ジャズ史」(1920~1930年代)

#06-3「ジャズ史」(1940~1950年代)

#06-4「ジャズ史」(1960年代)

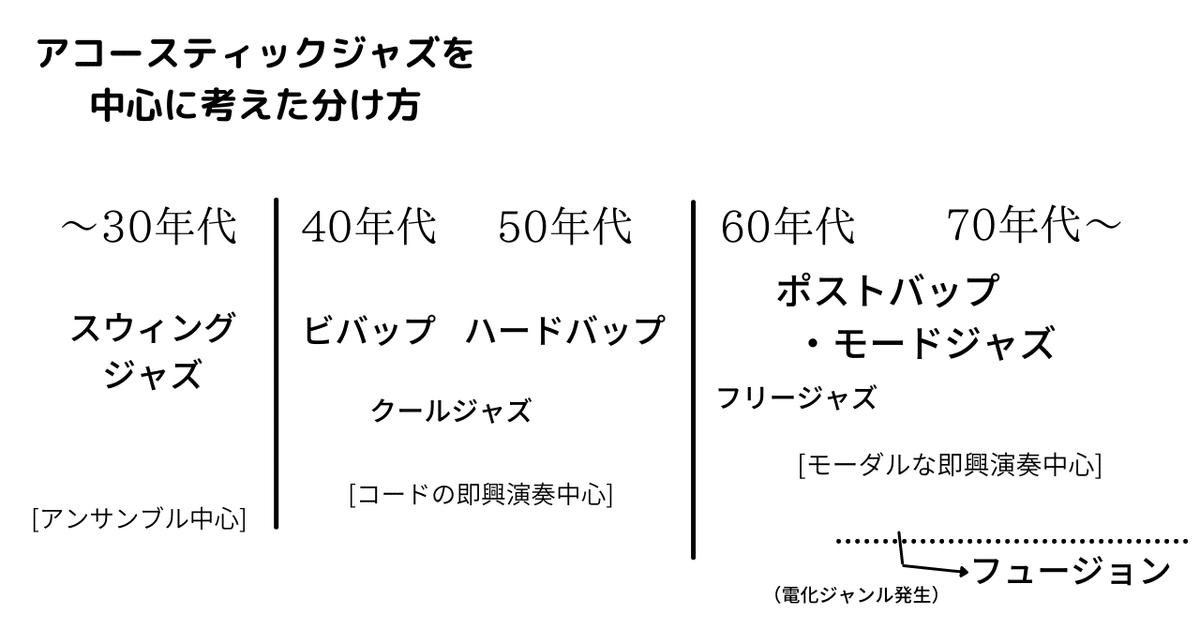

前回までの時代までは「モダンジャズ」期であり、「ジャズ史」としてわりと認知されている部分ですが、今回からはロックやファンクの要素が入り込む「フュージョン」期となってくるため、ジャズリスナーにとっても見解が異なる範囲となってきます。

従来の一般的なジャズ評論では、モダンジャズ期の異様な詳しさに比べて、フュージョン期以降の解像度が極端に低くなってしまっていると感じます。1970年代以降も、現在まで豊かに進化を続ける「ジャズ史」を、引き続き追っていただければと思います。

過去記事には クラシック史とポピュラー史を一つにつなげた図解年表をPDFで配布していたり、ジャンルごとではなくジャンルを横断して同時代ごとに記事を書いた「メタ音楽史」の記事シリーズなどもあるので、そちらも良ければチェックしてみてくださいね。

◉ジャズプレイヤー達による「クロスオーバー」

「フュージョン」という分野は、ジャズから派生して誕生した「ジャズとは別の新しい1ジャンルだ」とされることもありながら、ジャズの中のサブジャンルとして扱われたり、ジャズ史の中で70年代のムーブメントをあらわす時代区分とされていたりと、非常に多義的で定義づけが難しい領域です。

ジャズの"帝王" マイルス・デイヴィスが率先して電気楽器を導入したことで始まった「フュージョン」ですが、賛否両論が飛び交い、「かつてのジャズが終わってしまった」「商業化だ」「芸術であったはずのジャズが大衆向けのサウンドになってしまった」「こんなものはジャズではない」などの評価が取り付きました。

しかし、「ジャズ側の動きとしての"フュージョン"や"クロスオーバー"」のサウンドは、同時期の「ロック側の動きとしての"ジャズロック"」に比べて、独特な雰囲気と難解寄りな要素が含まれているといえます。

その要因は、作曲者・演奏者が「ジャズミュージシャン」であったからだといえます。その直前の60年代のジャズはモードジャズ、フリージャズ、ポストバップといった難解で前衛的な方向性を持っていて、そこに電気楽器を導入したからといって、一口に「商業化」「大衆向け」とは言えない側面もあったのです。

さらに言えば、60年代末にマイルスが参照していたサウンドは、スライ&ザ・ファミリーストーンのファンクや、ジミ・ヘンドリクスのサイケデリック・ロックなどであり、非常にカオスな融合であったということが言えるのです。マイルス自身は、音楽ジャンルの分類などは意に介さず、ひたすら貪欲に当時存在した音楽をすべてかき混ぜて好き勝手に混合しただけだったのです。

フュージョンというジャンルが確立した一つの始点として、マイルスの1970年のアルバム「ビッチェズ・ブリュー」が筆頭に挙げられました。

この作品をセンセーショナルにリリースしたあと、マイルスはファンク色の強い、よりリズムを強調したスタイルへと発展させ、ジャズ界のブームとなりつつあったクロスオーバーとは一線を画する、非常にハードな音楽を展開します。1972年のアルバム「オン・ザ・コーナー」も問題作として話題になりました。

このころのマイルスミュージックは「エレクトリック・マイルス」「エレクトリック・ジャズ」などと呼ばれていました。

そして、1960年代末~1970年代初頭にマイルス・バンドでこのようなエレクトリック・ジャズに挑戦した(させられた)ミュージシャン(いわば「マイルス"卒業生"」)たちも、各自で活動を展開していきました。

まず1970年には、ジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターが中心となってウェザー・リポートというグループが結成されました。既にジャズ界の重要ミュージシャンとなっていたこの2人だけでなく、デビュー直後だったベーシストのジャコ・パストリアスも1975年にバンドに加入し、最も勢いのあるクロスオーバーグループの1つとなりました。

1971年にはジョン・マクラフリンが中心となってマハヴィシュヌ・オーケストラが結成され、インド音楽のエッセンスや、ヴァイオリンをリード楽器として取り入れるなど、異彩を放ちました。ジョン・マクラフリンとドラムのビリー・コブハムは、マイルスの「ビッチェズ・ブリュー」への参加をきっかけに知り合い、新バンドを立ち上げる相談を始めたといいます。

チック・コリアは「リターン・トゥ・フォーエバー」を結成。初期はエレピの音色を武器にラテン音楽に影響を受けたサウンドを、中期からはギタリストを入れてプログレッシブ・ロック色を強めたテクニカルな演奏を展開しました。初期の楽曲「スペイン」は現在でも人気のセッション曲として知られています。

ハービー・ハンコックも、個人の活動で大胆にエレクトリック・サウンドを取り入れたサウンドを発表していきました。1973年発表のアルバム「ヘッド・ハンターズ」もマイルス作品とともに、ジャズの定義を揺るがす問題作として賛否両論となりました。フュージョンの中でも「ジャズファンク」というような方向性が、マイルスサウンドとは別のシンプルな形で示されたといえるでしょう。

以上のように、70年代に発生したフュージョン初期の代表的なグループであるウェザーリポート、マハビシュヌ・オーケストラ、チックコリア&リターン・トゥ・フォーエバー、そしてハービー・ハンコックのバンドなど、マイルス・デイヴィスのバンド出身者によって主導されたサウンドにより、フュージョンの時代が花開くことになりました。

また、ハードバップ期から活躍していたジャズトランペッターのドナルド・バードも、1970年に入ってから一早く電化の流れを察知し、1973年に『ブラック・バード』という作品を発表して「ジャズファンク」のサウンドとしてのフュージョン作品の先駆けとされています。

◉多彩なギタリスト達の登場

こうしてはじめは「クロスオーバー」として、多様な方向性を持って種が撒かれたフュージョンですが、70年代中盤に入ると次第にポップなサウンドも登場し「フュージョンらしいイメージ」も形成されていきます。それは、多種多様なギタリスト達の登場によります。

ラリー・カールトンとリー・リトナーは、「フュージョンの二大ギタリスト」として当時の人気を二分しました。

また、60年代に活動していた"ジャズ・クルセイダーズ"というジャズバンドが、70年代に入り「ザ・クルセイダーズ」と改名。クロスオーバーサウンドを展開し、74~76年にはラリー・カールトンも加入するなどして、フュージョン期に一気に知名度を上げました。キーボードのジョー・サンプルのエレピサウンドも特徴です。

また、ハードロックシーンで活躍していたジェフ・ベックも、1975年以降、歌の無いギター・インストゥルメンタル作品を発表し、当時流行のフュージョンサウンドに接近していきました。

パット・メセニーは、ブラジル音楽に影響を受けたサウンドを取り入れるなど、ジャズ・フュージョンギタリストとして独自の立ち位置を確立しました。1975年のデビューアルバムでは、ウェザーリポート加入前のジャコ・パストゥリアスを迎えて録音された、シンプルなトリオ作品となっており、当時流行のフュージョンというよりは、かつてのアコースティックジャズの傾向を持ってソロキャリアをスタートさせたといえますが、1978年にキーボディストのライル・メイズとともに「パット・メセニー・グループ」を結成し、このあと80年代にかけて独特のフュージョンサウンドを展開していくことになります。

アル・ディ・メオラは、1974~1976年のあいだ、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーに参加し、バンドの黄金期を支えたあと、ソロのキャリアをスタートさせて活躍しました。

他にも、アール・クルー、ジョージ・ベンソン、ロベン・フォード、ラリー・コリエルといったギタリストが登場し、爽やかなサウンドを奏でて、フュージョンブームを牽引しました。

◉ソウル・ファンクのプレイヤー達によるシーン

ソウルやファンク、ポップスなどの録音に参加する、いわゆる「スタジオミュージシャン」や、音楽プロデューサー、セッションミュージシャンといった人々も、フュージョンへ接近していきました。

ニューヨークを中心に活動していた有能なプレイヤーが集結して結成され、フュージョンブームの波に乗って登場したバンドが、スタッフです。音楽性として、R&B、ソウル、ファンクといった文脈を持つインストバンドとして、フュージョンの方向性を提示しました。特にドラマーのスティーヴ・ガッドは優れた演奏能力を持ったドラマーとして知られています。

クインシー・ジョーンズ、ビリー・コブハムのグループなどに参加して知名度を上げていたピアニスト・音楽プロデューサーのジョージ・デュークも、幅広いサウンドを展開しながら、70年代末にはディスコサウンドにも傾倒し、歌モノとインストの両方を手掛けて活躍しました。

ピアニスト・音楽プロデューサーのボブ・ジェームスもフュージョン期の重要ミュージシャンの一人です。自己の活動と、ポップス・プロデュースの両分野で活躍し、クロスオーバーシーンの一翼を担いました。

デイヴ・グルーシンは、ドラマや映画音楽の分野で活躍しながら、アール・クルーのプロデュースやリー・リトナーとの作品発表など、フュージョンサウンドの発展に貢献し、映画音楽にフュージョンを取り入れた筆頭としても評価されています。

◉攻撃的な新しい管楽器サウンド

それまでのジャズから一転、ギターサウンドが主流となったフュージョンですが、管楽器奏者としてフュージョンに新風を吹かせたのがランディ・ブレッカー(トランペット)とマイケル・ブレッカー(サックス)の兄弟によるブレッカー・ブラザーズ、そして、サックス奏者のデイヴィッド・サンボーンの登場です。

ランディ・ブレッカーとマイケル・ブレッカーの2人は、兄弟そろってセッション・ミュージシャンとしても活動しており、圧倒的なテクニックをサイドマンとして、ジャズ、ロック、ソウル、ファンクなど幅広いジャンルで活躍していました。そして1975年に、デイヴィッド・サンボーンをアルトサックスに加えた3ホーン編成でブレッカー・ブラザーズとしてデビューし、その攻撃的なサウンドでインパクトを与えました。

サンボーンは様々なミュージシャンとセッションをこなしており、同年にソロデビューもしています。

ブレッカーブラザーズは2枚目まででサンボーンが脱退し、ブレッカー兄弟の2ホーン体制でさらに快進撃を進めました。1978年のライブ録音盤『ヘヴィメタル・ビバップ』がヒットし、一躍有名になりました。

サンボーンの登場は、ギターサウンドが溢れたフュージョン界において、フロント楽器としてのサックス人気の復権のきっかけとなりました。サンボーンのサックスの音色は当時の人々にとって独特で、「新しいアルトサックスを作り出した」とまで言われることもありました。

◉実は継続したアコースティックジャズの系譜

このように「フュージョン」は、かつてのジャズのスタイルからどんどん離れて新しいジャンルとして発展していました。しかしこの方向性は「ジャズミュージシャンが産みだした」もので、「ジャズミュージシャンのトレンド」となっていたため、従来のジャズリスナーや評論家にとっては、非常に困惑したものだと思われます。

スウィング、ビバップ、モード、フリージャズ・・・と、その都度細かくスタイルを名付けて評価してきたジャズ評論も、ほとんど別ジャンルとなってしまったこの大幅な変化を評価することは難しく、ジャズ史においてこの時代以降は「多様化」という雑な言葉でまとめられ、解像度が低い紹介しか無いものが多いと感じます。

ジャズ史上の70年代の状況を見ると、かつてのジャズはもうすっかり終了してしまったかのような印象を受けると思います。

しかし、2020年代の現在のジャズの状況を鑑みると、狭義での「フュージョン」というジャンルは既に古いスタイルとなってしまった一方で、従来のルーツから連なる「ジャズ」というジャンルのほうが、21世紀において生き永らえているといえます。

そういった「現在のジャズ」のルーツを丁寧に遡っていくと、「フュージョン」という巨大な"別ジャンル"が従来のジャズ史上に無理やり配置されたために隠されてしまった「70年代以降も引き継がれたジャズ」の存在が見えてきて、ジャズ史としてはそちらも言及されていくべきだったのではないだろうか?という疑問が沸いてきます。

そういった部分を音楽史に再配置するためのヒントの1つとして、ポストバップという分類のしかたを用いるのが適切かと僕は考えます。ポストバップとは、50年代までのビバップやハードバップに対し、60年代以降現在まで続く、モードジャズを引き継ぐアコースティックジャズの傾向を指す言葉だといえます。

本来使われていた「新主流派」が60年代に限定される時代区分であるのに対し、「ポストバップ」は70年代以降のアーティストにも適用できる点で、有用な概念ではないでしょうか。そして、ジャズから派生した「フュージョン」というジャンルはジャズのサブジャンルではなく、親戚のような別の1ジャンルとして扱ってあげることで、両ジャンルの解像度を上げることが可能になると考えています。

◆モダンビッグバンドの系譜

さてそれでは、フュージョンによって見えづらくなっていた、現在につながるジャズのルーツとして本来紹介されるべき1970年代のトピックには、どのようなものが挙げられるでしょうか。

1つは、トランペッターのサド・ジョーンズと、ドラマーのメル・ルイスによって1966年にニューヨークで結成された「サド・ジョーンズ & メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」です。通称「サドメル」という名前で知られるこのビッグバンドは、ニューヨークのジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」を拠点として活動し、毎週月曜夜の定期ライブ演奏は後継バンドの現在も引き継がれて50年以上続いています。

サド・ジョーンズは、ハードバップ期に活躍したピアニストのハンク・ジョーンズを兄に、同じくハードバップ期のドラマーのエルヴィン・ジョーンズを弟に持つ、三兄弟の次男です。サド・ジョーンズ自身もカウントベイシー・オーケストラに所属するなど、ジャズのフィールドで多彩な活躍をしていました。

そののちに、ドラマーのメル・ルイスと共にサドメルを結成。バンドには、同時期に活躍した名だたるジャズ奏者が集合しており、結成された1966年という年からもわかるように、ビッグバンドであっても従来の機能和声的なスウィングジャズだけではなく、近現代的なハーモニー感覚を取り入れたアレンジによって、ポストバップ的な雰囲気を併せ持った「モダンビッグバンド」としてスタートしたのでした。

そして、70年代以降=「ジャズ史が詳細に記載されなくなった段階」以降の、重要なジャズミュージシャンが、このバンドから何人も登場します。

1978年にサド・ジョーンズが活動拠点をデンマークに移したのに伴い、バンド名は「メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」に名称を変更します。バンド名変更後の動向は後ほど見るとして、まず結成からバンド名変更までの、主に70年代「第一期("サドメル時代")」と呼べる段階から活躍していた重要人物として注目すべきなのが、ボブ・ブルックマイヤーです。たくさんのオリジナル曲を提供し、その独創的な楽曲づくりが、のちのジャズミュージシャンたちに大きな影響を与えました。“ボブ・ブルックマイヤーの系譜”にある多くのジャズ作曲家たちが21世紀に活躍することになるのです。

あとは、1977年~79年にバンドに在籍したサックス奏者のボブ・ミンツァーも、重要人物です。のちにフュージョンの分野でも活躍する様子は後ほど書きますが、70年代から多数のビッグバンドで演奏し、その後も自身のビッグバンドや、ジャコ・パストゥリアスのビッグバンドなど、多数のビッグバンド作品の作編曲の分野でも活躍したのでした。

◆コンボジャズ(ポストバップ)

さて、ビッグバンドではなくコンボジャズの分野で言及すべきなのは、まず、1976年に結成された、V.S.O.P.クインテットではないでしょうか。メンバーはというと、ハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、ロン・カーター(Ba)、トニー・ウィリアムス(Dr)、フレディ・ハバード(Tp)です。この並び、見覚え有りませんか?

このメンバーは、トランペットがマイルスに代わってフレディ・ハバードになったこと以外、全員1960年代のマイルス・クインテットのメンバーなのです。フレディ・ハバードも含めて全員、当時「新主流派」と呼ばれたモードジャズ時代の牽引者でもあります。

彼らは70年代に入り、フュージョンでも絶賛活躍中でしたが、完全に電化してジャズを忘れてしまったのではなく、むしろそのノウハウをアコースティック・ジャズの分野に再度持ち帰って、フュージョンではない正統な「ジャズ」の領域を大胆に更新していったといえるのです。

このサウンドは、現在まで続くアコースティックジャズのスタイルの直接的な源流として一番近いものだといえます。こういったスタイルをジャズ史上に配置するうえで、60年代後半に限定される「新主流派」ではなく、大きく「ポストバップ」という括りで捉えることが重要になってきます。

他にも、フリージャズ期に登場したチャーリー・ヘイデンや、マイルスバンドの「ビッチェズ・ブリュー」ではオルガンを"弾かされた"ピアニストのキース・ジャレットらも引き続き「ジャズ」の分野で活躍しましたし、ジャズギターのジム・ホール、ピアニストのアンドリュー・ヒルなど、70年代をフュージョンの時代と捉えてしまうと逆に認識されにくい、アコースティックなジャズプレイヤーはたくさん活躍していました。トランペットのトム・ハレルは、デビューアルバムこそフュージョンサウンドでしたが、その後ジャズ寄りな分野を主軸に活躍しました。これらも「ポストバップ」と括ってよいでしょう。

ジャズ史では70年代を「フュージョン」という一種の「暗黒期」のように扱い、80年代以降は「バップへの揺り戻しと多様化」というような、雑で極端な書かれかたで締めくくられます。

(クールジャズ、ハードバップ、モード・・・、とモダンジャズ期においては細かく分類されていたのに、フュージョン登場のインパクトで「お手上げ」になってしまったように感じてしまいます。)

しかし、それでは現在までのジャズの系譜がまったく見えてこず、断絶してしまいます。これは当時のジャズ評論の怠慢ではないでしょうか。

実態としては、70年代であっても、80年代以降も、「フュージョン」と「ポストバップ」の双方が並行して発展し、ロックやファンクに近いサウンドから、アコースティックジャズまでが並存していた、と捉えるべきでしょう。

このような解釈のもと、80年代以降のフュージョンとジャズも引き続きそれぞれ詳しく追っていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)