記事一覧

圓生の「三年目」 メモ

六代目三遊亭圓生の「三年目」をきく。この噺は、五代目圓生の十八番であり六代目圓生はそれを踏襲した。なにより素晴らしいのは、幽霊として現れる妻の描写。相思相愛の旦那との会話の妙は、何度も味わいたいほどだ。

https://open.spotify.com/album/4h1PkDSJwRPUH3ykWHHrWe?si=SGVlI3c4RsyhlUN37hNS3g

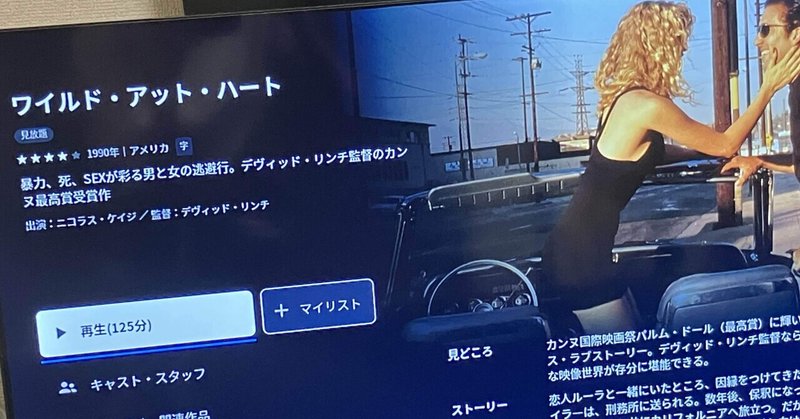

「ワイルド・アット・ハート」のメモ

デイヴィット・リンチの傑作。バイオレンスとシュールレアリズム、そして音楽が不均衡な調和をしている。ニコラス・ケイジの演技も素晴らしい。北野武は公開当初、連載していた映画評で大絶賛したそうだ(「仁義なき映画論」に収録)

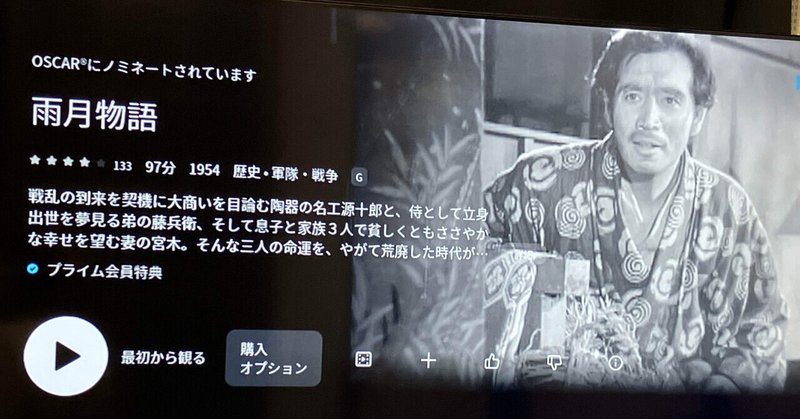

「雨月物語」についてのメモ

溝口健二「雨月物語」を見た。

此岸と彼岸の中間にあるような、幻想的な世界を描いた一大傑作である。たとえば、マーティン・スコセッシが「好きな映画」としてこの作品を選んだように、世界中で評価されているのもむべなるかなといったところだ。

すべてのショットが「考え抜かれて」、撮られたのだと思う。人は、徹底的に考え抜かれたものにこそ、感動するのではなかろうか。

闘う知性 柄谷行人「坂口安吾と中上健次」

「坂口安吾と中上健次」は、私が好きな柄谷行人の私が最も愛読している書物である。

巻頭に置かれた「『日本文化私観』論」は、柄谷の安吾論のなかでもっとも知られている論考であろう。安吾研究の第一人者である関井光男は「安吾研究を一変させたほど影響力が大きった」と語っている(「坂口安吾と中上健次」293頁)。この論考では、自らを突き放すような他者性、柄谷の言葉で言い換えるならば、ある「現実」に文学の「ふ

母の再生 青野聰『母よ』

江藤淳の「成熟と喪失」における「成熟」の成り立ちはあまりにも有名である。その成り立ちとは、もっとも近しい「他者」たる母からの決別――副題にある「“母”の崩壊」が成熟をもたらすというものである。ここには、ある前提がある。つまり、子と母とのあいだにどんなかたちであれ意識的な「つながり」があるという前提が。なぜなら、「つながり」がなければ喪失など起こりうるわけがないからである。

なぜ、江藤は「母」と