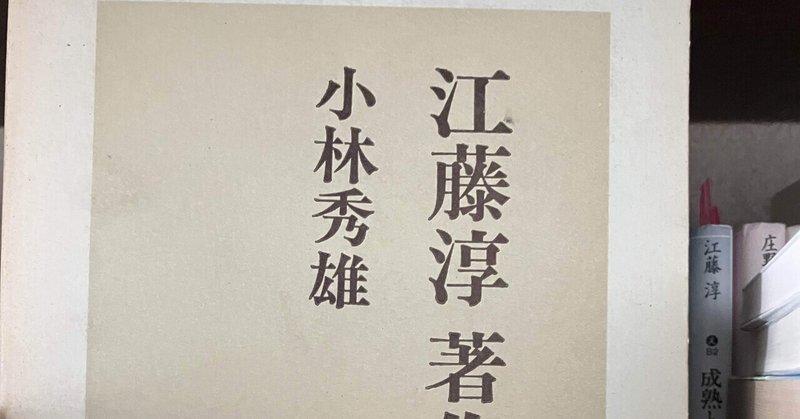

批評家になるということ 江藤淳『小林秀雄』

先ごろ、作家の高橋源一郎氏と話をする機会があった。それは、あるトークショーに私が行き、その質疑応答で私が質問をしたからである。そのやりとりについては、別の機会に書きたいと思う。また会の終了後もわずかながらお話させていただいた。

高橋氏がそこでした江藤淳『小林秀雄』についての評が印象にのこっている。この批評があまりにも「エモ」すぎるという評が。つまり、『小林秀雄』はいかにも抒情的なーー作者江藤淳が明朗と歌っているような批評ということである。また作者は時には盲目になり、読者の存在すら忘れているように感ぜられさえするのである。高橋氏はこの「エモ」さに震撼させられ、江藤淳に憧れていた青春時分に『小林秀雄』のコピーのような批評を書いたのだという。『小林秀雄』をさらに甘くしたような、「この世の終わり」みたいな文章だったそうだ。

江藤は元来抒情家であり、しかしそのなかで確固とした「批評」が成立していることがなによりの魅力であろう。しかし、『小林秀雄』には際立ってその感をつよくさせるものがあるように思われる。それは何故かといえば、江藤は小林秀雄という「批評家」を論じながら論評の対象が、また自己に、要するに江藤淳という「批評家」に向いているからである。むしろ、批評の対象は恒に江藤自身に向いていて、時にその向きが小林に転換されるているような気がするのである。したがって、本書は「小林秀雄」という題ながら、江藤淳という批評家を論じた書物である。このような意味で、本書は「戦後と私」や「文学と私」、「場所と私」などの一連の「私」を語った随筆群の系譜に位置付けることも可能だろう。前に言ったように、このような対象が自己に向かったときにこそ江藤の「批評」はいっそう冴え渡っている。

人は詩人や批評家や小説家になることができる。だが、いったい、批評家になるということはなにを意味するであろうか。

この冒頭はあまりにも有名である。江藤にとって批評家とはいうまでもなく、ならなければいけないもの、抜き差しならずになるものである。では、なにが小林を批評家にさせたのであろうか?

二部構成になっている本書で、第一部ではある「恋愛」を経て「自殺の理論」を完成させ「死への情熱」によって生きる小林が、第二部ではその情熱が「死の自覚」に転換された道程が描かれている。「現在」をくまどりそれをひたしている虚無ーー「死」を若年のうちに所有した小林が、その「死」に弄ばれる姿は、やはり江藤淳自身とはっきり重なるように、私には思える。第一部三章では、「自殺行動」を夢見、飛び込むはずだった小笠原諸島、「晴れた美しい青空」のもと「太平洋の紺碧の海水」のイメイジを前提に「自殺の理論」を完成させた小林が仔細に論じられている。そして、その「青い空と海」を守り抜こうとして、小林は生きたのだ。平山周吉『江藤淳は甦る』に詳しいが、江藤も大学の時分に自殺未遂をしており、そこで獲得した「死」を、いわば「死への情熱」によって生きたことはその生涯を見れば明らかである。殊に、それを「実行」してしまった最期を見れば。江藤は「青い空と海」ーー「青」の主調音が小林の批評において「ときに微かに、ときに朗々と奏される」といっている。それを見事に聞き取ったのは、やはり江藤が所有した「死」の所産といえるであろう。

本書は「モオツアルト」を擱筆し、「自殺の理論」が美の次元で実行されて、小林秀雄という存在そのものが批評となったという指摘で終わる。小林は自身の宿命を追いながら、時代と戦って生きたのである。結びの一文が印象的である。

これら (中略)を列挙するのがいったいなんであろうか、小林秀雄が耐えて来たものの、そして現に耐えているものの重みにくらべれば。

その「重み」に、私は戦後という「時代」と戦った江藤淳が「耐えて来たもの」が投影されているように思えてならないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?