- 運営しているクリエイター

2022年5月の記事一覧

■【より道‐74】戦乱の世に至るまでの日本史_「足利一門」の整理

足利氏をはじめ、三管領のファミリーヒストリーをざっと、辿ってみると、「足利一門」は、同じ血のつながりのある一族だということをここにきて、ようやく理解することができました。

そこで、足利一門をもう一度、整理しようと思い、まずは、八幡太郎こと、源義家(よしいえ)から辿ってみることにしました。なぜ、八幡太郎かというと、なんとなくです。なんとなくですが、あえて理由をつけるとこういうことです。

岡山県新

【222日目】家庭の幸福は諸悪の根源

ご隠居からのメール:【家庭の幸福は諸悪の根源】

昔、終戦直後に無頼派と称される一群の作家がもてはやされていた。太宰治、織田作之助、坂口安吾、壇一雄らで、田村泰次郎、青山二郎、洲之内徹などもその同類だ。才能のある作家は無茶苦茶な生活を送っても、すぐれた作品さえ残せば、無頼の行動にはしっても許されることになっていたが、そんな無頼派作家の家族にしてみれば、たまったものではない。

家庭の幸福は諸悪の根

【221日目】棗の木の下

ご隠居からのメール:【 棗の木の下】

緊急事態宣言が解除されて、久しぶりに集まった古なじみたちとの飲み会に、純文学小説『棗の木の下』の作者・洲之内徹のお孫さんも出席された由、縁は異なものだね。

『棗の木の下』という小説の題名は記憶に残っているが、小説の内容は忘れてしまった。今にして思えば、当時は、純文学の名作が発表されると、片っ端から読んでいた。なつかしい。「棗」<なつめ>という漢字を、ちゃん

【220日目】因果の法則による縁

ご隠居からのメール:【 因果の法則による縁】

>>ほんとうに、色々な事柄が重なって自分の命や子どもたちの命につなが

>>っていることを実感する。「信谷家を分家しなかったら」「いしさんに

>>子どもができていたら」「伝蔵さんが出ていかなかったなら」「軍平さ

>>んと素さんが出会わなかったら、、」ファミリーヒストリーは、運命の

>>積重ねで紡がれている。

ーーその通り、われわれはふゆさん、いしさん

■【より道‐73】戦乱の世に至るまでの日本史_「足利一門」三管領・畠山氏

正直、若い頃は日本史なんか、まったく興味がありませんでした。日常生活でさえも、脳みそをはたらかせずに、本能に近い領域で生活していたわけですから、人の名前を覚えるのも一苦労でした。

それが、中年のオッサンになってから、まさかここまで日本史にハマると思っていませんでした。

きっと、ファミリーヒストリーを知ることで、自分のご先祖様が、日本の歴史のなか、どのように生抜き、そして、自分の命につながってい

【219日目】 嫁して三年子なきは去れ

ご隠居からのメール:【 嫁して三年子なきは去れ】

姉二人には高瀬をなつかしむ気持がなさそうだが、それも一緒に遊んでくれる同世代の子供が高瀬にいなかったからだと思う。同世代の子ども人たちからの影響は大きい。

同い年の友次郎さんと安次郎さんが幼い頃、仲の良い遊び仲間だったことは間違いない。仲たがいをしたとすれば、どちらかの親が「あの子と遊んではダメ」と命令した場合などに限られる。

友次郎さんと妻

【218日目】 ソーシャルディスタンス

ご隠居からのメール:【ソーシャルディスタンス】

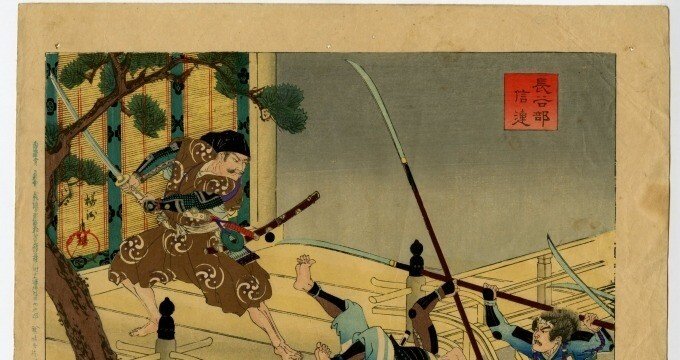

長谷部氏にとっては近くて遠い両隣の親戚の松田氏と信谷氏とは、今でいうソーシャル・ディスタンス(社会的距離)をとる間柄だったと思う。顔を合わせれば、礼儀正しく挨拶をかわすが、日常生活ではお互いに深入りはしない。

ただ、そんな風に感じていたのは、自分がひとりぽっちで「浮いている子供」だったからかもしれない。大人たちは、冠婚葬祭や集落の催し事の相談のた

【216日目】天網恢恢疎にして漏らさず

ご隠居からのメール:【天網恢恢疎にして漏らさず】

やっと、「息子へ紡ぐ物語」の構成と方向性の狙いがほぼ見えてきたような気がする。要するに、親戚の孤独死と葬儀を体験した作者が、それをきっかけに父親のご隠居とはじめたメールを元ネタとしてファミリーヒストリーに関心を抱きはじめた。おそらく、ご先祖たちの謎について思考をめぐらす【より道】が本道だろう。自分は、何故生まれ、何のために生まれてきたのか。

「

【215日目】パンドラの筺に潜む「希望」

ご隠居からのメール:【パンドラの筺に潜む「希望」】

太宰治のファミリーヒストリー小説『人間失格』にこんな描写がある。

これは、私も子供のころ、「尼子の落人」という言い伝えのある田舎の家で経験した通りのリアルな描写だと思う。家族の団欒という雰囲気からはほど遠く、まさに肌寒い思いをする食事風景だ。

その記憶が強く残っている上に、祖父母には八人の子が生まれていたので、わが家は先祖代々大家族が同居す

【214日目】ファミリーストーリーの三原則

ご隠居からのメール:【ファミリーストーリーの三原則】

ヒストリー(history=物語)はストーリー(story=物語)である。物語ならどんなテーマでも自由奔放に書いてもよいはずだが、ファミリーヒストリーの場合はそうはいかない。ある程度のしばりをかける必要がある。

そのようなしばりのつもりで、私が試みに思いついたのは次の三原則である。

「先祖自慢をしない」というしばりは、随筆『尼子の落人』が