地方映画史研究のための方法論(30)大衆文化としての映画④——権田保之助『民衆娯楽問題』

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」、「見る場所を見る3——アーティストによる鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」を開催した。

また2024年3月には、杵島和泉さんとの共著『映画はどこにあるのか——鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』(今井出版、2024年)を刊行した。同書では、 鳥取で自主上映活動を行う団体・個人へのインタビューを行うと共に、過去に鳥取市内に存在した映画館や自主上映団体の歴史を辿り、映画を「見る場所」の問題を多角的に掘り下げている。(今井出版ウェブストア/amazon.co.jp)

地方映画史研究のための方法論

「地方映画史研究のための方法論」は、「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」の調査・研究に協力してくれる学生に、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有するために始めたもので、2023年度は計26本の記事を公開した。杵島和泉さんと続けている研究会・読書会で作成したレジュメをに加筆修正を加えた上で、このnoteに掲載している。年度末ということで一時休止していたが、これからまた不定期で更新をしていく予定。過去の記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ

(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論

初期映画・古典的映画研究

(19)チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論

(20)トム・ガニング「アトラクションの映画」

(21) デヴィッド・ボードウェル「古典的ハリウッド映画」

(22)M・ハンセン「ヴァナキュラー・モダニズム」としての古典的映画

抵抗の技法と日常的実践

(23)ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』と状況の構築

(24)ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』

(25)スチュアート・ホール「エンコーディング/デコーディング」

(26)エラ・ショハット、ロバート・スタムによる多文化的な観客性の理論

大衆文化としての映画

(27)T・W・アドルノとM・ホルクハイマーによる「文化産業」論

(28)ジークフリート・クラカウアー『カリガリからヒトラーへ』

(29)F・ジェイムソン「大衆文化における物象化とユートピア」

権田保之助『民衆娯楽問題』

権田保之助(1887-1951)

権田保之助(1887-1951)は東京生まれ。1914年に東京帝国大学文科大学の哲学科(美学専攻)を卒業し、1921年に大原社会問題研究所の研究員になる。1924年に在外研究員として渡欧した後、文部省の委託による教育映画や各地の都市文化の調査研究に従事。また政府の各種委員会の専門委員も務め、1946年には日本放送協会(NHK)の常務理事となった。

主な著作に『民衆娯楽問題』(1921)、『民衆娯楽の基調』(1922)、『娯楽業者の群』(1923)、『民衆娯楽論』(1931)、『国民娯楽の問題』(1941)、『娯楽教育の研究』(1943)などがあり、その他、民衆娯楽や民衆教育に関する、数々の調査や論文執筆を行っている。1974〜1975年には、文和書房から『権田保之助著作集』全4巻が刊行された。

『民衆娯楽問題』(1921)

権田の『民衆娯楽問題』は1921年に執筆された。権田によれば、1914年に『活動写真の原理及応用』を著した当時は、活動写真をはじめとする民衆娯楽はまだ社会的に重要な問題とは認識されておらず、権田の調査研究も酔狂な取り組みだと見做されていた。だがその後、社会思潮や民衆の生活が一変し、「民衆娯楽」は現代を表す一標語として、盛んに議論されるようになった。権田は、引き続き民衆娯楽の考察とそれに関する政策の確立が急務であることを訴えつつ、そのための適当な参考書が見当たらないという状況に一石を投じるべく、『民衆娯楽問題』を著したのである。

ここでは、『権田保之助著作集』第1巻(文和書房、1974年)に収録された『民衆娯楽問題』を参照し、権田が民衆娯楽をいかなるものとして捉えていたのかを確認したい。

新しき民衆娯楽と民衆教育

新しき民衆、新しき民衆娯楽

権田は『民衆娯楽問題』の第1編「民衆娯楽の考察」において、同書で論じる対象となる(新しき)「民衆」について、以下のように説明している。

社会状態の推移は、今日の世界に多数の無産者を作り出したと同時に、同質の無産者を生ぜしめた。即ち同じ様に考え同じ様に感激する多数の人々を作り出したのである。之を私たちは『民衆』という名で呼ぶこととした。此の『民衆』、それは過去の何れの時代に於ても見ることが出来なかったものであって、実に其の数の大と、其の質の同とは、広さに於ても又深さに於ても、曽て見ることを得なかった程の範囲に於て、具体的な階級意識となって現れている。

権田は上記のような、①資本主義社会の到来を背景とした労働者階級(プロレタリアート)(無産階級)という新しい社会階級に属する人びとの登場と、それに伴う②「活動写真」興行の隆盛が、新たな民衆娯楽台頭の背景にあるのだと指摘する。すなわち、同書で調査研究の対象となる民衆娯楽とは、古くから続く伝統的な民衆娯楽のことではなく、資本主義が生み出した新しき「民衆」による、新しき娯楽を指すのである。(なお、権田の「民衆」概念は——映画研究者の藤木秀朗が『映画観客とは何者か』(名古屋大学出版会、2019年)で論じているように——資本主義の隆盛によって現れてきた新しい社会階層と定義されている点で、ジークフリート・クラカウアーの「大衆」概念とある程度重なり合っていると言えるだろう。)

権田によれば、旧い時代の民衆娯楽は、江戸時代に一般民衆の中から、一般民衆の手で、一般民衆を対象にしたものとして生まれてきた。だがこの時代はまだ士農工商に区別された封建的階級制度が存在したため、民衆娯楽は平民の実生活の中で成長するのではなく、そうした階級制度の外部としてあった花柳界で開花した。またそうした経緯により、当時の代表的な民衆娯楽である「歌」「三味線」「踊」はそれぞれ、自ずと好事家(ディレッタント)向きのものとなった。それらを民衆が享受するためには、玄人式の習練を積まなければならず、また習練をなすこと自体が一つの娯楽ともなった。

それに対して、新しき民衆娯楽の代表的なものとして挙げられるのは、「寄席」「劇場」そして「活動写真」(またそれを含む観物場)である。資本主義社会になると貧富の格差が大きく広がる。貧しい労働者たちには暇も金もなく、玄人式の習練が必要な娯楽を享受することもできない。そのため、民衆は何の習練も要さず、直観的に味わうことのできる娯楽を求めるようになった。浪花節や浅草オペラ、そして中でも活動写真は、まさに直観的に楽しむことができる娯楽であり、さらに安価かつ時間を要せず見られることから、新たな民衆娯楽として大きな人気を博し、他の娯楽の興行形態にも影響を与えた。大正元年(1912年)前後、大きく躍進した活動写真に観客を奪われて、寄席や劇場の入場者数は大きく減少したが、その後、活動写真の興行形態や方法を取り入れることで——例えば「連鎖劇」の試みなど——経営を立て直し、民衆娯楽の規模をさらに拡大させたのである。

排すべき2つの理想論

権田は「民衆娯楽は民衆が其の実生活の間に所有している厳然たる事実である」(p.39)と言う。すなわち、彼の民衆娯楽論の大前提にあるのは、民衆娯楽があくまで民衆の生活の中から、その必要によって生まれてきたものであるということだ。そのため、様々な論者が己の理想を振りかざして、民衆娯楽を社会問題の解決や政策のために活用しようとすることに対しては、否定的な見解が示されることになる。

権田は、民衆娯楽論にしばしば見られる2種類の典型的な理想論を挙げ、その問題点を指摘している。一つは「児童教育」の観点から民衆娯楽を論じるものである。主に教育関係者たちは、現行の民衆娯楽は営利主義に偏りすぎており、児童に悪影響を及ぼしているから、児童教育のための活動写真興行をせねばならないと主張する。だが営業者がそんな提案に乗って営利主義を捨てるはずがないし、貴族富豪に寄付を募ったり、市営の活動写真館や娯楽場を作ろうとしたりしても、営利本位・興味中心の興行に太刀打ちできるはずがなく、現実的な政策として実行することはできないだろう。あるいは、児童が活動写真館や娯楽場に立ち寄らないよう警視庁が見張るべきとの意見もあるが、教育を警察官に委ねるなどもっての外だ。

そして何よりの問題は、教育関係者が民衆娯楽を児童教育という限定された分野の問題として扱おうとしていることである。そうしたアプローチでは、民衆娯楽が児童の問題であるに留まらず、「民衆」全体の問題であることを取り逃がしてしまうのだ。

権田が指摘するもう一つの理想論は、一部の社会政策論者が主張するように、国民教化のための「国家事業」として、国家が自ら民衆娯楽を経営・提供すべきだとの考え方である。こちらもまた、営利目的の興行に対抗し得る規模で国営の活動写真館や娯楽場を用意したり、映画制作を行うことは困難であり、具体的な政策とはなり得ないだろうし、民営業者の興行を制限・統制することも、人びとの娯楽享楽の機会を奪い、民衆娯楽の発展を妨げることにしかならないだろう。このようなアプローチは、民衆娯楽があくまで民衆の生活の中から生まれてくるものだという前提を踏まえていないために出てくる誤りなのだ。

活動写真と社会教育

権田の民衆娯楽論の大きな特色の一つは、「教育」を重要な問題として扱っていることである。

民衆娯楽に関する議論が盛んになると共に、それを「教育の民衆化」(p.40)、すなわち「社会教育」(学校・家庭以外の社会で行われる教育)の手段として活用していこうとする主張も多く見られるようになった。だがすでに確認したように、民衆娯楽はあくまで民衆の中から生まれてくるものである以上、学者や国家が抽象的な理論や政策を上から押しつけるようなかたちでの社会教育では、やはり何の効果も得られないだろう。このことを踏まえて、権田は新たな民衆娯楽を代表する存在となった活動写真を例にとり、民衆娯楽と社会教育の問題を語る上での典型的な2つの錯誤について論じている。

第一の錯誤は、活動写真の内容が人びとに直接的に働きかけ、社会的悪影響を与えるという意見である。すなわち、作中に描かれた不良行為を、特に若い観客層が模倣する恐れがあると考え、代わりに優良な映画を与えることが問題の解決策になるというのである。そして第二の錯誤は、そうした優良な映画だけを観客に与えるためには、検閲を厳格にしなければならないという意見である。

権田は、活動写真館や少年犯罪受刑者に関する統計調査に基づき、映画の内容が観客に与える直接的影響は一般に考えられているほど大きなものではないし、作中の不良行為を模倣して行われる犯罪も、例外的で稀な事例にすぎないという結論を導き出す。確かに活動写真館内で行われる不良行為は後を絶たないが、それは作品の内容が引き起こしたものではない。先天的な資質も含め、様々な理由で不良少年になった者たちが、学校や家庭を離れ、別の居場所を求めて活動写真館に入り浸るようになる。映画を見て犯罪をしようとする者よりも、映画を見ようとして犯罪に走る者のほうが圧倒的に多いという事実を鑑みても、やはり映画鑑賞は不良行為の原因ではなく、一つのきっかけにすぎないことが分かるだろう。従って、映画の内容を検閲して優良な映画だけを見せれば問題が解決するという意見もまた、的外れなものとならざるを得ないのだ。

民衆教育の提唱

権田は、学校教育の関係者らが主導した「通俗教育」の取り組みが、やはり上からの一方的な押し付けであったために失敗に終わったことを批判すると共に、民衆の中から生まれ、民衆の手で行われる社会教育のあり方を「民衆教育」と名づけている。新聞雑誌や飴屋、門附けなど、あらゆる民衆娯楽が民衆教育のための機関もしくは設備であると言えるが、中でも「劇場」と「寄席」、そして活動写真館をはじめとする「観物場」(見世物小屋)が、その教育の中心である。民衆教育の問題を考えることは、すなわちこの三者の問題について考えることなのだ。

では、なぜ民衆教育が有効な社会教育として成立すると言えるのか。権田はその第一の根拠として、「其の被教育者の数の極めて多き所」(p.53)を挙げている。学校教育がどれだけ普及したと言っても、それを享受するのはあくまで児童・生徒だけであり、せいぜい全人口の1割5分程度にすぎない。他方、劇場・寄席・観物場の入場者数は、東京では人口の10倍、大阪では5倍強、神戸では10倍弱であるとの統計が出ている。同一人物が繰り返し入場している数が含まれているにしても、民衆教育は莫大な数の人びとが関わる大問題であることは間違いないだろう。

第二の根拠として、権田は「一般民衆に了解し易き所」(p.53)を挙げている。民衆教育は、学校教育のように知識によって道徳の理想を説くのではなく、平易かつ流暢な語り口で、ある人生の意味を注ぎ込んでいく。観客が泣いたり笑ったり寝たりして、気楽な気持ちで娯楽を楽しんでいる間に、それは彼/彼女らの身体に血肉化していくのである。

そして第三の根拠は、「デモクラシーの高調せらるる時代の思潮」(p.55)、すなわち権田が再三主張するように、民衆の教育は民衆の中から民衆自身の手で生み出されなければならないという思想が広がり始めていることである。権田はそうした流れを後押しするために、学校教育者を啓蒙し、民衆娯楽についての理解を深めさせなければならないと主張する。また同時に、民衆教育に携わる者の自覚と自重を促すことが必要であるとも言う。民衆教育者は、学校教育の真似事をするのではなく、民衆に媚びるのでもなく、自分たち自身が社会の真の教育者なのだという自覚を持たなければならない、と。

民主娯楽の地域差——地方映画史研究に向けて

浅草の民衆娯楽

『民衆娯楽問題』の第2編「民衆娯楽の調査」には、活動写真を中心として、東京市内における活動写真館の分布や興行時間、入場者数、弁士の数、児童と活動写真の関係などに関する統計調査結果とその考察が掲載されている。この第2編が同書の主要部を成し、調査項目も多岐に渡っており、当時の活動写真興行を知るための重要な資料となっているが、地方映画史研究の観点からは、むしろその後に附された第三編「民衆娯楽の情況」に注目したい。

そこで権田は自らも普段通っている浅草を初めとして、大阪、岡山、神戸と、各地の娯楽の中心地を比較し、その傾向の違いを分析している。その特徴は、娯楽の中心地は民衆が自ら作り上げるものだとの前提のもと、それぞれの地域の中心を為している社会階層の違いが、娯楽の地域差を生み出しているのだという発想である。以下、権田が語る各地域の主な特徴をまとめてみよう。

第一に浅草は、仲見世や観音様、花屋敷、十二階(凌雲閣)と十二階下の魔窟、玉乗り、活動写真、安芝居、小飲食店などが一体となることによって、一つのまとまった世界が形成されている——要するに、「浅草」的としか形容できないような、独自の雰囲気をまとっている。人びとは、活動写真を見るために浅草に行くのではなく、浅草の活動写真を見に行くのである。

また浅草では、全体としてはまとまった一つの世界の印象を与えても、個々の娯楽は人びとの「趣味の雑多」(p.274)を反映して、各方面に「分化」しているという。「富士館」では労働者階級が尾上松之助演じる一心太助に熱狂し、「帝国館」では知識階級の学生がオーレル・シドニー演じるウルタスの物語を固唾を飲んで見守る。「電気館」には知識階級および俸給生活者の夫婦、「常盤座」には労働者階級の家族連れ、「大勝館」では忍術映画を求めて子どもたちが集うというように、各館ごとに観客の社会階層や年齢層が分化しているのだ。

こうした浅草の性質を決定する上で、特に大きな役割を果たしているのが労働者階級(プロレタリアート)と知識階級(インテリゲンチャ)である。この2つの社会階級は、現時点ではまだまとまった文化や落ち着いた文化を持たないがゆえに、各娯楽が共通の方向に流れて行かず、雑多な方面に分化して行くことになったのではないかと権田は考察している。

大阪の民衆娯楽

東京の浅草に対して、大阪の娯楽の中心地は道頓堀・千日前・新世界である。権田はこれらの区画に見られる大阪の民衆娯楽の特徴として、一つの興行物の中に様々な趣味が混ざり合っており、娯楽の「分化」がまだ十分に行われていない点を指摘する。多くの活動写真館では、喜劇、西洋活劇、日本の新派劇、旧派劇などがずらりと並べられ、区別なく上映されている。要するに、特定の観客層向けではなく万人向け、老若男女・賢愚上下に向けてプログラムが組まれており、またそのため、常連客よりも、その時の看板次第でどの館にも入る気軽な観客が多い。また大阪では、活動写真劇と舞台劇の分化もなされておらず、東京では数年前に廃れた「連鎖劇」が全盛を誇っていたり、舞台劇の味を残した新派悲劇や旧派劇など、「弁士」が重要な役割を担う映画が好評を博しているのだという。

こうした大阪の性質を象徴しているのが、千日前の「大阪楽天地」と新世界の「ルナパーク」である。これらは、活動写真もあれば芝居もあり、活人形(生人形細工)もあればメリーゴーラウンドもあり、さらにはエレベーターやケーブルカー、落語やオペラもあるという複合施設で、両地域の娯楽の覇者となっている。

浅草にも十二階(凌雲閣)や花屋敷といった類似施設が存在するが、東京では趣味が分化しているために、数ある娯楽の一つの域を出ることはない。大阪楽天地とルナパークは、劇団や映画の質、芸人や弁士の質など、どの点を見ても花屋敷や十二階を圧倒しており、この面で大阪は、独自の素晴らしい進歩をしているのである。

また権田は、大阪においては、芝居を見たり活動写真を見たりすることと、物を食べることが常に結合して表れてくると指摘する。東京人はあくまで鑑賞が主目的で、活動写真を見ながら何かを食べる者はほとんど見当たらないのに対して、大阪ではチャップリンの喜劇でも尾上松之助の活劇でも、女主人公が煩悶する映画でも区別なく、常に物を食べながら鑑賞している。休憩時間に至っては、あたかもそれが食事のために与えられた時間だと考えているかのように盛んに物を食べているのだという。

以上のように、大阪の民衆娯楽の第一の特徴は「趣味の不分化」であるが、第二の特徴は「婦人客」や「家族同伴者」が多いことである。浅草の民衆の中心が、単独行動を好む労働者階級(プロレタリアート)と知識階級(インテリゲンチャ、俸給生活者と学生)で占められていたのに対して、大阪の民衆は商工階級および職人階級、すなわち中産階級(プティ・ブルジョア)中心であり、彼/彼女らは主に家族的行動を取る人びとである。そのため、大阪の興行場には婦人客や家族同伴者が多く、またそうした人びとの要望に応えるためには、趣味の分化や特化、専門化は不都合なのだ。

岡山の民衆娯楽

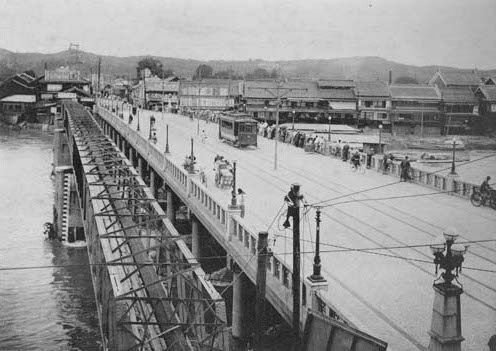

岡山の娯楽の中心地は、旭川に架けられた京橋と併せて出来たT字型の通りである。ただし中心地と言っても、劇場や活動写真館、寄席などの興行場が一ヶ所に集中しているわけではなく、普通の商業街区の中に点在して営業をしている点が、岡山の第一の特徴として挙げられる。またそのため、浅草のように一つのまとまった世界が形成されておらず、活動写真を見に行く人はそれだけを目的として出かけ、寄席を見る人はそれだけを目的として出かけるというように、「岡山」という街自体やその独自の雰囲気を求める意識が希薄な点が、第二の特徴であるという。

(『岡山市写真帖』岡山市役所、1926年)

権田は、岡山藩2代目藩主の池田綱政が旭川沿いに築いた庭園「後楽園」こそが、岡山の性質を極めてよく表していると述べる。「衆に遅れて楽しむ」という由来を持つ園内を悠々と遊ぶ鶴が象徴しているように、岡山は中国の学府であり、学生と俸給生活者の街であった。要するに、岡山の文化や娯楽を担っているのは知識階級(インテリゲンチャ)であり、労働者階級(プロレタリアート)や中産階級(ブルジョワ/プティ・ブルジョア)の影響力はほとんど見られない。知識階級(インテリゲンチャ)は事実をありのままに享受するよりも、それを概念化して楽しむことを得意とする者たちであり、それゆえ「浅草」のように総合的でまとまった世界が形成されず、目的ごとに分散して興行場が開かれることになったのではないかと言うのだ。

この当時の岡山は活動写真が全盛であった。権田は、古典的すぎる義太夫節や粗雑すぎる浪花節は近代的な知識階級(インテリゲンチャ)の興味の対象とはならず、必然的に残ったのは学生の心情に合ったオペラと、活動写真だけだったのだと言う。特に天瀬可真町の「金馬館」は、上映設備を整え、優れた弁士やオーケストラも用意して、大阪でも見ることができないほど立派な活動写真館であった。また岡山で上映される映画も、知識階級の興味を反映して西洋活劇が人気を集め、連鎖劇や西洋喜劇などは不評であるという。

神戸の民衆娯楽

神戸の娯楽の中心地である湊川新開地は、大阪や岡山よりも浅草とよく似ており、周囲の町とは異なる独特な雰囲気を備えている。人びとは特定の娯楽だけを目的とするのではなく、新開地という場所全体の空気の中に身を置くべく、そこを訪れるのである。

また神戸では、東京ほどではないにせよ、「娯楽の分化」が進んでいるという特徴がある。芝居は芝居、活動写真は活動写真、寄席は寄席というように、それぞれ異なる発達をしており、劇場もまた「聚楽館」や「中央劇場」のような大劇場と、相生座や多聞座のような小劇場とに分化しており、演劇の内容もそれぞれ大きく異なっている。

活動写真についても大阪以上に分化が進んでおり、各館ごとにはっきりとした特色を持つと共に、観客層も異なっている。例えば菊水キネマ商会が直営する「扇湊キネマクラブ」では、東京でも集客に苦戦するような映画を上映してかなりの成功を収めており、また労働者階級(プロレタリアート)向けの低級で安価な活動写真館でも、尾上松之助や片岡長正、殺伐みの強い西洋活劇など、具体的な観客層を意識した作品選びが行われている。

神戸の興行場の入場者の全体的な傾向を見ると、大阪と比べて婦人や児童が少なく、単独入場者や青年・中年の男子入場者が大部分を占めているという。この街を象徴するのは、造船所や白壁の大きな商館である。すなわち、神戸の民衆の中心を占めるのは、造船工として働くような労働者階級(プロレタリアート)であり、またそこに、諏訪山や布引周辺に暮らす中産階級(ブルジョワジー)、商館などに代表されるエキゾチックな味のある俸給生活者が加わる。彼/彼女らは伝統の中に自己を収めてしまうことを否定して、新たな文化を作り出したり、エキゾチックな文化を求めるところに特色がある。

民衆娯楽から国民娯楽へ——『国民娯楽の問題』(1941)

権田は『民衆娯楽問題』以後も精力的に民衆娯楽を論じていたが、1937年に勃発した支那事変による時局の変化を踏まえて『国民娯楽の問題』(1941)を刊行し、そこで「民衆娯楽より国民娯楽へ!」という新たなスローガンを掲げることになる(『権田保之助著作集』第3巻、文和書房、1975年、p.13)。

映画やレコード、ラジオなどの普及による民衆娯楽の変容を、権田は「娯楽の平衡運動」として論じている。それは一つには、従来は高級趣味と見做されていた娯楽が大衆化・一般化すると共に、大衆向けの非俗なものと見做されていた娯楽が高級趣味化するという双方向的な変化であり、またもう一つは、農村と都市の経済的な依存関係が高まり、農村娯楽が都市娯楽化するという変化を指す。こうして従来の民衆娯楽が崩壊し、新興の娯楽が生まれつつあるという事態を、権田は肯定的に捉えようとする。なぜならそうした新興娯楽が、「国民大衆の生活感情に出発し、その生活に準拠し、その生活に織り込まれ」(『権田保之助著作集』第3巻、p.24)たものである限り、その流れを堰き止めて、伝統的な娯楽や郷土の娯楽に立ち戻るよう強いることは、己の主義に反するからだ。この点では、権田の主張は『民衆娯楽問題』から一貫していると言えよう。

斯くて今や伝承の娯楽も、階級的娯楽も、農村娯楽も、皆残らずが国民生活という大きな坩堝に投入される。そして更らに新しい各種の娯楽的素材と混和融合して渾然たる一溶液となって迸り出で、以て新興娯楽を鋳造せんとしている。斯くの如くにして此の新興娯楽は伝統と差別とを脱却して、広き国民大衆の生活の上に築きあげらるべきものなのである。

他方、『民衆娯楽問題』から変化したのは、娯楽の大衆化によって、個々人の趣味趣向や地域ごとの差異が希薄になり、娯楽から個性が失われることを強調している点であろう。権田は娯楽の地方分権制が撤廃され、中央集権制が強まっているとした上で、娯楽の需要者たる大衆よりも、其れを製造・配給する娯楽資本の決定権が強まっていることを危惧する。営利主義一辺倒になれば、大衆の低俗な興味に迎合する娯楽ばかりが供給されるようになり、国民の文化水準も低下する恐れがあるからだ。

この問題への対処策として——極めて消極的な態度であるとは言え——権田はこれまで反対していた「娯楽統制」の有効性を認めるに至り、全体主義的指導精神によって娯楽機構の統制を行うことが必要だと主張する。民衆娯楽をより高次の段階に進めるためには、「大衆性」と「指導性」の双方を考慮しなければならないと言うのである。戦時体制下においては、娯楽の内容以前に、娯楽そのものを回避すべきものと見做す風潮さえあった。だが娯楽の必要性を確信している権田は、国民生活における娯楽の意義を究明することでその地位を固め、国民娯楽による「国民教化の徹底と国民文化の向上に資す」(『権田保之助著作集』第3巻、p.90)ことの必要性を訴えたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?