地方映画史研究のための方法論(20)初期映画研究②——トム・ガニング「アトラクションの映画」

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

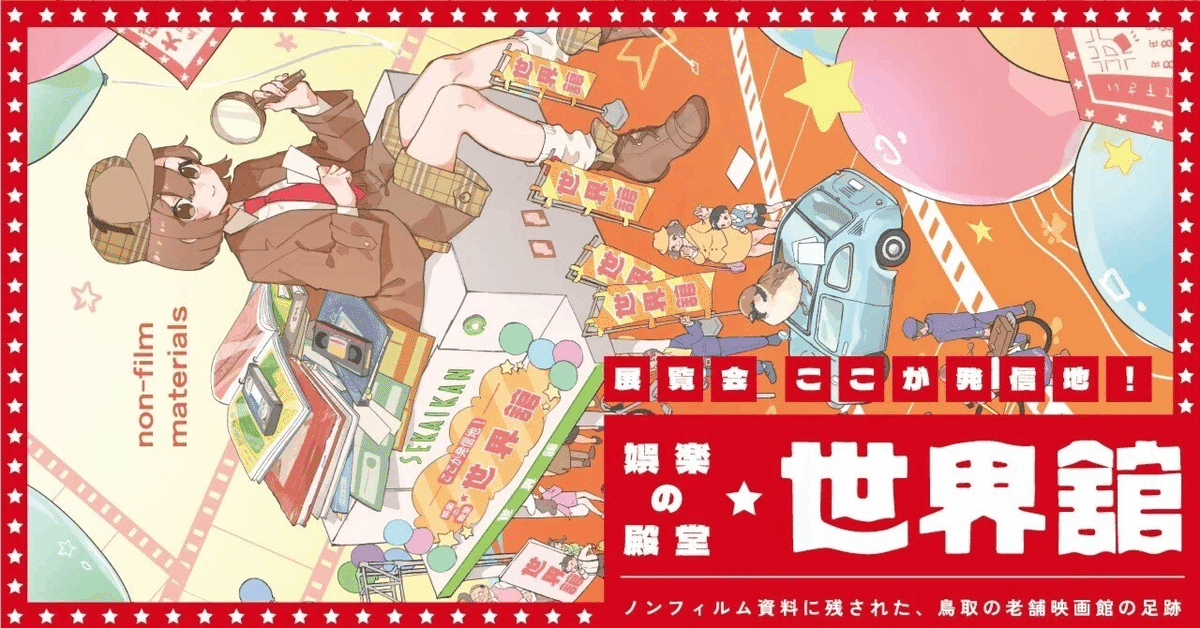

ここが発信地!娯楽の殿堂・世界館──ノンフィルム資料に残された、鳥取の老舗映画館の足跡

また2023年12月には、杵島和泉さんによるオリジナル企画として、鳥取の映画館・世界館の歴史を紹介する展覧会「ここが発信地!娯楽の殿堂・世界館──ノンフィルム資料に残された、鳥取の老舗映画館の足跡」が行われる。鳥取市歴史博物館 やまびこ館の所蔵資料をはじめとして、これまで公開される機会のなかった貴重な記録写真や印刷物などを紹介すると共に、川端通り世界館→南吉方世界館→シネマスポット フェイドイン→鳥取シネマと名称や場所を変えながら興行を続けてきた老舗映画館の複雑な歴史を解きほぐし、その実相を明らかにする取り組み。展覧会のメインビジュアルはイラストレーターの湖海すずさんが手がけており、「見る場所を見る」で構築した方法論「イラストレーション・ドキュメンタリー」の新たな展開を作り出してくれてもいる。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。これまでの記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ

(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論

初期映画研究

(19)チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論

トム・ガニング

トム・ガニング(1949-)

トム・ガニング(Tom Gunning)は1949年生まれの映画史研究者。シカゴ大学美術史・映画メディア学科名誉教授。自らを「歴史家」と規定し、初期映画研究を初めとして、多様な映像文化・視覚文化を精力的に論じている。

ガニングはニューヨーク大学で学び、1986年にD・W・グリフィス論で博士号を取得。1991年にイリノイ大学から『D・W・グリフィスとアメリカの物語映画の起源——初期のヴァイオグラフ時代 D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film: The Early Years at Biograph』として出版された。1996年からはシカゴ大学美術史学科に着任し、同大学映画メディア学科でも教鞭をとる。2000年には2冊目の単著『フリッツ・ラングの映画——視覚とモダニティのアレゴリー The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity』(British Film Institute、2000年)を刊行した。その他、膨大な数の論文を発表している。

邦訳としては、日本独自編集による論文集『映像が動き出すとき——写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』(長谷正人編訳、みすず書房、2021年)、「個人の身体を追跡する」加藤裕治訳、「幽霊のイメージと近代的顕現現象」望月由紀訳(『アンチ・スペクタクル——沸騰する映画文化の考古学』所収、東京大学出版会、2003年)、「自身の似姿の中の世界」(『アンドレ・バザン研究』第2号所収、三浦哲哉訳、2018年)などがある。

アトラクションの映画 Cinema of Attractions

ガニングが脚光を浴びたのは、1978年、イギリスのブライトンで開催されたFIAF(国際フィルム・アーカイブ連盟)第34回年次大会においてである。まだ20代の若手研究者として、ノエル・バーチやアンドレ・ゴドローらと共にシンポジウムに参加したガニングは、「初期映画(1900-1906年)の不連続なスタイル」と題した報告を行い、後に支配的なスタイルとなる古典的な物語映画とは異質な、断絶や重複、出演者から観客への直接的な呼びかけといった特徴を持つ作品の「不連続なスタイル」を論じた。今回取り上げる「アトラクションの映画 Cinema of Attractions」のスタイルやその受容に関する議論は、この報告を発展させるかたちで進めてきた研究の成果と言えよう。

「アトラクションの映画」という概念は、1985年にフランスでアンドレ・ゴドローと共同で行った口頭発表「映画史の方法論」(『現代思想』1986年11月号所収、小松弘訳)で初めて示された後、1986年に発表されたエッセイ「アトラクションの映画——初期映画とその観客、そしてアヴァンギャルド」(『アンチ・スペクタクル——沸騰する映画文化の考古学』所収、中村秀之訳、長谷正人・中村秀之編、東京大学出版会、2003年)においてその論旨が簡潔・明確に示され、その後の映画史研究に多大な影響を及ぼすことになった。

本稿では、「アトラクションの映画——初期映画とその観客、そしてアヴァンギャルド」と、1989年に発表された「驚きの美学——初期映画と軽々しく信じ込む(ことのない)観客」(『新映画理論集成①』所収、濱口幸一訳、岩本憲児ほか編、1998年)の2本を取り上げ、詳しく読んでみることにしたい。

「アトラクションの映画」のスタイル

「アトラクションの映画——初期映画とその観客、そしてアヴァンギャルド」(1986)

ガニングによれば、初期映画の歴史はこれまで、映画とは物語映画であるという前提のもとに語られてきた。ジョージ・アルバート・スミスやジョルジュ・メリエス、エドウィン・S・ポーターといった映画製作者たちは、いかにして物語を伝えるメディアとしての映画の発展に貢献してきたかという観点から研究・評価されてきた。そうした見方がすべて間違いだというわけではないが、一面的なものであり、初期の映画を形成してきた諸要因を曲解してしまう恐れがある。

従来の見方では、リュミエールとメリエスは物語映画と非物語映画の対立を代表する存在として語られてきたが、実は共通の基礎を持っている。両者は映画を「物語を語る手段である以上に観客に向けて一連の光景を提示する手段」(p.305)と考えているのであり、それは、1906年以後の物語映画と観客との間に結ばれた関係とは大きく異なるものであった。ガニングは、1906〜7年頃まで支配的であった映画に関する概念を「アトラクションの映画 Cinema of Attractions」と呼ぶ。

要約しよう。アトラクションの映画は観客の注意をじかに引きつけ、視覚的好奇心を刺激し、興奮をもたらすスペクタクルによって快楽を与える——虚構のものであれドキュメンタリー的なものであれそれ自体が興味をかき立てる独特のイベントなのである。

『アンチ・スペクタクル——沸騰する映画文化の考古学』所収

中村秀之訳、長谷正人・中村秀之編、東京大学出版会、2003年、p.308

ただしここで、アトラクション映画を非物語映画と短絡し、非物語映画と物語映画との対立軸で捉えようとしてはならない。映画のアトラクション性は、ドキュメンタリー的な作品にもフィクションの作品にも認められるし、1906年以後に支配的な形式となったD・W・グリフィス的な物語映画にも認められる。特にミュージカル映画では、他のジャンル以上にそうした特徴が顕著である。

露出狂的な映画

クリスチャン・メッツは、物語映画を見る観客の欲望を「窃視症」(観淫症、のぞき趣味)と類似したものとして論じたが、それに対応させて言うなら、アトラクションの映画は「露出症」的な映画である。

初期映画ではしばしば、コメディアンが作り笑いをしたり、奇術師がお辞儀をしたりするなど、演技者が繰り返しカメラに視線を向ける。物語映画では、こうした行為は物語世界への没入を阻害するものとしてタブー視されるが、アトラクションの映画では、むしろ観客の注意を惹きつけ、その可視性(見えること)そのものを誇示することのために活発に行われた。

初期の映画製作で重要な役割を担った好色映画の場合、露出症はもはや比喩ではない。例えば当時繰り返し映画化された題材に『花嫁は寝る Le Coucher de la mariée/ The Bride ritters』というものがある。女性が服を脱ぐのを新郎が覗いているが、彼女はカメラ=観客に視線を向けて微笑んでいるという内容で、そこには「初期映画の露出狂的傾向と虚構の物語世界との根本的な葛藤」(p.306)が表れているとガニングは言う。

『花嫁は寝る Le Coucher de la mariée/ The Bride ritters』(1896)

初期映画に見られるクロース・アップも、後の物語映画で用いられる同種の技法とは異なり、それ自体が映画の呼び物アトラクションであるような表現技法として用いられた。例えば『浮気な靴屋さん The gay Clerk』(1903)では、女性客がスカートの裾を上げることで足首があらわになる様子が大写しで捉えられる。物語上の区切りや緊張を高めるためではなく、純粋な露出趣味に動機づけられたクロース・アップである。

『浮気な靴屋さん The gay Clerk』(1903)

自足した物語世界の欠如、観衆への直接的な呼びかけ

ジョルジュ・メリエスが、映画の脚本はトリックや舞台効果を見せるための口実にすぎないと述べたように、トリック映画の多くは、一つの作品内で完結・自足した物語世界が欠如している。明確な筋立てを欠き、人物の描き分けもなく、様々な場面がほとんど脈絡なく続いていくのである。

このような自足的な物語世界の欠如は、当時の上映形式にも関係している。前回取り上げたチャールズ・マッサーが「スクリーン・プラクティス」という概念を通して論じたように、初期の映画興行者は、ただ購入した映画を上映するだけではなく自らも創造的な役割を担い、様々な作品を組み合わせてプログラムを組んだり、解説や音楽を加えて、好きなようにショーを演出した。

その極端な例が「ヘイルズ・ツアー Hale's Tours of the World」と名づけられた映画専門の劇場チェーンである。劇場自体が鉄道の客車に似せて作られ、切符を切る車掌も居り、上映が始まると列車の車窓風景を記録した映像の投影と共に、車輪や空気ブレーキの音を再現した音響効果も加えられた。こうした体験は、演劇の伝統よりもむしろ屋外市の「見世物」(アトラクション)に類似している。

また映画が初めて公開されてから数年間の上映においては、そもそも映画という仕掛けシネマ自体が一つのアトラクションであったことを忘れてはならないとガニングは言う。観客は個々の映画作品(フィルム)を見るためというよりもむしろ、映画という機械・装置が実演されるのを見ようとして劇場に足を運んだ。それゆえ、映画を宣伝するポスターでも、個々の作品名ではなく「シネマトグラフ」や「バイオグラフ」「ヴァイタグラフ」といった装置名が前面に打ち出されたのである。

以上のように、アトラクションの映画は観衆に向けて直接的に呼びかける。そこでは、物語の展開や登場人物の創造にエネルギーを費やすことはほとんどない。そのエネルギーは、「古典的物語には不可欠である登場人物本位の状況へと内向きに作用するよりも、そこに居合わせていると想定された見物人に向けて外向きに作用する」(p.308)。

大衆娯楽としての映画——ヴォードヴィルとの関係

ガニングは「アトラクション」という用語を、セルゲイ・エイゼンシュテインが『レフ(芸術左翼戦線)』誌の第3号に発表した自らの舞台のためのマニフェスト「アトラクションのモンタージュ」(1923)から採っている。

エイゼンシュテインは、屋外市の見世物や遊園地のローラー・コースターを意味する「アトラクション」という語を用いることで、観客に感覚的・心理的なショック作用をもたらす攻撃的演劇の構想を説明しようとした。ガニングはここで、20世紀初頭に出現した娯楽産業・大衆文化の露出症=展示的(エクシビショニスト)な質が、前衛芸術に影響を与えたことを重要視する。 「アトラクション」は初期映画史を説明するための語であることを超えて、より大きなスケールで生じた文化的変容を捉えるための語なのだ。

初期映画を検討する上でも、それが当時の大衆娯楽であったという事実を常に踏まえておく必要がある(だがアーカイヴや大学での鑑賞は、しばしばその事実を見逃してしまう)。1905年頃まで、映画はヴォードヴィル(ヴァラエティ、バーレスク)の演目の一つとして、歌やダンス、マジックなどと共に上映されていた。それぞれの演目に関連性はなく、非物語で非論理的なパフォーマンスの連鎖が続く。

この時期(1905年頃)の終わりに出現した映画専門のニッケルオデオン(5セント店頭劇場)でも、ヴォードヴィルのスタイルが踏襲され、笑劇ファルスや実写映画アクチュアリティーズ(アクチュアリティ映画。現実の人物や風景をそのまま記録した映画を指す)、スライドつき歌唱イラストレイテッド・ソングス、トリック映画などが脈絡なく上映された。

物語映画におけるアトラクション性

1907年から1913年にかけては映画の物語化が進み、D・W・グリフィスの諸作をはじめとする長編劇映画(フィーチャー・フィルム)の出現によって、ヴォードヴィルのスタイルは根本的な変革を迫られた。そこでは、遊び心に満ちたトリックなどのアトラクション性よりも、自己完結的な虚構世界を構築し、その中で物語を語ることが映画の目指すべき方向となる。

だが先にも述べたように、こうした変化をアトラクションの映画から物語映画への移行として捉えるのは短絡的である。物語映画の中にもアトラクション性は残存しており、例えば追いかけ映画(チェイス映画)と呼ばれるジャンルは、1903年から1906年の時点で「アトラクションと物語の総合がすでに進行していた」(p.311)ことを示している。バイオグラフ社が製作した『個人広告 Personal』(1904)では、フランスの貴族が求婚者たちから逃走する様子を描く際、線形的な物語の連続性(コンティニュイティ)を作り出すと同時に、追っ手が小川や柵などの障害物に出くわして速度を落とすことで物語の展開に緩急をつけ、微細なスペクタクルを味わわせるアトラクション性を両立させている。

同作の剽窃版を製作したエジソン社が、完全版だけでなく、特定の場面を抜き出したバージョンの販売も行ったことも、観客が映画に物語だけでなくアトラクション性を求めていたことの証拠であると言えるだろう。

『個人広告 Personal』(1904)

エドウィン・S・ポーターの『大列車強盗 The Great Train Robbery』(1903)も、無法者がカメラに向けてピストルを撃つという、観客を直接攻撃するようなアトラクション性と、線形的な物語の連続性という、二つの方向を同時に示している。

エドウィン・S・ポーター『大列車強盗 The Great Train Robbery』(1903)

効果の映画と前衛映画

こうした初期映画の両義的な遺産は、スティーヴン・スピルバーグやジョージ・ルーカス、フランシス・フォード・コッポラが制作する近年のスペクタクル映画にも受け継がれている。だがガニングは、「効果の映画」(シネマ・オブ・エフェクツ)と呼び得るそれらのフィルムは「飼い慣れたアトラクション」(p.313)であると批判する。そして、それに対置するかたちで、初期映画から前衛アヴァンギャルド映画への流れが記述される。

未来派の作家フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティやエイゼンシュテインは、観客へのショック作用を極大化することで、芸術と観客の関係性そのものを変化させようと目論んだ(マリネッティは観客を座席に糊付けし、エイゼンシュテンは客席の下で爆竹を鳴らした)。メリエスからバスター・キートンへ。さらにそこからルイス・ブニュエル(『アンダルシアの犬』1929)やジャック・スミス(『燃え上がる生物』1963)へと、アトラクションの映画の流れを受け継ぐ前衛映画(アヴァンギャルド映画)は、決して主流の形式になることはないだろうが、人々に直接的なショックを与えることで、伝統演劇的な物語から観客を「解放」する潜在的な力を有している。「映画史におけるどのような変化も観客への呼びかけの変化を含意している。どの時代も新しい方法で観客を構築するのだ」(p.313)。

ルイス・ブニュエル『アンダルシアの犬 Un Chien Andalou』(1929)

「アトラクションの映画」の受容

「驚きの美学」(1989)——初期映画の観客論

ガニングは上述した論考で「アトラクションの映画」のスタイルについて論じた後、続く「驚きの美学——初期映画と軽々しく信じ込む(ことのない)観客」(1989)では、アトラクションの映画の「受容」の問題を取り上げ、初期映画の時代の「観客論」を展開している(『新映画理論集成①』所収、濱口幸一訳、岩本憲児ほか編、1998年)。

あらかじめ補足しておくと、映画と観客の関係性(の変容)を巡るガニングの議論は、ヴァルター・ベンヤミンやジークフリート・クラカウアーなど、映画を語ることを通じて近代性(モダニティ)を論じた思想家たちと共鳴している(三輪健太朗「トム・ガニング——映画のアトラクションに魅せられた歴史家」『映画論の冒険者たち』東京大学出版会、p.227)。

例えばベンヤミンは『複製技術時代における芸術作品』(1936)で、近代社会に生きる人々は都市や職場で機械装置の中に組み込まれ、絶え間なくショック体験を与えられているとした上で、そのような状況に対応した芸術としての映画を論じた。曰く、人々は映画を通じて機械との遊戯的な関わり方を学ぶことで、絶え間ないショックや軋轢に耐え、またアウラの捏造や政治の美学化に抗する力を得ることができるのだ、と。

ただしここで重要なのは、『複製技術時代における芸術作品』が書かれた1930年代には、すでに20年代の前衛芸術の隆盛は落ち着きを見せ、古典的な物語映画が支配的なスタイルになりつつあったということだ。要するにガニングは、ベンヤミンが論じた映画の可能性を1930年代当時の映画ではなく「アトラクションの映画」に見出すことによって、「この忘れられた革命の約束に再び光を当てたのである」(三輪健太朗『映画論の冒険者たち』p.228)。

軽々しく信じ込む観客?

「驚きの美学」の冒頭でガニングは、グラン・カフェのインド広間でリュミエール兄弟の映画『ラ・シオタ駅への列車の到着 L'Arrivée d'un train à La Ciotat』(1896)を見た観客たちが、パニックに陥って客席から逃げ出したという伝説的なエピソードを紹介している。

『ラ・シオタ駅への列車の到着 L'Arrivée d'un train à La Ciotat』(1896)

このエピソードが実際に起きた出来事である裏付けはないが、事実関係の確認と同じかそれ以上に重要なのは、そうした、与えられたイメージに対して無防備で、それを現実であると軽々しく信じ込む観客像が、映画が持つリアリズムの力を語る際に利用され、またある種の映画観客理論を支える基礎ともなってきたことである。

クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論や装置理論は、観客が完全に無防備な状態で支配的な「装置」に身を晒し、それが作り出す錯覚イリュージョンに魅了されているのだと想定する。そこでは、平均的な映画観客の知性や能力が低く見積もられている上に、歴史的な視点を欠いている。というのも、メッツは先述したエピソードを、現代の観客の「軽々しく信じ込む」特性を説明するために用いているのだ。

軽々しく信じ込むことのない観客

ガニングは、グラン・カフェで本当に観客がパニックに陥ったかはともかくとして、初期の映画上映を見た観客が何かしら驚きや恐怖を感じたことは確かだろうと述べつつ、しかし、そこで想定される無防備で軽々しく信じ込む観客像を鵜呑みにしてはいけないと指摘する。

初期の観客は、映画を「奇術劇場」のショーの延長線上にあるものとして捉えていた。奇術劇場の観客は主として、地方から来た騙されやすいうぶな観客ではなく、目の肥えた都会の娯楽に通じた者たちで、奇術が不可能であることや錯覚であることを知りつつ、それでもなお目に見えるという不思議さを楽しんでいた。そこには、知的な否認の限界を試すような欲望があった。

ガニングは、映画もまた、スクリーンに映し出されているのは偽物であると知りながら、それでも本物のように見えるという、虚構と現実の認知のずれを楽しむ娯楽だったのではないかと推測する。だがその仮説の裏付けになるような、当時の観客の反応について詳しく記述した文献は残されていない。そこでガニングは、当時の興行者たちが行っていた、映画の上映形態に手がかりがあるのではないかと考える。

最初期のリュミエール映画の上映は、初めに静止画の動かないイメージを見せ、それから映写機を回し、動くイメージを見せるというかたちで行われたという。大した目新しさのない静止した写真から動く錯覚イリュージョンへの突然の変化が、観客を大いに驚かせ、ショックの感覚を生じさせるのだ。

またエジソン社の『ブラック・ダイヤモンド急行(特急) Black Diamond Express』(1896)をヴァイタグラフ社のアルバート・E・スミスとJ・スチュアート・ブラックトンが巡回興行じた際には、上映前にブラックトンが次のような口上を述べ、観客に心の準備をさせ、劇的な雰囲気を高めたという。

紳士淑女の皆様、ただいまは有名なブラック・ダイヤモンド急行の写真を眺めていらっしゃいます。もう間もなく、大異変の瞬間が訪れ、皆様、歴史上並ぶものなき瞬間でございます、皆様は列車が驚嘆するような実に驚くべき様子で生命を得るのをごらんになられます。それは、その怪物のようなのどから煙と炎を噴き出しながら、皆様へ向かって突進してまいります。

『ブラック・ダイヤモンド急行 Black Diamond Express』(1896)

注意喚起アトラクションの美学

ガニングは、アトラクションの映画がもたらす「快楽」を問題にしなければならないと言う。リュミエールの映画を見て初期の観客が悲鳴を上げたのが事実であるなら、それは視覚的錯覚イリュージョンを生み出す装置が、現実の感覚を吹き飛ばすほどの力を持っているのを認めたということだ。大衆芸術の商人たちは、こうした、遊園地のローラーコースターが体現しているような快楽と不安が混ざり合った体験を「センセーション」や「スリル」と名づけ、「アトラクションの美学 Aesthetics of Attractions」を構築した。

当時の遊園地には、乗客を乗せた電車が別の電車すれすれをすれ違っていくアトラクション(リープ・フロッグ・ロープウェイ)があったが、エジソン社が製作した『鉄道の衝突 Railroad Smashup』(1904)のように、段取りを組んで鉄道機関車の衝突を撮影した映画もまた、観客に類似したスリルを味わわせるアトラクションであった。

『鉄道の衝突 Railroad Smashup』(1904)

「アトラクション Attraction」という語には「人を引きつけるもの」という意味があり、それゆえ邦訳では「注意喚起(アトラクション)の美学」と訳されている。アトラクションの映画において、見世物興行師は巧みな実演説明で観客の気を惹き、好奇心を募らせた上で、映画を上映する。その映画は直接的な「見せびらかしの行為」(p.109)をして、間もなく消えていく。このように、アトラクションの映画を作品のスタイルと上映形態の両面から支えているのは「遭遇」であり、ヴォードヴィル的なスタイルは、そのような暴露の一瞬を長引かせるための短い映画の連鎖であった。

注意喚起(アトラクション)と注意散逸(ディストラクション)

伝統的な美学では、美についての超然とした熟考と、見ることの快楽とが同一視されていた。だが注意喚起(アトラクション)の美学においては、「美の熟考」と「見る快楽」とは切り離されている。醜悪なものであれ、嫌悪感をもたらすものであれ、「見たいから見る」「知りたいから見る」といった人々の好奇心や衝動——アウグスティヌスが批判的に「目の欲求」と呼んだもの——に働きかけるのである。注意喚起(アトラクション)には、キリスト教的な規範においては最大の罪とされた注意散逸(ディストラクション)の危険が内包されていた。

アトラクションの映画は現実に存在するあらゆるものを見世物に変え、その目録に加えていった。例えば『象の電気処刑 Electrocuting an Elephant』(1903)や『女詐欺師を撮影する Photographing a Female Crook』(1904)、ダニや蜘蛛のクロース・アップ、囚人の斬首など、良識を重んじる観客から批判を受けるような俗悪な題材の映画が数多く作られている。興行者たちは、スリルやセンセーションのためには「嫌悪の要素や統制された危険の脅威」(p.111)が必要であるとよく理解していたのである。

『象の電気処刑 Electrocuting an Elephant』(1903)

『女詐欺師を撮影する Photographing a Female Crook』(1904)

「目の欲求」自体は古くから存在したが、都市化や消費社会化が起こり、植民地探検が盛んに行われた19世紀という時代が、その欲望を肥大化させ、商業的利用を促進したことは疑いようがない。

アトラクションの映画は、イメージを通して世界を消費したいという欲望、現実のすべてを映画の光景に変換したいという百科事典的な欲望を掻き立てると共に、自らそれを満たす働きをする。だが「目の欲求」や好奇心には終わりがなく、十分に満たされることはない。だからこそ、様々な呼び物アトラクションが脈絡なく集められ、強迫観念的にとめどなく上映を続けなければならないし、観客もまたそれを見続けなければならない。

アトラクションの映画は、同時代の人々の都市生活の特性に応えている。映画を見て、虚構であるはずの列車に悲鳴を上げたい、スリルを得たいと渇望することは、彼らの日常生活から現実感覚や直接的な経験性が失われ、倦怠が浸透していることの裏返しでもあるのだ。

(都市化による人々の生活の変容について、詳しくは「地方映画史研究の方法論」の第14回 W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』と第15回 W・ベンヤミン『パサージュ論』、第18回の若林幹夫「社会の地形/社会の地層」論を参照。)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?