地方映画史研究のための方法論(3)エルキ・フータモのメディア考古学

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。初回のミシェル・フーコー、第2回のジョナサン・クレーリーに続き、第3回目となる今回は、エルキ・フータモのメディア考古学を紹介する。

エルキ・フータモ

エルキ・フータモ(Erkki Huhtamo 1958-)はフィンランド出身のメディア考古学者。研究者・教育者であると同時に、キュレーターやTVディレクター、アーティストとしての活動も行う他、マジックランなどロストメディアのコレクターとしても知られる。1999年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に招聘されて客員教授に就任。デザイン|メディアアーツ学科とフィルム・テレビジョン・デジタルメディア学科で講義や論文指導を行い、多くの若手アーティストを育てている。NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)設立時のアドバイザーを務めたり、早稲田大学や京都大学、IAMAS(情報科学芸術大学院大学)で講演を行うなど、日本との関わりも深い。

『メディア考古学——過去・現在・未来の対話のために』(2015)

フータモ流メディア考古学の入門書

フータモの『メディア考古学——過去・現在・未来の対話のために』は、美学美術史学の研究者である太田純貴によって編まれた日本独自編集の選集である。フータモの代表的な論文が「理論編」と「実践・架橋編」に分けて紹介されており、フータモ流「メディア考古学」の入門書として読むことができる。

過去から現在のメディア文化を考える

まずはフータモ自身が「メディア考古学」をどのようなものと考えているかを確認しておこう。

デジタル化したテレビやゲーム、インターネットなど「ニューメディア」の到来を機に、研究者たちも後期近代のメディア文化の調査研究に盛んに取り組むようになった。そこでは、対象とするメディアの「新しさ」がどこにあるのかを特定し、その哲学や言語を構築することが主要な目的となる。「新しさ」に強い関心が寄せられる反面、「過去」は無視されたり軽視されたりする傾向が強い。

だが近年、「現在」のメディア文化と、それに関係するメディアの「過去」に関心を向け、歴史を志向する研究が現れてきた。そうした取り組みの一つが、「メディア考古学」と呼ばれるアプローチである。本書の編訳者である太田純貴は、その一般的な定義を「日々相当な勢いで更新・増殖するメディアテクノロジーについての情報により、メディア文化やその経験に関わるも、埋もれてしまった言説を掘り起こす研究」(pp.311-312)とまとめている。

領域横断的なアプローチ

メディア考古学は、アカデミックな学問領域として存在するわけではない。メディア考古学を掲げる研究者が次々に現れ、論文や講座の数も増えてきているが、それぞれが異なる意味合いでこの語を用いており、普遍的な了解が得られているわけではない。

だがフータモは、この状況を肯定的に捉えている。メディア考古学の正統派的学説を措定し、正しい原理や方法のガイドラインを設けようとすることは本書の目的ではない。むしろ千差万別の研究がメディア考古学の名のもとに集い、互いに触発され、各々が自らの立ち位置や定義、指針を定める助けとなるような、開かれた議論の場を作ることがフータモの狙いである。メディア考古学とは、ミーケ・バルのアイデアを借りるなら、複数の領域を横断する「旅する学問分野」なのだ。

フータモは本書の第1章「メディア考古学の考古学」(ユシー・パリッカとの共著)において、ジークフリート・ツィーリンスキーなど「メディア考古学」を明示的に名乗る研究者に加え、メディア考古学と目的や関心を共有し、影響を与えてきた先行研究を紹介している。具体的には、ミシェル・フーコー、ヴァルター・ベンヤミン、ジークフリート・ギーディオン、エルンスト・ローベルト・クルティウス、アビ・ヴァールブルグ、マーシャル・マクルーハン、フリードリヒ・キットラーなどの名が挙げられる。

またフータモは、ポール・デマリニスや岩井俊雄、ジュリアン・メールなど、考古学的なアプローチを導入して作品制作に取り組むアーティストも紹介している。彼らの作品はメディア考古学との間に魅力的な並行関係を持ち、互いに問題提起したり、影響を与え合うような循環運動を作り出しているという。

■岩井俊雄《時間層II》(1985)

岩井俊雄(1962-)はフェナキスティスコープやゾートロープなどのレプリカ制作を通じてその装置の原理を学び、自らのメディアアートに応用している。《時間層》シリーズでは、明滅する光によって、切り抜いた人型のオブジェが動いて見える。

ポール・デマリニス《レインダンス》(1998)

ポール・デマリニス(1948-)の《レインダンス》では、屋根から放出される水が傘に当たると音楽が流れ出す。デマリニスは、水面と音の振動に関する19世紀の研究やジークフリート・ギーディオンの著作『機械化の文化史——ものいわぬものの歴史』(1948)などから着想を得てこの作品を制作した。

研究と芸術をつなごうとするフータモの試みは、イラストによる記憶の復元を試みる「鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」にも様々な示唆を与えてくれるだろう。

連続性の強調とトポス概念

「考古学」という語の選択からも窺えるように、ミシェル・フーコーの考古学的方法がメディア考古学に与えた影響は大きく、多くの研究者にとって「重要な原体験」(p.7)となってきた。ただしフータモはフーコーの方法をそのまま用いるのではなく、その問題点を指摘して慎重に距離を測っている。

例えば、フーコーのエピステーメー論を視覚文化論に応用したジョナサン・クレーリーを「局地的探求を発展させて全体を統括する説明とする」(p.22)立場と見做しながら、そうした体系化や理論化に反対する立場としてジークフリート・ツィーリンスキーの名を挙げ、両者の相対化を図っている。ツィーリンスキーにとって、メディア考古学とは「抵抗の実践」(p.19)である。彼の研究においては、徹底して局地的探求にこだわることで、主流のメディア文化から逸脱したり、支配的な形式を変形させるような実践を見出すことが重視されている。

また太田純貴は、フーコーやクレーリーが目的論的な歴史観を批判するために「断絶」を強調したのに対して、フータモ流メディア考古学の特徴は「トポス」概念を中核に据えることによる「連続性」の強調にあると指摘している。フータモ自身の言葉に拠るなら、時代や場所、文化を超えて繰り返し現れるトポスの分析を通じて、メディア文化の「連続性」と「断絶」の双方を考察しなければならないのである。

「妖精エンジンを分解する——トポス研究としてのメディア考古学」

小人(妖精エンジン)のトポス

フータモは本書第2章「妖精エンジンを分解する——トポス研究としてのメディア考古学」において、「トポス」概念について詳述することを通じて、自らのメディア考古学の目的を明らかにしている。曰く、「トポス」とは「装いを絶えず変えてはさまざまな目的のために何度も繰り返し呼び出されるお決まり(ステレオティピカル)の文句」(p.31)である。

フータモは伝統的なトポスの一例として、「小人」あるいは「妖精エンジン」を挙げている。それは現代の広告や芸術作品、写真や映画、古くは民間伝承や神話など、時代や場所を超えて繰り返し現れるトポスである。

2006年トリノ五輪に合わせて制作されたサムスンの携帯電話の広告では、暗いオフィスの卓上で小人たちがスポーツに興じる様子が描かれる。携帯電話の画面に映し出されたジャンプ台からジャンパーが画面外へ飛び出している。

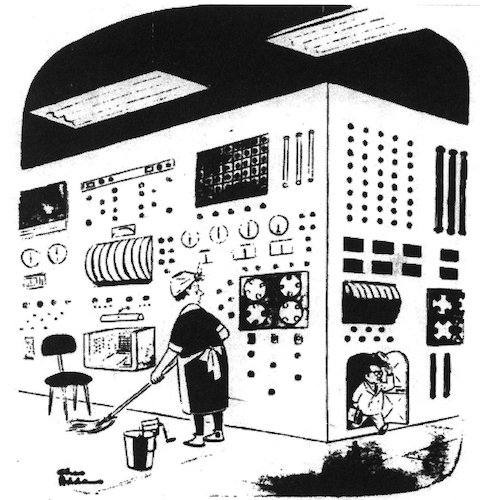

あるいは1959年の『ニューヨーカー』に掲載された風刺漫画には、メインフレーム型のコンピュータの扉から出て行こうとする小人の姿が描かれている。

上記2つの例では、携帯電話やコンピュータなど当時の最新テクノロジーで作られた見慣れないものを、「小人(妖精エンジン)」という伝統的なトポスを用いて表象することで、当たり前のもの・お馴染みのものへと偽装することが行われている。このようにトポスは、伝統というデータバンクを通じて文化の欲望を表現すると共に、そのメディア文化の発展に具体的な影響を及ぼすものである。

フータモ流メディア考古学の目的

フータモにとって「メディア考古学」とは、あるメディアの忘却された「過去」や失われた「過去」を掘り起こし、「現在」と比較することで、わたしたちの知る「現在」があり得た唯一の歴史の帰結ではなく、何らかのイデオロギーによって構築されたものであり、それとは別の歴史があり得たこと、あるいは別の歴史を語り得ることを示そうとする批判的実践である。

時空間を横断して現れる「トポス」は、そのために有用である。トポスが担う意味や機能の変遷過程を分析することによって、そのような変化をもたらした文化の論理を明らかにすることができる。

メディア文化におけるトポス研究

フータモはトポス概念の提唱者としてドイツの文学研究者エルンスト・ローベルト・クルティウスの名を挙げた上で、クルティウスがユング心理学に依拠してトポスを不変の「元型」——人間が集合的無意識のうちに持つ原初的イメージのようなもの——として捉えていたことや、トポス研究の範囲を文学研究に限定したことなど、いくつかの問題点を指摘する。

そして、アビ・ヴァールブルグの学際的なアプローチによる視覚文化研究やエルヴィン・パノフスキーのイコノロジー研究などに手がかりを得て、クルティウスのトポス研究の修正点と領域の拡張を提案し、メディア文化におけるトポス研究の前提を次のようにまとめている。

トポス概念を文学的伝統に限定するべきではない。視覚的なものも含めて、多種多様なトポスが存在する。芸術作品に限らず、機械やデザインにもトポスが見出される可能性がある。

メディア文化におけるトポスを不変の「元型」や「原イメージ」と捉えてはいけない。トポスはある歴史的状況の中で、様々な文化的要因によって新たに創られたり、修正されたりする。

従って、すべてのトポスが古代から存在するわけではない。まだ登場して間もない、歴史の浅いトポスもある。

トポスの変容は、その意味や役割だけではなく、形状にも及ぶことがある。一つのトポスがある文脈から別の文脈へ、あるメディウムから別のメディウムへと転じる場合もある。

トポスを分析するためには、その伝統の内側だけを見るのではなく、トポスが現れる文化的文脈を考慮した学際的なアプローチが求められる。

トポスの分析から文化的な「連続」が見出されることもあれば、むしろ「断絶」が明らかになることもある。

さらにフータモは、メディア文化においてトポスが演じる役割として、以下の三項目を挙げている。

他文化の伝統と結びつけるコネクターとしてのトポス

メディア文化それ自身の註釈としてのトポス

アトラクション文化の決まり文句としてのトポス

1.他文化の伝統と結びつけるコネクターとしてのトポス

メディア文化は現在において大きな力を持つが、決して独立して存在するものではない。他の文化と共存したり、時には組み込まれたりすることもある。それゆえ、他の文化のトポスがメディア文化の文脈に再登場するのも珍しいことではない。

■「小人」と「コルヌコピア」のトポス

20世紀初頭に制作されたヴィクター・トーキング・マシン・カンパニーの広告では、「どうしてこんなにでてくるの?」というコピーと共に、グラモフォンのラッパから無数の小人たちが出てくる様子が描かれている。ここでグラモフォンのラッパは、古代のトポス「コルヌコピア」(豊穣の角)に結びつけられている。音を増幅するためにラッパの形状が選ばれたという技術的な文脈を超えて、古代から続く文化的意味が新たな文脈として加えられている。

■「神の手」あるいは「彼方からの手」のトポス

「神の手」のトポスは、文学とイコノグラフィーの伝統にしばしば現れる。例えば『聖書』のダニエル書第五章では、忽然と現れた手の指が、バビロン王宮の壁に「数えられ、数えられ、量られ、分けられた!(メネ・メネ・テケル・ウパルシン)」との預言を書き付けた。

20世紀になると、「神の手」のトポスは世俗的な目的のために流用される。真空掃除機「KONE」のパッケージデザインのように、肉体を持たない「彼方からの手」が商品を持つイメージは商品広告の定番となっている。

「彼方からの手」のトポスは、今や「神の手」から「(神の如く振る舞う)人間の手」へと変化した。エミール・コールによる最初期のカートゥーン・アニメーション『ファンタスマゴリー』(1908)に登場する、創造主(クリエーター)として絵を「描く手」は、こうした変化を如実に物語っている。

エミール・コール『ファンタスマゴリー』(1908)

フータモは、こうした意味合いの変化こそが、文化の伝統に深く根づいたトポスの「連続」と「断絶」が同時に存在することの論拠となると述べている。

2.メディア文化それ自身の註釈としてのトポス

メディア文化は、過去のトポスを再現・再演するだけではなく、メディア文化それ自身のトポスを新たに生み出すこともある。

例えば万華鏡は「多彩さ」を意味するトポスとなり、ムーヴィング・パノラマや走馬灯(回り灯籠)は「死の間際の一瞬にこれまでの人生を回顧する経験」のトポスとして用いられるようになった。それらは単にステレオタイプ的な隠喩に過ぎない場合もあるが、繰り返し現れるトポスから、そのメディアに対する人々の関心や受容の仕方を読み取ることもできるだろう。

万華鏡やムーヴィング・パノラマのように、そのメディアが廃れて物質的には消え去った後でも長い間トポスとして用いられることもあれば、逆にまだ具現化していないアイデアが「想像メディア」として文化を横断することもある。例えば私たちは、テレビの登場以前から様々なかたちで「遠くから見る」トポスを確認することができる。

■「サイボーグ」のトポス

「サイボーグ」が産業的にも文化的にも強力なイメージとして流通したのは20世紀後半以降のことだが、それは突如として現れたものではなく、より古い時代に「サイボーグ」のトポスを見出すことが可能である。

19世紀の風刺漫画では、フードを被って撮影をする写真家の姿がしばしば単眼のモンスターのように描れ、ある例では新種の生物「エレファンズ・フォトグラフィクス(Elephans Photographicus)」として描かれた。

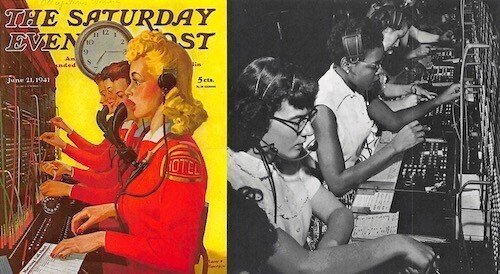

19世紀には、新たなテクノロジーと結びついた労働生活や空想の投影として、カメラ型の帽子や電球で覆われたドレスを身に纏う女性の挿絵や写真のような「テクノロジーによるドレスアップ」のトポスも登場した。一日中ヘッドフォンを付けて仕事をしていた当時の電話交換手は、ある種のサイボーグとなっていたのだとフータモは言う。

日本のアーティスト田中敦子の《電気服》(1956)も——作家自身は意識していないかもしれないが——こうしたトポス的伝統に連なる一例として挙げられている。

■「そのとき背後では?」のトポス

1850年頃のリトグラフには、母親が覗きからくりを覗き込んでいる背後で、娘にキスをする陸軍将校が描かれている。

1890年頃の立体写真では、立体写真を覗く夫の背後で、妻が立体写真の訪問販売員とキスをしている。視覚器具を覗き込む人物と、その背後で起きている良からぬ事態を描写した写真には他にも様々なバリエーションがあり、フータモはそれらを「そのとき背後では?」のトポスと名づけている。

「そのとき背後では?」のトポスは、単なるジョークとして片づけられてしまうかもしれないが、メディアの過度な使用に対する警告として解釈することもできる。覗きからくりや立体写真にのめり込みすぎては危険である、社会的関係が狂ってしまうぞと脅すような言説は、現在テレビやデジタルゲームに対して語られる言説の中でもお馴染みのものだろう。

3.アトラクション文化の決まり文句としてのトポス

アトラクション文化の中で、プロモーション戦略のためにトポスが使用されることもある。プロモーターはトポスの「人目を引くという真価」(p.55)を利用して、視覚的もしくはテキストによる決まり文句で人々の好奇心をそそろうとする。

商業的なメディア文化においては、トポスの「人目を引かないという真価」(p.55)が利用されることもある。例えば「スクリーンを横断する」トポスでは、繰り返し用いられてきたために目立たず、ありふれたトポスを用いることによって、製品の新しさを強調しつつも、同時に見慣れないものに対する消費者の抵抗感を減らすことが目論まれている。試しにSONYのウェブサイトを覗いてみると、すぐに「スクリーンを横断する」トポスを見つけることができた。

https://www.sony.jp/bravia/products/XRJ-A95K/

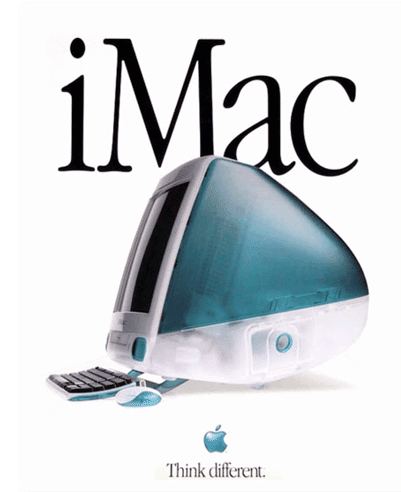

1999年にジョナサン・アイヴがデザインしたiMacの広告では、コンピュータの内部が透けて見えるデザインが強調された。この広告に「スクリーンを横断する」トポスは使われていないが、代わりに「小人」のトポスを再活性化させた。消費者の中には、iMacの内部をミニチュア世界のように感じ、そこに小人が住んでいるとの想像を膨らませた者も居たという。このことは、トポスは必ずしも生産者やプロモーターによって用いられるだけでなく、消費者によって生み出されたり、活用されたりすることもあることを示している。

真に新しく進歩的な物事を理解する

以上のようなトポス研究を通じて、「現在」のメディア文化と、それに関係するメディアの「過去」との間にある「連続性」と「断絶」を明らかにすることができる。

この試みは、創造的なもの・新しいものを既成のもの・古いものに還元するために行うのではない。メディア考古学はむしろその逆に、「真に新しく進歩的な物事とは何か」を理解するためにこそ、様々な文化的資料を「トポスフィルター」に通して濾過し、分析を行うのである。

地方映画史研究への応用に向けて

メディアの歴史の比較アプローチ

フータモは同書第3章「異文化間のインターフェース——西洋びいきのメディアの歴史を修正するために」において、メディアテクノロジーの歴史が常に西洋中心的に叙述されてきたことを指摘し、どうすれば非西洋圏の人々が能動的な役割を果たす、多様で真実味のある歴史叙述ができるかを問う。

もちろんヨーロッパ中心の歴史観は疑わねばならないが、現在の多文化主義的な価値観をそのまま過去に当てはめるだけでは、ヨーロッパの影響力を軽視した偽りの多様性を描き出すことにしかならないだろう。そこでフータモは、異なる文化同士の交流と影響関係に目を向けた「メディアの歴史の比較アプローチ」を提案する。

異なる文化間の比較・分析によって、

非西洋圏の人々は西洋から持ち込まれたものを受け身で受容するのではなく、それらを積極的に組み込んで独自の文化形式を作り出していることを明らかにすることができる。例えば日本では、アジアの影絵と西洋のマジックランタンショーに講談の特徴を組み合わせて、日本独自の「写し絵」という影絵芝居が生み出された。

たとえ直接的な手がかりがなくても、トポス概念を介して地理的には遠く隔たった地域で流通する文化形式を比較し、その影響関係を考察することができる。覗きからくりなど、フータモが「覗き(ピープ)メディア」(peep-media)と呼ぶトポスは、エジプト、シリア、インド、シンガポール、中国、ロシア、日本、ヨーロッパと北アメリカといった幅広い地域で確認されている。

ある文化において西洋的な意味での「メディアテクノロジーが発明されていなくても、類似した機能を担う別の文化形式が生み出されている可能性を探ることができる。例えば中国の「衝立(スクリーン)」は、西洋のメディア文化的な意味での「スクリーン」とは異なるが、物理的な環境を拡張し、他の世界への想像上の出入り口としても機能していた。

このように異文化間の比較に基づいてメディア史を探求するためには、「メディア」や「メディア文化」の再定義が不可欠である。例えば影絵を「メディアテクノロジー」と呼ぶことはできないかもしれないが、文化的な「技法」であることは間違いない。物質的な形式だけに限定せず、身体という人間的要素を含む文化形式もカバーできるように、「メディア」概念を拡張しなければならない。こうした問題意識は、前回手短に触れたチャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス Screen Practice」とも響き合うだろう。

地方映画史における比較アプローチ

フータモによる「メディアの歴史の比較アプローチ」は、地方映画史研究にも応用可能と思われる。映画を単にフィルムという媒体を持つ物質的な形式として見るだけでは、地方の歴史は東京を中心とする映画史の註釈や余談程度にしかなり得ない。だが上映機会や頻度の貧しさを逆手に取った工夫や実践、独自の鑑賞形態の発明などを考慮に入れるなら、中央(東京)とは別種の豊かさを持った地方映画史を叙述することができるかもしれない。

またフータモが試みた文化間の比較・分析は、地方映画史研究においては、中央と地方の関係に置き換えられるのみならず、時には地方と地方、外国(西洋)と地方の比較・分析を行ったり、二者間ではなく三者間、四者間での比較が必要になることもあるだろう。

例えば鳥取の最初期の映画興行において大きな役割を果たした鳥取孤児院(1906年設立。翌年、鳥取育児院に改称)は、岡山や松江の育児院を参考にして設立され、映画興行に乗り出したとされている。地方間のネットワークが鳥取の映画文化の発展に果たした役割は大きい。

また1920年代の鳥取では、旧藩気分が濃厚に表現された旧劇(時代劇)の人気が根強く、芸術的な洋画は観客にあまり受けなかったとされ、当時の地方新聞『因伯時報』には鳥取の観客は東京・大阪から10年遅れていると書かれている。こうした状況を考察するためには、中央(東京)と地方(鳥取)の関係に洋画(西洋)と邦画(日本)の関係を掛け合わせた分析が必要になるだろう。

トポス概念の活用可能性

「地方映画史研究のための方法論(1)」において、フーコーのエピステーメー論を参照しつつ、「今も昔も同じ「映画」という言葉が使われているが、そこで指し示そうとしている対象は、本当に同一であると言えるだろうか」と問うた。「映画」という語の意味や受容のされ方の変遷、それを取り巻く文化の地域差を分析するために、フータモの「トポス」概念を活用することができるかもしれない。

例えば「映画」や「映画館」「劇場(シアター)」という語自体を、「メディア文化それ自身の註釈としてのトポス」として捉えてみること。常設の映画館やミニシアターに加え、「誌上映画館」や「ホームシアター」なども共通するトポスとして捉え、それぞれの間にある「連続性」と「切断」を分析することで、新たに見えてくるものがあるのではないか。

またフータモはトポス研究を進める上で、インターネットの活用可能性について論じている。アーカイブのデジタル化が進み、各地・各国の膨大な資料に触れられるようになった現在は、メディア考古学者にとってまたとない好奇である。さらにウェブ上での研究者間の交流と集合知を活かすことで、膨大な資料の中から、一人の学者では難しいであろう発見に至るかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?