地方映画史研究のための方法論(10)装置理論と映画館③——ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。

映画のイデオロギーを巡る論争と、ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

イデオロギー装置としての映画

第10回で取り上げたルイ・アルチュセールは「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」(1970)で、警察や軍隊などの暴力と抑圧によって支配する公的な権力(国家の抑圧装置)に加えて、家族や学校、メディアなど、私的な領域や日常生活の中に浸透して作動する権力(国家のイデオロギー装置)の存在を明るみに出した。

そうしたイデオロギー論に触発されて、映画という装置に潜むイデオロギーを明らかにしようとする試みも現れてくる。前回(第9回)で取り上げたジガ・ヴェルトフ集団の映画『イタリアにおける闘争』(1970)は制作者の側からの応答の一例であり、また批評家・研究者の側からも、マルスラン・プレネやジャン=パトリック・ルベル、ジャン=ルイ・ボードリーやジャン=ルイ・コモリらによって多くの議論が繰り広げられた。

口火を切ったのはマルスラン・プレネである。『シネティック』誌第3号(1969)に掲載されたジャン・ティボードーとの対話において、プレネは映画を成立させている主要な装置である「カメラ」が生み出すイデオロギーについて指摘している。曰く、従来の映画に関する言説は、作品ごとの描き出すイデオロギーについては論じても、映像を生産する器械としての映画それ自体は中立的なものとして扱い、そこにイデオロギーが備わっているとは考えてこなかった。だが実のところ、カメラという映画撮影装置がルネサンスの科学的な遠近法モデルに基づいて作られている以上、そこには西洋的なイデオロギー、もしくはブルジョワ・イデオロギーが働いているはずではないか、と。

カメラの特権的な地位

これに対してジャン=パトリック・ルベルは、映画はあくまで科学的な発明であって、イデオロギーの産物ではないと反論する(ジャン=パトリック・ルベル「映画とイデオロギー」連載第1回、『新批評』第35号、1970年)。カメラは人間の手による再現=表象ではなく、客観的かつ自動的に対象を写し取るのだという主張は、アンドレ・バザンの「写真映像の存在論」(1945)にも通じが、バザンが外形を永続させることで時間に打ち勝ちたいという人間の欲求を持ち出して心理学的に映画を論じようとしたのに対して、ルベルはより徹底して科学的発明・技術的発見の側面を強調し、そこにイデオロギーが入り込む余地をなくそうとするのである。

映画はイデオロギー装置であるという立場をとるジャン=ルイ・コモリは、マルスラン・プレネとジャン=パトリック・ルベルという対照的な意見を持つ両者が、共に「カメラ」に代表させて映画技術の総体を論じようとしていることに注目する(ジャン=ルイ・コモリ「技術とイデオロギー」『新映画理論集成②』フィルムアート社、1999年)。

そこで言われる「カメラ」は、私たちがよく知るあの黒い物体を指すのみならず、撮影(現実の機械的再現)から映写(それを観客に送り届ける)までの技術的プロセスの総体を指す言葉として用いられているのだが、まさにそれこそが、映画にイデオロギー的機能が働いていることの証左となるだろう。映画が成立するためには、映写機やスクリーン、フィルムやサウンドトラック、現像所での作業、映像が動いて見えるための残像効果など、多種多様な要素が介在しているはずなのに、それらは抑圧・隠蔽されて無意識の領域に追いやられるか、カメラの機能の内へと還元される。

現実を記録して素材に変換し、編集して、完成した作品を映写するまでのプロセスの中で、観客に隠していることや明かしていないことがあるとすれば、そこには当然、何かしらのイデオロギーが備わっているということになるだろう。カメラは、映画のイデオロギー効果を生み出す「基本装置」の中心に位置づけられているのだ。

ジャン=ルイ・ボードリー

プレネやコモリらと共に「映画とイデオロギー」を巡る論争に加わり、「装置」理論を発展させたのが、ジャン=ルイ・ボードリー(Jean-Louis Baudry 1930-2015)である。

ボードリーは歯科医として働きながら、1960年初頭から数編の小説を出版し、『テル・ケル』誌で文学評論を発表。さらに映画研究誌『シネティック』第7・8号に「映画——基本装置によって産み出されるイデオロギー効果 Cinéma: effets idéologiques produits par l'appareil de base / Ideological Effects of Cinematographic Apparatus」(1970)、『コミュニカシオン』第23号の精神分析と映画特集に「装置——映画における現実感へのメタ心理学的アプローチ Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité / The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in Cinema」(1975)を発表し、アルチュセールのイデオロギー論と精神分析理論を組み合わせた理論によって、観客がフィクション映画を受容するメカニズムを明らかにしようとした。クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論やローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論と並び、1970年代初頭の映画理論の進展に大きく貢献した論文であり、また映画研究における「観客」の重要性や映画館など「見る場所」の重要性を多くの人々に気づかせた、この分野の基本文献として知られている。

「映画——基本装置によって産み出されるイデオロギー効果」(1970)

ルネサンスの遠近法における「主体」の構築

ボードリーは「映画——基本装置によって産み出されるイデオロギー効果」(1970)において、映画技術の中枢に位置づけられる「カメラ」は、カメラ・オブスキュラのモデルに基づいて製造され、ルネサンスの遠近法に類似したイメージの構築を可能にすると指摘する。要するに、カメラもまた遠近法に固有のイデオロギー効果を生み出す装置であるということだ。

カメラが生み出すイデオロギー効果に関するボードリーの論を詳しく見ていく前に、まずは美術史家エルヴィン・パノフスキーによる『〈象徴形式〉としての遠近法』(筑摩書房、2009年、原著初版1927年)を参照し、そもそもルネサンスの遠近法がいかなるものであるかについて確認しておこう。

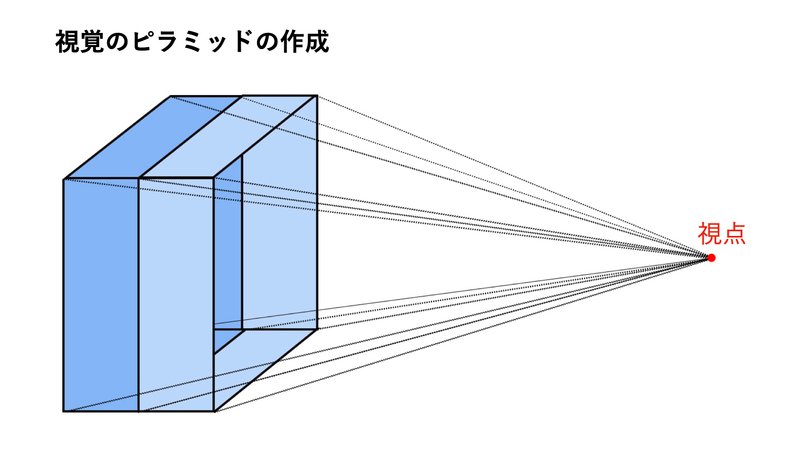

15世紀イタリア・ルネサンスの遠近法——透視図法、幾何学遠近法、線遠近法、中心遠近法などの呼び名があるが、本稿では「ルネサンスの遠近法」に統一する——ではまず、視野の中心を一つの点(視点・測点)とみなし、描こうとする立体の特徴的な個々の点に結びつける線を引くと「視覚のピラミッド」ができる。

このピラミッドを切断した平面が窓(スクリーン)になる。奥行の線を延長していき、やがて収束する一点は「消失点 vanishing point」と呼ばれる。

遠近法に基づいて描かれた空間は、純粋に数学的な空間、無限に連続的で等質的な空間である。観察者の視野の中心の一点(視点・測点)には「主体 subject」という形而上学的で理想主義的な概念が構築され、見るもの(主体)と見られるもの(客体)は明確に区別される。要するに遠近法に固有のイデオロギー機能とは、見る行為を非身体化し、精神の知覚作用によってのみ世界を知ろうとしたデカルト的な形而上学を具現化するという、芸術のイデオロギー的機能のことなのだ。

ギリシャとルネサンスの空間描写の違い

ボードリーは、ルネサンスの遠近法が構築する空間は、古代ギリシャにおける空間の捉え方とは大きく異なっていると言う。パノフスキーも指摘しているように、ルネサンスの遠近法(一点透視図法)は唯一の「正しい」空間の描き方ではないし、そもそも私たちが普段知覚している空間(精神生理学的な空間)は、決して遠近法的な空間と同じではない。

いくつか具体例を挙げるなら、遠近法では固定された単眼によって見ることが求められるが、人間は動く両眼による立体視でものを見ている。また人間の眼球は球面になっているから、網膜像も諸形体を湾曲した面に投影するようなかたちで示されることになる。

このように視界が湾曲して見えていることを、古代ギリシャの哲学者や光学者、芸術理論家たちはすでに認識していた。例えばドーリア式神殿は、円柱が視覚的にたわんで見えるのを和らげるために、あえてカーヴをつけて建てられている(エンタシスの柱)。遠近法による空間表象が支配的であった近代には、視界の湾曲は一度忘れられ、その後に再発見されなければならなかった。

Parthenon, Athens Greece. Photo taken in 1978.

映写(プロジェクション)——画像間の差異の消去

カメラもまた遠近法的なシステムに基づいて、画像を製造するための機器である。カメラは固定された単眼の視点からすべての対象を一望し、この場所が中心にあるという錯覚を維持するために様々な矛盾を否定する。カメラの視点はイデオロギー的な統一体と見做され、そこに観念論的な「主体」が確立されるのである。

ただし映画のカメラは、連続した画像を記録する点で、写真のカメラとは異なっている。また撮影の過程で、カメラの位置を動かしたり、向きを変えたりすることもあるだろう。こうした移動性や多視点性は、固定された一点を要請する遠近法とは対立したものに見えるかもしれない。

だが撮影時には別々の画像に分解・記録された運動も、スクリーンに投影される際には、視覚的にも内容的にも再び連続性・統一性を回復させられている。隣接する画像同士の間にはほとんど気づけないほどの差異しかなく、一定の間隔を空けた画像同士の比較によってのみ検証することが可能になる。こうした画像が高速で映写されることで、画像間の差異が消去され、持続する運動や時間があるという錯覚、あるいは継ぎ目のない現実が映し出されているという錯覚が生み出される。多視点性も再び単一視点に統合され、その結果、「主体」がすべてを統御しているという感覚がより一層強められることになる。

モンタージュ——「超越的主体」の構築

イデオロギー装置としての映画にとって、編集およびモンタージュは決定的な役割を果たす。

「主体」の統御感覚は、モンタージュの操作によって複数のショットが結びつけられ、それぞれの視点が連続した意味ある全体に統合されることによって、さらに推し進められる。統御感覚を維持するために重要なことは、動きの統一性と一貫性を維持しながら、ショットとシークエンスを結合していく、物語の連続性の感覚である。そこでは最早、視点は身体や物理法則による束縛を受けない。時空間を自在に動き回る「超越的主体 transcendental subject」となる。

その映像は常に超越的なものの領域を前提としており、カメラによる映像が「ある現実」の記録であることは二次的な権威しか持たない。「現実」は括弧に入れられ、主体によって読み取られるべき意味を与えられている。

以上をまとめると、映画を見る際、観客には二重の同一化が生じていると言えよう。 一つ目は、映像によって表象された登場人物への同一化であり、二つ目は、そうした表象を成立させている超越的主体への——言い換えれば、カメラへの——同一化である。こうした同一化のメカニズムは、映画を成立させている科学や技術などの物質的基盤のみから説明することはできない。映画の意味が生まれる場所(主体)を仮構するイデオロギー効果を前提とすることで、初めてそのメカニズムを解き明かすことができるのだ。

「装置——映画における現実感へのメタ心理学的アプローチ」(1975)

プラトンの「洞窟の比喩」

「映画——基本装置によって産み出されるイデオロギー効果」の後半、ボードリーは古代ギリシャの哲学者プラトンの「洞窟の比喩」を持ち出し、そこで語られている舞台装置が、映画装置における配置や構成と類似していることを指摘している。このことは、1975年に発表した論考「装置——映画における現実感へのメタ心理学的アプローチ」でさらに掘り下げられ、両装置がもたらす特有の「現実感」(現実性の印象)についての考察が行われている。

プラトンは『国家』第7巻において、イデア論を説明するために「洞窟の比喩」を用いた。そこでは①囚人が暗い洞窟の中に監禁され、②一方の壁面だけしか見ることができないように身体を拘束されている。彼らの背後の、直接目が届かない位置に③松明の火が灯され、壁の上に置かれた④人形を、壁の裏に隠れた人形遣いが操作している。火に照らされた⑤人形の影が壁面に投影され、囚人たちはそれが「現実」の世界であると信じ込んでいる。

プラトンはこのような比喩を通じて、私たちはイデア(絶対的な真理、あるいは物事の真の姿)を直接見ることはできないのであり、普段体験しているものはイデアの影(偽物)に過ぎないのだと論じた。

映画においても、①観客は座席に固定され、上映時間中は②スクリーンだけを見つめる。背後の目立たない場所に設置された③映写機が、映像が記録された④フィルムに光を当て、その⑤フィルムの影がスクリーンに投影される。

現実感(現実性の印象)を求める欲望

これまで映画の起源については、幻燈機やカメラ・オブスクラなど様々な説が語られてきた。だがそのような科学的・技術的な起源ではなく、観客の心理的な起源を辿るならば、私たちは映画的な装置をプラトンの「洞窟の比喩」にまで遡って見出すことができる。映画はまったく新しい発明であるというよりも、人間が古くから追い求めてきた普遍的とも言える欲望——すなわち、「現実感」(現実性の印象)を求める欲望——を満足させるための装置の一形態だと考えるべきではないかと、ボードリーは主張する。

実際、

「洞窟の比喩」における舞台装置と映画装置は、配置や構成の類似のみならず、共に特有の現実感をもたらすという効果の面でもよく似ている。洞窟の壁面もしくは映画館のスクリーンに映し出される影は、現実の対象自体が光に照らされた影ではなく、人形と映画フィルムという、それ自体が対象の再現でしかないものの影だ。だが囚人は影を現実だと思い込み、さらにはそのイメージに強く魅惑される。彼らの拘束を解いて自由の身にしてやろうとする者が現れても、囚人たちは洞窟から出ることを拒み、いつまでも影を見続けていようとする始末だ。映画の観客もまた、そのイメージが現実ではないと理解しているにもかかわらず、積極的に映画館に出かけ、座席に自らを固定する。拘束されていなくても、上映が終わるまで席を立とうとはしないだろう。

夢の現実感——知覚として与えられる表象

では、なぜ人は現実感を求めるのか。ボードリーはこの問いに答えるために、「夢」の形成メカニズムに関するフロイトの理論を取り上げる。

夢は、その夢を見る人の意識に特有の現実感を持って現れてくる。フロイトはそれを人の眠りの状態から説明しようとする。曰く、夢は眠っている者の心的活動であり、そこでは母親の身体内にいる状態への退行が生じている。

退行には二つの形態があり、一つは時間的な退行である。生まれたばかりの幼児はまだ自らの身体と外界の境界が未分で、現実と幻覚の区別もつかない(一次ナルシシズム)。それゆえこの時期の幼児は、自らの欲望が現実に実現せずとも、それを幻覚によって充足させることができた。

もう一つの退行は、場所的な退行である。眠りの状態は、意識と前意識(記憶や感情など、普段は意識に上らないが努力をすれば意識化できる領域)、無意識の間を自由に行き来することを可能にする。

夢はこうした二種類の退行が結びつくことによって形成される。すなわち、前意識に属する欲望(思考)は、無意識に属する表象(視覚的なイメージ)に翻訳されて幻覚化し、あたかも現実であるかのように示される。フロイトが言うように、夢は正常な「幻覚性精神病」であり、心的表象が現実の知覚であると思われるような状態なのだ。

またこのときの現実感は、目覚めているときの「現実的なものの感覚」とは区別すべきもので、ある意味では「現実以上のもの」とさえ言えるかもしれない(p.122)。なぜならそれは、自分自身と知覚した表象が一体であるという、原初的な状態に回帰したという欲望を充足させるものだからだ。そしてこれこそが、人が夢や映画に現実感を求める理由なのだ。

映画の現実感——知覚として与えられる表象の知覚

映画を見ることはしばしば夢を見ることになぞらえられるが、実際のところ、映画装置は眠りの最中の心的装置を再現し、夢によく似た状態を構築する機能がある。

動きのあるイメージの投影(映写)、劇場の暗闇、映像に対して受動的な状況、映画を見る主体が動くことを禁じられていることなどによって、映画装置は人為的な退行状態を引き起こす。主体が形成される以前の段階、すなわち自他の境界が未分化で、現実と幻覚の区別がつかないような状態へと観客を引きずり込む。

ここにこそ、映画と夢を近づけると同時に区別するものがある。すなわち、観客が映画に「現実感」を求めるのは、夢と同様に知覚と表象が区別できないような原初状態に回帰したいという欲望の表れなのだが、夢が正常な「幻覚性精神病」であるのに対して、映画は人為的な精神病であり、統御可能なものである。また夢が「知覚として与えられる表象」であるのに対して、映画は——カメラや映写機を通じて主体に「ある現実」の知覚を与えるものだから——「知覚として与えられる表象の知覚」なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?