地方映画史研究のための方法論(4)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

鳥取の自主上映活動と地方映画史

『映画愛の現在』全三部上映会 於PARA神保町

2023年5月20日(土)にPARA神保町で『映画愛の現在』三部作が上映される。常設映画館が三館しかない鳥取で、見たい映画を自分たちの手で上映する活動を続ける自主上映団体・個人を訪ねたドキュメンタリー。鳥取が舞台ではあるが、どの地域に暮らす映画愛好者にも見てもらえる一般性を持った作品になっていると思う。この機会に、ぜひご覧いただきたい。

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

2020年に『映画愛の現在』を完成させた後、自主上映活動を必要とするに至った鳥取の映画館事情についても知りたいという気持ちが強くなり、2021年に、新たなプロジェクトとして「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」を開始した。

新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。4回目となる今回は、ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論を紹介する。

ジェフリー・バッチェン

ジェフリー・バッチェン(Geoffrey Batchen、1956-)はオーストラリア出身の写真史家。現在、ニュージーランドのヴィクトリア大学ウェリントン校の教授。主な著作に『写真のアルケオロジー』(青弓社、2010年、原著初版1997年)、『Each Wild Idea: Writing, Photography, History』(マサチューセッツ工科大学出版局、2001年)、『William Henry Fox Talbot』(Phaidon、2008年)、『Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes’s Camera Lucida』(マサチューセッツ工科大学出版局、2009年)など。主な展覧会企画に「Forget Me Not: Photography and Remembrance」(ファン・ゴッホ美術館(アムステルダム)他、2004年)、「時の宙づり——生と死のあわいで」(IZU PHOTO MUSEUM、2010年)などがある。

ヴァナキュラー写真論

ヴァナキュラー写真

「ヴァナキュラー写真 Vernacular Photography」とは、「主に写真についての専門的知識を受けていない、あるいは独学で技術を学んだ匿名のひとびとによって撮影された、美的機能や記録伝達的機能を脇に置き、撮影技術的にはとくに際立ったことがないとみなされる写真」(前川修『イメージのヴァナキュラー——写真論講義 実例編』東京大学出版会、2020年、pp.137)を指す。「ヴァナキュラー vernacular」という語は「その土地に固有の」「土着の」「自国語の」「日常の話し言葉で書かれた」といった意味で用いられ、芸術分野での最初期の使用例としては、バーナード・ルドフスキーが『建築家なしの建築』(1964)で土着の建築をヴァナキュラー建築と呼称したことが挙げられる。

ミリアム・ブラトゥ・ハンセンのヴァナキュラー・モダニズム論やジェフリー・バッチェンによるヴァナキュラー写真論を通じて日本でも関心が高まり、2010年にはIZU PHOTO MUSEUMでバッチェンが企画する展覧会「時の宙づり——生と死のあわいで」が行われたほか、『SITE ZERO/ZERO SITE』第3号(メディア・デザイン研究所)で「ヴァナキュラー・イメージの人類学」と題した特集も組まれた。バッチェンの著作およびヴァナキュラー写真論については、研究者の前川修や甲斐義明らによって翻訳・紹介が行われている。

スナップ写真

バッチェンはヴァナキュラー写真の一種である「スナップ写真 Snapshot」について論じている(「スナップ写真——美術史と民族誌的転回」甲斐義明 編訳『写真の理論』所収、月曜社、2017年)。スナップ写真とは、安価なカメラを用いて家族の日常を捉えた写真や旅行先の風景写真などを指す。日本では早撮りや盗み撮り的なニュアンスを含むこともあるが、バッチェンの著作ではそのような意味合いは含まれていない。

アメリカでは毎秒550枚のスナップ写真が撮影されているとも言われるほど、人々は日々膨大なスナップ写真を撮り続けてきた。だがその規模感にもかかわらず、スナップ写真は標準的な写真史の中ではほとんど取り上げられることがない。それは、スナップ写真の多くは過度にセンチメンタルで、平凡で、市場価値も持たないので、革新性やオリジナリティを重視する写真史の価値判断には馴染みにくいためである。

バッチェンは、そのような写真史の価値判断そのものに疑問を投げかける。これまで語られてきた写真史は実質的に「芸術写真」の歴史であり、あたかも美術史の一部門であるかのような扱いを受けてきた。だが、スナップ写真を革新性やオリジナリティで評価することは果たして妥当なのか。スナップ写真に限らず、複製技術である写真というメディウムの特質自体が、美術史的な価値判断と必ずしも相性の良いものではないのではないか……。

このように問うバッチェンの議論に深く立ち入る前に、まずは美術史(およびその一部門としての写真史)がいかなるかたちで語られてきたのかを確認しておこう。

フォーマリズム批評とポストモダニズム批評

フォーマリズム批評

美術史における「モダニズム」(近代主義)についての議論は、アメリカの批評家クレメント・グリーンバーグによって主導された。グリーンバーグによれば、モダニズムの本質は自己批判性——従来のあり方をその内部から批判し、刷新していく絶え間ないプロセス——にあり、それゆえ常に実験と革新を繰り返す前衛芸術(アヴァンギャルド芸術)が称揚されることになる。

絵画や彫刻などモダニズム芸術の各領域においては、そのメディウム(媒体)にとって非本質的な要素を削ぎ落としていき、自己純化の果てに残る固有の要素、すなわち「メディウム・スペシフィシティ medium specificity」を突き止めなければならない。グリーンバーグは、作品の主題や物語などの内容的な要素よりも形態や色彩など形式的な要素を重視する「フォーマリズム formalism」の立場から作品分析を行い、1960年に発表した「モダニズムの絵画」(『グリーンバーグ批評選集』所収、勁草書房、2005年)において、絵画の固有性は「平面性 flatness」にあると主張。マネ、セザンヌ、ピカソ、ブラック、そしてアメリカの抽象表現主義へと進むにつれて、次第に「平面性」の追求が深化していくという連続的な歴史観を描き出した。

マネとセザンヌ

モダニズム絵画の原点としてのエドゥアール・マネ(1832-1883)は、奥行きのイリュージョンを生み出していた遠近法や陰影の排除、背景を塗りつぶす大胆な省略によって、支持体の平面性を露呈させた。

ポール・セザンヌ(1839- 1906)もまた、対象の形態の幾何学形への置き換えや筆跡の残る塗りによって平面的な絵画を描き出し、後のキュビズムに影響を与えた。

キュビズム

キュビズムの提唱者の一人ジョルジュ・ブラック(1839- 1906)は、セザンヌのように対象の形態を幾何学化した《レスタックの家》などの作品を発表した後、パブロ・ピカソ(1881-1973)と共同制作を開始。対象の形態を無数の小平面(切り子面)へと分解して描く「分析的キュビズム」の作品群を発表する。《ヴァイオリンと水差しのある静物》(1910)では、画面上部に影付きの釘が描かれており、キュビズム的な平面性と写実的な空間のイリュージョンが画面上に併存している。

アメリカの抽象表現主義

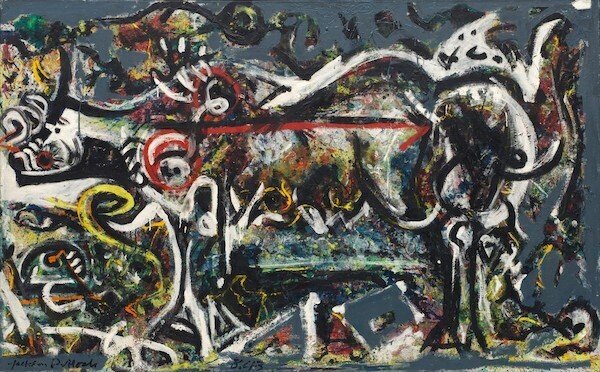

グリーンバーグは、ジャクソン・ポロック(1912-1956)などアメリカの抽象表現主義の作品群を、平面性の追求をさらに押し進め、「純粋な視覚性」に至ろうとする試みであるとして高く評価した。ポロックは画面全体を色彩で均質に覆う「オールオーヴァー」な作風で知られ、グリーンバーグはそれを「非中心的」で「多声的」な絵画と評している。

ポストモダニズム批評

1970年代以降、複数のメディウムを横断的に使用する作品制作が一般化し、芸術表現を単一のメディウム・スペシフィシティに還元できない状況の到来を背景として、それまで強い影響力を持っていたグリーンバーグの言説を批判的に乗り越えようとする試みが現れてくる。

その代表的論者の一人であるロザリンド・クラウス(1940-)は、当初はグリーンバーグを師としてフォーマリズム批評を学んでいたが後に決別し、自ら立ち上げた季刊の美術理論誌『オクトーバー』を拠点として積極的な言論活動を展開した。

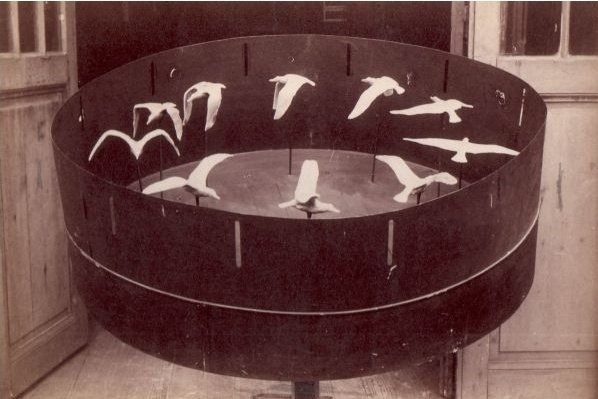

ジョナサン・クレーリーも参加した1988年のシンポジウム「視覚と視覚性」において、クラウスは「見る衝動(インパルス)/見させるパルス」と題した講演を行い、グリーンバーグが提唱したモダニズムの視覚性に揺さぶりをかけるものとして「リズム」「ビート」「パルス」(オンとオフと繰り返す一種のリズム)というキーワードを挙げている(ハル・フォスター編『視覚論』所収、平凡社ライブラリー、2007年、p.81)。

例えばマックス・エルンストの『カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』(1930)の挿絵では、ゾートロープという光学装置が作り出すイリュージョンを——あたかも夢の世界の内部に入り込んだかのように——経験すると同時に、その経験を外側から観察しているという、二重の経験が表現されている。そしてこの二重の経験を結びつけているのが、回転するゾートロープのスリットが生み出す「パルス」である。

マルセル・デュシャンが制作した「ロトレリーフ」もまた、明らかに19世紀の光学装置や蓄音機のターンテーブルとの関連性が窺える。模様の描かれた円盤を回転させると、ビートの運動によって絶えず新たなイメージが生まれてはすぐさま溶解し、別様に変質していく。

マルセル・デュシャン『アネミック・シネマ』(1926)

ロトレリーフを用いて制作した短編映画

クラウスは、残像現象を利用したゾートロープや、エロティックな連想も伴いながら時間と共に変化していくロトレリーフから「視覚的なものの肉体化」(『視覚論』p.93)を読み取ることで、翻って、モダニズム絵画の視覚性が「脱身体化」されたものであったことを明らかにする。

このように、クラウスを初めとするポストモダニズムの批評家たちは、モダニズムの言説では非本質的なものとして排除されてきた要素の再検討・再評価を進める。論者によって対象やアプローチは様々だが、単一の「メディウム・スペシフィシティ」や「純粋な視覚性」といった概念を否定し、メディウムの意味や同一性はあくまで社会的・政治的・イデオロギー的に構築されると考える点では、おおよそ一致していると見て良いだろう。

『写真のアルケオロジー』(1997)

写真史におけるフォーマリズム

バッチェンは『写真のアルケオロジー』(前川修、佐藤守弘、岩城覚久 訳、青弓社、2010年、原著初版1997年)において、写真史にも、美術史と同様にフォーマリズムとポストモダニズムの対立があると論じている。

写真史家たちもまた、自身の研究対象の本質とは何かを言い表そうとしてきた。1937年にボーモント・ニューホールが展覧会カタログとして刊行した『写真の歴史』に見られる二つの特徴、(1)首尾一貫した直線的な歴史記述と(2)ヨーロッパとアメリカの写真家の傑作を中心とした記述は、その後の写真史の模範となり、同書を補うようなかたちで様々な議論が積み重ねられていく。

グリーンバーグ的なフォーマリズムを写真史に本格的に応用してみせたのは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)写真部門のディレクターを務めていたジョン・シャーカフスキー(1925-2007)であった。シャーカフスキーは1966年の展覧会「写真家の眼」において、芸術写真こそがあらゆる写真の本質を具現化しているという考えのもと、写真に固有の性質として「物自体」「細部」「フレーム」「時間」「視点」という5つの概念を挙げた。またシャーカフスキーの後にMoMA写真部門のディレクターを務めたピーター・ガラシ(1951-)も、『写真以前——絵画と写真の発明』(1981年)の中で西洋絵画の伝統上に写真を位置づけることを主張している。

シャーカフスキーやガラシを初めとするフォーマリストの特徴をまとめると、以下のようになるだろう。

本質主義(写真の同一性を確定できる)

自然の不変性の強調

単線的・目的論的な歴史観

芸術と美学への関心

写真史におけるポストモダニズム

一方、ジョン・タッグ(1949-)やアラン・セクーラ(1951-)、ヴィクター・ヴァーギン(1941-)を代表的な論者とするポストモダニズムの写真論は、写真の「本質」を確定することはできないし、単一のメディウム・スペシフィシティに還元することもできないと考える点で共通している。写真の歴史は諸々の技術や実践、制度や言説が絡み合った多様な歴史として捉えなければならないのであり、それぞれの写真の「意味」や「本質」と呼ばれるものも、それが置かれた文脈の上で、社会的・政治的・イデオロギー的に構築された偶発的なものにすぎない。文脈が変われば、そこで語られる写真の「意味」や「本質」もまったく違ったものになるはずだ。

こうしたポストモダニズムの写真論の特徴を、フォーマリズムの特徴と対比してまとめると以下のようになる。

非本質主義(写真に同一性はなく、差異によってしか記述できない)

文化の可変性の強調

多様で偶発的な歴史観

社会的実践と政治学への関心

ポストモダニズムの言説に温存された本質主義

バッチェン自身は、基本的にはポストモダニズムの立場に立ちながらも、フォーマリズムとポストモダニズムの両者が二項対立的な関係を築いていることを批判する。確かにポストモダニズムは本質主義を否定しているように見えるが、「たとえ写真の同一性を確定することはできなくても、文化の可変性は確かな事実としてある」とすることで——言い換えれば、写真と文化を同一視することで——実は本質主義的な身振りを温存しているのではないか。「同一性」対「差異」、「自然」対「文化」といった対立を自明のものと見做し、そのような対立構造自体が間違いである可能性は問わずにいたのではないかと疑問を投げかけるのである。

二項対立構造の脱構築

バッチェンは、両者が共に写真の起源に遡って自らの議論の根拠を探ろうとしたことに注目する。フォーマリズムは写真の起源を西洋の絵画的伝統に見出したのに対し、ポストモダニズムは写真の起源を同時期の社会的・政治的な状況との関連から描き出したという違いはあるが、共に写真の外部にある文脈から写真の起源を裏づけようとしたことは共通している。そこでバッチェンは、ミシェル・フーコーの考古学的方法と、ジャック・デリダが提唱した「脱構築 deconstruction」の方法を導入することで、フォーマリズムとポストモダニズムの二項対立を突き崩そうとする。

具体的には、写真が発明されたと言われる1820年代末から、20年ほど遡った1800年前後に焦点を移動させ、まだ実現していなかった写真的なものを着想するに至った7カ国20名の「原写真家たち proto-photographer」が残した言葉を詳細に分析していく。するとそこには、やはり「同一性」と「差異」、「自然」と「文化」といった二項対立が見出されたが、それはフォーマリズムやポストモダニズムのような二者択一で写真を捉えるのではなく、いつまでも二項の間を揺れ動き続けるような運動が繰り広げられていた。

そのことは、原写真家たちが自身の企てた発明をいかに命名しようとしたかに端的に表れている。例えばニセフォール・ニエプスは、「太陽 hélio」という語と「書記graphie」という語を組み合わせて、自らの発明を「ヘリオグラフィ héliographie」と名づけた。あるいは「写真 photographie」という語も、同様に「光 phos」と「書記graphie」の合成である。どちらの語も、自然(太陽・光)と文化(書記)の一方だけを選ぶことができないまま、言葉の上で強引に両者を結びつけ、共存させてしまっている。

このように、二者択一の決定を先送りにして、単一の起源や同一性に落ち着くことをいつまでも遅延させ続ける差異化の運動を、ジャック・デリダは「差延 differance」という造語で呼び表した。また差延によって二項対立構造を解体し、新たな構造を構築することを「脱構築」と呼ぶ。バッチェンは原写真家たちの言葉に見られる差延の運動を分析することで、フォーマリズムとポストモダニズムが共に前提としていた二項対立構造を脱構築してみせたのだ。

「スナップ写真——美術史と民族誌的転回」(2008)

スナップ写真を語るための「別の方法」の模索

以上を踏まえて、「スナップ写真——美術史と民族誌的転回」の議論に戻ろう。スナップ写真が標準的な写真史の中でほとんど取り上げられなかった理由は、最早明らかである。スナップ写真は、本質主義的で芸術的な前衛芸術を評価するフォーマリズムの側からは低俗で陳腐な表現(キッチュ)として切り捨てられ、他方、ポストモダニズムの側からも、社会的・政治的な視点や制度への批判性のない大衆芸術として、低く見積もられる。両者が共有している価値判断に従う限り、スナップ写真を正当に評価し、写真史に位置づけることは難しいだろう。

別の言い方をするなら、スナップ写真は、従来の写真史が自明としてきた価値判断の根拠を揺るがす脅威となり得る。バッチェンは従来の写真史上にスナップ写真を位置づけて満足するのではなく、むしろスナップ写真を語るための「別の方法」の検討を通じて、標準的な写真史が前提としてきた歴史記述の方法を批判しようとする。少数の写真家による芸術作品だけを対象として写真を語るのではなく、スナップ写真のように凡庸だが世の大多数を占める一般的な写真の形式を語ることが必要だと訴えるのである。

ビジュアル・カルチャー(視覚文化論)

そこでバッチェンが注目するのが、1980年代に知的な年齢に達した若い世代による学際的な写真研究である。北アメリカで「ビジュアル・カルチャー visual culture」(視覚文化論)と呼ばれるようになったそれらの動向は、写真がヴァナキュラーな実践かつグローバルな経験であることを当然の前提として捉える。そして美術史やカルチュラル・スタディーズの要素を、哲学、女性学、文化人類学、アメリカ研究、社会学などの学問分野と結びつけながら、領域横断的な研究を進めてきた。

民族誌的転回?——ポストモダニズム批評家からの批判

ビジュアル・カルチャーの台頭については、ポストモダニズムの批評家から危惧する声もあった。例えばハル・フォスターは「美術館のないアーカイヴ」(『オクトーバー』77号、1996年)において、ビジュアル・カルチャーは自文化の歴史に対する「垂直的」な関心から、現代の異文化に対する「水平的」な関心に移行する「民族誌的転回」を遂げていると指摘すると共に、それを同時期に隆盛しつつあったインターネット・カルチャーと結びつける。歴史を顧みることなく軽薄に他の学問分野や異文化を渡り歩くことで、イメージを「脱身体化(ディスエンボディード)」し、すべてを等価なものに変えてしまうのではないかと指摘するのだ。

この批判に対して、バッチェンはいくつかの論点から反論を行っている。そもそも異文化に対する文化人類学的な関心は突如として現れてきたものではなく、これまでから美術史を駆り立ててきた論理の一つであった。また、たとえ近年になってアフリカやアジア、ラテンアメリカの写真実践への関心が高まったのが事実であるとしても、それはイメージの脱身体化をもたらすどころか、むしろイメージの物質性や文化間の差異に関する感受性を高めることになるのではないか。

さらにバッチェンは返す刀で、フォスターらが刊行した『ART SINCE 1900——図鑑 1900年以後の芸術』(東京書籍、2019年)に見られる看過し難い西洋中心主義を批判する。フォスターによるビジュアル・カルチャーへの危惧は端的に言って杞憂であり、その批判は実のところ、従来の美術史が危機に晒されていることへの恐れから来ているのではないかとバッチェンは問い返すのである。

芸術としてのスナップ写真

バッチェンはスナップ写真というジャンルを写真史に組み込む試みの先行事例として、スナップ写真を扱った展覧会とそのカタログを取り上げて、それぞれの特徴と問題点を指摘している。

例えば1998年にサンフランシスコ近代美術館から発行された『スナップ写真——日常生活の写真 1888年から現在まで』では、各頁に一枚ずつの写真が、それが撮られた元々の文脈から切り離され、いかにもこれは貴重な芸術作品であるといった体裁で掲載されている。

(サンフランシスコ近代美術館、1998)

2000年にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された展覧会『その他の写真』のカタログには、まるでマン・レイやアレクサンドル・ロトチェンコのような前衛芸術家が撮りそうな写真が掲載されており、平凡な民衆の中にも前衛の才能を持つ者が存在することを証明しようとしているかのようだ。別の言い方をすれば、これはアウトサイダーアートとしてのスナップ写真である。

2006年にフランスで出版された『見出された写真』や、2007年にワシントン・ナショナル・ギャラリーが出版した展覧会カタログ『アメリカのスナップ写真のアート』でも同じことが繰り返され、写真研究が美術史の影響下にあることがはっきりと窺える。

展覧会および書籍のタイトルが自ら正直に示しているように、そこで紹介されているのは「アート」としての写真である。膨大なスナップ写真の中から、美術教育を受けた批評家やキュレーター、コレクターによって「見出された」少数の目を惹く写真、非凡で珍しいスナップ写真が取り上げられる。そこには、スナップ写真の重要な特徴であるはずの退屈さや遍在性が欠けている。文章ではスナップ写真一般についての社会史を語りながら、図録では例外的な写真を選ぶという矛盾が生じている。

スナップ写真の二面性——それ無しでは生きてゆけない退屈な写真

スナップ写真を「芸術」として扱うのではなく、標準的で平凡なスナップ写真の歴史を扱おうとした例としては、ゲッティー美術館が2004年に開催した展覧会『心を揺さぶる——アメリカのアルバム』が挙げられる。匿名の写真家によって撮られたそれらの写真は、ありふれていて、あまり目を惹かない。

まさに求めていた退屈で遍在的な写真群であるように見えるが、バッチェンはそれぞれの写真が撮影された文脈に対して注意が払われていないことを問題視する。企画者側は、スナップ写真が個人的な記念品であることを超えて様々な解釈に開かれることを肯定しているが、引き換えにスナップ写真の重要な特徴が見落とされ、生気を欠いた、他人の人生の残余のようなものになってしまっている。

では、『心を揺さぶる』が見落としているスナップ写真の重要な特徴とはどのようなものか。それは、一方でありふれた退屈なイメージが、同時に強く感情を掻き立てるイメージにもなるという二面性だ。すなわち、スナップ写真とは「それ無しでは生きてゆけない退屈な写真」(p.167)であり、「私にとっての退屈な写真が、あなたにとっての感動的な写真」(p.167)であるという、矛盾の力学が働いているのである。

個人と集団のアイデンティティの和解

バッチェンはフランク・マレスカ・コレクションの500枚のスナップ写真から3枚を取り上げて、スナップ写真の二面性をより具体的に記述しようとする。なお、このコレクションを紹介する展覧会のカタログ『Now Is Then: Snapshots from the Maresca Collection』(ニューアーク美術館、2008)にはバッチェンも寄稿しており、「スナップ写真——美術史と民族誌的転回」はその論考を別の論考と組み合わせて改稿したものである。

撮影者不明《無題[立っているカップル]》1940-1949年頃

撮影者不明《無題[女性と自由の女神]》1920-1925年頃

フランク・マレスカ・コレクション、ニューアーク美術館

たとえそこに写る人物のことをまったく知らなくても、その写真が撮られるまでの経緯は想像することができる。例えば戸口に立つ少女は、親(もしくは写真家)に写真に写るのにふさわしいポーズや身振りをとるように指導されたのだろうし、その親も、自身の親かカメラ会社の広告からそのようなポーズや身振りを学んだに違いない。

意識的であれ無意識的であれ、そこには「中流階級の生活の外見と期待に順応したいという欲望」(p.168)が反映されている。彼らは写真に撮られることによって、自分自身を見せることを望んでいるのと同時に、自分を他の皆と同じように見せることも望んでいる。スナップ写真とは、個人と集団のアイデンティティを両立させる「順応主義的な個人主義への頌歌」(p.169)である。

写真の「生産者」の研究から「所有者」の研究へ

だが上記のような社会的な説明だけでは、私たちが所有するスナップ写真が——作品としての質とは無関係に——強い感動をもたらすのはなぜかという問いを解き明かすことはできない。

そこでバッチェンは、写真の「生産者」(芸術家・作者)の研究から「所有者」(鑑賞者)の研究への移行、「芸術家と被写体の関係」についての考察から「鑑賞者と被写体の関係」についての考察への移行が必要であると訴える。IZU PHOTO MUSEUMで開催した展覧会「時の宙づり——生と死のあわいで」(2010)などでバッチェンが展開するヴァナキュラー写真論は、まさにこうした「写真の所有者の研究」の実践であると言えよう。

では、所有者の側からスナップ写真(およびアマチュアによる写真全般)を捉え返してみると、どのような論点が挙げられるだろうか。

写真の状態:写真は複製技術であるが、所有者にとっては、一つの写真が代替不可能な唯一のイメージだということがしばしばある。物としての写真は、長い年月を経るうちに汚れが付いたり、破損したり、日焼けしたりする。

写真に触れる:そうした写真の変形は、それがただ鑑賞されるだけでなく、触れられたり、撫でられたり、日常的に持ち歩かれたりすることもあることを思い出される。文字が書かれたり、折り畳まれたりしたものもある。

物語の伝達:大切なスナップ写真は特別なアルバムに収められ、多くの場合、その制作者と家族や友人たちの伝記的物語の伝達手段となる。物語はおおよそ時系列で進行し、理想化された生を提示する。緊張や不幸の瞬間がアルバムに収められることは滅多にない。

会話の誘発:スナップ写真が沈黙の中で鑑賞されることは稀である。それらの写真は、被写体である当人たちの会話を誘発する。写っている人物の名前が呼ばれたり、からかわれたり、そこに写っている出来事の意味を再解釈したり異議が唱えられたりする。

指標的な痕跡:スナップ写真は「それは-かつて-あった」(ロラン・バルト)ことを示す指標的(インデキシカル)な痕跡である。写真に写る人物が死んでしまった後でも、写真は生き延び、その人がかつて確かにそこに居たことを確証する役割を果たす。

儀式的機能:ピエール・ブルデューは、家族写真を撮ることやアルバムを作成することは、家庭内の結束を高める一種の儀式であると指摘している(『写真論——その社会的効用』法政大学出版局、1990 年、p.24)。スナップ写真は普段は滅多に顧みられないが、災害時には真っ先に救い出される対象でもある。すなわち、それらは見られる必要はないが、持っている必要のある写真である。

分析上の揺れ動きを記述する——ロラン・バルト『明るい部屋』

複数の項の間を揺れ動き続けること

バッチェンはフォーマリズムとポストモダニズム双方の写真論や写真史を厳しく批判したが、彼自身のスナップ写真の分析を具体的に見てみれば、先行する写真論の方法をすべて否定し、まったく新しい別の方法に取り替えているわけではないことに気づく。例えば「指標的な痕跡」はフォーマリズム批評、家族写真が果たす「儀式的機能」はポストモダニズム批評で繰り返し議論されてきたことである。

バッチェンが先行する写真論や写真史に感じた問題点は、あくまで二者択一の思考や本質主義であり、個々の議論すべてが無意味なわけではない。フォーマリズムやポストモダニズムの言説も参照し、貪欲に取り入れながら、常に複数の項の間を「揺れ動き続ける」ことがバッチェンによる分析の基本方針であり、またそのような無限の反転運動こそが、写真を見る体験の本質であると考えるのである。

ロラン・バルト『明るい部屋——写真についての覚書』(1980)

バッチェンは、このような分析方法の先駆けであり、またビジュアル・カルチャー研究を行う者にとって「多くの点で模範的なテクスト」(p.173)として、ロラン・バルトの『明るい部屋——写真についての覚書』(みすず書房、1985年、新装版1997年、原著初版1980年)を挙げている。

同書はバルトの交通事故死後に発表された写真論の古典的著作として知られるが、そこで語られている内容は決して明快ではない。常識的な論述や理論的な分析が展開されるのではなく、バルト自身の亡き母への想いを綴るなど、私的かつ文学的に写真を語ることが試みられている。

平凡な写真への着目——写真を見るとはいかなる経験か

同書においてバルトは、写真の存在論——すなわち写真とは何か、いかなる本質的な特徴によってそれが他の絵画や映画など諸画像から区別されるのか——を問う。さしあたり、写真を語る上では、

技術的観点(写真の仕組み、構図や撮影の技術)

美学的観点(写真という芸術の成立条件、前提は何か)

歴史的観点(写真史=写真技術の発展とその利活用の変遷)

社会的視点(写真が担う社会的役割)

という4つの論点があることが示されるが、バルトはそのいずれにも組みさないと宣言する。写真家や芸術家の作品を論じたり、写真の社会的な役割や機能を問うのではなく、「私に対して、写真はいかなるものとして現れてくるのか?」、つまりは一個人の立場から、写真を見るとはいかなる体験であるのかを検討することを通じて、写真の本質を探り当てようとする。バッチェンが『明るい部屋』に注目するのは、第一に、バルトが従来の美術史や写真史に寄りかからず「名作よりはむしろ平凡な写真」(「スナップ写真」p.173)を論じようとしているからである。

写真的な経験——ポジとネガの反転運動

またバッチェンは、『明るい部屋』という書物を読むこと自体が「写真的な経験」(p.173)であるという。対立する二項の間を、どちらにも帰着させることのないまま揺れ動き、ポジとネガの反転運動を無限に繰り返すような思考によって、バルトは写真を見る経験をより深く掘り下げていく。そこにバッチェンは、自らが行うべき写真分析の模範的なモデルを見て取る。

別の様式の歴史記述のために有効かもしれないモデルとして『明るい部屋』を用いながら私が提案したのは、同様の分析上の揺れ動きを、そこに見出される一枚に採用するということである。この世界で我々が出会うスナップ写真文化のあらゆる落とし子と、我々自身の貴重な写真の聖遺物箱、決まり文句(クリシェ)と崇高さ、同一性と差異、真理とフィクション、公と私、無限と零、それぞれのあいだの往復運動を、そのどちらか片方に名誉を甘受させることなく、採用すること。なぜなら、スナップ写真のための真の写真史を適切に企てることができるのはこの場所、すなわち、この種の揺れ動きの不安定な間隔化の内部にある、この場所以外にはありえないのだから。

ストゥディウム/プンクトゥム

二項間を揺れ動くバルトの思考を、具体的にいくつか確認しておこう。

バルトは『明るい部屋』の第1章で、写真には「惹きつけられる写真」と「惹きつけられない写真」があると述べ、さらに前者は「ストゥディウムだけの写真」と「ストゥディウムとプンクトゥムが並存する写真」とに分類できるという。

ストゥディウムとは「一般的な関心」を意味する。かつてバルトが「明白な(自明な)意味」と呼んだものの言い換えであり、文化的・社会的なコード(送り手と受け手の間で共有されている規則)に基づいて意図的に伝達される写真の受容である。

プンクトゥムとは「私を突き刺すもの」であり、かつて「鈍い意味」「第三の意味」と呼んだものの言い換えである。意図せざる、コード化されない細部によって、一般的な概念や価値体系が揺さぶられるような経験を意味する。

バルトは写真の記号としての側面(スティディウム)を踏まえつつも、そうした明白な意味から逸脱していくプンクトゥムの経験を掘り下げるべく、さらに主観的な探求を徹底していく。

それはかつてあった/それはやがてそうなるだろう

『明るい部屋』の第二章において、バルトは1977年に亡くなった母の写真を逆順の時系列で遡っていく。やがて5歳の母が記録された温室庭園の写真に辿り着き、そこでバルトは写真の本質を「それは=かつて=あった」と要約する。すなわち、その被写体が現実に存在したという事実を私に強制するのが写真の持つ力である。またそれは、単に「事実である」と信じさせる(錯覚させる)だけではない。被写体から発せられた光がカメラを通り、フィルムに露光し、印画紙に現像するという光の接触によって、写真は過去の存在を直接私に経験させるのだ。

さらに写真は、「それはかつてあった」という過去と同時に、「それは[やがて]そうなるだろう」という未来を同時に突きつける。写真は時間を停止させることで死の可能性を否定しようとするが、絶対的な過去を示すことによって、誰にもいつか必ず訪れるであろう未来の死を告げてもいる。バルトが言うように、「被写体が死んでいなくても、写真はすべてそうした破局を示すものなのである」(ロラン・バルト『明るい部屋——写真についての覚書』みすず書房、1985年、p.119)。

生と死の宙づり

バッチェンは、以上のようなバルトの議論を参照しつつ、1890年頃に撮影された一枚の写真を論じている。これは、(ジェフリー・バッチェン「生と死」甲斐義明 訳、『時の宙づり——生・写真・死』所収、IZU PHOTO MUSEUM、2010年)。

1890年頃、『時の宙吊り』p.29

この写真では、白いドレスを着た女性がこちらを見つめながら傍の布を持ち上げ、木製スタンドに置かれた肖像写真の額を提示している。肖像写真に映る女性と白いドレスの女性の関係は定かではないが、おそらく姉妹か母子ではないかと思われる。この肖像写真は、そこに写る女性がすでに亡くなっていることを証明しているが、同時にその写真は——彼女の生前に撮られたという意味で——死の究極性を否定してもいる。

白いドレスの女性は、自分の肖像撮影の機会をもう1人の女性も未だ生き続けているように我々に再=呈示(re-present)するために用いている。記憶と天国——今はそこにいるのだと我々は教えられる——の中で彼女は生き続けている。

写真は、被写体を生きていると同時に死んでいるもの、あるいは生と死のどちらでもないものとして提示する。写真だけが、そのような「時の宙づり」を可能にするのだとバッチェンは述べている。

すべての写真(無限)/不在の写真(零)

バッチェンはまた、『明るい部屋』においてバルトが母の写真について語りながら、決してその写真自体を図版として提示しようとしないことに注目する。

読者は自分自身が愛する人のスナップ写真の体験を頼りにして、その記憶をバルトが語る不在の写真に投影するだろう。結果的に読者は、過去に撮影されたすべてのスナップ写真(無限)と、不在の母の写真(零)が休みなく置き換えられていく運動の渦に巻き込まれる。バッチェンによれば、バルトは「スナップ写真全体の歴史をその中に注ぎ込むことができるようなテクスト空間」(p.174)を提供することによって、特定の写真の歴史(フォトグラフスの歴史)ではなく、写真を撮る行為一般についての歴史(フォトグラフィーについての歴史)を描こうとしているのである。

地方映画史研究への応用に向けて

ヴァナキュラー映画論の可能性

バッチェンが主に論じているのは「写真」固有の特性やその歴史についてであり、そのままのかたちでは地方映画史研究に導入することは難しいかもしれない。だが、写真の「生産者」の研究から「所有者」の研究への移行、すなわち特権的な芸術家・写真家の作品によって記述される歴史ではなく、スナップ写真のように平凡でありふれた写真が人々にいかに受容されるかを論じるバッチェンの議論は、地方映画史を書く上でも重要な手がかりになるはずである。言うなれば「ヴァナキュラー映画論」の可能性を追求することには、じゅうぶんな価値や意義があるはずだ。

地方映画史もまた、作品中心の歴史記述や、製作会社や監督など「生産者」を中心とした歴史記述の中では、どうしても脇役に追いやられざるを得ない。だが映画の「観客」についての歴史を描こうとするならば、良くも悪くも特権的で例外的な映画体験が享受できる大都市圏の観客よりも、地方の観客について論じたほうが、より一般的・標準的な映画体験を記述することができるのではないか。

固有性と一般性の間を揺れ動き続ける

またバッチェンがロラン・バルトを参照して作り上げた写真の分析方法も、地方における映画経験を記述するために有用であるように思われる。

一方には、独自の試みを続ける映画館やキーパーソンとなる人物などが作り出す、その地方に固有な映画体験がある。それを東京中心的な映画史へのカウンターとして提示することが、従来の地方映画史における定番の記述であった。例えば神戸や大阪、京都、沖縄などの地域は、そうした記述に馴染みやすいだろう。

だが他方には、近所の映画館では見たい映画が見られず、どうしても鑑賞したければ他県まで出向かなければならないような、不便で貧しい——だが東京や大阪などの大都市圏を除けばそれが「普通」であるような——映画体験もある。先にも触れたように、地方映画史の可能性は、固有性の追求よりもむしろこのような一般的・標準的な映画体験の記述にあるのではないか。映画館数が少なく、特筆すべき歴史的エピソードも持たない地方だからこそ、他のどの地域にでも置換可能な、ありふれた映画体験を浮かび上がらせることができるかもしれない。

そしてバッチェンの教えに従うならば、私たちはこうした固有性と一般性のどちらか一方を選ぶのではなく、いつまでも両者の間を揺れ動き続けるような思考を以て、ヴァナキュラーな体験を記述しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?