地方映画史研究のための方法論(19)初期映画研究①——チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。これまでの記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ

(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論

チャールズ・マッサー

チャールズ・マッサー(1951-)

チャールズ・マッサー(Charles Musser)は、1951年生まれの映画史研究者。イェール大学の教授として、映画学・演劇学・アメリカ研究を教えている他、『アメリカの陶芸家』(1977)、『ニッケルオデオン以前——エドウィン・S・ポーターの映画』(1982)などドキュメンタリー映画の制作にも携わっている。

映画史研究者としては、1990年に「アメリカ映画史叢書」シリーズの第1巻として大著『映画の登場——1907年までのアメリカのスクリーン The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907』を刊行。それ以外の単著に、エジソン映画を網羅的に精査した労作『エジソン映画1890-1900——注解付フィルモグラフィー Edison Motion Pictures, 1890-1900 An Annotated Filmography』(1997)、『ニッケルオデオン以前——エドウィン・S・ポーターとエジソン製造会社 Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company』(1991)、共著に『高級映画——ライマン・H・ハウと巡回興行の忘れられた時代1880-1920 High Class Moving Pictures: Lyman H.Howe and the Forgotten Era of Traveling Exhibition 1880-1920』(1991)、『オスカー・ミショーとその仲間たち——アフリカ系アメリカ人の映画製作とサイレント時代の人種映画 Oscar Micheaux His Circle: African-American Cinematography and Race Cinema of the Silent Era』(2001)などがあるが、いずれも未邦訳。映画史とアメリカ文化史が交差する領域で数多くの論文・評論を著している。

『エジソンと映画の時代』(1995)

日本語で手に取りやすい著作としては、2015年に森話社から『エジソンと映画の時代』が刊行されている(岩本憲児 編・監訳、仁井田千絵・藤田純一 訳)。これは一般読者向けの啓蒙的な解説書『トーマス・A・エジソンと彼のキネトグラフによる動く写真 Thomas A. Edison and His Kinetographic Motion Pictures』(1995)を第1章に据え、そこに、異なる時期に書かれたマッサーの論文4本を加えるかたちで構成された日本オリジナルの書籍である。本稿のマッサーに関するバイオグラフィーも、岩本憲児による同書の編・訳者あとがきを参照した。

スクリーン・プラクティス

スクリーン・プラクティス(Screen Practice)

チャールズ・マッサーは「スクリーン・プラクティスの歴史に向けて Toward A History of Screen Practice」(『Quarterly Review of Cinema Studies』9巻1号、1984年)と題した論考において、「映画の発明」や「映画の誕生」といった見方を前提とする——特定の個人(例えばエジソンやリュミエール兄弟)による技術的な「発明」を映画の起源・始まりと位置づけ、その点を境にして映画以前と映画以後を判然と区別する——慣習的な映画史の記述方法と、それを裏づける歴史モデルに疑問を呈する。その上で、マッサーは「スクリーン・プラクティス Screen Practice」(スクリーンの実践/慣習)という概念を提唱し、映画をより大きな文脈の中に位置づけ直すことを提案している。

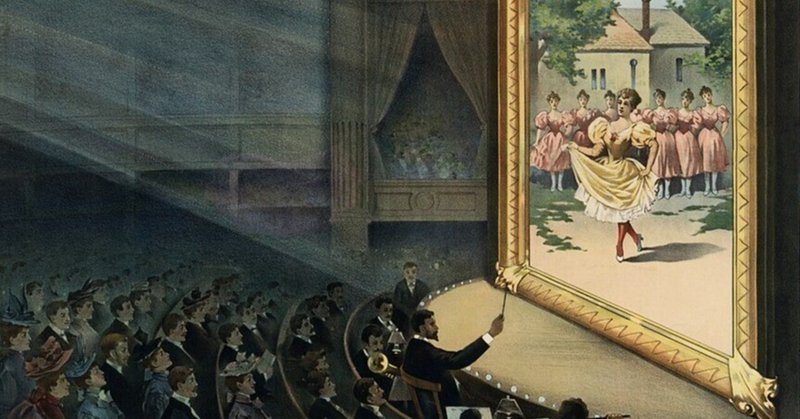

曰く、スクリーン・プラクティスの歴史は、17世紀半ばの幻灯機=マジックランタン(magic lantern)の発達にまで遡ることができる。マジック・ランタンとは、「ショーマン(見世物師)が声や音楽、音響効果を添えつつスクリーン上に映像を表示すること」であり、スクリーン・プラクティスの歴史は、そのような「伝統の継続と変革」として記述される(『Quarterly Review of Cinema Studies』p.59)。この歴史モデルのもとでは、映画(動く映像=モーション・ピクチャーを映写する装置)の発明は——1850年頃に写真を投影するようになったことや、1920 年代後半に映像と音声の同期が為されたことと並んで——スクリーン・プラクティスを変革した技術革新の一つに過ぎないということになろう。

段階的(離散的・連続的)な従来の歴史モデル

続いてマッサーは、スクリーン・プラクティスの歴史モデルと従来の一般的な歴史モデルとを比較することで、その特徴を明らかにしようとする。

さしあたり、後者の歴史モデル——すなわち、映画以前/以後を分ける歴史モデル——のほとんどは、映画を巡る現象を三つの異なるレベルに分離し、これらを——しばしば生物学的な比喩を用いながら——段階的(離散的・連続的)に発展していくモデルとして記述することに特徴がある。

第一段階では、映画以前から以後への移行が「技術的要素」のレベルからまとめられ、映画という装置の「発明」の歴史が語られる。これはブルジョアの歴史であり、映画を可能にする様々な発明とその特許権に関する問題が主な記述の対象となる。

第 2 段階では、映画以後の歴史が「表現戦略のレパートリー」のレベルからまとめられる。すなわち、クロースアップやクロスカッティングなど、映画監督やその他のスタッフたちが作品制作を行うための基本的な表現技法や手法が中心的に語られることになる。

第 3 段階では、第一段階と第二段階を踏まえて、ようやく「芸術的・文化的な記号」としての映画が論じられる。

以上のような歴史モデルは、三つのレベルを離散的・連続的なものとして扱っている。技術の発明が表現を可能にし、表現の発明が芸術・文化を生み出したのだという、一種の「技術決定論」的な思考によって描かれた歴史である。

同時的・弁証法的な新しい歴史モデル

これとは対照的に、スクリーン・プラクティスの歴史では、実践(practice)や練習(praxis)の側面に注目する。実践には常に、①技術的要素、②表現戦略のレパートリー、③芸術的・文化的機能のすべてが内包されており、それらが相互に関連し合いながら、絶え間なく変化していくものと想定されている。このように、三つの異なるレベルを同時的・弁証法的に捉える歴史モデルには、東京の盛り場を「出来事」として論じた吉見俊哉の「上演論的アプローチ」とも共通する問題意識が見て取れるだろう。

マッサーは、スクリーン・プラクティスという概念を導入することによって、上述した三つのレベルの中でも特に②表現戦略のレパートリーに関する歴史モデルを洗練させることができると述べている。ただしそれは、Nature(自然/生まれ)よりもNurture(規範/育ち)を重視し、映画をいかなる表現も可能なタブラ・ラサ——何も刻まれていない白紙状態の石板——として扱えば良いということではない。あくまで①技術的要素や②芸術的・文化的機能との相互的な関連性を考慮しながら、考察を進める必要があるだろう。

ここでマッサーが注目するのは、演劇や寄席、写真や漫画など他の表現形式と映画とのつながりである。例えば従来の言説では、映画は演劇の伝統を取り入れることで、映画独自の可能性を突き詰めるのを避けてしまったというような批判・批評がしばしば語られてきた。だがスクリーン・プラクティスという見方からすれば、複数の表現形式間の借用や影響関係は映画が生まれる以前からすでに行われていたのであり、「真の映画」や「本来の映画」を想定すること自体、大して意味を成さない。映画は、様々な借り物による混乱の中で自らのあるべき「真の姿」を見つけ出そう・取り戻そうとしてきたのではなく、繰り返しダイナミックな変革を重ねてきたスクリーンの実践(スクリーン・プラクティス)の長い伝統の一部であり、常に変化する文化システムの中で、次第に中心的になってきたものに付けられた呼称である。

技術的な変革期には、混乱と共に新たな表現の可能性が生まれたり、新たな人材の流入も起こるなど、様々な文化形態の相互関係が活発になり、スクリーン・プラクティスは流動的な時期に入る。他方、スクリーン・プラクティスが比較的安定している時期にも、複数の文化形態の相互関係は続いているのだが、これらのつながりの性質は劇的に変化しないため、そのような状態が当たり前のものとして受け取られ、強いて語られるような機会が乏しかったのだ。

興行者・映画館主・上映者の役割

以上のように、スクリーン・プラクティスの歴史モデルは、孤立した文化的対象 (映画、マジック・ランタン、演劇など) よりも、それぞれの対象を横断した実践のありよう (制作方法や表現方法) に重点を置く。そこでマッサーが特に重視するのが、従来の映画史においてはほとんど顧みられることのなかった多様な役割を持つ興行者・映画館主・上映者(exhibitors)の役割である。

現在、映画に音楽や音響を付けたり、字幕やナレーションを付ける作業は、ポストプロダクションと呼ばれる工程で、映画監督の指揮のもと、作品制作に携わる数多くのスタッフたちの手で行われている。だが1890 年代には、それらの作業は劇場主や映画館主、あるいは映写室の映写スタッフや音楽家、音響効果の専門家、解説者(活動弁士)などによって実行されていた。

またその取り組みは、映画の誕生後に一から手探りで作り上げられたわけではない。先述したように、17世紀半ばのマジック・ランタンの時代から、ショーマン(見世物師)が声や音楽、音響効果を添えながらスクリーン上に映像を投影することが行われてきた。このように、興行者・映画館主・上映者の創造的な役割を明らかにすることで、映画の誕生以前の 200 年間に培われた、スクリーン・プラクティスの継続性を確認することができるのである。

興行者の映画から映画製作者の映画へ

『映画の始まり——トーマス・A・エジソンとキネトグラフによる動く写真』(1995)

ここからは、上述したスクリーン・プラクティスの観点を踏まえながら、興行者が創造的な役割を担った時代から、次第に映画製作者による編集の管理が行われるようになっていくまでの過程を辿ってみたい。

『エジソンと映画の時代』所収の論文「映画の始まり——トーマス・A・エジソンとキネトグラフによる動く写真」では、トーマス・A・エジソンと彼の映画事業に関わった人びとの活動を詳細に辿ることを通じて、アメリカの初期映画成立の歴史が記述される。

エジソンは、一方では偉大な発明王として賞賛を集め、理想化・神話化されてきたが、他方では、特許権を巡る裁判を繰り広げた欲張りで嘘つきな暴君であると批判や誹謗中傷に晒されてきた人物でもある。そうした両極端な評価を是正し、バランスをとることが、この論文の役割であるとマッサーは言う。そして、エジソンの(A)キネトスコープなど様々な装置を開発した発明家・実業家としての側面、(B)映画撮影の専用スタジオを設け、実際に作品を撮ることや、その表現様式の選択に携わった映画製作者としての側面、(C)観客を集めて作品の上映を行う興行者としての側面を——(D)同時代の文化や他のメディアとの関係性も考慮しながら——それらを従来の映画史のように段階的(離散的・連続的)な発展過程として扱うのではなく、同時的・弁証法的に記述することを目指すのである。(以下、A〜Dの記載は筆者が付記したもの。)

映画の発明——1888-1893

(A)1888年から1891年頃にかけて、エジソンはマイブリッジやマレーの発明からの影響も受けながら、自身が開発したフォノグラフ(蓄音機)を応用・改良するかたちで動映像の記録装置「キネトグラフ Kinetograph」とそれを鑑賞するするための装置「キネトスコープ Kinetoscope」を開発。同時に特許保護の申請も怠らなかった。

(B)(D)1893年には映画撮影専用スタジオ「ブラックマリア」が建設され、エジソン研究所の主任研究者の一人であるウィリアム・ケネディ・ローリー・ディクスンとウィリアム・ハイスがそこで最初の商業映画『鍛冶屋の場面 Blacksmith Scene』(1893)を撮影した。同作は、エジソン研究所の従業員が鉄をハンマーで打ったり、ビール瓶を回し飲みする姿が記録され、古き良きアメリカの仕事風景をノスタルジックに映し出した作品であった。

『鍛冶屋の場面 Blacksmith Scene』(1893)

(C)『鍛冶屋の場面』は、同年5月9日にブルックリン芸術科学協会の会合で、キネトスコープの公式発表に併せて上映された。実演者が図解付きで装置の解説を行い、まだ実用段階には至っていないデモンストレーションである旨を説明した後、400人を超える観客が列を作り、順番に装置を覗き込んでいく。全員が見終わるまでには数時間がかかり、また映し出される画像も不鮮明でぼんやりしたものだっただろう。

ブラック・マリアと初期の映画製作——1894-1896

(A)1894年4月、エジソンは映画活動の経理帳簿をエジソン研究所から営利企業であるエジソン製造会社に移し、映画を実験段階から本格的な企業活動・商業活動へ移行させようとした。

(C)エジソン社総の総支配人に雇われたウィリアム・ギルモアが、最初のキネトスコープ25台を事業提携者や企業連合に販売し、ニューヨークやシカゴ、サンフランシスコに「キネトスコープ・パーラー」がオープンした。観客は1本の短いフィルムで5セント、多くの場合は5本まとめて25セントを支払い、キネトスコープを覗き込んだという。

(B)(D)キネトスコープが観客に飽きられないようにするためには、異なる内容の映画を揃え、また次の来店時までに新たな映画に取り替えておく必要があった。エジソンは有名なオペラ歌手や俳優の演技を撮影すると語ったが、実際には男性向け大衆娯楽の典型例のような作品が多く撮影された。例えば、怪力男ユージン・サンドウが映画デビューを果たした『サンドウ sandow』(1894)、初めて女性がカメラの前でダンスを踊った『カルメンシータ Carmencita』(1890)、当時人気のダンサー、アナベル・ウィットフォードが出演した『胡蝶の舞 Butterfly Dance』(1894)、日本でキネトスコープが公開された際に使用された『京都祇園新地芸妓三人晒布舞ノ図 Imperial Japanese Dance』(1894)などである。

『サンドウ sandow』(1894)

『カルメンシータ Carmencita』(1890)

『胡蝶の舞 Butterfly Dance』(1894)

『京都祇園新地芸妓三人晒布舞ノ図 Imperial Japanese Dance』(1894)

キネトスコープによってエジソン社は大きな利益を得たが、1895年の初め頃になるとキネトスコープとフィルムの需要が減少し、ビジネスは厳しくなり始めた。加えて、W・K・L・ディクスンが総支配人のギルモアと対立し、1895年4月にエジソン社を退社。アメリカン・ミュートスコープ社の設立に関わり、エジソン社の強力なライバルとなる。新たなフィルムの制作も途絶え、苦境に陥ったエジソンは、何かしらの立て直し策を講じる必要に迫られる。

映画の映写——1896-1897

(A)そんなエジソンの映画事業を蘇らせたのは、映画を「映写」する装置の導入であった。1895年、エジソン社の販売代理店キネトスコープ社のノーマン・ラフとフランク・ガモンは、発明家のトーマス・アーマットとチャールズ・フランシス・ジェンキンスが「ファントスコープ Phantoscope」という映写装置を開発していることを知り、その権利をアーマットから買い取って「ヴァイタスコープ Vitascope」と改名。エジソン社に映写機の製造とフィルムの供給を手配する。さらに、部外者の発明を導入することが投資家たちの不信につながることを懸念し、「エジソンのヴァイタスコープ」として売り出す宣伝計画を立案する。それが功を奏し、キネトスコープ社とエジソン社は一致団結してヴァイタスコープの成功に向けて歩み出すことができた。

だがちょうどその頃、1895年にヨーロッパでリュミエール兄弟が映画の映写装置「シネマトグラフ cinématographe」を上映したとのニュースが入る。ラフとガモンは、何としてもアメリカでの公開はヴァイタスコープが先行しなければならないと危機感を抱き、映写機を売り出す計画を早めると共に、社内での試写や記者を招いての試写を実施。そこでもエジソンは「第一発明者」の役割を喜んで引き受けた。

(C)そして1896年4月23日、ヴァイタスコープはニューヨーク・ブロードウェイのコスター&バイアル・ミュージック・ホールで初演を迎える。

(B)そこで上映された6作品のうち、4本はキネトスコープ時代からの使い回しで、新作『モンロー主義』は政治風刺画の舞台化したものだった。だが、この夜にもっとも人気を博したのは、自社製作作品ではなく、イギリスの映画製作者ロバート・W・ポールによる『ドーヴァーの荒波 Rough Sea at Dover』(1895)だった。ヴァイタスコープはフィルムをループで何度も上映する仕組みであったため、波が寄せては返す映像は相性が良く、また本来は屋内(劇場内)で見ることができないはずの野外(自然)の映像が見られるという現実と映画の落差も、観客の関心を強く惹きつけるものであった。

ロバート・W・ポール『ドーヴァーの荒波 Rough Sea at Dover』(1895)

(A)1896年5月、キネトスコープ社を経営していたラフとガモンが、新たにヴァイタスコープ社を設立。アメリカの投資家に向けて、特定の地域で独占的にヴァイタスコープを上映する権利を販売する役割を担った。

(A)(B)ヴァイタスコープを成功させるためには、新しくて魅力的なテーマを見つけることが不可欠である。エジソン社の社員たちは『ドーヴァーの荒波』のように屋外の風景や遠方の風景を記録するために、携帯型のカメラを使用して撮影を行った。

(B)(D)また当時ニューヨークで話題となっていたミュージカル・コメディ『未亡人ジョーンズ』の出演者メイ・アーウィンとジョン・C・ライスがブラック・マリアを訪れ、同舞台のキスの場面をクロースアップ撮影した『メイ・アーウィンの接吻 The Kiss』(1896)を制作。翌年まで上映が続くほどの大ヒットとなった。

『メイ・アーウィンの接吻 The Kiss』(1896)

(B)(D)さらにラフとガモンは、ニューヨークにある事務所の屋上に、出演者がブラック・マリアまで赴く手間を省くために仮設的なスタジオを設けた。そこで制作されたフィルムの一つに、新聞の漫画家J・スチュアート・ブラックトンの速描きを記録した『世界的漫画家ブラックトンが描く発明家エジソン Edison Drawn by 'World' Artist』(1896)があり、こちらも大いに人気を博した。

『世界的漫画家ブラックトンが描く発明家エジソン Edison Drawn by 'World' Artist』(1896)

(A)需要に対する供給の不足、技術的な不完全さなどの困難を乗り越え、ヴァイタスコープはエジソン社のフィルムと共に国中で熱狂的にもてはやされることになった。

だがヴァイタスコープの初公開から二ヶ月後、1896年6月下旬にはリュミエールのシネマトグラフがニューヨークで初公開され、9月には主要都市で10数台のシネマトグラフが上映されていた。またW・K・L・ディクスンの映画を主要なヴォードヴィル劇場で上映するアメリカン・ミュートスコープ社、エジソン社の従業員二人が退社後に設立したインターナショナル・フィルム社など、複数の競合相手が登場してくる。

こうした状況に対応するため、エジソンはラフとガモンとの協力関係を見直し、事業の再編成を敢行。ヴァイタスコープ社以外にもフィルムの販売を行うようになり、のちには自社独自の映写機プロジェクトスコープ(映写式キネトスコープ)の開発も行う。また作品の無許可複製を防ぐため、エジソンの名で著作権の申請を行った。

(B)(D)ラフとガモンの下からエジソン社に引き抜かれたジェームズ・ホワイトは、ウィリアム・ハイスと共に、幅広い人気が得られる題材を選んで映画制作を進めていく。例えば、警察の訓練や消防隊の出動など仕事の様子を記録した作品や、リーハイ・バレー鉄道の宣伝用として撮られた『ブラック・ダイヤモンド特急 Black Diamond Express』(1896)、『化学室で実験をするエジソン氏 Mr. Edison at Work in His Chemical Laboratory』(1897)が挙げられる。

『ブラック・ダイヤモンド特急 Black Diamond Express』(1896)

『化学室で実験をするエジソン氏 Mr. Edison at Work in His Chemical Laboratory』(1897)

エジソン社の生き残りを賭けた戦い——1897-1903

(C)1890年代後半は、映画の製作会社よりも興行者のほうが、映画の責任者の役割を担っていた。興行者は短いフィルムを複数選択して購入し、何かしらの物語や主題、趣向のもとに全体のプログラムを組み立て、そのためのナレーションと音楽や効果音を用意する。「興行者とは、時として作者であり語り手であり、フィルム編集者が合わさったものであった」(p.45)。またフィルムの製作会社の多くが興行にも関わっていたが、エジソン社は興行には関わらず、その収入の大半はフィルムと映写機の売上だった。

(B)(D)エジソン社は興行者がプログラムを組むために、斬新で報道価値のある「生」の素材を提供することに力を入れていた。1898年2月15日にハバナ湾で戦艦メイン号の沈没事件が起きた際には、エジソンはカメラマンのウィリアム・ペーリーと独占契約を結んで現地の撮影をさせ、そうして撮られた『戦艦メイン号の残骸 Wreck of the battleship "Maine』(1898)はすぐさま大ヒットとなった。

『戦艦メイン号の残骸 Wreck of the battleship "Maine』(1898)

(A)エジソンは競合者と映画の特許権を巡って争いを繰り広げた。国外では苦戦したが、国内ではその名声や弁護士の専門知識により優位に立つことができた。訴訟に真っ向から挑む者も居れば、エジソンの特許を認めてライセンス契約に応じる者もいた。1901年6月には、バイオグラフ社の特許侵害が認められ、エジソン社は一時的な勝利を収めたが、1902年3月に控訴裁判所で判決が覆り、再び熾烈な競争が始まった。

(B)(D)エジソン社は訴訟と並行して、競争力を高めるためにブラック・マリアに代わる新たなスタジオをニューヨークに建設し、1901年1月に完成した。また興行者・設備建設業者であったエドウィン・S・ポーターを雇って映画制作を担当させた。ジョルジュ・メリエスの影響を受けたポーターは、複数のカットをつないだ物語映画『ジャックと豆の木 Jack and the Beanstalk』(1902)や、同じ出来事を二度異なる場所から見せる『バワリーでの出来事 How They Do Things on the Bowery』(1902)など野心的なフィルムを撮り、スタジオ内での地位を高めていった。

『ジャックと豆の木 Jack and the Beanstalk』(1902)

『バワリーでの出来事 How They Do Things on the Bowery』(1902)

(B)(C)『アメリカ消防夫の生活 Life of an American Fireman』(1903)は、ポーターの物語映画の一つの達成であり、この後5年間の表現技法を体現している。この時点ではまだ、興行者はすべての創造的責任を手放してはいなかったが、ポーターの映画は、映画制作者が編集を管理することによってこそ、より偉大な芸術表現が可能であることを示そうとするものだった。

『アメリカ消防夫の生活 Life of an American Fireman』(1903)

このようにして、興行者の映画から映画製作者の映画への移行が進み、ポーターはアメリカの卓越した映画監督としての地位を得ることになり、エジソンもまた、偉大な映画製作者としての地位を固めた。

マッサーは、「今日の映画はエジソンの最初の覗き見式キネトスコープで見せられた映画の直接の子孫」(p.83)であると言う。もしエジソンがキネトスコープを発明しなかったとしても、映画(に代わるもの)は誰かが生み出していただろうが、その始まりはもっと遅かっただろうし、またそれはアメリカの活気に満ちた大衆娯楽としてではなく、イギリスかフランスで発明されたエリート主義的な芸術として出発していたかもしれない。

だが実際のところ、「映画の発明を可能にする鍵となるアイデアを一つにまとめ、統合させた」(p.84)のはエジソンなのである。たとえ彼の企業家としての行いや人間像が、私たちの想像する英雄像からかけ離れていたとしても、それで彼の功績が消え去るわけではない。「おそらく、あらゆる個人の中で誰よりも、エジソンは20世紀へ向かうアメリカと世界とを躍進させた人物」(p.84)なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?