2024年2月の記事一覧

ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」。この人がゲーム作ってた事、知ってました?(1)

重要な注意:これからこの連作記事に書いていく「4つのゲーム」はすべて1985年頃に日本語で出版された「ルイス・キャロルの人物像に迫るという書きっぷりの表題と内容だった書籍」から引用しています。出版当時にガキンチョだった私が図書館にて、手書きで自分のノートに書き写したものを元にしています。書籍名はメモを取らなかったため不明(出典不明)です。

こうなると、この記事に書かれる4つのゲームは、本当にルイ

ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」。この人がゲーム作ってた事、知ってました?(3)

この記事には重要な注意点があります。必ず(1)の記事文頭に記した注意書きをお読みの上でお楽しみください。

画像ならびに、ルイス・キャロルに関する研究成果等は、主としてwikipediaの英語版から引用しています。

さて、昨日の記事からの続きです。

「ロリコン野郎」とか、「ルイス・キャロルは少女にしか欲情しないんだー。変態だー。」と1985年頃は言われ続けていたわけですが、これ、実は時代考証が

ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」。この人がゲーム作ってた事、知ってました?(4)

この記事には重要な注意点があります。必ず(1)の記事文頭に記した注意書きをお読みの上でお楽しみください。

画像ならびに、ルイス・キャロルに関する研究成果等は、主としてwikipediaの英語版から引用しています。

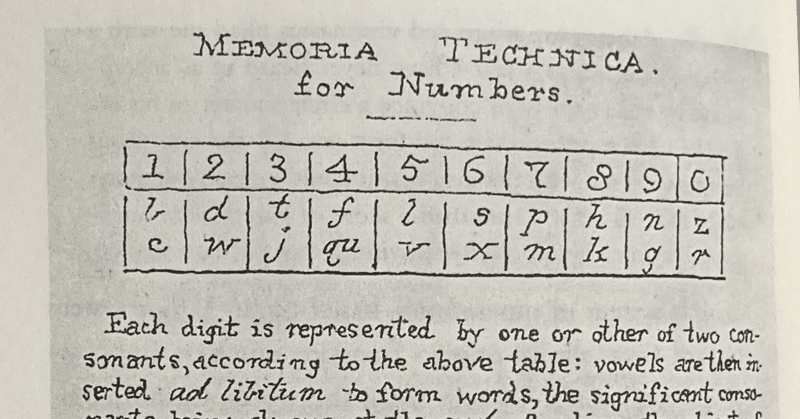

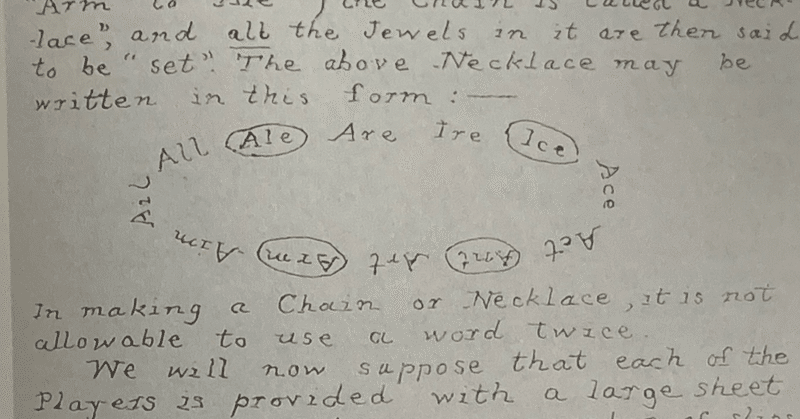

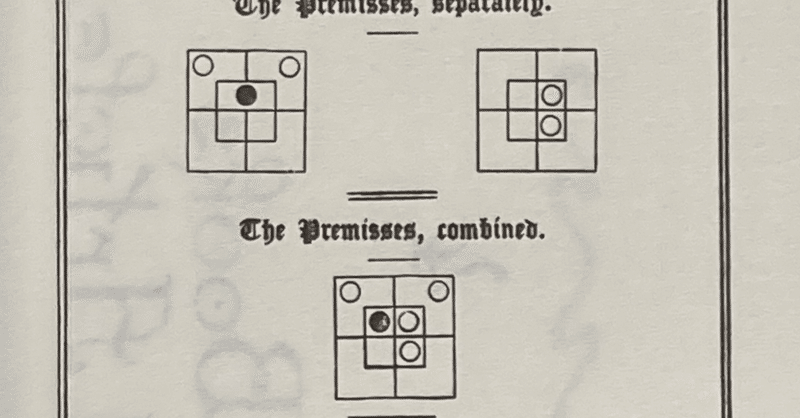

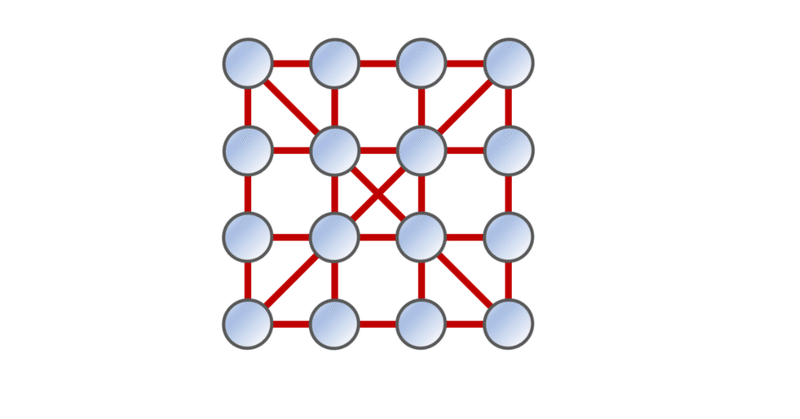

Charles Lutwidge Dodgson(ペンネーム:ルイス・キャロル)さんのゲーム作品2つめの紹介です。今日紹介するゲームは、たぶんnimを意識したものなのでしょう。何と言

1980~1985年のデパート屋上。ラッキーボール

古い話で恐縮です。先日、テレビをだらーっと見ていたら、群馬県にある「個人経営の博物館」が紹介されていました。

そこは、昭和をテーマにいろんな物品を展示しているとのこと。

その番組中に2秒ほど流れた「ラッキーボール」で楽しそうに遊ぶ、来館者たちの映像に私は深い印象を受けました。

そう、ラッキーボールです。

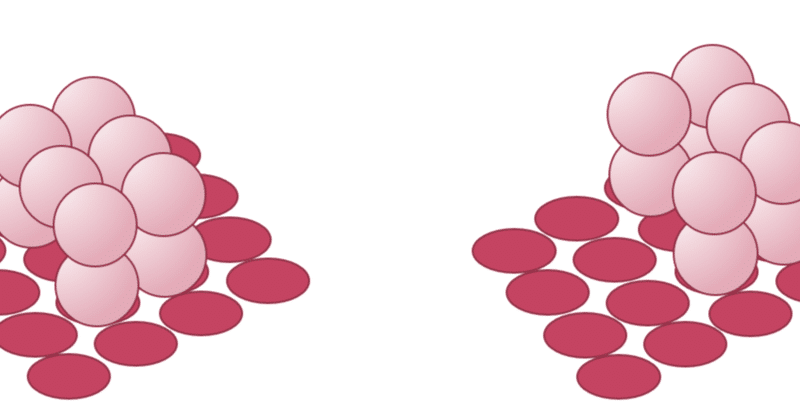

ラッキーボールはスマートボールから派生したゲームです。同じくスマートボールから派生した、もっ