563.ねえ、みんな~どうして?本は、本屋さんで売らなきゃあいけないの?

【お馬鹿なoucouさんの自主出版論㉑】

1.話し言葉、書き言葉を使うと文章がラクに書けるようになる!

よく、本を書くことはむずかしい!

そんなこと、今まで経験はないし、ましてや一冊にまとめるなんて無理よ!

ほとんどの人はそう答えるよね。

noteのみんなの中にもそういう人はたくさんいるよね~

でもね、coucouさんは不思議なんだ~

だって、noteにこんなに素敵な、素晴らしい作品を書き続けているんだよ~

それに、みんな表現者さんたち、クリエイターさんたちなんだよ~

それに、作品の評価は他人が決めるもの~

自分じゃあ、わかるわけがない~

自分が自分に共感なんてできないし、共感って自分以外の人が共感を感じるんだものね。それに、自分が駄目だと決めつけていても、相手にはそう感じない。そんなことも知る必要があるよね~

だから、本なんて書けないなんて、信じていないよ、coucouさんはね~

みんな~

凄いんだからね~

noteのみんなは~

手紙を書き、箇条書きでも、メモを書いたことのない人なんていないよね。手紙だって正式な文章であることにはかわらない。

手紙は書けるけど、文章となると書けないと思う人は多けれど、手紙だって、文章だってまったくの同じものと考えたらどう?

で、何が大きな違いかといえば、本は限定された不特定多数の多くの人に読んでもらうことが目的だけど、手紙は友だちや取引先や仕事関係に出す場合は、特定の人だよね。メールやラインもおんなじ~

そして手紙はプライベートに近いものだけど、その手紙を10人の人に読んでもらう、20人の人に送る、30人の人に伝えるものと考えたらどうかな~

もちろん共通の話題やテーマが必要になるけれど、「何月何日に逢いたい」とか、「一緒に遊びに行こう!」などというプライベートは別だけどね。

その共通のテーマが、読んでもらいたいテーマになるんだ~

共通なテーマを中心に、読むんでもらう人のことを考えて、わかりやすく、伝わりやすく、喜んでもらう、役に立ってもらうと考えるだけで、あとは手紙を書くつもりでまとめればいいよね。

ここで大切なことは、手紙を書くような気持ちで、本だということをあまり意識せず、伝えることだけを真剣に考えればいい気がする。coucouさんはね、このnoteも電子書籍もペーパーブックもおんなじ、手紙だと思っている。

すると、次は、文体や文章をどうすればいい?ということだけがあとに残る。

「どのように書いたらいいだろう?」と考えてしまうけれど、ここで気楽になり、楽しんでやろうという精神が必要。

coucouさんはテーマが決まるとワクワクしちゃう~

だってね、好きな人に手紙を書いたり、懐かしい友人に手紙をまとめたり、少数であっても自分のことを理解してくれる人たちに手紙を書くって、とっても楽しい作業だもん。

だから、このような気持ちのもち持ち方ね、とても大切な気がする。

だって、大好きな人に書くんだよ~

嫌いな人じゃあないんだよ~

coucouさんの場合は、あまり頭もよくないので、漢字のもの忘れは激しいし、あまり立派な言葉や文章とは無縁のような気がしていて、なるべく話し言葉を、書き言葉に直して語り、伝えるようにしているんだ。

講演会とおんなじ~

だから、coucouさんの原稿を手にする出版社の編集の方は必ず、

「講演会で話していることをあとでテープに起こし文章にしたものでしょう!」と聞かれることが多い。

それぐらい話し言葉で文章をまとめているんだ。

どうしてかというと、特別に文章の講座を受けたこともないし、専門的な文章作法を学んだことないんだもの~よくいわれる文章の基本というものがない~

でもね、文章を書いたり、まとめたりするのは大好きになったんだ~

人の顔や考え方がみな違うように、

人の行動や生活環境がみな違うように、

人は身振り、手振り、話し方、語尾、説明の仕方もみな違う。

違うんなら、そのが個性、独自性になるかもしれない。

そして、この、人とちがう話し言葉は、coucouさんのオリジナル言語で、coucouさんだけの著作物表現になればうれしい~

そして、この、人とちがう話し言葉なら、有名な作家や当然、coucouさんの数百倍も優れている文章の専門家の方々と比較対象されないと思えたのさ~

つまり、話し言葉には上手い、下手がなく、大切なことは相手に伝わればいいんだもの~文章を話し言葉にしてからね、ずいぶんと書くことが楽になった気がする~

2.本を出すときの一番大切なこと

本を書く、本を出版することで一番大切なことは、やはり「喜ばれること」「お役に立つこと」「感動を与えること」だけれど、本にも使命がある気がするんだスラ

本の使命って、「社会性」~

世の中、社会を常に頭に入れておくことが重要だと思うんだよ~

なんでも、いいわけじゃあない~

人を傷つけたり、陥れたり、売らんがために人のプライバシーを暴いたりするのは社会性とは言えないもんね~

本はね、人を支えたり、救う役目があるんだもの~

結果として、その本が喜ばれ、役に立つことになる。

つまり、自己満足で、その本を手にした人に何も伝わらず、意味が解らず、独断と偏見で、さらに「オレの考えはこうなのだ!」というような押しつけの本は使命のない本といえるよね~

それって、noteも同じだよね~

最近、流行している自費出版本はそのような悪い例かも。

とにかく世に出したい、こんなに素敵な詩なのに、こんなに面白い小説やエッセイなのに、こんなに上手い文章なのに、と酔いしれているだけでは成長もないし、それでは本の使命を失ってしまう恐れもあるもんね。

自費出版は、自費出版の素晴らしさがあるけれど、高いお金を出して本をだし、自宅に在庫の山となっている人は多く見受けられる。

最近では自費出版本が本屋にもよく置かれるようになったけれど、ほとんどが私的なものばかりで、読んでもらう人に喜んで、お役に立つという本が少なく感じている。また、自費出版だけでなく、一般の出版社から発行されている本もそのような本が多く出ている気がする。

また、自費出版の悲しさは、書いた人はうれしいけど、その内容をより伝えやすくするため、その書いた本をチェックしたり、修正したり、加筆したり、変更したりという編集のプロがあまり関わっていないため、まったくの第三者の意見が取り入れられず、自己満足な本になってしまっている気もする。

でもね、プロがいいというものが必ずしもいいものとは言えないんだよ~

だって、プロや専門家さんの人って、こうあるべきだが強すぎて、作者の独自性を壊してしまう恐れがある。

だからね、プロや専門家の助言よりも、理解のある友人たちに読んでもらう方が100倍違う気がするんだ~

だって、本を読む人の対象は編集さんや専門家さんじゃあないんだもの~

このままではせっかくの素晴らしい自費出版の部分が失われてしまう恐れがあると考えてしまうのはcoucouさんだけかなあ~

別に本の世界だけがそうだというわけではないよね。

新商品の開発、アイデア、発明品、すべての商品(もちろん本も商品)を含めて第三者の意見、専門家の意見、本を実際に読む人、読んでいる人の意見を取り入れることが大切なことのような気がする。

自分だけの主観だけでは限界もあり、やはり人の考え、意見を耳に入れ、取り入れることが最も大切なことといえるよね。

3.本を書くことで世界がどんどん広がってくる!

本を出すと責任が生まれる。

丁度、我が子のようなもの、自分の分身~

もうひとりの自分の誕生~

本を出版したら夢が叶い、それですべてが終るわけじゃあない~

もちろん、他人の文章を無断で利用すれば著作権侵害で訴えられるし、盗作などすれば、出版社を含めて多くの人たちに迷惑をかけてしまい、書いた人、著作者を傷つけてしまう場合もある。結果、損害賠償請求を受けてしまう恐れもあるよね。

これが責任~

noteの世界もおんなじ~

他人の作品を無断で使う~

使ってもかまわないけれど、勝手に本や内容を掲載して、著作者や出版社のの名前も入っていない~これは、さすがに不味いよね…。

その本の要約文としての自分の考えが中心ならいいのだけれど、そのまんま、自分の都合の良い所だけを取り上げる~

これこそ、怖いことだよね~

人の絵や写真が著作権法の「引用の定義」にあてはまるものなら心配はないのだけれど、他人の作品を勝手に利用する場合は要注意だよね~

このように自分の言葉、自分の文章に責任を持つことになる。

でも、責任って、ただ責任を負うことだけでなく、その責任が書いた人の著作権になるわけなんだから、権利と責任は一体のものといえる気がする!

そして、その権利と責任によって、本を書いたことによって大きく世界観が変わり広がっていく。

本を出版することによって何十人、何百人、いや何千人の人たちが読んでくれるわけだから世界観が変わっても当然のこと。

本を書いて発行すると次のような世界観、考え方に近づく。

1.本を出すと、喜びと同時に反省点がわかる。

2.本を出すと、もっと本を読むようになる。

3.本を出すと、もっと学ぶようになる。

4.本を出すと、今までと違った見方が生まれる。

5.本を出すと、他人の本を分析することができるようになる。

6.本を出すと、問題意識が強くなる。

7.本を出すと、人の本が気になってくる。

8.本を出すと、思い方、考え方が変わる。

9.本を出すと、行動が変わり、生き方が変わり、運命まで変わる。

10.本を出すと、文章や言葉が好きになる。

きりがないので、ここまで。

そして最大は、その本を手にして本を買ってもらうこと、その本を読んで喜んでもらうこと、その本を読んでもらって役に立つこと。

すると、すべての自分にはね返ってくる感動がある~

おそらく、人生の中で、こんな幸せで、喜ぶときはないかもしれない。

そして、その本によって人の輪が次々と広がっていくことなのさ~

今回はね、言葉を本にする~

coucouさんを応援してくれている、さちさん、moeさん、書家・彩雪SAISETSUさん、ももまろさん、その他、詩や短歌、短文の人には参考になるかも知れない気がする~

このご紹介する人の本はね、さちさんに似ている人なんだよね~

考え方や内容がね~

参考になればうれしいなあ~

※自主出版の5冊目の紹介

【自主出版⑤】

タイトル ~ひとりこだま~繭のことば

著者 繭工房

サイズは、B6(18.2×12.6)

ページ数は92頁 50冊

オールカラー 表紙カバーつき

総額19,100円(19,100円÷60冊=1冊あたり318円)

上代1,000円(税込み)

第2版は1,300円

※注 データ製作内容によって変動あり

30冊で15,170円

20冊で12,860円

10冊で12,200円

※「繭工房」さんのことで、さらにで詳しく知りたい方は↓を読んでみてくださいね~

【coucouさんのアーカイブス】

4.~ひとりこだま~繭のことば

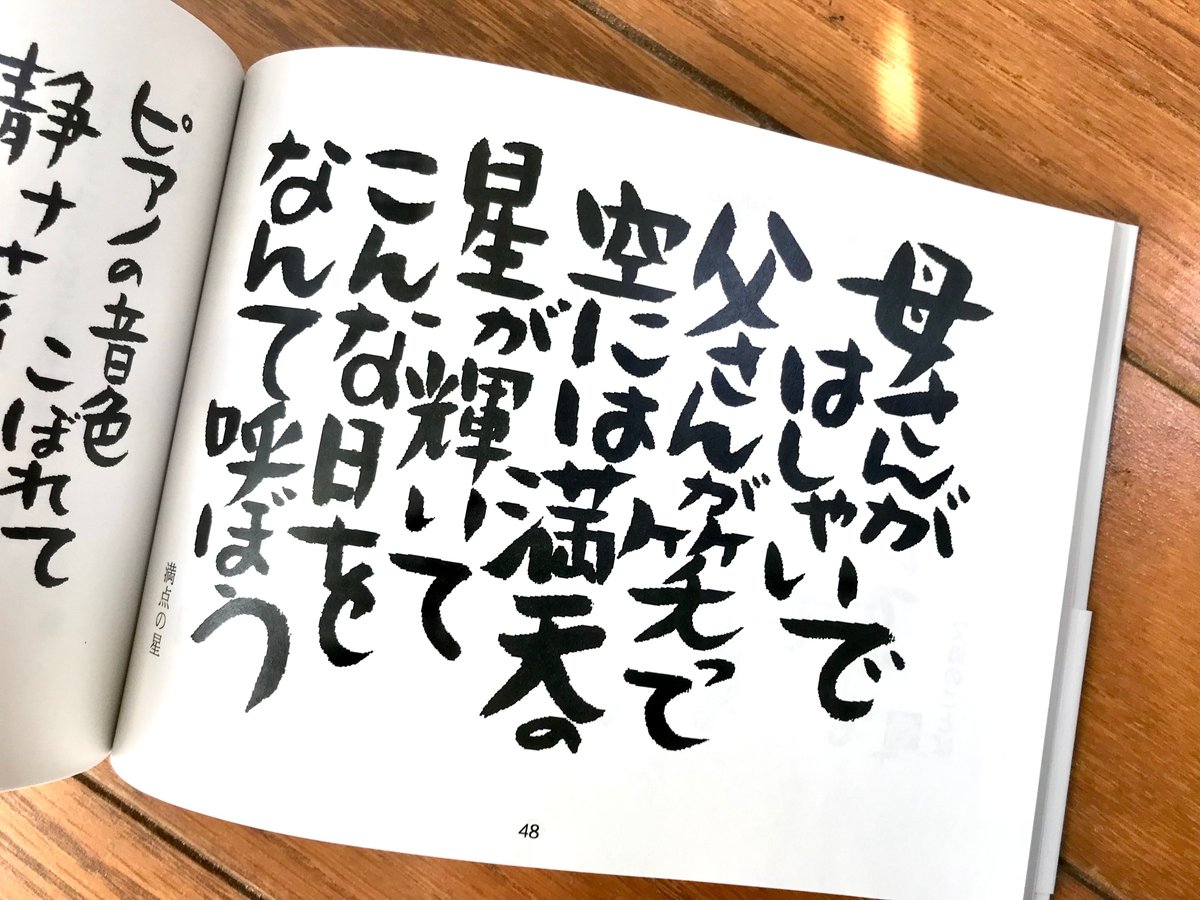

さて、これが「~ひとりこだま~繭のことば」(繭工房)さんの作品です。

この繭の言葉は、書ではなく、音であり、色であり、1枚の絵に思えます。

言葉は文ではなく、ひとひらの切り絵のように想えます。

ひとつひとつの言葉に音楽があり、歌があり、情景が焼きついて、見終わっても心の中に鮮烈な像として残るのは私だけでしょうか。

世の中には才能や能力というものを本人は意外と気づいていないものです。有名人であっても、すべてに共感できるものは数少なく感じます。

「繭のことば」の作者は、文を学んだわけでもなく、何かに執筆した経験もありません。誰に頼まれるわけでもなく、ただ、日々の想いをスケッチし続けているのです。

………略 coucouさんの言葉より

この本の終わりにこんな推薦文をcoucouさんは書かせてもらった~

この原稿はね、何年もの間、机の引き出しにしまっていた。

たまたま、coucouさんはこの文字と文を読んで衝撃を感じたんだ~

なんて、凄い、なんて素晴らしい言葉たちなんだろう~

coucouさんが絶賛しても本人は他人事。

coucouさんの驚いたことの意味すらわからない。

そうだよね、初めて見たのがoucouさんなんだもん~

coucouさんはこの言葉が欲しくなった…。

本にしたいといっても聞く耳はない~

「人に見せるために書いたものじゃあないわ…」と冷たい…。

でも、coucouさんは何とかこの言葉を世に出したいと思うようになった~

それに、誰もが本を作るなんて、無理という~

そんなお金なんてないし、誰も読んでくれないから、と笑われた~

でもね、coucouさんはね、この作品群を見て涙が止まらないんだ~

そして、coucouさんは提案させていただいた~

それはね、この言葉に共鳴してくれる仲間たちを集めることにしたんだ。

まさに、はじめに言葉ありき~

ひとりが集まり、三人となり、最終的には数十人に膨らんでいった。

この会はね「繭の会」と名付けた。ほとんどが女性~

毎月1回、市の施設で集まりをする。

テーマは「言葉」「言葉集め」

創作教室行うことになった~

みんなで繭の言葉を考えて筆文字で言葉をつづる。

書道のような決まりはない。

自由であれ、という創作の精神、

そしてYES運動の一環とブレーンストーミングの楽しい会にした。

ここでは、coucouさんも生徒(一応顧問だそうだ)さん~

慣れない筆で言葉を書く~

そして集まったみなさんからの要望によって会費をいただくことになった。参加費は材料代、会場費、通信費で月に1,000円、1年間で12,000円の会となった。たかが1,000円だけれど、10人で10,000円、20人で20,000円となる。

そして、1年に1回大きなイベントに参加して図書館の展示会場(無料)をお借りして発表会を開催。

つばめ雨の帯文より

つばめ雨

季節を

どちらに運びましょうと

春風が

お空の中ほど

たたずんで

つばめを待っておりました

季節の風に

のるつばめ

春風を

誘って空をゆきました

天空の迷い子

みんな連れて

とおい国から

つばめがきます

ほらきた

ほらきた はるがきた

お庭に

やさしくつばめ雨

この「つばめ雨」は、2冊目の本

※自主出版の6冊目の紹介

【自主出版⑥】

タイトル ~つばめ雨から

著者 繭工房

サイズは、B6(18.2×12.6)

ページ数は64頁 50冊

オールカラー 表紙カバーつき

総額19,100円(19,100円÷60冊=1冊あたり318円)

上代1,300円(税込み)

つばめ雨の裏帯文より

人と人、

命といのちの間には、

それがわからないくらい、

あたたかく、

やわらかな、

たくさんの不思議があって、

いつも互いをつなげてくれるのです。

悲しいこと、

くるしいこと、

辛く感じる時もあるかもしれません。

でも、私たちがイキル星は美しいのです。

美しさに溢れ、絶えまなく続いているのです。

そんな世界に降りてくる『つばめ雨』は、

春風にのってやってくる、やさしい雨です。

冷たく凍えた土をやわらかくほぐしてくれる慈雨。

つばめ雨が降った後の大地では、たくさんの生命が生まれ育ってきます。

人もそんなつばめ雨のようにありたいですね。

5.本はね、大量に作る必要はないんだよ~

そして、~ひとりこだま~繭のことばは再販となり3種類となった。

この言葉が次々と広がり続けて行った~5年を過ぎた頃、また再販を繰り返し続けている。

例えば、何度も言うけれど、本は大量にはいらない~

少量、必要な部数だけ作ればいい~もちろん、在庫なんていらない~

足りなくなったらまた注文をすればいい。

50冊作って、10回追加すれば500冊~20回追加すれば1,000冊~

そう、何度でも必要に応じて追加し続ければリスクなんてない~

最初の1万円代の原価など50冊×1,200円=60,000円。

すぐに実費なんて取り返せる。

そしてまた50冊、100冊売れば120,000円。

やがて1,000冊売れば1,200,000円の利益となる。

こうやって、わらしべ長者になるんだ。

もちろん、会員さんや展示会場でも購入してもらう。

やがて、繭の会は月2回開催となった…。

本によって、毎月開催する教室と本の販売収益を出せるようになった。

これは、別に本屋さんなどには置いていない。

手売り(直接販売)かネットで販売するようにした。

そして、小さなパンフレットを製作~

A4サイズを4つ折りにして小さな本のイメージのパンフレットを作成~

5,000枚作成して、9,900円の宣伝物(ラクスル)を名刺代わりに配布~下

ひとりこだまはパソコン文字を主体としたメッセージ~

繭のことばはパソコン文字と筆文字の混成~それぞれの内容によってブロック分けわした。

すべて実話、身の回りに起きたこと、幼き頃のこと、読む人にはこまかなプライバシー的なものを感じさせない。そんな体験的なリアルストーリー

まさに言葉って、歌だよね~

何か音が聞えそう~

夜空の星屑を感じてしまう~

こうなると、文字は言葉と音のある絵だよね~

6.お馬鹿なcoucouさんの売り方大作戦

さて、ここで繭工房さんはね、こんな売り方を展開した~

coucouさんが言い出しっぺだし、責任もある~

そこで知恵~

coucouさんのわらしべ長者作戦さ~

それはね、この本は本屋さんには置かない~

じゃあ、どうすんの?

どうして、本は本屋さんじゃあないといけないの?

本だから?

おかしいよね?

何万冊も置かれている本の中から、

この星屑のような言葉をどうやって見つけたらいいの?

縁を待つの?

運を待っの?

いや…

もっと目立たせたいんだ~

こんなに素敵な本なんだもの~

そして、最初に美容室に置いてもらうことにした~

もちろん、販売手数料として10パーセント、もっと売っていただけるなら20パーセントでもいい~

作者は足りなくなったら届ければいいんだもの~

続いて、coucouさんの顧問先の写真屋さん、喫茶店、雑貨屋さん、小物屋さんに軒先に置かしてもらう~

もちろんレジのそばに置く(1等地)んだ。

そう、本屋さん以外に本を置くって、いやでも目立つ~

お店の負担はゼロ~

著者の負担は納品と集金のみ~

さらに小さなチラシも配ってもらう、というおまけつき~

するとね、1店舗当たり10冊ずつと計算すると、10店舗で100冊必要になる。

あとは、著者の都合で考えればいいんだ~

どう、この販売戦略は?

とても地味なんだけれど、女性であれば美容院や喫茶店にだって行くよね~

親しければ簡単に置いてくれるはずだよね~

次は、ケーキ屋さんもいいね~

レストランもいい~

花屋さんもいいと思わない~

マッサージ屋さんもいいなあ~

歯医者さんもいい~

電器屋さんだっておかしくない~

おっと~

和菓子屋さんもいい~

どう~

販路は自分で開拓するんだ~

お友だちに相談して頼んでもいいね~

本を書くのも自由~

その本の販売方法も自由~

一切のリスクなんて追わない~

それが、本の販売の基本なんだよ~

coucouさんです~

みなさん、ごきげんよう~

今回はね、許してね~

5,000から6,000文字に収まらないんだ…。

10,000文字近い…お許しを~

真剣に、全力で、誤りのないように説明すると、終わりなんてなくなっちゃう~あ~止まらない~

7.自分の本なんだよ~自分で売るんだ~

今回の最後にもう一つ伝えたい大切なことがあるんだ~

それはね、本を売るのは出版社や取次店、本屋さんだけじゃあない、ってことさ~

だって、自分の本、自分だけの本であって、他人の本じゃあないもんね~

こんなことはマネしなくてもいいけれど、coucouさんはね、ペーパーブックの世界では売るのは出版社さんだけには任せないんだ~

どうしてって?

だって、出版社、取次店、本屋さんって、本を置いておくだけなんだよ~

お店みたいに、この商品を買いませんか?

買ってくれませんか?

なんていう努力をしてはくれないんだよ~

ただ、有名人の場合は別だけどね、サイン会だってするもんね~

でも基本はおんなじ、不動産業と同じ、ただ買うのを待つ商売なんだもんね~

それじゃあ、ただ発行しただけで余程でなければ売れるわけがない~

すぐさま返品の山と化す~

それを永遠に繰り返している不思議な商売だよね~

coucouさんはね、自分の本は自分で売るんだ~

無名だし、そんなヒット作品なんてないしね~

ここ約3年間は567でできなかったけれど、講演先で参加者に買ってもらうようにしている。

講演会ってcoucouさんにしてみればわずか2時間から3時間ですべてを説明しきれない、その分は本を買ってもらってカバーするようにしているんだ。

また、繭工房さんにも伝授したけれど、様々な会で販売してもらっているんだ。

そしてね、地元の本屋さんには自分が自分の本の営業をするんだ。

その本屋さんの店長さんに会って、「地元の著者です~」と挨拶しながら、ここに置いてほしい、目立つようにしてほしい、PОPやチラシを置かせてほしいとお願い行脚する。

また、隣町などはファックスやメールでご挨拶する、著作者からの直接営業なんだよ~

そんなお馬鹿な著者って、coucouさんくらいかもね~

また、coucouさんの本が置いていなければすぐさま出版社に連絡入れたり、直接本屋さんに20冊置いてくれ、30冊置してほしいと頼むんだ~

誰もこんなこと、しないから目立っちゃう~

ここまで、みんなはする必要ないよ~

coucouさんはね、coucouさんの本を発行してくれている出版社さんの赤字にはしたくないんだよ~

儲けてほしい~

すると、coucouさんもわずかでも儲かるからね~

だって、自分の本なんだよ~

では、またあした~

あしたは、キャラクター編だね~

ここまで読んでくれて、ありがとう~

※本日9,765文字

Irene Cara - What A Feeling

coucouさんのホームページだよ~みんな、みてね~

Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki

Character design©NPО japan copyright association Hikaru

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?