- 運営しているクリエイター

2022年3月の記事一覧

JW115 遅すぎる立后

【孝昭天皇編】エピソード6 遅すぎる立后

前回は、石津太神社(いわつのおおじんじゃ)について紹介させてもらった。

そして、あれから二十二年もの歳月が流れたのであった。

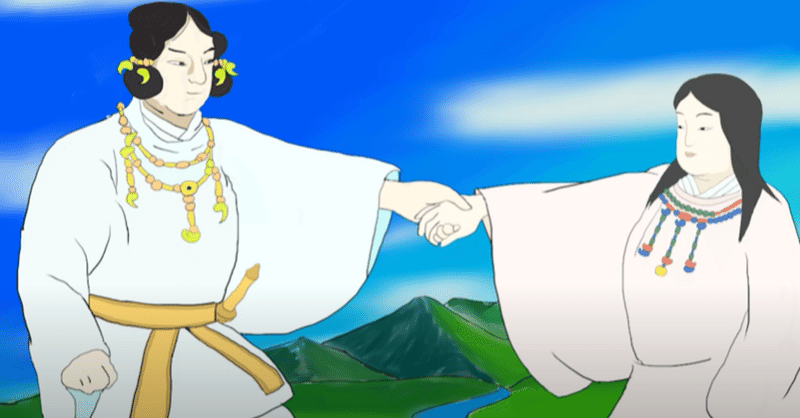

すなわち、紀元前447年、皇紀214年(孝昭天皇29)1月3日、立后(りっこう)がおこなわれたのである。

第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)が上機嫌で

JW116 御長寿たち

【孝昭天皇編】エピソード7 御長寿たち

紀元前447年、皇紀214年(孝昭天皇29)1月3日、第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)の立后(りっこう)がおこなわれた。

そして、大后(おおきさき)の一人、世襲足媛(よそたらしひめ)(以下、ヨッシー)が高らかに宣言するのであった。

ヨッシー「大王(おおきみ)が活躍してないおかげ